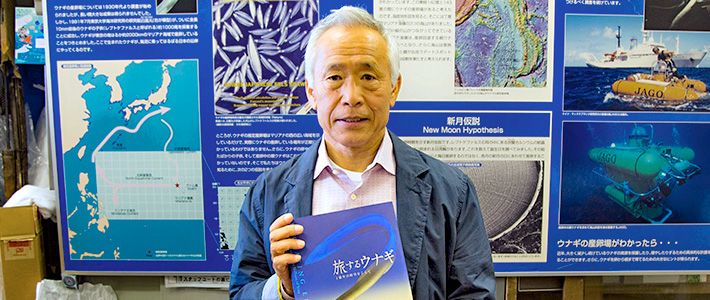

「ウナギ学」創生し、東アジアが足並みそろえて資源の保全を——塚本勝巳・日本大学教授に聞く

社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

あらゆる学問分野の成果を基に、ウナギの資源回復を目指す

——東アジアの4つの国・地域から研究者が集まってウナギに焦点を絞った国際学会を設立した経緯と目的は? 今後、どのような活動を展開していくのか。

前身の「東アジア鰻資源協議会(EASEC)」を1998年に発足させ、これまで20年近く活動してきた。しかし、この組織は私たちの研究室が半ば私設で運営しているような任意団体で、今後はウナギ研究に関する情報交換の場として、より広い範囲を対象とした公の学術団体があった方がいいだろうと考えた。それで学会化することになった。研究者を中心に、ウナギ業界関係者や趣味のウナギ愛好家など、ウナギに関心を持つメンバー約100人でスタートした。学問的なプラットフォームができれば、資源問題に対する科学的な根拠を提供できる。そうしたことも期待して学会組織にした。

しっかりしたウナギの学問体系、「ウナギ学」(Eel Science)を創生しようというのが目的。またそれを社会に広く伝えることも狙い。最初はサロン的な雰囲気でもいい。あらゆる分野のウナギ好きが集まり、それぞれの研究成果を発表・情報交換する。ウナギの資源問題は社会の在り方とも関連する。ウナギ食の維持のためには文化的な研究も必要だ。自然科学と社会科学、人文科学が融合した「ウナギ学」が展開できたらいい。

——危機にあるといわれるニホンウナギの資源だが、稚魚のシラスウナギは東アジアの4カ国・地域で捕獲され、それが養殖されて消費に回る。近年は中国、台湾などでもウナギ食は人気が高まっていると聞く。他の国・地域でもウナギ保全の意識は高まっているのか。

東アジアの中では台湾は問題意識が高いが、中国はさほどでもない。韓国はその中間ぐらいか。日本はこの問題について最も危機感を持っており、4カ国・地域で2012年から進められている資源保護・管理のための協議も日本の水産庁がリーダーシップをとっている。

日本でウナギ完全養殖の研究が始まったのは1960年代。半世紀以上前だ。そのころから水産関係者、養鰻業者などは資源状況を懸念していた。回遊するシラスウナギの数が、年によって大きく変動するからだ。昔は高いレベルで大きく振れていたが、70年代から極端に減り始め、今は低いレベルで増減を続けている。完全養殖の実用化は、いまだにできていない。70年代から始めたマグロの養殖は既に成功していることを考えると、ウナギはやはり不思議で人為制御の難しい生き物だ。ウナギは外洋で産卵するので、産卵生態がまだつかめていない。現在われわれが食べている養殖のウナギは100%、天然で獲れるシラスウナギに餌をやって育てたものだ。卵から育てられたウナギはまだ市場に一匹も出ていない。

重要な親ウナギの保護、消費者は節度ある利用を

——日本のシラスウナギ捕獲量は2013年漁期にわずか5トンにまで落ち込み、「ウナギが食べられなくなるのでは」との危機感が社会に広がった。翌14年には国際資源保護連合(IUCN)がニホンウナギを絶滅危惧種に指定。その後日本ではウナギ養殖業が許可制になり、飼育数量が規制されるなど、資源保全に向けた動きが進んだ。それから3年、4年が過ぎた今、現状をどう見ているか。

消費者の方々も、ウナギが「少ない」「高い」ものであることに慣れてきたのではないか。2000年ごろには輸入された中国産も合わせ、年10万トン以上も日本で消費していた。あの時代、「うなぎ狂騒曲の時代」とでもいうのか、かば焼きがデパートの地下の食品売り場に山積みにされ、安値で投げ売りされていた。その後はヨーロッパウナギの国際取引が禁止になり、中国からの輸入が大幅に減り、価格も高くなった。

この4年間で私たち研究者が「ウナギは大切に食べた方がいい」「資源が危機にひんしている」と呼びかけたことで、消費者にもそういう認識が広がり、かなり意識改革が進んできたと思う。

都道府県レベルでは漁業を規制し、親ウナギの保護に乗り出す地域も出てきた。資源の保護・回復に向けてまず効果的なのは、親ウナギを保護して産卵地であるマリアナ沖に1匹でも多く返してやることだ。ウナギは国際資源であり、日本を含めた東アジアの4カ国・地域が足並みをそろえて保護することが重要だ。

今や大きな産地となった中国が、河川の環境改善なり、(シラスウナギの)漁獲量の制限なり、保全に向けた努力を進めることを期待する。シラスウナギの漁獲量が40年前、50年前のレベルに戻るようにしたい。

——ウナギを食べる消費者は、どのように行動すべきか。

日本人はウナギの消費を今少し減らした方がいい。説教めいた言い方になるかもしれないが、ウナギという生物を知った上で、節度を持った利用をしてほしい。このメッセージは、本当は大量消費をあおっている業者の方々に申し上げたい。

ウナギは日本の食文化の最たるものの一つだが、これを残していくために、大事に食べようと消費者に呼びかけている心ある業者もいる。しかし、多くの小売業者は「もうかる商品は当然扱う」というやり方だ。限りある資源のウナギそのものが危なくなっていることを考えると、研究者として、また一人のウナギ愛好家として、もうけ主義、拝金主義で扱うものではないと言いたい。

私は消費の在り方として、年に何回かの「晴れの日ウナギ」がいいと提唱している。私も食べるし、「まったく食べるな」とは言わない。ウナギをよく知った上で、ある程度高いお金を払い、年に何回か、良いことのあった日に特別な「ご馳走」としていただくものであってほしい。ワンコイン、ツーコインで手軽に買える食材ではないということを言いたい。

まだ誰も見たことのないウナギの産卵

——生態を解明する最先端の研究として、先生はニホンウナギの産卵、生殖の瞬間を発見なさろうとしている。5月にマリアナ沖で行った最新の調査の成果と、この研究の意義について教えてほしい。

あの広い海でオスとメスがどうやって出会うのか、それが不思議で仕方がないし、まだ誰も見たことがない。昼の間、視覚で餌をとる捕食者を避け、真っ暗で冷たい深い海(水深800mくらい)にいる親ウナギが、夜になると温かい、浅い層(200mくらい)まで上がってくる。新月が近くなると、浅層の高い水温によって、メスの卵巣で排卵が起こる。

すると、メスのおしりからフェロモンが出る。オスが寄ってきてメスのおなかやエラをツンツンと突いて産卵を促す。メスが大量の卵を放出する。それにオスが精子をかける――。大体こういうことだろうと想像しているが、これは実験室の中で人工的なホルモンを与えて成熟させたウナギの行動実験を基に描かれるシナリオだ。

産卵シーンを見ることができれば、自然界で一度にオスとメス、何匹ぐらいが集まっているのかわかる。また、そのウナギが集まる場所にはどんな物理的、化学的、生物学的条件があるのかが特定できる。産卵親魚の数や性比が推定できれば、資源管理や増殖対策を立案する上でも大きなヒントが得られる。

さらに、ウナギが成熟して産卵する時に必要な条件が分かれば、それは取りも直さず完全養殖の技術開発において、最適な環境条件を人為的に制御することで、メスが産む卵の質を飛躍的に向上させることにもつながる。これまでの研究で、ウナギの子どもがどんな環境で育っていくかはほぼ分かっている。しかし、親がどのように成熟して産卵に至るかは未解明。だから産卵シーンを見ることが非常に大切になってくる。

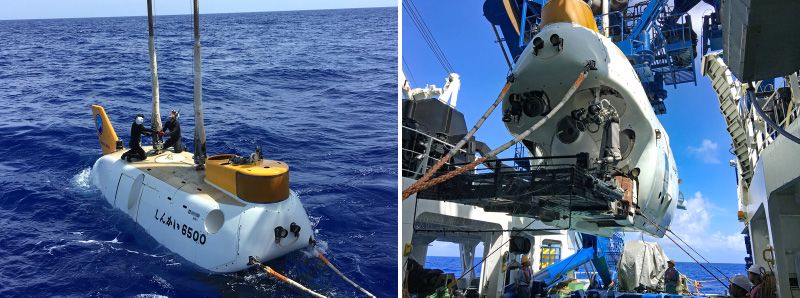

残念ながら、船上で確認した限りでは、今年の航海ではウナギの産卵シーンは発見できなかったらしい。今後は潜水艇や深海カメラで撮影した映像や、さまざまな観測データをさらに細かく解析して、詳しい情報を集めたい。

卵やレプトセファルスを採集するための、直径3メートルの大型プランクトンネット=塚本教授提供

卵やレプトセファルスを採集するための、直径3メートルの大型プランクトンネット=塚本教授提供

「環境DNA」技術でピンポイントを探る

われわれの研究チームは、1991年の研究航海で採集したレプトセファルス(ウナギの幼生)の分析を通じてウナギの産卵場所をほぼ特定した。これは長径100キロとか200キロにもおよぶ大きな楕円(だえん)状の範囲だった。卵を採集した2009年には、それを10キロ単位の範囲まで産卵場を絞り込むことができた。ところが、実際に産卵シーンを見るためには広い海の中でその場所を数十とか数百メートルという範囲のピンポイントにまでさらに絞り込まねばならない。しかも産卵は一瞬のうちに終わる。それ以前の、コートシップと呼ばれる求愛行動の時間を含めても数時間は決して超えないだろう。

水深200メートルぐらいが産卵場所だろうということは分かっているが、われわれの現在の実力である「10キロの範囲」からどのくらい絞り込みができるかが成否の鍵を握っている。今回の航海調査の最大の成果は、「環境DNA」の技術を使って海の中から親ウナギが放出したDNAを検出し、推定産卵地点を10キロから数百メートルくらいまでその範囲を絞り込むことができそうだと手応えを得たことだ。

新月の3日前が産卵のピークと推定しているが、今回は新月の5日前に環境DNAの予兆を探知し、3日前には非常に大量の環境DNAのシグナルを得た。近くで産卵が起こったのだと思う。無人探査機(ディープ・トゥ)のカメラには、傷ついたウナギらしき映像が記録された。

最終的には将来、有人潜水調査船「しんかい6500」を使って夜間潜航を行い、産卵の瞬間を観察したい。産卵行動はこれまでに得られたさまざまなデータの解析から午前1時ぐらいと推定している。しかし、現在は安全上の問題から、「しんかい6500」では夜間潜航はできない。この点も技術的、制度的にいつの日かクリアされることを祈っている。

調査に使われた有人潜水調査船「しんかい6500」=©JAMSTEC

調査に使われた有人潜水調査船「しんかい6500」=©JAMSTEC

生態の“謎”解明し、完全養殖の実用化へ

——研究者として、ウナギという生物のどの部分に魅かれるか。

ウナギは「もしかしたら魚ではないのではないか」と思うぐらい奇妙な魚。まず、魚なのに胸びれ以外のひれは目立たない。実際、腹びれは全くない。レプトセファルスという特別な幼生になるのもユニーク。なぜあのような変わった形になるのか。赤ちゃんの状態は、およそ親とは似ても似つかない。クネクネと柔軟に曲がり、ヌルヌルとした体も面白い。あっと驚くような超能力も備えている。皮膚呼吸ができるから、湿った環境なら陸上でも2、3日は生きていられる。大きな滝もはい上って行ける。

一番魅かれているのはウナギの大回遊。わざわざ何千キロも離れた場所に卵を産みに帰っていく。どうやって目的地が分かるのか、どうしてあの場所でないといけないのか、そもそもなぜあんな長旅をするのか、不思議で仕方がない。生態学的に、非常に興味がある生活史を持っている生物だ。

ウナギの基礎研究で、日本は世界のトップを走っている。太平洋のニホンウナギは卵も親ウナギも産卵場で採取できていて、産卵地点さえ特定できるようになった。しかし、大西洋のヨーロッパウナギの産卵場はおおよそ1000キロほどの広い範囲でしか分かっておらず、卵も親ウナギも獲れていない。実用化に向けた養殖技術の点でも、日本ほど進んでいる国はない。

完全養殖の実験的なプロセスはできている。しかし大量に稚魚(シラスウナギ)をつくり、産業化するレベルにはまだ達していない。現在は、シラスウナギを1匹つくるのに数千円のコストがかかる。それを数十円レベルにするのが目標。せめて数百円になれば、天然のシラスウナギが大不漁になった時には販売できる水準になる。いま少し開発研究が進めば必ず実用化の道が開け、人工生産のシラスウナギが大量に生産できるようになる。天然のシラスウナギに代わってこれを養鰻の種苗に使うことで、天然のウナギ資源へのインパクトを大幅に軽減でき、資源保護が実現することだろう。

聞き手・文=石井雅仁(ニッポンドットコム編集部)

バナー、インタビュー写真撮影=大谷清英(ニッポンドットコム編集部)