“カリスマ” 料理研究家と料理をしない女たち

社会 文化- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

「料理研究家」という職業が成立した背景

日本で料理研究家という職業が成立するようになったのは、組織に雇われて働く給与所得者層が誕生した近代である。彼らは家族を養える給料をもらえたので、その妻たちは家庭経営や家事に専念する主婦になった。私生活を充実させるために日々働く主婦層の拡大が、料理研究家という専門家を求め発展させていく。

最初の女性向け料理教室が誕生したのは1882年で、「家庭」を冠した料理書が最初に刊行されたのは1903年である。わざわざ「女性向け」、「家庭」という条件を記すのは、それまで料理を学ぼうとするのは男性だったからである。

1899年に高等教育機関の女学校が国に認定されると、料理書を理解したり、料理教室で学べるだけの教養を女学校で身につけた女性が増加する。彼女たちが主婦になり、日々献立を工夫して出す「家庭料理」というジャンルが生まれたのである。

1910年代には生活情報を紹介する主婦向けの雑誌が創刊され、1927年にはラジオ放送が始まり、料理情報を伝える番組ができる。料理研究家の需要が生まれたのである。

人気料理研究家を輩出したNHK「きょうの料理」

料理研究家が広く知られる職業になるのは、1953年にテレビの本放送が始まってからである。料理番組は視聴率が高く、その中からカリスマ的な人気を誇る者が現れる。

NHKの長寿料理番組「きょうの料理」では、1957年の番組開始時から出演した人気料理研究家に、母親的なイメージで親しまれた江上トミ(1899~1980)、外交官の元妻でセレブリティのイメージが強い飯田深雪(1903~2007)、軍隊出身で和食を中心に教える土井勝(1921~1995)などがいた。

高度経済成長期、全盛期の江上が「おいしいものを食べさせてやろう。珍しいもので驚かせてやろう、という主婦の努力は、そのまま家庭円満につながり、子孫への味の伝承にもなります」と興味深い発言をしている(津谷明石著『江上トミの料理一路』/朝日新聞社、1978年)。そして、主婦が家庭を支えることは、社会の安定にもつながると主張するのである。発言の背景には、彼女の生い立ちと時代が関係している。

サラリーマンと結婚、家庭を守るのが夢の時代

江上は、熊本県の裕福な地主の家に生まれた。母は使用人の先頭に立って料理する人で、女性が一番美しいのは台所で元気に立ち働くときだ、と娘に教えこむ。陸軍の技術官と結婚した江上は、夫に伴って1927年に渡仏し、ル・コルドン・ブルーでフランス料理を学んでいる。料理学校を開いたのは帰国後、パリ時代の知人に請われたことがきっかけである。戦後は、敗戦の責任を感じた夫がリタイヤを宣言したため、料理学校の運営に力を注ぐ。福岡県にあった拠点を東京に移し、メディアにもひんぱんに登場する。生徒数は最盛期、6500人を数えた。

江上が活躍した高度経済成長期、サラリーマン層が急拡大し、彼らと結婚して核家族を築くことは、女性にとって実現可能な夢になっていた。核家族で男性が外で働いて家計を担い、女性が家事・育児に専念して家庭を守るという性別役割分業は、当時の日本では女性の地位向上を意味した。

家庭で責任ある立場を任された彼女たちに、家庭を営んで社会を支える気概があってもおかしくなかった。それまでの女性は、長時間の家事労働の他に、農業や商業といった家業を手伝う末端の労働者にすぎず、夫の両親と同居する場合は、奴隷のように扱われてきたからである。

豊かになった台所で新ジャンルの料理に励む主婦たち

女性の立場が改善するきっかけは、1946年に男女同権を謳う日本国憲法が制定されたことである。新憲法の下で教育を受けた世代が大人になるのが高度成長期。サラリーマン家庭を築いた夫たちの多くは、農村部から出てきた次男・三男であり、両親も同居していない。新しい世代の夫婦は、対等な人間同士として役割分担したのである。

台所の環境も、急速な経済成長で大きく変わっていた。全国に水道が通り、水汲みの必要がなくなる。ガスが普及したため、薪を使った火の管理が必要なくなる。土間の台所も板の間になり、管理しやすくなる。発電所が次々と出来て電力供給力が向上し、家電製品が急速に普及する。電気冷蔵庫は、買い物の頻度を減らし、新鮮な食材をいつでも使えるようにする。炊飯器は、自動で失敗なくご飯を炊けるようにする。洗濯機、テレビも普及する。

流通も大きく変わり、手に入る食材は豊かになった。新鮮な魚介類、野菜などがいつでも新しい業態として生まれたスーパーの棚に並んでいる。国は国民の栄養状態を改善するためタンパク質の摂取を奨励し、畜産・酪農の拡大を進めた。日本人が、牛乳や肉、卵を日常的に摂るようになるのは、高度成長期以降である。

近代化が進んで豊かになった台所にふさわしいのは、料理研究家たちが提案する、日本人の好みに合うようアレンジした西洋料理や中国料理だった。手の込んだ料理も少なくなかったが、台所の女主人となった主婦たちは、張り切って新しい料理を覚えたのである。

彼女たちは、料理を教わらずに育った世代でもある。食料が不足し、料理を覚えるどころでなかった戦中戦後の都会で育った女性がいる。10代で都会に出たため、親から学べなかった女性もいた。料理研究家は、切実に求められていたのである。

パート勤務で家事もこなす妻たち

しかし、まもなく社会に出て働く女性が増え始める。1970年代になると、世界的な潮流を受けて日本でもフェミニズム運動が盛んになり、1986年には男女雇用機会均等法が施行される。その間、オイルショックを経て男性の給料が下がり、既婚女性が働く必然性は高まっていた。とはいえ、多くの既婚女性は待遇も給料も低いパート勤務だった。

社会的地位の低さも影響したのか、女性の家事の負担は高度成長期以降、ほとんど減っていなかった。仕事を持っていても、妻が買い物をして料理と後片付けをする役割は変わらない。

夫は家事を女性の役割と考えていたし、長時間労働が常態化する職場に拘束される彼らに、家事の分担は現実的でもなかった。料理を外注できる環境は整い始めていたが、当時は総菜を買うことに罪悪感を覚える女性が多かった。

多忙な女性たちの救世主、小林カツ代

そんな時代に一世を風靡したのが、プロセスを大胆に省略した料理法を教える小林カツ代(1937~2014)だった。大阪の商家で育った小林は、料理好きな母、食べることが好きで料理もする父のもとで育った。舌は肥えていたが、料理を全くしてこなかったため、結婚した最初の日に大失敗してしまう。そこから奮起して実家の母や町の魚屋、八百屋などに料理を教わり研究していくのである。自己流で料理を覚えたことが、彼女の強みである。

小林が料理研究家になったきっかけは、テレビのバラエティ番組への投書である。料理コーナーを設けたら面白くなる、という彼女の提案に、テレビ局側は「それならあなたがやりませんか」と答えた。名店で取材した料理をスタジオで再現する仕事だった。

経験を重ね、売れっ子になる時期と子育ての繁忙期が重なった小林は、多忙の中で考え出した簡単な料理を次々と発表し、ますます高い支持を得ていくのである。

幸せな主婦のライフスタイルの象徴、栗原はるみ

やがて豊かな時代に生まれた世代が大人になる。彼女たちは、毎食二品、三品を日替わりで作り、手の込んだ料理もする母親のもとで育った。しかも、彼女たちの成長期は外食産業が発展していく時代と重なる。プロの味も知って舌を肥やしているのである。

レベルアップを続ける日替わり献立を、自分も食べたい女性たちが支持した料理研究家が、素材や調味料を変えるなどして、新しいアレンジを次々と繰り出す栗原はるみ(1947~)である。また、幸せな主婦としてのライフスタイルを前面に出す栗原を見て、料理研究家に憧れる女性が増加した。

21世紀になり、総菜や外食はますます充実し、需要が高まっている。理想の食卓の水準はますます上がって自らの技術が追いつかなくなり、料理しない女性が増加している。仕事を持つ女性が専業主婦より多数派になり、男性と対等に働く正社員も増えたことが外注料理の需要を拡大させている。社会的地位が上がった分だけ女性は多忙になり、料理する余裕がなくなっているのである。彼女たちは、長時間労働の企業社会に巻き込まれている。

しかし、料理研究家は増え、書店にはバラエティあふれるレシピ本が山と積まれている。それは、料理の外注化が進む社会でも、自分で作りたいと望む人々が少なくないことを表す、一筋の希望である。

(2015年9月30日 記)

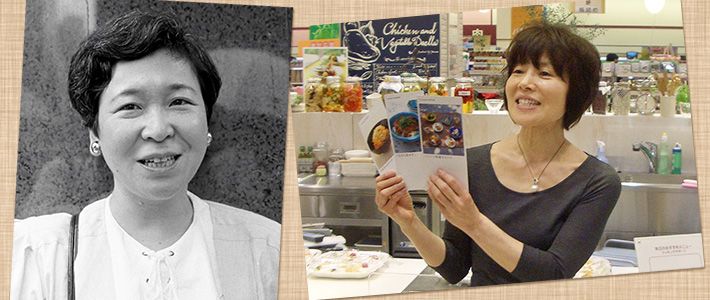

タイトル写真=小林カツ代(左、1985年当時)と栗原はるみ(右、2008年当時)/時事▼あわせて読みたい

家庭の和食―今そこにある危機

家庭の和食―今そこにある危機

食と現代家族の研究を続ける岩村暢子氏が、「日本人の伝統的食文化」としての和食の無形文化遺産登録を機に、現代日本人にとっての「家庭の味」とは何なのかを問い直す。