なぜ私は日本ファッションを「探究」してきたか

政治・外交 経済・ビジネス- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

ティファニー・ゴドイ Tiffany Godoy

ファッションエディター、コンサルタント。1997年に来日、「Composite」「Studio Voice」 のエディターとして活動開始。「style.com」「New York Times」「WWD」にジャーナリストとして寄稿、NHK WORLD TV、WOWOW のファッション番組でホストも務めた。東京のストリートファッションの歴史を網羅した『Style Deficit Disorder』(Chronicle Books、 2007年)、『Japanese Goth』(Universe、2009年)を刊行。アートディレクターの米津智之とクリエイティブユニットEROTYKAとしても活動、2010年7月から雑誌「The Reality Show」を立ち上げた。

VOGUE JAPAN x 伊勢丹のショーウィンドウ企画に使われた写真。Yohji Yamamoto を着て自身でスタイリング。

Photo by Hiropon

欧米とは違う日本的な感覚に引き寄せられた

――そもそもどんな経緯でファッション界に入ったのですか。日本に来たきっかけは?

「私はカリフォルニア生まれですが、父がアルゼンチン人なので国際的な環境に育ってきました。11歳のころから映画やファッション広告が大好きで、ファッションにも魅かれていきました。12、3歳くらいの時に、カルバン・クラインのモデルをしていた友達のお姉さんが、ファッション写真家のブルース・ウェーバーの作品を見せてくれました。それからファッショナブルなビジュアル・イメージにのめり込んでいったのです。

近所のショッピングモールの書店で、世界の雑誌を読み漁りました。ウェーバーの写真集『O Rio de Janeiro』が出版された時の衝撃は忘れられません。『何なのこれ?』と。イメージに関する原体験ですね。

日本のファッションと出会ったのは、パリで1年を過ごして米国に帰国した後です。当時よく行っていたサンフランシスコのクラブで、アカデミー・オブ・アート大学に通う日本人の学生たちと毎週のように顔を合わせるようになりました。彼らのファッションには目を見張りました。そのうちに友達になり、日本にも関心を募らせたのです」

――何がそんなに魅力的だったのですか?

「重ね着の仕方とか、違う柄の服の組み合わせ方とか、いろいろです。私なら絶対一緒には着ないような色や柄を、日本人の子たちはミックスしていて、それがすごく素敵だった。

ボディー・ランゲージも違いました。ある女の子が煙草を吸う時の手つきが、本当に格好良くて。そういうこと全部にとても魅かれました。日本人の子たちの文化がとても新鮮に見えたんですね。それまで日本人と直接話したことがなかったのでショックだったし、まったく新しい世界が広がった感じでした。夢中になってもっと知りたいと思ったのです」

――その後来日してファッション関係の仕事を始めたのですね。

「日本に来てすぐにファッションに関われたのではありません。サンフランシスコで友達になったグラフィックデザイナーの宇川直宏さんのアシスタントの子が、東大駒場キャンパス内でスクワット生活する人たちを紹介してくれたんです。私も少しの間そこに住みました。ギャラリーも併設されていて、様々な若いクリエイターが出入りする面白い場所でした。

東京で何かやりたいと思っていた私は、そこで友達と一緒に写真の展覧会を開きました。当時、最先端を行っていた日本の雑誌の編集者にも招待状を出したら、たくさんの人が来てくれた。展覧会から1週間後くらいにそのうちの一人の編集者から連絡があり、『Composite(コンポジット)』のファッションエディターとして採用されました。

以前に勉強していた写真、人とコミュニケーションを図ることや、言葉が心底好きなこと、すべてが結びついたと感じました。編集の仕事については全く経験がありませんでしたが、先鋭的でクールなファッション誌で、自分のあらゆるスキルが生かせると興奮しました。私の出発点になった仕事です」

日本人アーティストKINGの作品と。高円寺キタコレビル内GARTERにて。

日本のファッションの特異性を探る

――ついにファッション界に入ったわけですが、なぜ日本のファッションだったのですか?

「理由の一つは、来日のきっかけである『もっと知りたい』ということです。着こなしや組み合わせに表れる日本人の美意識が、パリやニューヨークの人たちとこんなにも違うのはなぜか。日本人はまじめで保守的という先入観を持っていた私は、この創造的な一面に知的好奇心をかき立てられました。

――ファッションエディターとして働くうちに、日本のファッションについて理解を深めたのですね。

「しばらくかかりましたね。コム デ ギャルソンの展示会に行った時のこと。そこに並んでいる服のほとんどが理解できませんでした。でも、なぜこのブランドが重要で影響力を持っているのか、それをつかまなければならないことははっきり分かりました。その時点での私の理解を超えるたくさんの新しい情報を吸収しながら、同時に雑誌の編集についても学んでいるという状態でした。

友達は全員日本人で、私は日本のカルチャーにどっぷりつかりました。1990年代の終わりごろ、日本のファッションが大きく転換した時期のことです。女性のアイデンティティが変化して、ギャルと呼ばれる若い女性がカルチャーシーンを席巻していた。新宿駅近くのスタジオアルタの巨大モニターには、安室奈美恵のパフォーマンスが映し出されて。同じころ原宿は、過激なファッションが次々に集まる磁場になっていました。

私がそこに見出したのは、ハイ・ファッションではありません。新しいサブカルチャーが存在感を強めるなど、日本は文化的に非常に活発でした。そのころの若者のカルチャーは、強烈で主張が強い、いわば装飾性の強いバロックでした。その日本ならではの独自性が、私にとってはすごく刺激的でした」

ストリートファッションの背景にあるもの

――そういうカルチャーの背景には何があったと思いますか。重ね着や柄や色の組み合わせのユニークさ、過激なギャルファッションはどこから来たのでしょうか?

「ルーツはいくつかあります。日本人は、繊細な美意識を持ち、見た目に対するこだわりも強いと思います。その背景には、鎖国下の江戸時代に、独自の美意識が研ぎ澄まされ確立されたことがあると見ています。

島国ですから、物事が海外から入ってくると自国の文化の中に少しずつ取り込みます。隣国と国境を接し常に交流があるような国とは大きく異なるわけです。

四季の移り変わりや自然とのつながりも特長だと思います。絶えず巡ってくる季節はファッションの動きを呼び覚まし、人間と自然のつながりは、色やその意味についての感受性の高さに表れます。服飾を通じたコミュニケーションの取り方もとても独特です。例えば、過去に小袖という着物があり、その柄に源氏物語などの文芸作品を暗示するモチーフが描かれることがありました。他者はその柄を見て小袖を着る人の趣味や教養、そして感情を知る。色や柄に繊細な意味があるのです。

こういうことが、実は現在のストリートファッションにもつながっています。300年続いた江戸時代に、あらゆるものがシンプルになり、そして洗練されて、スタイルが確立していきました。今私たちが日本的だと思っているものや日本特有のミニマリズムは、この時代に発展したものです。後年日本のファッションがたどる軌跡の原点が、この時代に形成されたのです。

ティファニーが最近使っている資料。70年代の日本の写真、アフリカの民族衣装、名編集者ダイアナ・ヴリーランド、15世紀の中国船のヨーロッパ航海記などの本が並ぶ。ファッションをひも解き、語るためにはさまざまなソースからの情報収集が必要という。

ティファニーが最近使っている資料。70年代の日本の写真、アフリカの民族衣装、名編集者ダイアナ・ヴリーランド、15世紀の中国船のヨーロッパ航海記などの本が並ぶ。ファッションをひも解き、語るためにはさまざまなソースからの情報収集が必要という。

第2次大戦後に、日本のファッションにとって重要な時代がまたやってきました。山本耀司や川久保玲など戦後デザイナーの第1世代をはじめ、原宿に集ったクリエイターたちが、『日本的』なものや日本の伝統を否定したのです。日本的な要素が使われる場合でも、1960年代に世界中で巻き起こった若者文化が取り入れられました。若者文化、音楽、ファッションがものすごいエネルギーを持っている時代でした。こうしたすべてが、戦後デザイナーが成長するなかで自然に吸収した日本の伝統的繊細さと融合したのです。現代の日本のストリートファッションが生まれたのは、こうした経緯があったからこそだと思います。ここまで理解するのに14年かかりました!(笑)」

日本のストリートファッションを世界に伝える

――米国の出版社から本も出していますね。

「1冊目は2007年に出した『Style Deficit Disorder : Harajuku Street Fashion』です。日本のファッション現代史を扱いました。日本のストリートファッションが、海外できちんと理解されていると思えませんでしたから。みんながクレイジーだとか過激だとか言っていましたが、これまでの軌跡は知られていない。日本でもトップクラスのファッション誌の編集に関わるなど、仕事を重ねるなかで得た知識を広めたいと思いました。ちょうどそのころ、グウェン・ステファニーが『Harajuku Girls』という曲を発表して、ポップ・カルチャーという面からも原宿ファッションが注目を集め始めていました。

内容は、『今』のストリートファッションに絞りました。ページをめくるうちに、東京のストリートをさまよっているように読者が感じる本にしたかった。同時に一種の物語でもあります。原宿というエリアで、世界中でもここでしか思いつけないような新しいアイディアがどんどん生まれる様子を活写しました。

――次に出版されたのが『Japanese Goth』ですが、なぜあえてゴスを取り上げたのでしょう。

「日本のサブカルチャーそのものだと思ったからです。『ゴス』、つまりサブカルチャーとしてのゴシックは、ドイツにもフランスにも米国にもありますが、日本のゴスはそのどれとも違います。それはなぜか。男の子が女の子みたいな服を着るのはなぜか。実は全部、日本の伝統文化と関わっていると思います。日本の着物はいわばユニセックスで、作りとしては男性用も女性用も同じです。だから、女性の服を着ることもそんなに変なことではないのです。

ゴスが出てきた時代背景もあります。当時日本の景気はどん底状態でした。あっという間に終身雇用制度が消え失せ、どうしたらちゃんと大人になれるのか見えなくなってしまった。ゴスは、女の子版のオタク文化みたいなもの。ファンタジーに生きる一種の逃避です。大人になるのが怖いからゴスに身を包む。

でもそれだけではありません。ゴスファッションで身を固めた女の子たちにはほんとに圧倒されます。大変なんですよ、ゴスファッションで通すというのは。タフじゃなきゃできません。そのギャップがまた魅力なのです」

ファッション界を目指す若者に刺激を

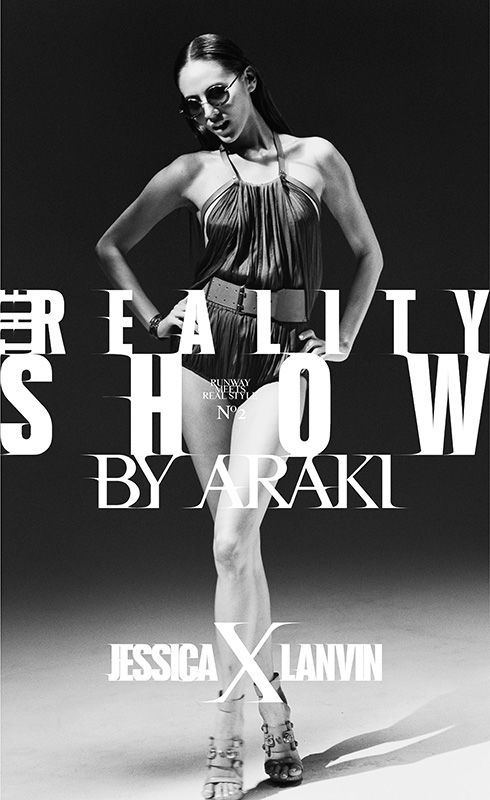

――2010年にはファッション誌「The Reality Show」を発刊されました。どんな雑誌ですか?

「『The Reality Show』は、アートディレクターの米津智之と一緒に始めた雑誌です。年に2回発行して、日本のファッション系に強い書店やセレクトショップで販売するほか、パリの有名セレクトショップである『Colette(コレット)』にも置いています。現在ファッションとメディアにある様々な要素をブレンドする媒体を考えました。ストリートのファッションリーダー vs ファッションエディター、個人のオンラインメディア vs 主要メディア、ファストファッション vs デザイナーズファッション…。ストリートスナップとブログ、高い完成度の本、そのすべてをミックスしたものです。軽くて持ち歩くことができて、広げればポスターのように大きなビジュアルを楽しむこともできる形を取りました。

紙媒体ではありますが、インターネットとも連動しています。第2号では、Drop TokyoとTokyo Dandyというサイトとコラボしました。この2つは、ファッションやスタイリング、デザインに真剣に向き合っている若い人たちがチェックしている人気サイトです。海外のファッション界からも常に注目されています。3日間にわたってサイトの読者にオンラインで投票してもらい、第2号で取り上げるデザイナーのセレクションやモデルのキャスティングをしました。

大事なのは、単にかっこいい人や有名人を取り上げるだけでなく、そこからもっと深く堀り下げていくことです。日本のファッション界にはロールモデルとなり得る人が少ないと思います。だから私は、何かをやろうという意気込みのある人、ユニークな意見や主張を持つ人たちを取り上げようとしています。ファッションに関心を持つ子たちがだんだん夢をもてなくなっているけど、彼らの刺激になればいいなと思います」

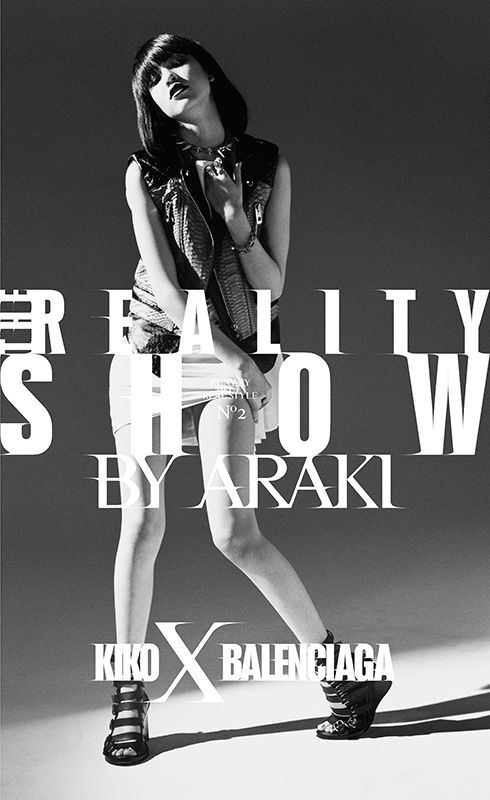

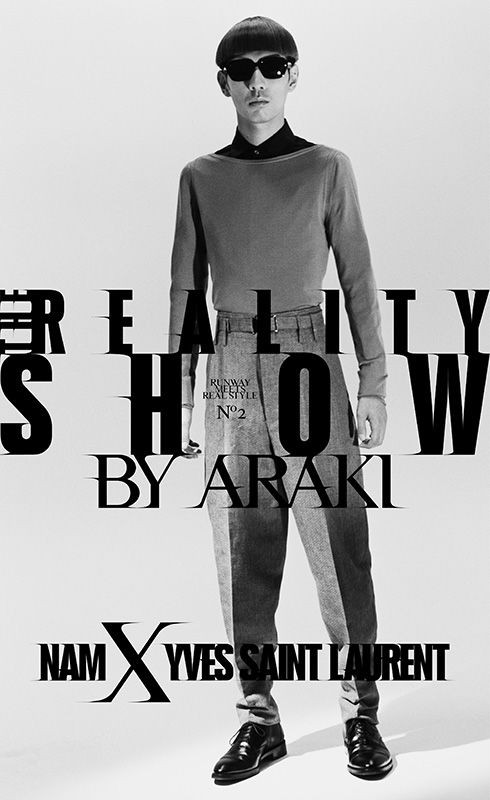

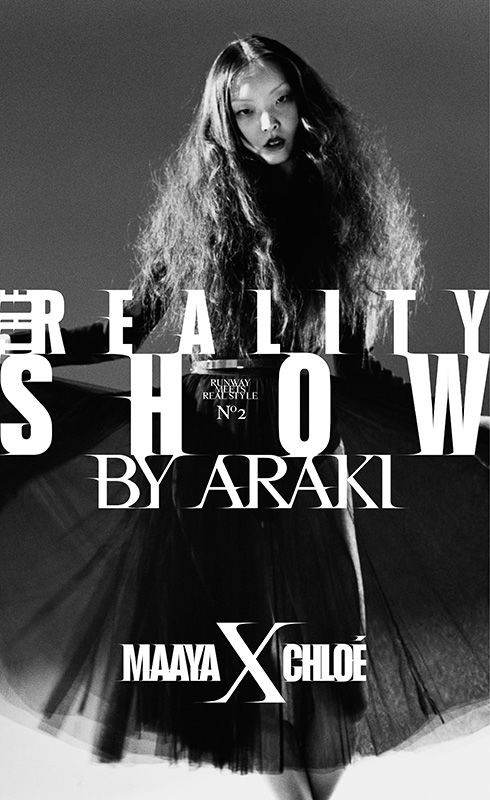

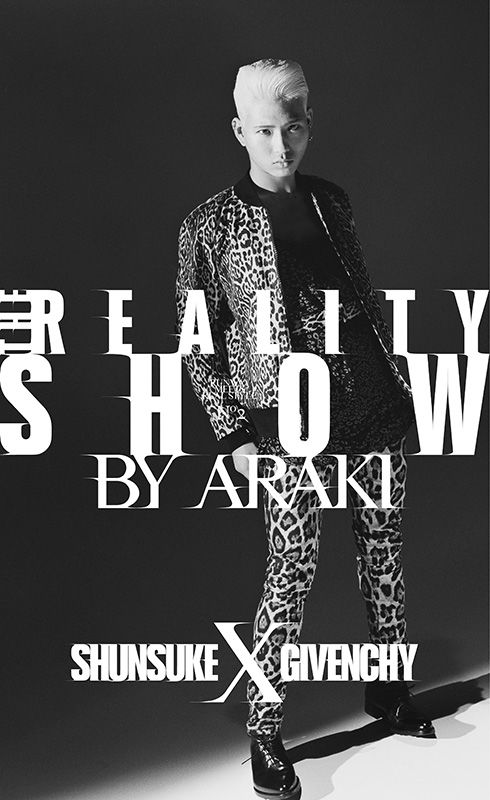

突き抜けた個性をもつ日本のファッション・アイコンたちが、世界的な一流メゾンの服を独自のスタイルで着こなす、「ランウェイからリアルライフへの降臨」がコンセプト。2011年6月1日発行の第2号は荒木経惟が撮影。

誌面に登場した10組は、(左上から時計回りに)水原希子(女優)X バレンシアガ、ナムヒョジュン(アーティスト)X イヴ・サンローラン、松井冬子(日本画家)X ルイ・ヴィトン、プラスティックズームス(バンド)X ジル・サンダー、Maaya(モデル)X クロエ、Nakao(会社員)X トム・フォード、道端ジェシカ(モデル)X ランバン、Kaori(ブティック・マネージャー)X ディオール、Shunsuke(学生)X ジバンシー、太田莉菜(モデル)X プラダ。

「サブ」カルチャーではない力を持っている

――これまで日本のファッションのリサーチャーやライターとして成功を収めてきましたが、チーフエディターとして自分の雑誌を作ることとはかなり違うのでは。どちらがお好きですか?

「全部がつながっているので、どちらとは言えません。ファッションは単なる見た目ではありません。ビジュアルの必然性を物語るストーリーがなければならない。私が関心を持ち続けているのは、ビジュアルに結びついた『体験』の創造です。編集者としての『声』を通して語るコミュニケーションです。ビジュアルはこうしたストーリーを語る一つの手段です」

――ファッション誌の主流とは一線を画していますね。ブランドそのものより、もっと「創造」や「人」に関心を持っている印象です。

「そう!ファッション全体はピラミッド構造になっていて、その頂点には、シャネルやエルメスのような伝統と美をまとった、強靭なDNAを持つブランドが君臨しています。でも私は、新たなことに取り組んでシーンを引っ張っている、独自のピラミッドの頂点にいる人たちにも関心があるのです。そういう人が増えている実感もあります。10年前に比べれば、ファッションやファッション文化に関心が高い層は断然厚くなっています。先ほど挙げたサイトの運営をしている人たちは、韓国と中国でも強い発信力を持つなど、アジアのセレブリティなんです。

そういう意味で、もはや『サブカルチャー』という呼び名は過去のものになりつつあると、個人的には思っています。日本のファッションも今まさにカルチャーの王道を行っているのですから」

インタビュー撮影=五十嵐 一晴

企画・インタビュー(英語)=矢田 明美子