観世流にみる伝統継承の作法

文化- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

攻めと守りによって継承された700年の伝統

松岡心平 能楽がユニークなのは、舞台から台本、演出方法まで当時の面影を色濃く残していることです。室町時代(1336-1573)の能面が今でも使われています。これは世界でも大変に珍しいことです。どうしてこれほど長きにわたって伝統を伝えることができたのでしょうか。

観世清和 まず能楽が普遍的なテーマを扱ってきたことが挙げられるでしょう。いつの時代にあっても人間として感じること、人類に共通するテーマがさまざまな演目に通奏低音のように流れています。愛欲や憎悪など、人間の性(さが)を描いた演目が多いのでどんな時代の人々からも共感を得ることができたのではないでしょうか。

松岡 それにしても、こうした古典芸能を観世家(※1)といういわば個人営業で約700年間(※2)も続けてきたのは驚くべきことです。現在、26代目に当たるわけですが、やはり「家」の存在が大きかったのではないですか。

観世 そうですね。歴代の先祖たちがいろいろと苦心惨憺(さんたん)して「家」を守り、観世家の技と精神を伝えてきました。ただ安穏としていたら、どこかで途絶えていてもおかしくなかったでしょうね。観世家の長い歴史の中で、伝統の枠に縛られれば縛られるほど、それを打ち破っていこうとするエネルギーが生まれてきた時期があったと思います。そうしたパワーがないと、演劇としての魅力を失っていってしまいますから。守るために攻めるという葛藤の連続があってこそ、今日まで伝統を伝えることができたのだと思います。

観世家に伝わる能面。小面(こおもて)江戸時代 能面師:庸久(やすひさ)。般若 室町時代 能面師:夜叉(やしゃ)(写真左より)。

観世家に伝わる能面。小面(こおもて)江戸時代 能面師:庸久(やすひさ)。般若 室町時代 能面師:夜叉(やしゃ)(写真左より)。

小癋見(こべしみ) 鎌倉時代 能面師:赤鶴(しゃくづる)。翁(肉色)平安時代 能面師:弥勒(みろく)(写真左より)。

小癋見(こべしみ) 鎌倉時代 能面師:赤鶴(しゃくづる)。翁(肉色)平安時代 能面師:弥勒(みろく)(写真左より)。

連綿と受け継がれる伝統

『鷺』は清純淡泊な趣を出すことを主眼にした演目で、主役である能楽師(シテ)が能面をつけない。少年または還暦を過ぎた者しか舞うことが許されない。

『鷺』は清純淡泊な趣を出すことを主眼にした演目で、主役である能楽師(シテ)が能面をつけない。少年または還暦を過ぎた者しか舞うことが許されない。

松岡 現在、息子さんの三郎太君に伝統の継承作業が行われているわけですが、どのようなことを伝えているのですか。

観世 例えば三郎太に『鷺(さぎ)』(※3)の稽古をつける時、具体的な話は一切いたしません。私が父から教わったことを伝えるだけです。

松岡 先代からはどんなことを教わったのですか。

観世 父から言われたのは、「君は人間じゃない、鷺なんだよ」ということだけです。何かの所作を、例えば、鳥のように羽ばたきなさいなどと言われたことはありません。「まず基本を見せるから真似なさい。同じことをやってごらんなさい」と言われまして。それの反復でした。三郎太にも、「とにかく私の真似をしなさい」と。技術的なアドバイスは一切しませんでした。

しかし祖父や父親のコピーでは、やはり駄目なのです。教わったことを自分で咀嚼(そしゃく)して、自分なりの芸にしていかないといけません。その結果、芸風が先々代や先代に似てくるのは血脈としてあり得ることですが、一番大事なのは己の芸の到達点を目指して、芸に磨きをかけていくことです。

松岡 『鷺』は、元服前か、還暦後の能楽師しか舞ってはいけないと言われています。それはなぜですか。

観世 やはり白という色が一つのキーワードだと思います。演者は全身白無垢(むく)の姿で登場します。白は一点の曇りもない清浄な色です。穢れなき元服前の子どもが演じ、肉体が枯れてきた老人が再び演じる。現代の60歳はそれほど枯れていませんが…(笑)。この曲は父が10歳、私が11歳、三郎太が13歳で勤めました。

松岡 純粋無垢な心身に、そうして能楽の「型」が鋳込まれ、それが連綿と受け継がれていくわけですね。

世阿弥の伝書は家元だけのために書かれた

松岡 「家」とはどんな存在ですか。

観世 わが家には、700年以上前から受け継いできた能面や能装束が残っています。面の裏側には、観阿弥(※4)や世阿弥(※5)の汗染みがついているかもしれません。私もそれらの古い面をつけて舞うこともあり、その時に当然汗をかきます。そこで私の汗と先祖の汗染みが混然一体となる時があるわけです。そうしたことを想像する時、やはり家の歴史を強く感じます。

松岡 なるほど。

観世家に伝わる能装束。鬱金地鉄線唐花文様唐織(うこんじてつせんからはなもんようからおり)年代不詳(左)と、赤地菊桜枝文様唐織(あかじきくさくらえだもんようからおり)江戸時代。

観世家に伝わる能装束。鬱金地鉄線唐花文様唐織(うこんじてつせんからはなもんようからおり)年代不詳(左)と、赤地菊桜枝文様唐織(あかじきくさくらえだもんようからおり)江戸時代。

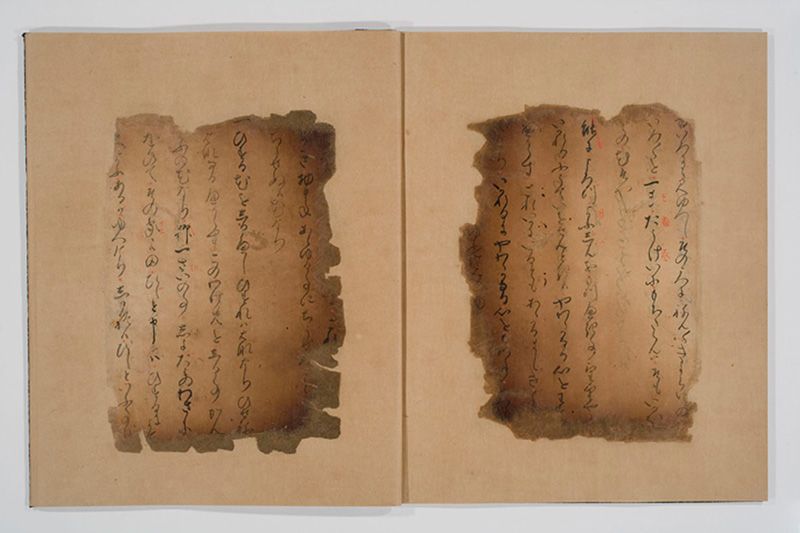

観世 それから世阿弥直筆の伝書類などもあります。その墨のにじみ方などを見て、「これを書いている時はどんな心境で書いたのだろうか」などと感慨にふけり、先祖を身近に感じることもございます。

松岡 観世家は、能楽の理論書である伝書類をとても大事にされてきましたよね。

観世 それがわが家の伝統というか、特筆すべき点だと思います。単なる演者として舞台に上がるのではなく、理論書を残すことで伝統を伝えていこうという強い意思を感じます。もし世阿弥が『風姿花伝』(※6)などの理論書を残してくれなければ、700年近く続いていたかどうか分かりません。

松岡 世阿弥はそうした理論書を一般向けに書いたわけではなくて、自分の跡を継いでくれる特定の人間に向けて書いています。自分の書いたものを咀嚼してさらに芸の幅を広げ、その人間を中心に家が盛んになっていくだろうという意識を持って書いているふしがあります。以前家元の弟である芳伸さんは、世阿弥直筆の伝書を見たことがないと言っていました。ちょっと驚いたのですが、家元とその嫡子が見るべきものだという暗黙の了解があって、家元以外は見てはいけないとなっていたようですね。

観世 成人を過ぎてからのことですが、ある時、父に蔵に呼ばれまして、「おい、清和、万が一の時にはこの風呂敷包みを持って一目散に逃げろ」と言われました。私が「家族のことは」と聞くと、「家族はなんとでもなる」と言うのです。とにかくこの風呂敷包みが一番大事だと。それで中身を尋ねると、「いやそれはもう分かってるだろ。観世家で一番大事な伝書だ」と言うのです。

松岡 その時、中身を確認したのですか。

観世 見ていないです。私が31歳の時に先代が急逝し、家督を相続して初めておそるおそる風呂敷包みを開けました。

人類共通の財産ゆえに秘伝をWebで公開

松岡 秘伝とも言うべき伝書を、Webサイトで一般公開しようと英断されました。それはどんな思いからですか。

観世 もう少し広い目で見てもらった方がいいのではないかと思ったからです。研究者や一般の方々に見ていただいて、さまざまな角度から新しい発見をしてもらおうと考えたのです。朱墨でいろいろと注釈が付けられておりますが、誰があの朱墨を入れたのか、どんな目的で入れたのか、興味はつきません。

松岡 能楽をさらに開かれた世界にしていくことは、今後の伝統継承のためにも大事ですね。

観世 これだけ古いものですから、先祖の残したものは人類共通の財産だと言っても良いかもしれません。ですからこうしたものを皆さまにご覧いただくことは、これもやはり21世紀に生きる家元の責務だと思っております。

平成21年、京都府宮津市にある智恩寺で、『丹後物狂(たんごものぐるい)』を親子で舞う観世三郎太(左)と観世清和。

平成21年、京都府宮津市にある智恩寺で、『丹後物狂(たんごものぐるい)』を親子で舞う観世三郎太(左)と観世清和。

松岡 伝統を守るだけでなく、そうした攻めの姿勢も必要ですね。

観世 家元としての役目の一つは、国内外の方々に能楽の素晴らしさを伝え、一人でも多く能楽堂に足を運んで頂けるように努力することだと思っています。最終的には舞台を観るだけでなく、稽古をして頂ける方をもっと増やしていきたい。観客だけでなく、演者を増やすことが伝統の継承には不可欠ですから。特に若い世代には期待したいです。こうして現在私が取り組んでいることを、よい形で三郎太には受け継いでいってもらいたいと思っています。まあ、現在の三郎太はバスケットボールに夢中で、能の稽古よりも今はそちらの方が大事かもしれませんが…(笑)。

写真・編集協力=社団法人観世会

ポートレイト写真撮影=大久保 惠造

動画撮影=大谷 清英

(※1) ^ 観世流宗家(そうけ)のこと。観世流には、観世宗家門下に、観世銕之丞(てつのじょう)家、片山九郎右衛門(くろうえもん)家などいくつかの「家」がある。能の流派(シテ方:能楽の主役を演じる)としては、観世流、宝生(ほうしょう)流、金春(こんぱる)流、金剛(こんごう)流、喜多(きた)流があるが、観世流は能楽師約900人を擁する最大の流派。

(※2) ^ 観世流の原型となったのは、南北朝時代(1336-1392)に大和(現在の奈良県)で活動していた猿楽芸能の一座である結崎座。この結崎座に属し、大夫(座を代表する役者)を務めていたのが観阿弥清次(1333-1384)で、観世流の流祖となる。観阿弥は息子の世阿弥(1363-1443)とともに京都に進出し、室町幕府の3代将軍・足利義満(1358-1408)に認められ、その庇護のもとに勢力をのばした。2代目である世阿弥の天才性によって、能は芸術の域まで高められた。世阿のあと甥の音阿弥(1398-1467)が観世流を継承し、以後、現代に至るまで代々の大夫がその伝統を伝えてきた。

(※3) ^ 池で遊んでいる鷺を見ていた帝は、鷺を捕えるように命じる。臣下が鷺を捕まえようとすると逃げるが、勅定であると呼びかけると戻ってくる。帝が鷺に五位の位を授けると、鷺はうれしそうに舞を舞い、そのまま静かに飛び去って行く。清浄無垢な白鷺のイメージが重視されるため、元服前の少年か、還暦を過ぎた者にしか舞う事が許されない。

(※4) ^ 観世流の流祖。猿楽を魅力的に一新させ、能楽として大成した。大男だったが、女役を演じれば繊細な演技をするなど、高い演技力と謡(うたい)の実力で人気を博した。能作者として評価も高く、『自然居士(じねんこじ)』や『通小町(かよいこまち)』、『卒都婆小町(そとわこまち)』などを残した。2013年は生誕680年の年となる。

(※5) ^ 観阿弥の長男。1399年、観阿弥の死により、22歳の時に2代目の観世大夫となる。観阿弥が基礎を築いた猿楽能に美しい歌舞を加え、深い精神性をたたえた幽玄の美を表現する能楽へと発展させていった。優れた能役者であり、50以上の演目を作った劇作家でもあり、多くの理論書を通して日本の美学を綴った思想家でもあった。代表的な能として、『高砂』、『井筒(いづつ)』、『融(とおる)』、『西行桜』などがある。2013年は生誕650年の年となる。

(※6) ^ 世阿弥が、父観阿弥の考えを受け継ぎながら著した能楽の理論書。一般には「花伝書」として知られる。観客の感動を「花」と捉え、その「花」の解明と伝承を目指して書かれた。長らく秘伝であったが、明治時代に発見され、出版された。