Historia cultural del Monte Fuji

Cultura Arte Historia- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

Edmond de Goncourt, escritor francés y ávido apasionado del arte japonés, tras ver una serie de grabados del monte Fuji de Katsushika Hokusai (1760-1849) con unos amigos, escribió en su diario, el 17 de febrero de 1892: “El alcance de la influencia que estas imágenes han tenido sobre nuestros pintores de paisajes, especialmente sobre Monet, es incalculable.” Los pintores de la escuela impresionista se enamoraron del ukiyo-e (xilografía japonesa), y ningún ejemplo de este arte se hizo tan famoso o tan influyente como la serie de Hokusai Fugaku sanjūrokkei (Treinta y seis vistas del monte Fuji). Tiempo después, el famoso grabado Kanagawa-oki nami ura (La gran ola de Kanagawa), de la misma serie, fue elegido para adornar la cubierta de la obra La mer (El mar), de Claude Debussy.

Hokusai, La gran ola de Kanagawa, de las Treinta y seis vistas del monte Fuji

Hokusai, La gran ola de Kanagawa, de las Treinta y seis vistas del monte Fuji

Las Treinta y seis vistas del Monte Fuji de Hokusai obtuvieron desde el principio un gran éxito entre los japoneses de la época; mostraban diferentes visiones magistrales del icono más emblemático de Japón, a veces dominando la imagen entera, o visto a lo lejos, entre las calles de Edo (el Tokio actual). No contento con esto, Hokusai produjo diez impresiones adicionales, con las que el número de vistas ascendió a cuarenta y seis. Además nos dejó Fugaku hyakkei (Cien vistas del Fuji), que consistía en cien grabados nuevos del Fuji recopilados en tres volúmenes, publicados en formato de libro. Y el Fuji aparece en otras varias obras de Hokusai, entre las cuales hay dos pinturas a tinta: Shiohigari-zu (Recogiendo almejas), en la que la figura asombrosa del Fuji cubierto de nieve aparece como fondo de una escena donde unas personas se divierten buscando almejas entre la arena, durante la marea baja, y Fuji-koshi no ryū (Dragón sobre el monte Fuji), una obra que data del nonagésimo y último año de la larga vida de Hokusai. No sería exagerado decir que este genial pintor japonés permaneció enamorado del Fuji a lo largo de toda su prolífica carrera.

Hokusai, Recogiendo almejas (Museo Municipal de Arte de Osaka)

Hokusai, Recogiendo almejas (Museo Municipal de Arte de Osaka)

Hokusai, Dragón sobre el monte Fuji (Museo Hokusaikan)

Hokusai, Dragón sobre el monte Fuji (Museo Hokusaikan)

El Monte Fuji en la pintura

Pero Hokusai no fue el único. Sería difícil encontrar a un pintor conocido del periodo Edo que no hubiera dejado al menos una obra relacionada con el Fuji de alguna manera. Se pueden encontrar innumerables versiones del Fuji en paisajes y pinturas de género, biombos y pergaminos, mandalas y mapas, por no mencionar telas y cerámicas.

Esta tendencia se extendió especialmente entre los autores de ukiyo-e, un género que la clase media adoraba. La demanda de cuadros aumentaba a medida que crecían entre el pueblo el culto del monte Fuji y la costumbre de peregrinar al mismo, y los maestros de ukiyo-e respondieron produciendo grabados y colecciones sobre el tema. Entre ellos hubo otro maestro de los paisajes del periodo Edo tardío, Andō (o Utagawa) Hiroshige (1797-1858). En parte como respuesta a Hokusai, Hiroshige decidió publicar una colección de cien vistas del monte Fuji. Abandonó el proyecto tras publicar el volumen inicial, con veinte impresiones, pero Hiroshige dejó dos series diferentes de treinta y seis vistas, a imitación de Hokusai. Además, el monte Fuji figura prominentemente en la serie más famosa de Hiroshige, Tōkaidō gojūsantsugi (Las cincuenta y tres estaciones del Tōkaidō), y en su trabajo de los últimos años Meisho Edo hyakkei (Cien vistas de Edo). Se produjo una gran cantidad de ukiyo-e como éstos, para venderlos no sólo como objetos de apreciación estética, sino también como recuerdos para viajeros y turistas, y la frecuencia con la que el Fuji aparece en estas obras producidas en masa nos da una buena idea de su lugar prominente en la conciencia colectiva de la nación.

Hiroshige, El paso Satta de Yui, de las Cincuenta y tres estaciones del Tōkaidō

Hiroshige, El paso Satta de Yui, de las Cincuenta y tres estaciones del Tōkaidō

Por supuesto el Monte Fuji, estando en el centro del archipiélago japonés y siendo con diferencia la montaña más alta del país, ha sido objeto de asombro y respeto para los japoneses desde tiempos inmemoriales. Ha sido elogiado en varios poemas del Man’yōshū, la antología poética más antigua de Japón, incluyendo un chōka -poema largo- de Yamabe no Akahito que comienza con las palabras: “Desde que los cielos y la tierra se separaron, el pico del Fuji se eleva, divino y altivo, en Suruga...”, y después aparece frecuentemente en prosa y poesía japonesa. En cuanto a la pintura, la interpretación del monte Fuji más antigua que se conserva data de mediados del siglo XI; es el Shōtoku Taishi eden (Biografía pictórica del príncipe Shōtoku), que ilustra una leyenda en la cual el príncipe monta en un caballo negro que le han enviado desde la provincia de Kai (la actual prefectura de Yamanashi) y cabalga hasta lo alto del monte Fuji. Esta historia creció en popularidad a medida que se extendía el culto al príncipe Shōtoku, y dado que siempre aparecía el Fuji en sus ilustraciones, esto hizo que la montaña se incrustara en la consciencia de la gente. En el periodo Kamakura (1185-1333) el Fuji aparece en pergaminos como el Yugyō shōnin engi e, que cuenta la historia de Ippen, un sacerdote muy conocido que viajaba por el país enseñando una secta budista basada en la recitación del nenbutsu, una especie de mantra. También se pueden encontrar cuadros del monte Fuji puramente paisajísticos anteriores al periodo Edo.

Hata no Chitei, Biografía pictórica del príncipe Shōtoku (Museo Nacional de Tokio)

Hata no Chitei, Biografía pictórica del príncipe Shōtoku (Museo Nacional de Tokio)

Sin embargo, a partir del periodo Edo la relación entre el Monte Fuji y los japoneses cambió radicalmente. Fue entonces cuando el Fuji se convirtió en una figura familiar entre la gente común, como sugiere el tratamiento que le dan Hokusai y Hiroshige. Esa familiaridad con el Fuji, evidentemente, tiene que ver con el rápido crecimiento de la ciudad de Edo, que había sido elegida como capital del shogunato Tokugawa.

La ciudad de Edo y el Monte Fuji

Cuando la capital de Japón se encontraba en Nara o en Kioto, aunque el nombre del Fuji fuera conocido, se trataba de un lugar que la mayoría de las personas no habían visto nunca en primera persona, que tenía una existencia muy alejada de su mundo. Sin embargo, para los residentes de Edo no era así; el monte Fuji estaba siempre presente.

En el Tokio actual, cuando hace buen tiempo, a veces puede verse la silueta del Fuji entre los rascacielos. Pero a diferencia de Tokio, para los habitantes de la antigua Edo era una presencia cercana y grande. Si los autores de ukiyo-e lo retrataban de manera desmesuradamente grande, eso se debía a que los habitantes de Edo lo percibían así psicológicamente.

A mediados del siglo XV, cuando la ciudad no era más que un remanso en el río, el señor feudal Ōta Dōkan construyó el castillo de Edo. Dōkan era un hombre de gustos refinados, y disfrutaba mirando el pico sagrado del monte Fuji desde su sala de estar, una vista que ensalzó así en un poema: “Mi refugio se encuentra en un bosquecillo de pinos junto al mar / Y el altivo pico del Fuji se alza sobre su tejado.” Para Dōkan, un general del periodo Sengoku (periodo de los estados en guerra, siglos XV-XVI d.C.), el monte Fuji era parte de su paisaje cotidiano.

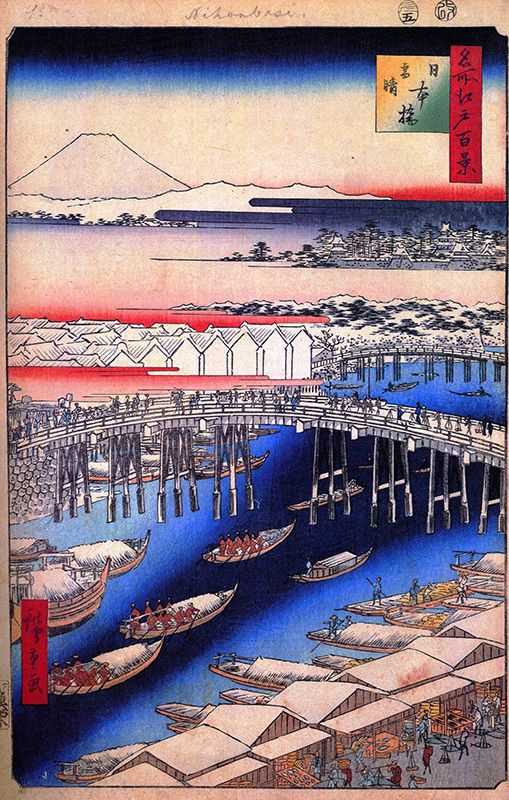

Hiroshige, Nihonbashi tras la nieve, de Cien vistas de Edo

Hiroshige, Nihonbashi tras la nieve, de Cien vistas de Edo

Para los residentes de Edo también era así. De los 120 grabados que se vendían con el título de las Cien vistas de Edo de Hiroshige (incluyendo la cubierta y un grabado añadido por otro artista tras la muerte de Hiroshige) 19 muestran el monte Fuji claramente, entre ellos el primer grabado: Nihonbashi yukibare (Nihonbashi tras la nieve). En él aparece un resplandeciente Fuji como fondo de una escena del puente de Nihonbashi cubierto de nieve recién caída. Nihonbashi, en el centro del shitamachi (los barrios populares de Edo, donde se concentraban la actividad y las residencias de las clases medias), mostraba una fantástica vista del monte Fuji, y para los habitantes de Edo el “primer avistamiento de Fuji” desde el puente de Nihonbashi, los primeros tres días de cada año, era uno de los puntos álgidos del calendario.

Otra imagen representativa del Fuji en las Cien vistas de Edo es la que se ve en el grabado Suruga-chō. Usando una perspectiva de estilo occidental para crear profundidad, Hiroshige hace que la calle y sus comercios converjan en un punto central que se desvanece, y muestra el Fuji alzándose directamente sobre ese punto, majestuoso, como un gran paraguas que cubriera la calle. Esta vista no era fortuita: muchas de las calles de Edo, incluida ésta (que recibe su nombre de la provincia de Suruga, la actual prefectura de Shizuoka, donde está el Fuji), se diseñaron para que apuntaran directamente hacia el monte. Muchas de las calles y barrios de Edo recibieron nombres que aludían al monte Fuji, otra muestra de la familiaridad con la que los ciudadanos trataban a la montaña. Algunos de esos nombres, como Suruga-dai o Fujimi-chō, siguen en uso aún hoy.

Hiroshige, Suruga-chō, de Cien vistas de Edo

Hiroshige, Suruga-chō, de Cien vistas de Edo

De hecho, el monte Fuji tuvo un rol importante en el diseño de la nueva ciudad de Edo que emergió a partir del establecimiento del shogunato Tokugawa, en 1603. Ya desde los tiempos de las antiguas capitales de Japón, Heijōkyō (Nara) y Heiankyō (Kioto), las ciudades japonesas diferían de las ciudades típicas chinas u occidentales en que no tenían murallas que las delimitaran con claridad. Tampoco tenían monumentos impactantes, tales como los arcos del triunfo y columnas de Occidente, que sirvieran como puntos de referencia. En las ciudades japonesas esa función de referencia no correspondía a estructuras artificiales, sino a las montañas visibles de la zona (Higashiyama en Kioto, por ejemplo). En el caso de Edo había dos puntos de referencia: el monte Tsukuba al norte y el Fuji al oeste. Edo se planificó según los principios geománticos del feng shui, que exigían un camino que condujera al oeste: el Tōkaidō, que comenzaba en Nihonbashi, y cuyo punto de referencia desde Edo era el Fuji. En Sayaate, obra popular de kabuki, hay una línea de diálogo entre dos galanes que compiten citando el Fuji al oeste y el Tsukuba al norte; del mismo modo, los habitantes de Edo miraban cada amanecer y atardecer la figura del Fuji, con orgullo y respeto.

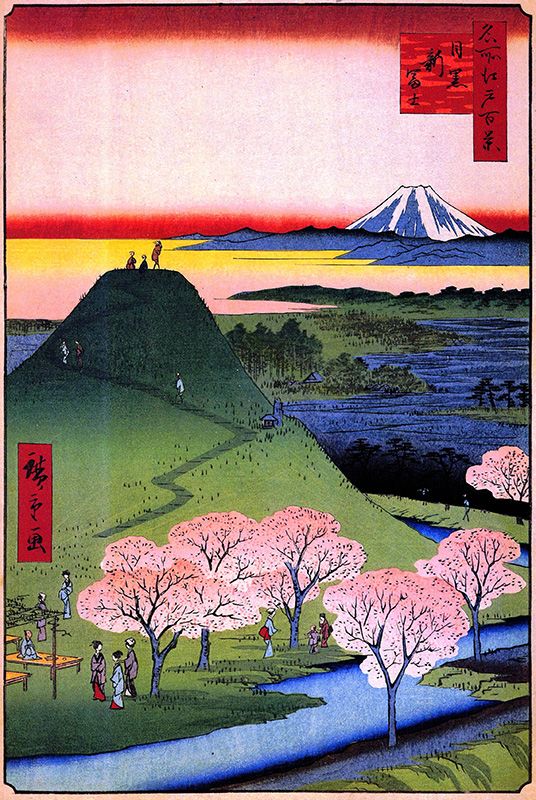

Tal era el afecto y la reverencia con las que los habitantes de Edo miraban al monte Fuji que llegaron a construir una serie de réplicas en miniatura (las llamadas fujizuka) dentro de la ciudad. A medida que el culto al Fuji se extendía durante el periodo Edo se puso de moda subir a la montaña de un modo u otro. Los fujizuka eran algo que se ofrecía a aquellos que no podían subir al monte de verdad. Aunque es diminuto, comparado con su referente, el fujizuka que Hiroshige representó en su Meguro shin-Fuji (Nuevo Fuji de Meguro), de las Cien vistas de Edo, mide 15 metros y tiene todos los detalles, incluido el pórtico torii (símbolo de acceso a los santuarios sintoístas) al pie de la montaña, y en la cima, una miniatura del refugio del santuario sintoísta Sengen, donde se adora el Fuji como divinidad, e incluso un sendero por el que los visitantes pueden subir. Meguro tenía otra miniatura más antigua del Fuji, El Fuji original de Meguro, que también aparece en las Cien vistas de Edo, y según los registros ambas fujizuka atraían a muchos turistas. Además de estos, en total había siete miniaturas en Edo, algunas de las cuales siguen en pie hoy en día. Es evidente que el monte Fuji era una parte integral de la vida en Edo.

Hiroshige, Nuevo Fuji de Meguro, de Cien vistas de Edo

Hiroshige, Nuevo Fuji de Meguro, de Cien vistas de Edo

Hiroshige, El Fuji original de Meguro, de Cien vistas de Edo

Hiroshige, El Fuji original de Meguro, de Cien vistas de Edo

La montaña sagrada

El primer fujizuka lo construyeron miembros de uno de los grupos llamados fuji-kō, dedicado a subir al monte Fuji como ejercicio religioso. El fuji-kō reservaba fondos a partir de las aportaciones de sus miembros con los que patrocinar sus peregrinajes anuales, en los que participaban entre un tercio y un quinto de los miembros, de modo que al cabo de un periodo de entre tres y cinco años todos los miembros hubieran ascendido al menos una vez. Ya que estas excursiones eran fundamentalmente religiosas, los participantes visitaban el santuario principal de Sengen, al pie de la montaña, y realizaban abluciones. Luego subían la montaña vestidos con ropa de ascetas y veneraban el santuario de la cima. Después el grupo descendía de la montaña por otra ruta diferente hasta uno de los pueblos que había al pie, y allí comían, bebían y se divertían. Esos grupos contaban con 20 o 30 peregrinos, un guía profesional y un itinerario fijo que incluía el alojamiento; eran lo más parecido a los tours actuales, en el periodo Edo.

Hokusai, Grupo de montañeros, de las Treinta y seis vistas del monte Fuji

Hokusai, Grupo de montañeros, de las Treinta y seis vistas del monte Fuji

El fuji-kō también hacía rituales y oraciones para los enfermos, y vendía amuletos para evitar las desgracias, con lo que se hizo muy popular. De hecho, a pesar de las continuas prohibiciones del shogunato, que temía la propagación de las religiones populares, siguieron proliferando, y llegaron en un punto a contar con 808 grupos sólo en Edo, según los registros del momento. Para los ciudadanos de Edo el Fuji no sólo era el punto de referencia más normal de su paisaje, sino uno de los objetos de adoración más familiares.

Desde antaño los japoneses han considerado las montañas con gran veneración, tanto cuando las adoraban como kami (dioses), como cuando las usaban como lugares en los que realizar las prácticas austeras de Shugendō, una secta que se basa en el ascetismo de la montaña. El monte Fuji, en concreto, se ha venerado como montaña sagrada desde tiempos inmemoriales.

Existe razón para creer que una ruina del periodo Jōmon (alrededor del año 13000 – siglo III a.C.), en la actual ciudad de Fujinomiya, en la prefectura de Shizuoka, una localidad con una excelente vista del monte Fuji, funcionaba como santuario donde los primeros japoneses adoraban la montaña. Y entre los chōka del Man’yōshū hay uno de Takahashi no Mushimaro en el que el poeta sugiere que la montaña es “el dios guardián de Yamato, la tierra del sol naciente”; es decir, la montaña del dios que protege a Japón.

Además, en el Nihon ryōiki (una recopilación de cuentos religiosos del siglo IX) se dice que En no Gyōja, el fundador de Shugendō, subía al monte Fuji cada noche cuando estaba desterrado de Izu. Como la leyenda mencionada más arriba sobre el príncipe Shōtoku, que subió al Fuji a caballo, este tipo de historias demuestran el carácter místico que el Fuji tenía para los japoneses.

En el Fujisan-ki (Diario del monte Fuji), del siglo IX, Miyako no Yoshika declara que el Fuji es donde los seres sobrenaturales se reúnen para divertirse, y también que durante un festival del undécimo mes del año 875 se vio a dos bellas mujeres bailando sobre la cima, vestidas de blanco. En esa época se había extendido la creencia popular de que el Fuji era el lugar de residencia de Asama, la diosa de los volcanes, y se había construido un santuario al pie del monte para honrarla. Aunque es un volcán inactivo en la actualidad, el monte Fuji ha entrado en erupción varias veces en la historia, y la visión de la montaña escupiendo humo negro e incluso gojinka (fuego divino) al cielo probablemente intensificó la idea de que contenía un poder inconmensurable.

En el Taketori monogatari (El cuento del cortador de bambúes), considerado la obra de ficción más antigua de Japón, se tratan ciertos aspectos del Fuji cerca del desenlace, donde se intenta explicar el origen del nombre de la montaña. Después del retorno de la princesa Kaguya, la heroína, a la luna, el emperador decreta que el elixir de la inmortalidad que ella ha dejado se queme sobre la cima de la montaña más cercana al cielo. Por esta razón siempre se ve humo negro alzándose desde el monte, cuyo nombre deriva de la palabra fushi (inmortalidad). Sea correcta esta etimología o no, la historia refleja el asombro que sentían cuantos veían la montaña expulsando humo y fuego. El Sarashina nikki, las memorias de una dama de compañía del siglo XI, ofrece una descripción seca pero adecuada de esa vista inolvidable: “La montaña apenas parece pertenecer a este mundo... El humo se alza desde la cima plana, y de noche se ve cómo arde el fuego.”

Seres celestiales escoltan a la princesa Kaguya de vuelta a la luna; de un biombo pintado con motivos del Taketori monogatari (Biblioteca de la Universidad Rikkyō)

Seres celestiales escoltan a la princesa Kaguya de vuelta a la luna; de un biombo pintado con motivos del Taketori monogatari (Biblioteca de la Universidad Rikkyō)

Estos fuegos se usaron como motivo artístico en el diseño de un jinbaori (un abrigo de campaña, que se llevaba sobre la armadura) de lana, que se dice era el favorito de Toyotomi Hideyoshi (1536-1598), otro general del periodo Sengoku. La imagen del monte Fuji cubre la espalda; el “fuego divino” brota de la montaña, mientras que un motivo de grandes gotas de agua redondas adorna la parte inferior. Es una composición magistral de dos divinidades: fuego y agua, y un diseño textil atrevido y efectivo. El motivo del Fuji se usaba a menudo para decorar equipo militar, sobre todo cascos, armaduras, sillas de montar, guardas de espada y cuchillos. Una de las razones por las que los guerreros lo preferían es la creencia de que el Fuji estaba relacionado con la inmortalidad.

Jinbaori con el diseño del monte Fuji en fondo amarillo y negro de lana (Museo del Castillo de Osaka, prohibida la reproducción)

Jinbaori con el diseño del monte Fuji en fondo amarillo y negro de lana (Museo del Castillo de Osaka, prohibida la reproducción)

El Fuji era de hecho el centro de muchas creencias religiosas. Durante el periodo medieval, en una época en la que se desarrollaba un sincretismo entre el sintoísmo y el budismo, se construyó un templo budista en la cima del monte Fuji, y de allí surgió una secta que predicaba que la Tierra Pura del Buda Amitabha se encontraba en la cima del Fuji. Nos han quedado una serie de mandalas del Fuji de esa época, una de las cuales muestra la tríada Amitabha (Amitabha acompañado de los bodhisattvas Kannon y Seishi) sobreimpuesta en la cima, y otra con las palabras del nenbutsu. Sin embargo, a principios del periodo Edo el Fuji pasó a asociarse sobre todo con la diosa Konohana no Sakuya Hime, que aparece en el Kojiki (el primer relato de la creación e historia antigua de Japón, del siglo VIII), e incluso hoy día sigue siendo la deidad principal de la montaña.

En cuanto a las creencias populares, el Fuji es símbolo imperecedero de buena suerte. Incluso ahora hay muchos japoneses que creen que el primer sueño del año es profético sobre el año entrante, y el sueño más afortunado que se puede tener es sobre el Fuji.

De este modo, las creencias en torno al monte Fuji cubren aspectos del sintoísmo, el budismo el taoísmo (Shugendō) y las creencias populares. A través de todos ellos, el Fuji está indisolublemente unido a los corazones de los japoneses.

El Fuji y los viajes

Aunque los peregrinajes del fuji-kō eran religiosos por naturaleza, también eran una forma de turismo: una oportunidad para que la gente de Edo viera paisajes a los que no estaban acostumbrados, visitara pueblos nuevos, experimentara costumbres y eventos diferentes y se alejara del mundanal ruido. Lo mismo ocurría con los peregrinajes a Ise y al monte Kotohira, en Shikoku, ambos famosos por sus santuarios. Basándose en los documentos de la época, que incluyen informes que el magistrado de Yamada, Ise, envió al shogunato a principios del siglo XVIII, los historiadores calculan que entre 500.000 y 600.000 personas visitaban el santuario de Ise cada año. En años en que se celebraba alguna ceremonia especial, el número se multiplicaba varias veces, con gente que acudía desde todas partes de Japón. No sólo los alrededores de Ise, sino también los pueblos de posta junto a la ruta se llenaban de alojamientos, centros de información y tiendas de recuerdos; además de visitar el santuario (el motivo principal para ir a Ise, por supuesto) los peregrinos también disfrutaban de pasar por diferentes lugares. Gente de todo tipo podía ir a Ise fácilmente y con seguridad, y los registros indican que entre los peregrinos había muchas mujeres y niños.

No sólo las peregrinaciones a Ise, sino los viajes en general estaban de moda durante el periodo Edo. Esto, obviamente, no era nada nuevo para los japoneses, como lo muestran los famosos diarios Tosa nikki (El diario Tosa, 935), de Ki no Tsurayuki, y Izayoi nikki (El diario de la decimosexta luna, ca. 1280), de Abutsu Ni. Pero el periodo Edo fue testigo de un incremento sin precedentes en el volumen de viajeros, por varias razones. El sistema sankin kōtai instituido por el shogunato requería que los señores feudales y sus lugartenientes viajaran entre Edo y sus dominios cada año, y el rápido crecimiento del comercio exigía el transporte de bienes. Mientras tanto, al abrigo de la paz que el shogunato Tokugawa había logrado, la gente sintió curiosidad de ver lugares famosos en otras partes del país, y comenzaron a considerar los viajes como una forma deseable de recreación. Como respuesta a esta tendencia se abrieron nuevas carreteras y aparecieron posadas a lo largo de ellas, a la vez que el desarrollo de un sistema postal proporcionó una red de comunicaciones a nivel nacional. Todos estos factores combinados produjeron una explosión en el número de personas que transitaban por las carreteras del país. Y la más frecuentada de todas era la que unía Edo, la capital del este en rápido desarrollo, con Kioto y Osaka en el oeste: el Tōkaidō. El atractivo de viajar por el Tōkaidō, y la imagen colectiva que los japoneses tenían sobre ese camino, los sugiere la venta explosiva de la novela picaresca de viajes Tōkaidōchū hizakurige (1802), de Jippensha Ikku, y la tremenda popularidad de las Cincuenta y tres estaciones del Tōkaidō, de Hiroshige, de las cuales se publicaron tres versiones diferentes.

Hiroshige, Hara, el Fuji por la mañana, de las Cincuenta y tres estaciones del Tōkaidō

Hiroshige, Hara, el Fuji por la mañana, de las Cincuenta y tres estaciones del Tōkaidō

Al viajar por el Tōkaidō se puede disfrutar de la vista del monte Fuji desde diversas localidades en el camino, si el clima lo permite, algo que los viajeros esperaban con ansia. El Fuji, en todo su esplendor, figura de manera prominente en muchos mapas ilustrados y guías producidos durante el periodo Edo. La belleza de la montaña se describe a menudo en numerosos diarios de viaje que nos quedan de esa época, y entre poetas y pintores era común usar como tema una visión del Fuji para sus cuadros y poemas.

Por ejemplo, el famoso poeta de haikus Bashō, un viajero entusiasta, en su Nozarashi kikō (1685) escribió el siguiente poema tras cruzar la barrera de Hakone bajo la lluvia y descubrir el Fuji escondido entre las nubes:

Niebla y lluvia;

No ver hoy el Fuji

Ha sido interesante.

Se podría decir que el Fuji está impreso de tal manera en el corazón del poeta que se le aparece incluso cuando no se puede ver. Y en el siglo XVIII el pintor y poeta Buson, recordando un viaje a Edo, escribió el siguiente haiku, con imágenes tan vívidas como las de cualquier cuadro:

El Fuji solo

No queda cubierto

Por las hojas nuevas.

Junto con las descripciones de viajeros comunes, estas obras de literatura y pintura desempeñaron una importante función al extender la imagen del Fuji y grabarla en la conciencia colectiva de la nación. La posición prominente que la montaña ocupaba como objeto de admiración universal queda clara por la costumbre, que comenzó con el periodo Edo, de apodar a los montes locales “Fuji”, prefijando el nombre de la región. Dos ejemplos son el monte Iwaki, en la prefectura de Aomori (Tsugaru Fuji), y el monte Kaimondake, en la prefectura de Kagoshima (Satsuma Fuji). En tiempos recientes estos “Fujis locales” han proliferado, y en la actualidad existen unos 350 en todo el país. El hecho de que la gente apodara a los montes locales “Fuji” muestra con elocuencia el lugar único que el monte Fuji ocupa en los corazones de los japoneses.

Publicado inicialmente en JAPAN ECHO Vol. 30, No. 1 (febrero de 2003) como "Mount Fuji in Edo Arts and Minds" (El Monte Fuji en las artes y las mentes de Edo) en inglés, y traducido al español de su versión original en japonés.

Kioto arte biombo Osaka Año nuevo Shizuoka Kanagawa torii kabuki Fuji Tokio haiku Edo museo shitamachi Nara ceramicas Tokaido ise santuario sintoismo Takashina Shuji Hokusai ukiyo-e Nihonbashi Tsukuba Basho budismo Toyotomi Hideyoshi