L’avenir des universités japonaises en question

L’enfer des examens et la crise de l’enseignement de l’histoire au Japon

Politique Société- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

La tendance à considérer les examens d’entrée aux écoles les plus prestigieuses comme un critère d’évaluation des aptitudes et de la valeur des individus est une caractéristique qu’on retrouve dans l’enseignement de beaucoup de pays d’Asie de l’Est. Étant donné que les perspectives d’avenir des candidats, en termes d’études comme de réussite économique et sociale, dépendent du résultat obtenu à ces examens, le système éducationnel conçoit les programmes et l’enseignement en fonction de ces derniers, si bien qu’il a tendance (tout comme les examens eux-mêmes) à mettre l’accent sur la mémorisation plutôt que sur le développent de l’aptitude à penser. Cette tendance a pour corollaire l’idée très répandue que c’est à l’État qu’il appartient de décider ce qui doit être mémorisé.

En ce domaine, le Japon ne fait pas exception. Ce qui lui appartient en propre en ce qui concerne l’évolution des examens d’entrée et des programmes scolaires – notamment depuis la Seconde Guerre mondiale –, c’est la fixation étroite sur les noms, les dates, les faits et les chiffres plutôt que sur la communication verbale de concepts. Si l’on fait abstraction d’un petit nombre d’établissements d’élite, les établissements du second degré comme les universités veillent attentivement à ce que les examens soient exempts de toute question exigeant des candidats une réponse écrite, voire de toute obligation de lire un passage d’une longueur conséquente. Cette négligence de l’écrit serait impensable dans des pays comme la Chine, la Corée et le Vietnam, qui ont hérité des classiques confucéens une longue tradition d’examens écrits pour l’accès à la fonction publique.

La production en série de citoyens éduqués

Qu’est-ce qui a poussé le Japon à prendre cette direction ? Le nombre sans précédent de jeunes candidats à l’entrée dans l’enseignement secondaire et universitaire dans les années qui ont suivi la guerre y a très certainement contribué. Les examens demandant des réponses courtes à choix multiples, faciles à noter (préfigurant les fiches d’examen pré-imprimées d’aujourd’hui avec leurs cases à cocher) répondaient au besoin d’un État développementaliste soucieux de former en série et au moindre coût des citoyens éduqués.

Ceci dit, l’adoption des examens standardisés à réponses courtes et à choix multiples est un phénomène qu’on observe dans d’autres parties du monde. Mais en Chine, en Corée du Sud et au Vietnam – sans parler des États-Unis et d’autres pays occidentaux –, l’enseignement continue d’accorder de l’importance à des outils de communication comme l’exposé écrit et le débat. Pourquoi cette forme d’enseignement a-t-elle pratiquement disparu des salles de classe japonaises ? L’un des facteurs qui ont joué un rôle déterminant à cet égard réside dans l’attachement particulier du Japon à l’égalitarisme, à l’équité et à la neutralité politique. Nombre d’éducateurs japonais avaient le sentiment qu’il était impossible de garantir une notation équitable des dissertations. Beaucoup pensaient aussi que les dissertations et les interrogations orales conféraient un avantage indu aux enfants issus de familles économiquement et culturellement privilégiées. Les explications de textes et les questions-tests passaient pour particulièrement problématiques dans le domaine de l’histoire, où les préjugés politiques pouvaient avoir une influence sur la notation.

Dans une perspective plus large, on peut voir un lien entre ce recours aux réponses courtes et à choix multiples et la société dont il est issu, menée par des guerriers, des marchands et des cultivateurs à la tête dure, qui n’avaient guère le temps à consacrer à l’étude des classiques – contrairement à la classe des nobles et des érudits sur laquelle reposait le modèle axé sur la fonction publique en vigueur en Chine et ailleurs en Asie de l’Est.

Comment on forge une nation de citoyens qui détestent l’histoire

À partir des années 1960, à mesure de la diffusion des fruits de la croissance économique rapide au sein de la société japonaise, l’enseignement secondaire s’est généralisé et le pourcentage des titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires entrant dans l’enseignement supérieur a enregistré une hausse spectaculaire. Grâce à l’approche de l’enseignement et des examens décrite ci-dessus, les écoles sont parvenues à transmettre un bagage de connaissances théoriques relativement fixe, solide et dense, non seulement à l’élite sociale, mais aussi à la majorité de la population. C’est dans ce contexte que les programmes d’histoire japonaise comme mondiale ont acquis une certaine consistance. Le Japon se situe en effet au premier rang des nations du monde par le niveau élevé de sa recherche historique, remarquable à au moins deux égards : la méticulosité de l’archivistique et, grâce notamment au développement économique, l’extension de la portée géographique à toutes les régions du monde. Cette expertise a grandement contribué à l’ampleur et à la profondeur, malheureusement insuffisamment reconnues, du programme d’histoire japonais.

Toutefois, du fait de l’importance accordée aux événements, aux noms et aux dates, les pressions exercées sur les étudiants japonais pour les inciter à mémoriser de plus en plus de détails ont augmenté vers la fin du XXe siècle, à mesure que la compétition pour l’accès aux meilleurs établissements secondaires et universitaires se renforçait. L’histoire, dans ce qu’elle a d’essentiel, s’est trouvée submergée sous un déluge de faits et de chiffres, tandis que la marginalisation de l’enseignement de la compréhension des textes, de l’écriture et du débat allait en s’aggravant.

L’enseignement de l’histoire a été victime de problèmes qui lui étaient endémiques. En ce qui concerne les thèmes, le schéma n’a pratiquement pas varié : approche plus ou moins isolée de l’histoire japonaise, avec une grande attention aux attributs qui distinguent le Japon du reste du monde – quasiment comme si cette nation avait poussé dans le vide – et maintien de l’appréhension de l’histoire mondiale en vigueur au XIXe siècle, avec sa fixation sur l’eurocentrisme. Plutôt que de revenir sur ces principes sous-jacents, les concepteurs des programmes se sont contentés d’y introduire de plus en plus de noms, de dates et d’événements, sans le moindre souci de pertinence et de cohérence. Il n’est guère étonnant que l’histoire soit devenue un sujet de dégoût pour les jeunes à mesure que gonflait le volume des informations contenues dans les manuels de l’enseignement secondaire – surabondance qui était elle-même le reflet des exigences posées par les examens d’entrée à l’université.

Le problème a pris une dimension particulièrement exacerbée dans le domaine de l’histoire mondiale, un sujet proposé en option dans nombre d’examens d’admission aux universités. Quand le besoin d’information sur des régions du monde autres que l’Europe et les États-Unis est devenu évident, les programmes ont intégré d’avantage de faits aléatoires sur le Moyen Orient, l’Asie du Sud-Est et l’Afrique, sans jamais compenser cette surcharge par une réduction proportionnelle des connaissances requises en histoire de l’Occident.

Ces morceaux fragmentés d’information à propos d’autres régions n’ont pratiquement rien apporté aux étudiants en termes de compréhension. Au lieu de cela, l’accroissement du fardeau de la mémorisation a aggravé la difficulté du passage des examens où figure l’histoire mondiale. Et ceux qui n’ont pas l’intention de choisir cette option sont moins enclins à s’appliquer à son étude. Tel est le paradoxe de l’enseignement japonais de l’histoire mondiale et du poids qu’il accorde aux faits, avec pour conséquence que la compréhension de cette discipline a décliné chez les élèves des établissements du second degré, alors même que les programmes ne cessaient de gonfler.

Faute d’intérêt pour des pays autres que le leur, une grande majorité des étudiants qui préparent une licence d’histoire choisissent l’histoire japonaise. Ceux qui ont des goûts plus cosmopolites choisissent l’Occident, pour son image « progressiste » et « chic ». L’histoire de l’Asie reste profondément impopulaire parmi les étudiants japonais, qui considèrent toujours les pays de cette région comme arriérés et hostiles au Japon – brefs des sujets d’étude plutôt déplaisants. Ces penchants qui existaient déjà avant la Seconde Guerre mondiale sont aujourd’hui loin d’être corrigés, voire aggravés.

La stérilité de l’apprentissage purement livresque

Est-ce la bonne façon de former des jeunes gens ouverts sur le monde, capables d’exercer leur compréhension, de discuter et d’agir sur les questions complexes qui se posent au Japon et ailleurs, et de maîtriser les informations indispensables pour faire des choix démocratiques après avoir pesé les mérites de diverses propositions politiques et promesses de campagne ? Est-ce ainsi que nous entendons former des dirigeants et des citoyens capables de réduire les tensions entre le Japon et ses voisins en s’appuyant sur une compréhension profonde des différences et des similitudes existant entre divers peuples et pays de l’Asie de l’Est ?

L’Université d’Osaka, où j’enseigne, se distingue par la place qu’elle fait à l’écrit en histoire dans ses examens d’entrée. Les dissertations constituent la majorité des épreuves en histoire mondiale et la totalité en histoire du Japon. Ce qui frappe le plus à la lecture des dissertations rédigées par les candidats – mis à part le niveau épouvantable de leur maîtrise de l’écriture –, c’est leur inaptitude à exprimer les connaissances qu’ils ont accumulées. Lorsqu’on leur demande, par exemple, pourquoi l’Asie du Sud-Est avait supplanté la Chine dans les échanges effectués par les « vaisseaux au sceau rouge » du début de l’époque d’Edo, seul un petit nombre d’entre eux se souviennent que les relations officielles entre le Japon et la Chine avaient été suspendues à la suite de l’invasion de la Corée par Toyotomi Hideyoshi, un fait que tous les élèves du premier cycle de l’enseignement secondaires ont appris. Placés devant un graphique indiquant une augmentation spectaculaire du produit intérieur brut de la Chine au XVIIIe siècle, ils imputent ce phénomène à une hausse subite de la productivité, oubliant qu’une augmentation rapide de la population peut avoir le même effet.

Formés exclusivement à ingurgiter et régurgiter des kyrielles de noms, de dates et d’événements, les candidats à l’entrée dans les universités les plus sélectives du Japon n’ont jamais eu l’occasion d’apprendre à tisser des comparaisons et des liens éclairants, ni même à s’interroger sur la signification et la portée de concepts comme le PIB, et encore moins à exprimer par écrit des idées de ce genre. Il faut déployer une prodigieuse quantité d’énergie pour les amener à un niveau où ils soient capables d’identifier les grands points d’une discussion et de les expliquer logiquement. Or comment pourrait on formuler des opinions cohérentes et en débattre avec autrui si l’on est incapable de résumer et d’expliquer ses propres connaissances ?

Lorsque vient l’heure de se lancer dans des études spécialisées, ces étudiants n’ont pas la moindre idée sur la façon de choisir un sujet de recherche et de l’aborder méthodiquement. Ce n’est pas une mince affaire que de leur apprendre comment se poser une question sensée et faire un plan pour y répondre, plutôt que de se contenter de déclarer « je veux faire de la recherche sur X parce que j’aime X », ou « je vais écrire une thèse sur Y parce que c’est un sujet que personne n’a traité ».

Serait-ce que nous avons tout simplement tiré un trait sur l’histoire, considérée comme une matière qui n’a plus rien à voir avec nos préoccupations actuelles, et laissé à d’autres disciplines le soin de développer une compréhension et des compétences d’envergure internationale ? La fausseté d’un tel raisonnement est évidente aux yeux de toute personne dotée d’un minimum de compréhension des relations internationales en Asie de l’Est, où l’histoire est une source de conflits beaucoup plus fréquente que, par exemple, les différences religieuses. L’histoire permet aussi d’identifier les grandes caractéristiques communes à l’ensemble de la région, et notamment la tendance à accorder une place démesurée à la croissance économique ou le nombre inhabituel de révolutions communistes accomplies en dehors de l’orbite soviétique. La recherche est désormais ouverte sur ces thèmes et bien des élèves du secondaire pourraient y avoir accès et y trouver une stimulation intellectuelle. Pourquoi ne pas mettre au rebut certains éléments dépassés du programme de l’enseignement secondaire pour y substituer des sujets de ce genre ?

Les universités et l’échec de la réforme de l’enseignement

Les différentes réformes de l’enseignement des années 1990, regroupées sous le nom yutori kyôiku (enseignement qui laisse aux enfants de la place pour progresser), ont été conçues en grande partie pour alléger le fardeau de l’apprentissage par cœur imposé aux élèves de l’enseignement primaire et secondaire et ouvrir de l’espace pour la créativité et la pensée indépendante. Malheureusement, la majorité de ces réformes ont été abandonnées avant de pouvoir porter leurs fruits, victimes d’une vague de critiques leur reprochant de provoquer un déclin de la réussite scolaire. L’échec de ce programme tient à une pluralité de facteurs étroitement connectés, mais l’un des principaux, me semble-t-il, réside dans le manque de coopération des universités, autrement dit, leur incapacité à comprendre les réformes et à s’y adapter.

Lorsqu’on leur demande les raisons de leur persistance à formuler des questions aux examens d’entrée conçues pour mesurer l’aptitude des candidats à mémoriser des quantités incommensurables de noms et de dates, les universitaires ont deux excuses toutes prêtes. En premier, ils invoquent l’obligation de noter un grand nombre d’examens dans un laps de temps réduit. En second, celle de donner satisfaction aux établissements du second degré et à l’industrie de la préparation aux examens, qui réclament des épreuves conformes à leurs programmes et à leurs méthodes d’enseignement. On est certes en droit de prêter une oreille sympathique au premier argument : grâce à la mesquinerie du budget de l’enseignement au Japon (le plus faible de tous les pays industriels), les professeurs des écoles et des universités de ce pays sont en effet tellement submergés de travail qu’ils ont à peine le temps de penser. Mais en ce qui concerne le second, les universités doivent reconnaître leur échec, tant en termes de mise à jour des examens d’entrée que de réforme des programmes d’enseignement général ou de formation d’éducateurs capables d’enseigner quoi que ce soit d’autre que l’apprentissage par cœur.

Bien sûr, les professeurs d’université sont eux-mêmes des produits types du système japonais des examens d’entrée. En ce sens, il n’est guère étonnant qu’ils aient persisté à poser des questions visant à mesurer l’aptitude des candidats à mémoriser d’énormes quantités de balivernes, plutôt que de prendre un peu de recul pour voir le paysage dans son ensemble et s’interroger sur l’essentiel des connaissances qu’un expert en tel ou tel domaine a besoin de maîtriser et de comprendre. L’ironie de la situation, c’est que, en dehors des milieux universitaires, les adultes japonais sont de plus en plus nombreux – n’ayant rien trouvé de sensé, d’intéressant ou de pertinent dans l’étude de l’histoire, de la littérature ou de la philosophie – à remettre en cause la raison d’être même des facultés de sciences humaines ou sociales. En un sens, l’enseignement supérieur a produit lui-même la crise dont il est victime.

Dans les établissements du second degré comme dans les universités, il ne manque pas d’éducateurs pour reconnaître qu’il est urgent de changer nos façons d’enseigner l’histoire et les matières connexes. En 2011, le Conseil japonais pour la science a publié des propositions de réforme du programme d’histoire et de géographie pour l’enseignement secondaire. À l’été 2015, un groupe de professeurs des établissements du secondaire et des universités a fondé une organisation d’envergure nationale – le Partenariat école secondaire-université pour l’étude de l’enseignement de l’histoire – dédiée à la compilation de recommandations en vue d’une réforme intégrale de l’enseignement de l’histoire, y compris le contenu des examens d’entrée à l’université et le programme d’enseignement général des premières années du supérieur.

À l’Université d’Osaka, il y a maintenant une dizaine d’années que nous menons des recherches sur les questions liées à l’enseignement de l’histoire, en collaboration avec des professeurs du secondaire et du supérieur travaillant sur l’ensemble du territoire, et nous avons mis en œuvre nos propres réformes internes, incluant notamment la création de cours magistraux destinés aux étudiants en licence n’ayant jamais bénéficié d’un enseignement systématique de l’histoire mondiale. Ce travail a débouché, entre autres résultats, sur la rédaction du manuel Shimin no tame no sekaishi (Une histoire mondiale pour les citoyens), publié en 2014 par les Presses universitaires d’Osaka.

Nous devons maintenant agir sans tarder pour tisser des liens entre toutes ces initiatives et inscrire concrètement nos découvertes dans la pratique en salle de classe. Le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie a annoncé une nouvelle politique visant à promouvoir un mode autonome d’« apprentissage actif » dans l’enseignement primaire et secondaire, en lieu et place de l’information donnée à la cuillère qui prévaut actuellement ; il a également appelé à la mise en place de nouveaux examens d’entrée à l’université prenant en compte cette mutation. Mais, à moins d’accélérer le rythme du changement, en obtenant des universités qu’elles jouent un rôle dynamique, des objectifs aussi nobles que ceux du yutori kyôiku sont voués à en rester au stade des promesses non tenues.

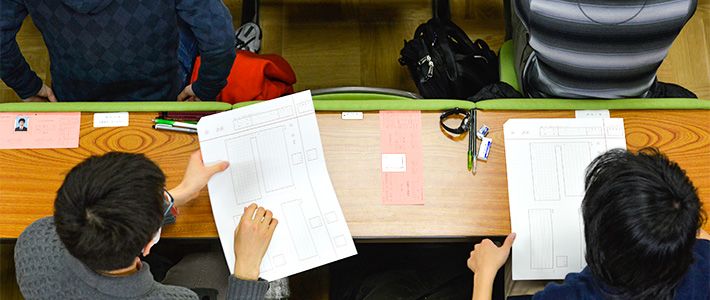

(D’après un texte original en japonais du 20 janvier 2016. Photo de titre : un examen d’entré à l’Université de Tokyo. 25 février 2015, à Tokyo. Jiji Press)▼A lire aussi

Promouvoir le Baccalauréat international au Japon Promouvoir le Baccalauréat international au Japon |  L’examen d’entrée à l’université japonaise L’examen d’entrée à l’université japonaise |  Retour sur le débat autour de l’éducation « yutori » Retour sur le débat autour de l’éducation « yutori » |

Asie éducation recherche histoire étudiant université étude jeune examen