Alerte sur les « Underclass », la nouvelle classe sociale inférieure se répand au Japon

Société Économie Travail- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

D’une « société concentrée dans la classe moyenne » à une « société polarisée »

Entre les années 1970 et 1980, on disait que le Japon était une société où la classe moyenne comptait cent millions de personnes (la population japonaise était d’environ cent millions à cette époque). Selon les statistiques de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), les inégalités de classe y étaient alors les plus faibles, au même niveau que les pays du nord de l’Europe.

Dans les enquêtes menées par le gouvernement, environ 90 % des personnes interrogées répondaient que leur niveau de vie était « moyen ». Mais les statistiques de l’époque ne sauraient être qualifiées de précises, car dans ce mot de « moyen » se retrouvait trois sous-classes, à savoir la « moyenne haute », la « moyenne intermédiaire », et la « moyenne basse ». Autant dire que ces chiffres étaient approximatifs. Néanmoins, grâce à la période de croissance économique rapide qui a duré 15 ans à partir de la fin des années 1950, la majorité des Japonais qui avaient vu leur niveau de vie progresser significativement croyaient au mythe d’une classe moyenne de cent millions de personnes.

Mais les inégalités économiques du Japon se sont ensuite rapidement creusées, comme le montre le coefficient de Gini, qui se rapproche de 1 lorsque l’écart s’agrandit. En 1980, il était à son plus bas, 0,349, pour passer à 0,498 en 2001, puis à 0,559 en 2016. Les écarts par profession, par taille de société, et par secteur d’activités se sont tous élargis. Le taux de pauvreté au Japon est le deuxième plus élevé des pays du G7.

Le Japon a ainsi fini par être qualifié de « société polarisée » (kakusa shakai), et ses habitants, désormais, s’en rendent compte.

Entre la classe dirigeante et la classe ouvrière, il existe deux autres classes intermédiaires

Dans sa progression continue vers une polarisation, le Japon a renforcé son statut d’énorme société de classes, celles-ci étant d’un nouveau type.

La société capitaliste est à l’origine une société de classes. Les sociologues modernes considéraient que quatre classes y existaient. Les deux les plus représentatives sont la classe capitaliste et la classe ouvrière, la première étant celle des actionnaires et des dirigeants qui organisent la production, la seconde celle des travailleurs employés par la classe capitaliste.

Au Japon, entre ces deux classes se trouvent deux autres catégories. La première est la « nouvelle » classe intermédiaire : elle s’occupe de gérer les organisations sous les ordres de la classe capitaliste, de contrôler la production et de développer de nouvelles technologies. Pour la seconde, il s’agit de « l’ancienne » classe intermédiaire : des gens qui associent les caractères de la classe ouvrière à celle de la classe capitaliste. Ce sont des agriculteurs ou des travailleurs indépendants dirigeant une activité économique (comme la classe capitaliste), mais qui mettent aussi eux-mêmes la main à la pâte (comme la classe ouvrière). Comme c’est une classe ancienne qui existait avant la naissance de la société capitaliste, on l’appelle « l’ancienne » classe intermédiaire.

Il y a bien sûr une hiérarchie économique au sein de ces quatre classes, avec au somment la classe capitaliste, et en bas la classe ouvrière, et entre les deux, les deux classes intermédiaires. Quand on parle de classe inférieure de la société capitaliste, il s’agit de la classe ouvrière. Et la classe capitaliste ne peut pas se permettre de la laisser dans une situation d’agonie en la payant très mal...

Tout cela est en effet logique. Si la classe ouvrière est maltraitée et ne maintient pas sa santé, elle ne peut plus former de familles et faire des enfants, mettant un frein à la génération suivante incapable de se développer. Voilà pourquoi la classe ouvrière, en tout cas depuis l’époque contemporaine où elle a acquis des droits humains fondamentaux, avait la garantie d’un salaire qui permettait au moins de vivre sans être licencié sans raison.

Après l’époque de la bulle, arrive « la période glaciaire de l’emploi »

Mais à partir de la bulle économique de la fin des années 1980, un schisme s’est produit au sein de la classe ouvrière. La conjoncture était bonne et les entreprises devaient recruter. Mais si elles prenaient des employés réguliers, que faire si l’économie se détériorait ? Elles ne pourraient pas les licencier à leur gré. Ces sociétés se sont alors mises à recruter les jeunes fraîchement diplômés pour les placer dans des emplois non-réguliers. À l’époque, on appelait ces travailleurs des freeters. Jusqu’alors, beaucoup de femmes mariées étaient employées avec un statut non-régulier, mais des jeunes travailleurs précaires des deux sexes se sont ajoutés à elles.

Puis au début des années 1990, la bulle a éclaté, et l’économie est entrée en crise. Les entreprises ont baissé leur taux de recrutement, et on a commencé à trouver normal que les jeunes sortant à peine de leurs études ne soient plus employés avec des contrats permanents mais seulement avec des statuts d’employés non-réguliers. Cette tendance a progressé rapidement, surtout dans la seconde moitié des années 1990, et une grande partie des nouveaux diplômés n’ont pas pu être recrutés dans des emplois réguliers. Cette période a été baptisée « la période glaciaire de l’emploi » et a donné naissance à une « génération perdue ». Il s’agit notamment des personnes ayant fini leurs études entre 1999 et 2004, les années où ce phénomène était le plus marqué.

Dans les pays d’Amérique du Nord et d’Europe, il n’y a rien d’exceptionnel à ce que les jeunes diplômés ne trouvent pas d’emplois permanents à la fin de leurs études. Mais dans le Japon qui s’est reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, c’était une première. De plus, parce que les entreprises japonaises avaient pris l’habitude d’offrir des postes permanents seulement aux nouveaux diplômés, il existe peu de recrutement de nouveaux employés réguliers pour les personnes qui ont été diplômées depuis quelques années déjà. Voilà pourquoi parmi la génération de « la période glaciaire de l’emploi », nombreux sont ceux qui n’ont jamais pu obtenir un poste permanent. Ils continuent aujourd’hui encore à occuper des emplois non-réguliers et mal payés.

Cette douloureuse situation perdure depuis trente ans maintenant. Ceux qui étaient jeunes diplômés pendant la période de la bulle ont aujourd’hui la cinquantaine. Au Japon s’est ainsi formé un énorme groupe d’employés non-réguliers, précaires, dans des âges allant de la vingtaine à la cinquantaine. (Voir également notre article : La « période glaciaire de l’emploi » au Japon : les difficultés de ses survivants)

La choquante réalité des underclass

Ces hommes et ces femmes appartiennent assurément à la classe ouvrière, mais ils ne peuvent obtenir qu’un salaire qui leur permet tout juste de survivre. Comment dans ce cas envisager le mariage ou des enfants ? C’est difficilement réalisable.

Notons quand même que parmi ces précaires, les femmes mariées, qu’on appelle au Japon les « ménagères à temps partiel », s’en sortent mieux car leur mari a un revenu. Mais les personnes de la génération perdue, devenus précaires après la fin de l’économie de bulle, ainsi que les jeunes d’aujourd’hui, n’ont pas cette chance. C’est ainsi que s’est formée une nouvelle et vaste classe inférieure, que l’on désigne de plus en plus souvent comme l’underclass (si ce terme est parfois utilisé dans les pays anglophones comme lié à la discrimination subie par la classe pauvre issue avant tout des minorités, dans cet article, il désigne ceux qui occupent des emplois précaires mal payés).

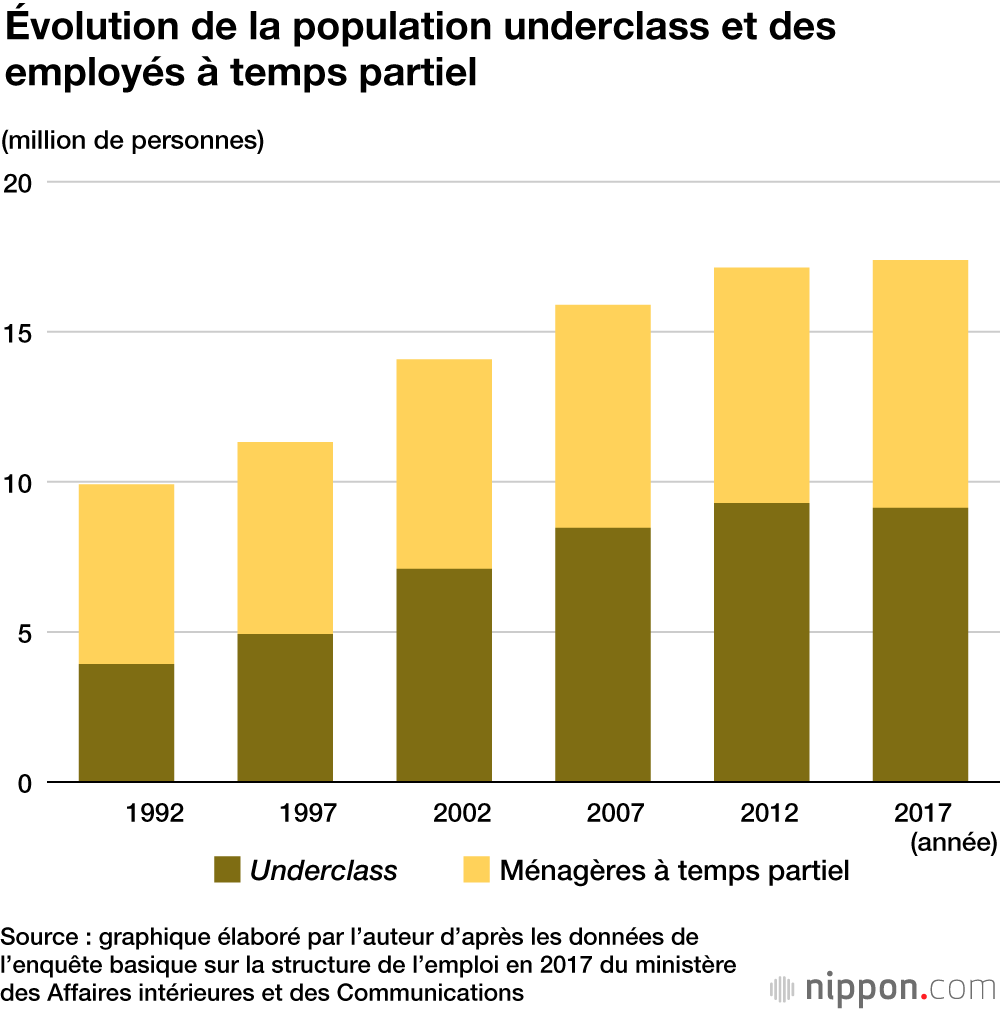

Combien sont-ils dans ce cas au Japon ? Regardons le diagramme ci-dessous, qui montre l’évolution du nombre des membres de la classe ouvrière dans des emplois non-réguliers (à l’exclusion des professions d’encadrement et spécialisées) de 1992 à 2017. Ils étaient 9,92 millions en 1992, et sont montés à 17,39 millions en 2017. De plus, alors qu’en 1992 les « ménagères à temps partiel » constituaient 60 % d’entre eux, cette proportion est passée sous les 50 % en 2002, et l’underclass est devenue majoritaire en leur sein. En 2012, elle comptait 9,29 millions d’individus, pour diminuer légèrement l’année suivante, à 9,13 millions, quand elle représentait quand même 14,4 % de la population active, et près d’un quart de la classe ouvrière.

De plus, il y a aussi les chômeurs et les sans-emplois, qu’on devrait qualifier de voisins de l’underclass. Si l’on exclut les personnes âgées et les femmes au foyer, ils sont environ trois millions, ce qui fait un total pour l’underclass japonaise au sens large de 12 millions de personnes.

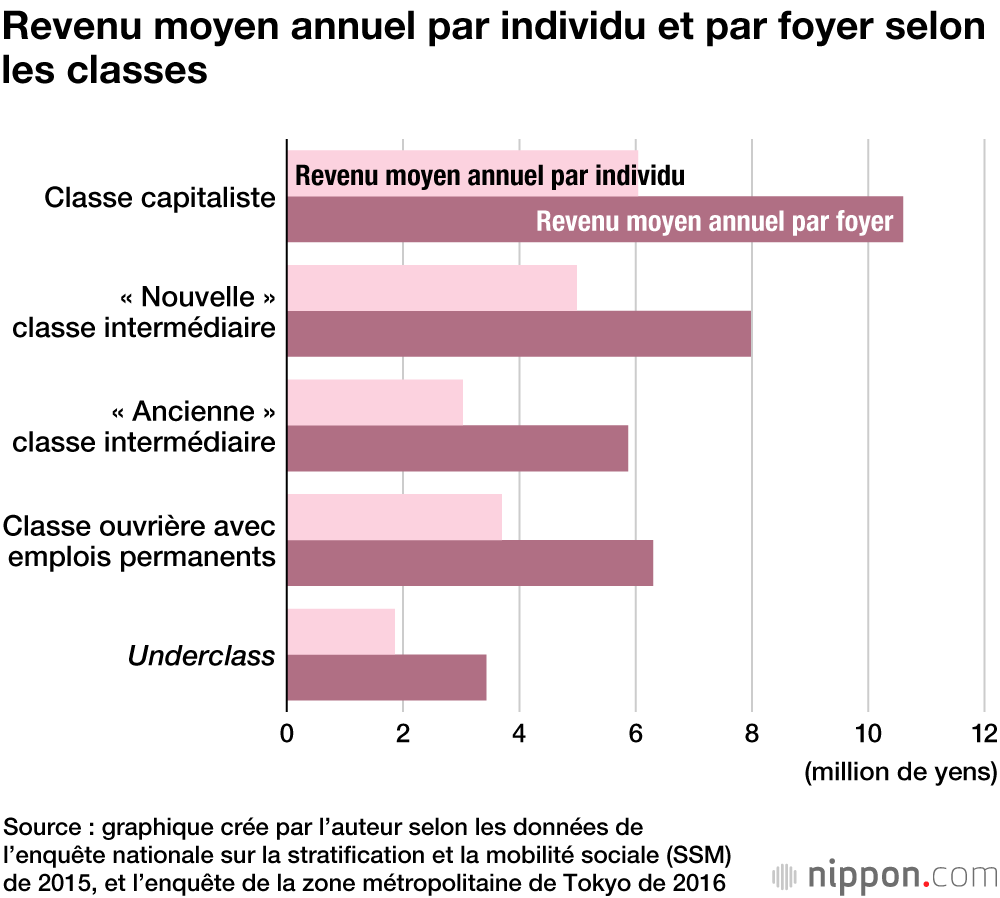

Le diagramme suivant compare la situation financière et le mode de vie de l’underclass comparés à ceux des autres classes. Comme il y a parmi ses membres des personnes âgées de plus de 60 ans qui perçoivent une retraite, ils sont exclus du total.

Tous les chiffres viennent de l’Enquête SSM, c’est-à-dire l’enquête nationale sur la stratification et la mobilité sociale effectuée une fois tous les dix ans par des sociologues japonais.

Le revenu annuel individuel de l’underclass ne se monte qu’à 1,86 million de yens (14 100 euros), et à 3,43 millions (26 100 euros) par foyer.

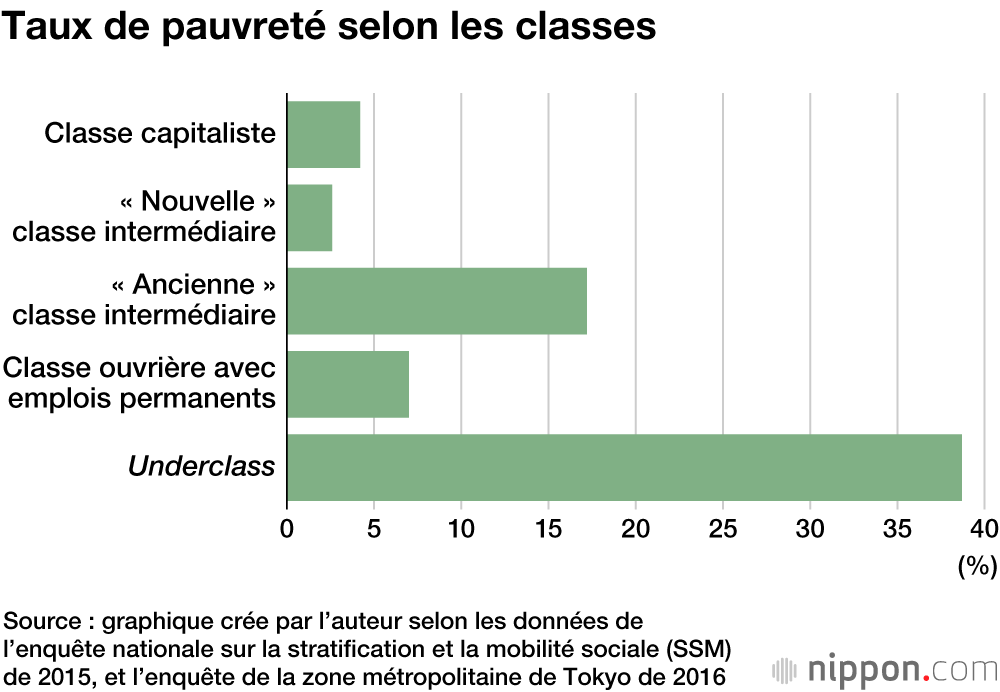

Le taux de pauvreté des personnes de l’underclass atteint 38,7 %.

Des célibataires insatisfaits, parfois deprimés et inquiets dans l’avenir au Japon

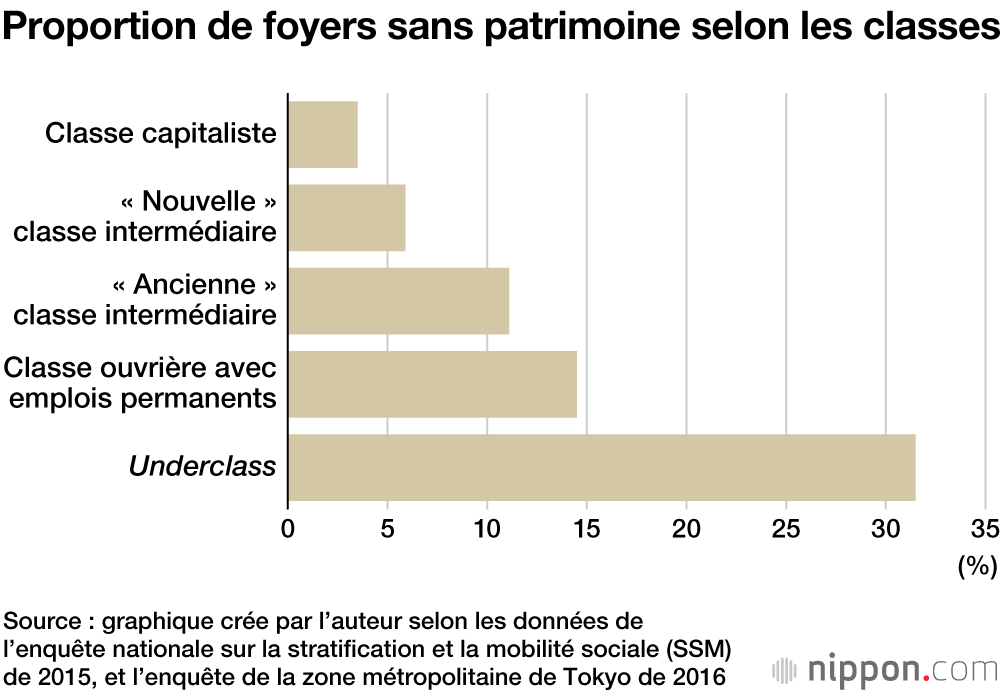

Parmi les underclass, 31,5 % des foyers n’ont aucun patrimoine, c’est-à-dire qu’ils n’ont aucune épargne et ne sont pas propriétaires de leur logement.

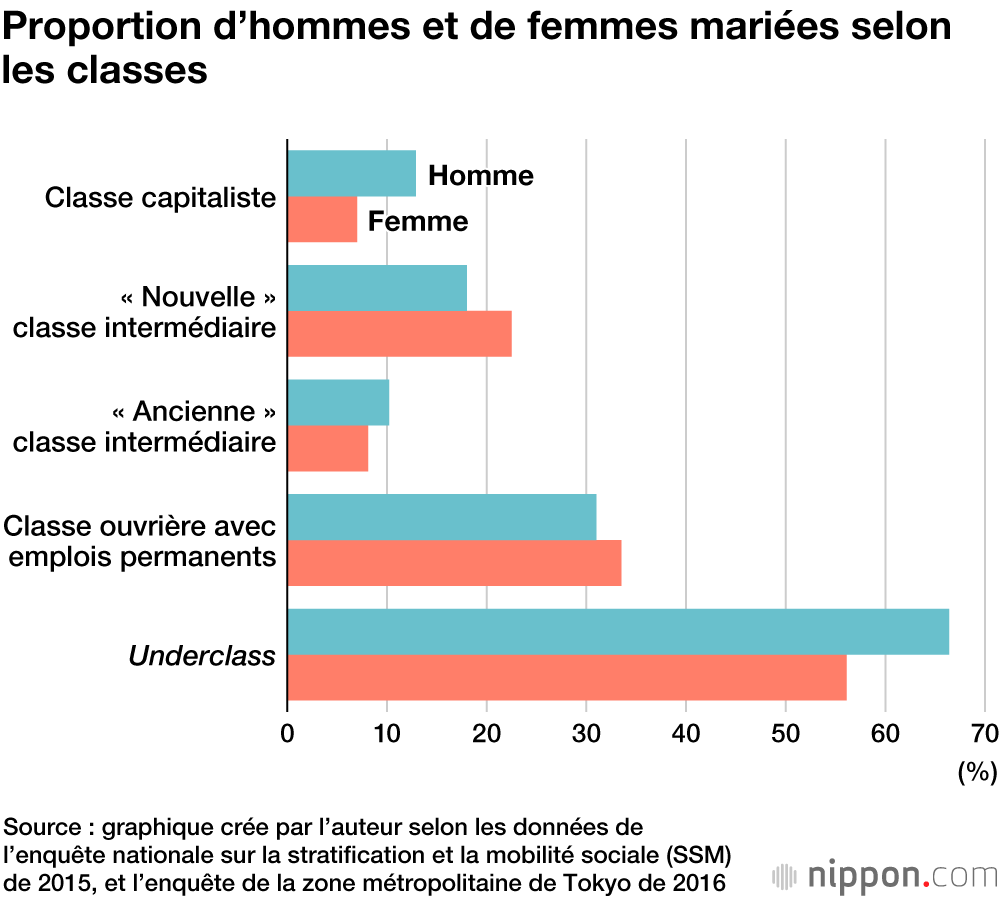

Concernant le taux de personnes célibataires, les chiffres de la catégorie underclass sont très impressionnants, puisqu’il atteint 66,4 % pour les hommes et 56,1 % pour les femmes.

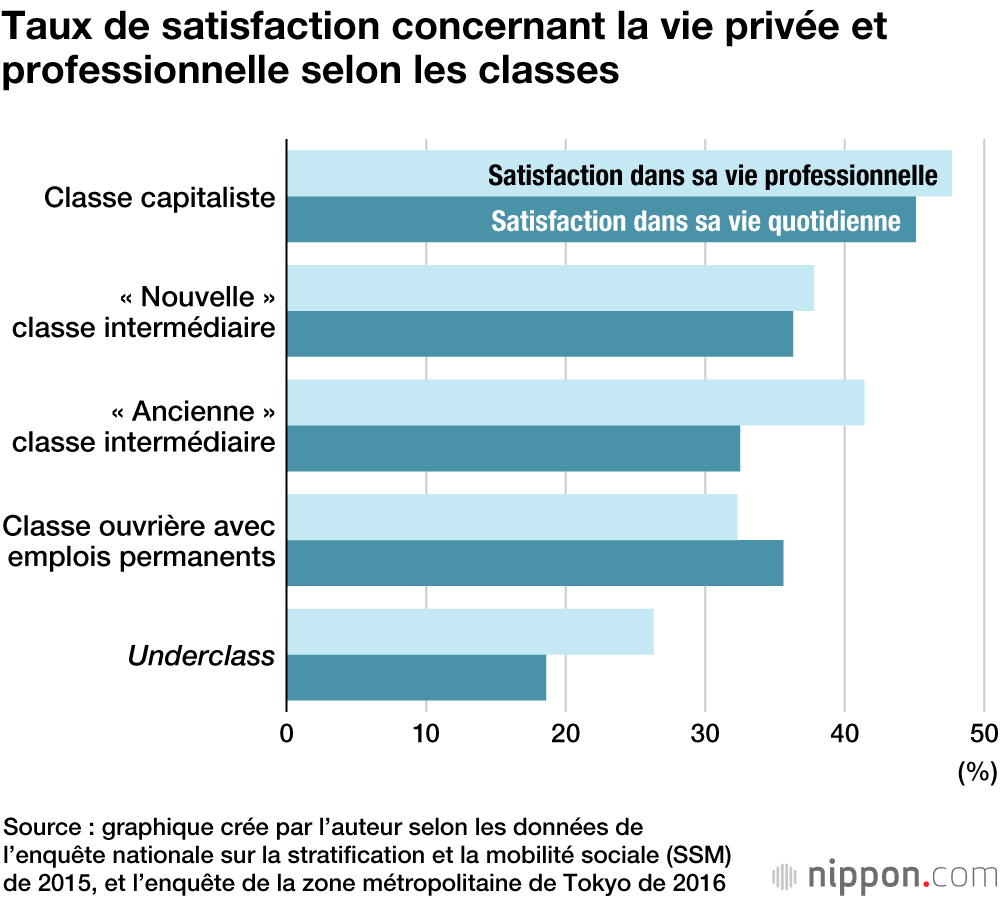

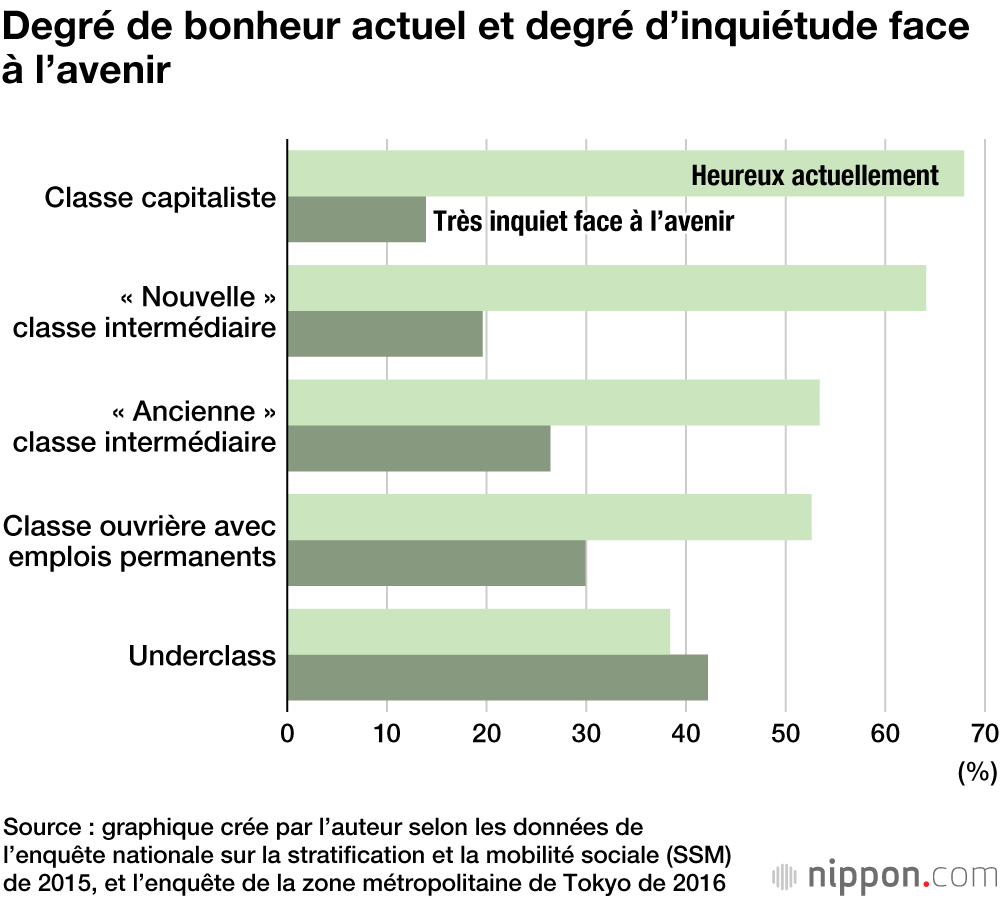

Le niveau de satisfaction des underclass par rapport à leur travail ou à leur vie est remarquablement bas, et peu d’entre eux se sentent heureux.

Plus de 40 % des underclass voient l’avenir avec inquiétude.

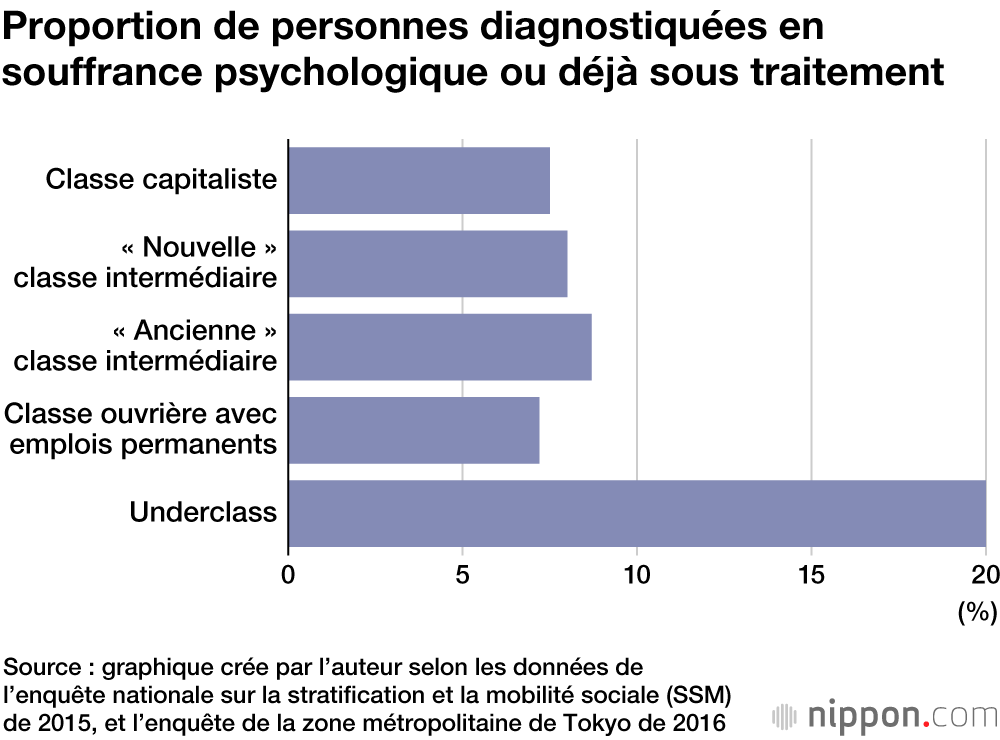

Enfin, 20 % des underclass souffrent de problèmes psychologiques comme la dépression. Ce n’est pas montré dans ce diagramme, mais le pourcentage atteint 44 % pour les hommes de ce groupe entre 20 et 29 ans. À cela viennent s’ajouter les jeunes qui ont perdu leur travail en raison de la crise sanitaire.

Le salaire minimum au Japon n’est que de 902 yens (6,9 euros)

Pendant ces trente dernières années, le Japon a vu exploser le nombre de gens confrontés à une pauvreté jusqu’alors inconnue, et tourmentés par l’angoisse. Sans compter la crise sanitaire actuelle qui fragilise l’emploi de ces précaires. C’est un futur bien sombre qui attend notre pays tant qu’il ne sera pas capable d’éliminer les souffrances et l’inquiétude quotidiennes de ces gens, et d’offrir à chacun une vie stable leur permettant de se marier et d’élever ses enfants.

Il est difficile de sortir par soi-même de l’underclass. La première chose à faire est de corriger l’écart significatif entre l’emploi non-régulier et l’emploi régulier, et de relever de manière conséquente le salaire minimum.

Dans les pays de l’Union européenne, il est interdit d’établir des différences entre les divers statuts d’emplois, et il existe même des cas où le salaire horaire des emplois précaires est supérieur à celui des emplois permanents, parce les gouvernements veulent ainsi compenser la précarité. Mais au Japon, rien n’est fait dans la réalité pour aller dans ce sens. Si quelques mesures ont été prises ces dernières années, elles restent encore insuffisantes.

J’ajoute que le salaire minimum horaire au Japon n’est que de 902 yens (6,9 euros), considérablement moins que dans les pays de l’UE. Il est également bas en moyenne aux États-Unis (7,25 dollars ou environ 5,8 euros), mais dans beaucoup d’états, il est supérieur, comme en Floride, où a été lancé une initiative pour le faire passer dans les cinq ans à 15 dollars (environ 1 600 yens, soit 12,4 euros). Comme la vie est chère au Japon, il devrait passer au moins à 1 200 yens (9,1 euros), avec pour objectif final de le porter à 1 500 yens (11,4 euros). Transformer l’emploi non-régulier en emploi régulier en une seule étape est difficile, mais si l’on établissait des stratégies sérieuses d’augmentation du salaire minimum, il serait possible de mener une vie satisfaisante même en étant précaire, et pour les couples où les deux personnes travaillent, d’élever des enfants.

Le gouvernement actuel n’envisage cependant pas de le faire. La mesure la plus efficace pour sortir de ce trajet qui mène le Japon à son affaiblissement est sans doute d’avoir un gouvernement qui sait passer à l’action, un gouvernement décidé à faire le nécessaire pour sortir de la pauvreté et réduire les inégalités.

(Photo de titre : un forum de recrutement à Tokyo Big Site, Ariake, Tokyo, le 14 mars 2000. Yomiuri Shimbun/Aflo)