韓國的“明示型”家庭政策與日本的“默認型”制度改革

財經 社會 生活- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

東亞地區少子化與老齡化的發展

面對迅速發展的少子化和老齡化問題,在財源十分有限的背景下,如何構建更加有效的福利體系已成為東亞各地區社會共同的政策課題。除了改變由傳統政策形成的福利資源分配格局,在各代人群內部進行重新分配外,如果不調整代際間(年輕人與老年人)的資源分配,就難以實現少子化與老齡化問題的軟著陸。換句話說,我們必須同時應對同代內問題及代際間問題。

然而,戰後的東亞各地區社會都具有高出生率和人口迅速成長的特點,可以說曾是“年輕社會”。如何通過家庭計劃事業控制人口成長曾是迅速實現現代化的重要課題。比如,抑制戰後生育高峰帶來的人口成長,控制人口數量及品質是韓國經濟發展計劃中的一項重要措施,該國從上世紀60年代至1996年一直採取的是明示型的“人口控制政策”(*1)。具有諷刺意味的是,就在人口控制政策結束數年後,又開始實施了名為“少子化對策”的生育鼓勵政策。據稱,日本比韓國更早行動,在1990年就推出了具體的生育鼓勵政策,韓國和臺灣推出該政策分別是在2004年和2006年(*2)。

各國各地區人口指標變化的時期與程度各不相同(參照圖表1)

首先,讓我們觀察一下總和生育率(以下簡稱TFR)。臺灣(人口約2,300萬人)和香港(人口約700萬人)的TFR尤其偏低。臺灣和香港2009年的TFR分別為1.03和1.04。2010年,臺灣的TFR更是跌到了1以下,僅為0.895(*3)。另一個比較低的國家是韓國(人口約5,000萬)。1980年,韓國的TFR為2.83,2005年降到了1.08,2009年略有回升,達到1.15。日本1989年的TFR為1.57(演變成所謂“1.57衝擊”的社會現象),2005年降至1.32,2009年和2010年又相繼回升至1.37和1.39。

接下來看一看老齡化率(老年人在總人口中所佔的比例),日本最高,在2009年時達到了22.7%。其次是香港為12.8%,韓國和臺灣均高於10%,中國為8.3%。

作為參考,只要觀察一下擴大家庭(夫婦與至少某一方的1名老人同住)的比例就會發現,各地社會的該比例都在下降,出乎意料的是韓國(7%)比例最低,然後依次是香港(8.1%)、日本(12.4%)、臺灣(14.3%)(圖表1)。

圖表1 亞洲各地區社會的人口指標(1980-2009年)

| 中國 | 香港(1) | 日本 | 韓國 | 臺灣 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 總和生育率(TFR) | 1980 | 2.24 | 1.93 | 1.75 | 2.83 | 2.52 |

| 1990 | 2.17 | 1.28 | 1.54 | 1.59 | 1.78 | |

| 2005 | 1.72 | 0.96 | 1.32 | 1.08 | 1.12 | |

| 2009 | -- | 1.04 | 1.37 | 1.15 | 1.03 | |

| 65歲以上人口的比例(%) | 1980 | 4.9 | 6.7 | 9.1 | 3.8 | 4.3 |

| 1990 | 5.6 | 8.6 | 12.0 | 5.1 | 6.2 | |

| 2005 | 9.1 | 12.3 | 20.1 | 9.1 | 9.7 | |

| 2009 | 8.3 | 12.8 | 22.7 | 10.7 | 10.6 | |

| 擴大家族的比例(%)(2) | 1980 | -- | 16.0 | 20.7 | 17.0 | -- |

| 1990 | -- | 12.5 | 17.8 | 12.5 | -- | |

| 2005 | -- | 8.1 | 12.4 | 7.0 | 14.3 |

(注)

1. 香港的數值分別為1981年、1986年、2006年的數值。

2. 香港的數值包括垂直的(多代同堂家庭)及水平的擴大核心家庭(姨嬸、叔伯、表兄弟等同住的家庭)

出處:根據各國各地區的統計數據製作。

關於日韓“家庭變化的壓縮性”的比較

本文將從“家庭變化的壓縮性”這一特別的角度出發,思考日本的重要特點。這裏所說的“家庭變化”,除了出生率的變化外,還包含了家庭形成方式的多樣化(流動化、國際化)、離婚的變化及國際婚姻的變化等三個方面。所謂“壓縮性”,就是從(1)變化的時間與疊加(三種變化是否在短時間內疊加發生,或是單獨發生變化),(2)變化的程度(是否出現急劇的變化,或是緩慢的變化)這兩個角度所觀察到的變化的性質。換言之,就是從是否發生疊加變化(壓縮性是否較高)、是否並未發生疊加變化(壓縮性是否較低)這兩個角度來考察前述三種家庭變化的性質。

為了讓論述更為簡潔,筆者將通過對比被認為與日本相似性較高的韓國來展開分析。觀察韓國的意義在於,韓國比日本更早經歷以下兩個變化。首先,韓國社會比日本經歷了更多壓縮性的家庭變化;此外,韓國先於日本經歷了1997年爆發的巨大經濟危機。他們的應對措施,應該能為日本提供很多啟示。

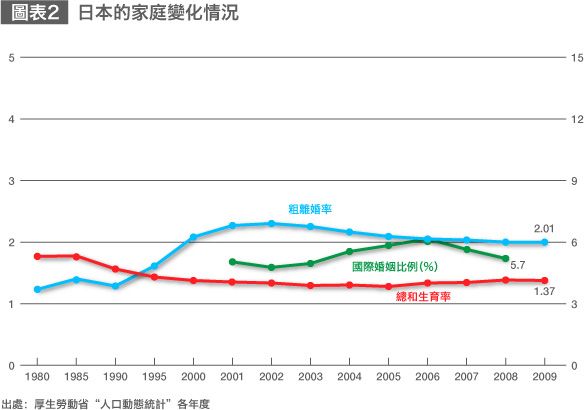

為了對比研究日本與韓國的“家庭變化的壓縮性”,請大家觀察以下兩個曲線圖(圖表2、3)。圖表2代表日本,圖表3代表韓國,分別展示了總和生育率(TFR)、粗離婚率(每千人的全年離婚件數)和國際婚姻比例(夫婦中任意一方為外國籍人士的婚姻數量所佔的比例)這三個數值的變化。突出的特點在於,日本(圖表2)的三個數值變化比較緩慢,而韓國(圖表3)的三個數值變化發生了疊加變化。換而言之,韓國的少子化、離婚率上升與國際婚姻(*4)比例的上升相互重疊,而日本方面,尤其是在2000年以後,離婚率的上升和國際婚姻比例的上升都不如韓國那麼明顯。從前面提到的“家庭變化的壓縮性”的角度來看,可以說韓國的壓縮性較高,日本較低。

韓國的明示型“家庭政策”

在此列舉韓國採取的應對措施的三個特點。

第一,出於覆蓋各種家庭的考慮,逐漸形成了明示型的“家庭政策”。尤其是盧武鉉政權在2004年制定“健康家庭基本法”(*5)以後,婦女家庭部制定了“第一個健康家庭基本計劃”,首爾市等地方自治體也推出了“家庭政策基本計劃”,中央及地方政府都在推進明示型家庭政策的框架建設工作。

何為家庭?這樣一個有關社會家庭形態觀的問題既是政策性的問題,更是文化問題。因此,改革“家庭政策”就是要重新審視社會上已經形成普遍模式的“家庭形態觀”,進一步關注家庭文化。換而言之,就是承認多樣化家庭形態觀的問題。人們以這種“家庭形態觀”為基礎,設定“家庭政策”中“家庭”的範圍,採取了各種支援措施。從這一點來看,除了如何擴充針對政策上認知的“家庭”的支援措施(收入再分配等)外,如何擴充針對政策上尚未認知的“家庭”的支援措施也將成為有關“家庭政策”的重要爭論點。

比如,在“健康家庭基本法”(2004年)的制定過程中,韓國國內就爆發了關於“家庭是什麼”“理想的家庭形態觀是什麼”“應該對怎樣的‘家庭’採取怎樣的支援措施”等問題的爭論。可以說,有關“家庭形態觀”的爭論本身成為了政策爭論的焦點。在針對作為傳統政策前提條件的“家庭形態觀”展開激烈的政策爭論後,形成了一種認為有必要對多樣化家庭提供全方位支援的政策框架。這裏所說的多樣化家庭是指收養子女的家庭、結婚移民家庭(*6)、單親家庭、老人家庭等。立足於如何採用公共政策管理這些多樣化家庭的觀點,提出了明示型的“家庭政策”,這就是韓國的特點。

在相關問題上,針對單親政策,韓國於2007年將過去的母子福利法修訂為單親家庭支援法,並隨之成立了母子保護機構和父子保護機構。此外,除了母子、父子外,祖父母與孫輩這樣祖孫家庭也被列入了“單親家庭”範疇。

第二個特點是,從階層面把握撫養子女的需求,家庭政策中帶有鮮明的階層觀念。觀察“第一個健康家庭基本計劃”可以發現,政策目標數值中設定了要將單親家庭的貧困率從36%(2005年)降至32%(2010年)的目標。儘管“第二次健康家庭基本計劃”的目標數值中已沒有貧困率這一項,針對“第一個健康家庭基本計劃”是否已將貧困率降至32%的政策效應評價也尚未公布,但像這樣在政府的政策目標數值中設定貧困率削減目標,家庭政策中帶有鮮明的階層觀念等都是日本不具備的特點(圖表4)。

圖表4 第一個健康家庭基本計劃中的目標數值

| 領域 | 主要指標 | 2005 | 2010 |

|---|---|---|---|

| 護理的社會化 | 育兒支援機構利用率 | 47% | 65% |

| 國立及公立托兒機構 | 1,352個 | 2,700個 | |

| 育兒費用的父母負擔率 | 62% | 42% | |

| 兒童護理支援的關聯件數 | 1,000件(2) | 25,000件 | |

| 公共老人療養保護比例 | 1.4% | 4.1% | |

| 支援工作 與家庭的兼顧 | 女性經濟活動參與率 | 50.1% | 55.0% |

| 育兒休假利用率 | 26.0% | 36.0% | |

| 男性育兒休假利用率 | 1.9%(3) | 5% | |

| 依據FFI(family friendly index)開展家庭和睦評估的參與機構數 | 新項目 | 1,000個 | |

| 擴大家庭 支援 | 家庭相關公共支出在GDP中所佔比例 | 0.1% | 0.2% |

| 主觀的生活滿意度 | 47%(1) | 60% | |

| 單親家庭的貧困率 | 36% | 32% | |

| 單親家庭子女撫養費的受援兒童數 | 23千名 | 46千名 | |

| 健康家庭支援中心利用人數 | 10万名 | 60万名 | |

| 結婚移民家庭支援中心開設數量 | 51個(2) | 200個 | |

| 營造平等的家庭文化 | 夫妻家務分擔比例 | 8.1%(1) | 15% |

| 家庭生活教育及諮詢件數 | 3万件 | 5万件 | |

| 面臨危機的青少年比例 | 3.6% | 3% |

注

1. 2002年數值。

2. 2006年數值。

3. 男性利用者在全體育兒休假者中所佔的比例

出處:婦女家庭部(2006: 19)

旨在消除兒童間差距的“We Start”運動

韓國的第三個特點是以低收入家庭兒童為對象的目標戰略。提到韓國社會,國民對教育的極度熱衷令人印象深刻,而我們一直認為,能夠獲得學前早期教育和技能與不能獲得這種教育和技能的孩子之間的差距、出發點的不平等問題是一個比日本更加嚴重的社會問題。長期以來,“兒童的貧困”在日本也受到了人們的高度關注,而在韓國社會,“出發點的不平等”和“兒童間的差距”等問題一直被認為是一個既老又新的問題。針對這一問題,韓國社會通過明確支援對象,實施了“低收入家庭兒童支援”政策。

在此為大家介紹一下從社會運動中誕生的“We Start”運動(*7)。“We”是取“Welfare”和“Education”的首字母構成的。美國和英國分別存在“Head Start”和“Sure Start”等(“開端計劃”)運動,而“We Start”就是韓國版的此類運動。基於Start工程提出的“如果不盡可能地從幼年時期開始消除貧困兒童與普通兒童之間的不平等,孩子們成年後就無法擺脫貧困”這一理論,“We Start”作為韓國版的“開端運動”於2004年5月正式誕生。

筆者開展調查的城南市盆唐區野塔洞屬於地處首爾附近的郊區。盆唐區這個新城內既有高級公寓林立的區域(中產以上階層居住區),也有經濟困難人群居住的區域,筆者實施調查的地區屬於後者。長期以來,有關方面都是選在擁有200-300名左右貧困兒童的地區實施“We Start”工程。2004年,有關方面在野塔洞木蓮地區建立了“城南市We Start村”(We Start木蓮村),此後至今一直在不斷擴大覆蓋區域,並開展了各種針對低收入家庭和此類家庭兒童的支援活動(*8)。尤其是針對12歲以下的貧困兒童及他們的家庭,市、社會福利院、托兒所、小學、衛生所、醫院、藥店和企業等聯手為他們提供了援助。比如,針對來自東南亞的結婚移民母子家庭,托兒所發現由於母親的韓語能力較弱,孩子的語言進步可能出現問題,就向“We Start村”匯報情況,常駐的保育師(相當於托兒所老師——譯註)和社會福利人員會前去拜訪這個家庭。在廣泛掌握兒童及母親的情況後,保育師會念連環畫給孩子聽,以幫助他學習語言。在這樣的援助過程中,工作人員會與母親商量怎樣的連環畫對孩子有益、還需要做些其他什麼工作等問題,並觀察孩子的營養狀態,如有需要,將會為其提供牛奶。有關方面正是以援助兒童為突破口,立足於家庭整體的視角,觀察是否存在有關該兒童父母等家庭成員的就業與生活方面的福利課題,然後從教育、福利、健康等方面採取全方位的對策。

探索不會滋生偏見的支援模式

另外,筆者還想介紹一下地區兒童中心及青少年課後學堂等課後對策項目的實踐(*9)。地區兒童中心的提供主體多種多樣,包括民間、社團法人、社會福利法人、宗教團體和個人等,在全國各地都有運作。此項事業重視符合各地實際情況的援助工作,不僅是兒童,更會為包括父母在內的低收入家庭提供教育、福利和健康等方面的全方位援助。尤其是盧武鉉政權上台以後,該項事業得到積極的推動。青少年課後學堂事業是政府主導開展的針對低收入家庭兒童的援助行動。具體內容是在課後到晚上10點之間,為小學4年級到初中2年級的青春期少年兒童開設名為青少年課後學堂的設施。筆者開展調查的首爾市內某青少年課後學堂由宗教團體受託運營,為孩子們提供了極其細緻的援助活動。

前面介紹的項目都是以低收入家庭兒童為突破口的援助活動,即以低收入家庭兒童為直接對象的措施,但“針對低收入家庭兒童的目標戰略”也存在難點。有人擔心,如果明確表示只援助低收入家庭兒童,就相當於強調該兒童的家庭收入低,難免會引發偏見,出現“污名問題”。在進行援助時,工作人員必須注意避免全面公開對低收入群體的援助,在實際操作中,既要尊重受援兒童的自尊心,還要努力改變地區社會的認識,他們一直在與這種棘手問題展開鬥爭。

如上所述,經歷了比日本更多的壓縮性家庭變化、且先於日本遭遇經濟危機的韓國社會,出於如何覆蓋多樣化家庭的考慮,在形成明示型家庭政策的過程中不斷做出政策調整。此外,還採取了以低收入群體為重點的目標戰略。

形成這種特點的主要原因是什麼呢?筆者在此列出三點。第一,社會運動及民間團體發揮了巨大作用。由於過去的貧民運動和女性運動等多種社會運動的支持,有關方面利用地區的資源開展了低收入家庭兒童支援事業及其他多樣化的家庭支援活動。第二,學界和研究人員的作用。在作為政策課題走向社會問題化的過程中,除了當事人團體和社會運動外,研究人員與學界聯合推動改革的力量發揮了作用。第三,強大的政治意志。盧武鉉政權將援助低收入群體作為重點課題的做法也產生了重大影響。

在制度改革上長期採取默認型、個別解決型的日本

對比韓國的情況觀察日本後可以指出以下兩個特點。

第一,日本並未提出韓國那樣明示型的“家庭政策”,可以說其特點在於採取的是“個別解決型、默認型的制度改革”。首先,之所以說它是個別解決型,那是因為日本政府並未像韓國政府那樣將各種政策歸納形成“家庭政策”。日本的政策領域中,相當於韓國“家庭政策”的是由“保育措施”“少子化對策”“下一代培養支援”“育兒支援”“男女共同參與政策”“單親家庭支援”“推進工作與生活平衡措施”等政策構成的政策群。此外,之所以說它是默認型,那是因為近年來類似於韓國制定健康家庭基本法時那樣的關於家庭形態觀的政策爭論難以稱得上活躍。作為日本而言,與其說重新審視各種政策的前提“家庭形態觀”,莫如說是出於“需要一種針對所有兒童的政策”的觀念,展開了以兒童為突破口的政策討論。

此外,觀察一下地方自治體的“下一代培養支援對策”就會發現,比如東京都的“下一代培養支援行動計劃(前期)”中採用了針對育兒家庭的“普通育兒支援”“需要支援的育兒家庭”“需要特別支援的家庭和兒童”等說法。或許可以說日本是按照“普通/特別”的分類,默認式地假定了可以利用“普通育兒支援”的“普通育兒家庭”。在此基礎上,不斷開展“默認型、個別解決型的制度改革”,這就是日本的特點。

日本之所以未像韓國一樣明示“家庭政策”的一個原因在於它有這樣的歷史背景,即出於對戰爭時期“拼命生、拼命增加人口”這一觀念的反省而力圖避免明示型的人口政策。此外,另一個背景因素是,日本並未像韓國一樣同時經歷各種壓縮性的家庭變化(出生率低下、離婚率上升、國際婚姻比例上升)。歸根到底,只有出生率下降作為一種政策課題被人們視為問題,但其壓縮性的家庭變化卻難以作為系列化的政策課題被人們當做問題。

重新審視家庭形態觀是“傳達事項”

那麼,日本國內對重新審視家庭形態觀的討論是否向來就不活躍呢?並非如此。過去並非完全沒有展開過關於重新審視家庭形態觀的討論,尤其是深入涉及假定多樣化家庭為對象的家庭法修訂工作的討論。比如,上個世紀90年代前半期人口問題審議會的討論及1998年厚生白皮書中都提到了重新審視家庭形態觀這一課題。然而,最終都未能實現具體的立法和修訂。自上世紀90年代至今,關於重新審視家庭形態觀的討論始終被定位為一種傳達事項。結果,儘管現實中家庭的存在方式已經變得多樣化,但各種政策的前提或許還是未能徹底擺脫基於“男性工作,女性照顧子女、負責家務”“男性工作,女性從事補貼家用的工作、負責家務和照顧孩子”這樣一種角色分工的“默認型家庭形態觀”。在這種“默認型家庭形態觀”下,日本逐漸積累形成了“育兒支援”“單親家庭支援”等個別解決的多種政策群。

第二,韓國一直將育兒需求與階層觀念緊密結合起來進行思考,而日本卻存在這樣一種傾向,即相對於階層立場,更注重從心理主義的方面來把握育兒需求。也就是說,本世紀頭十年裏,“育兒壓力”“育兒不安”被社會問題化,認為必須提供育兒援助以消除育兒不安感的論調成為了主流。另一方面,社會經濟基礎不穩定的低收入人群及貧困人群的育兒需求不易被表現出來。相對於擴充面向低收入人群的經濟援助,日本更傾向於採用針對“需要提供怎樣的幫助來消除育兒不安感和促使人們輕鬆育兒”展開討論的形式,從心理主義的角度討論育兒需求,對如何緩解中產階層的育兒負擔感這種問題意識非常強烈。這種狀況的背後還有一個重要因素,那就是以往的政權認為必須援助低收入人群的政治意志並不強烈。

此外,運動(民間團體)、學術界、政治三者的關係及三者間距離的差異也是造成韓國與日本存在差異的背景原因。與韓國相比,日本的學界與政治的距離較遠,研究人員參與審議會,或學界、政治家、當事人團體和運動有組織地聯合起來,將某個問題作為政策課題進行研究,並實現立法和事業實踐的方法很少被採用。

借鑒韓國的經驗,制定日本獨自的政策

可以說,韓國是在本世紀頭十年同時經歷了各種壓縮性的家庭變化後,才不得不將重新審視家庭形態觀作為一種社會問題展開廣泛研究應對的。同時,由於1997年經濟危機的影響,國民大都具備了難保永遠維持今天的生活這樣一種危機感。日本也處在經濟形勢持續惡化的狀態中,最後筆者想談一談如果同時遭遇了各種壓縮性的家庭變化,應該朝著怎樣的方向改革有關家庭的各種政策。屆時,應該考慮到日本與韓國在政策方法和行政文化上的差異。

第一,相對於如韓國一樣從正面審視“家庭形態觀”,恐怕日本更傾向於以“兒童”為突破口來開展政策討論。基於這一傾向,採用“支援各類兒童”的形式,形成不會遺漏屬於各種家庭形態、家庭類型的兒童的“覆蓋各類兒童的家庭政策”將是具有現實意義的一種措施。重要的是藉鑑韓國的經驗,思考日本自己的道路。

第二,日本有一種傾向希望迴避“低收入家庭兒童支援”這種直接目標戰略。行政上似乎也有一種避免直接提出“低收入家庭兒童”字眼的行政文化。長期以來,日本採取的辦法是,盡可能在面向全體兒童的普遍性政策中,針對低收入家庭兒童給予有力的援助。在兒童的貧困逐漸成為社會問題的情況下,必須調整這種日本式的政策辦法。覆蓋至“全體兒童”的普遍性援助與擴充鎖定目標的設計援助都很重要。

最後筆者想說的是,一一導致現在這種默認型、個別解決型制度改革的基礎是日本人的家庭形態觀(夫妻形態觀、親子形態觀、兒童形態觀、青年形態觀),重新梳理我們的家庭形態觀,將有助於社會向包容更加多樣化的家庭存在形式的方向轉變。比如,如何用政策來覆蓋近年來日本社會中快速增多的單身家庭?是否要像單身家庭化現象不斷發展的丹麥一樣,按照“單身者建立的家庭”這一形式,將之融入到多樣化的家庭政策中去進行管理呢?又或是採用其它不同的涵蓋方法呢?隨著壓縮性家庭變化和單身家庭的增多,應該如何將“兒童”“家庭”“年輕人”等過去在已開發國家均被歸納在“家庭政策”中的政策對象用日本式的做法重新覆蓋進去呢?這也是極具現實意義的課題。

參考文獻

伊藤正一(2011)“臺灣的少子化與政策應對”第16屆厚生政策研討會(東亞的少子化走向:探究原因與政策應對的共通性及特異性,2011年10月14日)資料。

Naoko Soma (2010), “Rebuilding the Family Unit or Defamilialization?: the Politics of Family Policy for Social Risks in South Korea,” Risk and Public Policy in East Asia, Ashgate, 59-74.

Naoko Soma, Junko Yamashita and Raymond K.H.Chan (2011), “Comparative framework for care regime analysis in East Asia,” Journal of Comparative Social Welfare, 27(2), 111-121.

相馬直子(2005)“韓國的少子化進程與'育兒支援政策'的產生”武川正吾編《韓國的福利國家與日本的福利國家》東信堂,234-257。

―――(2008)“韓國在出發點的不平等與少子化的間隙中:育兒社會化的兩難處境”泉千勢、一見真理子、汐見稔幸福編《世界的幼兒教育、保育改革與學力》明石書店,186-213。

―――(2011)“家庭政策的日韓比較”後藤澄江等編《家族/社區的變化與福利社會的開發》中央法規,73-93。

相馬直子、朴志允(2009)“韓國的單身媽媽政策”杉木貴代榮、森田明美編《單身媽媽的生活於福利政策:日本、美國、丹麥與韓國的比較調查》Minerva書房,70-117。

相馬直子、韓松花(2009)“韓國:在課後對策方面的教育福利的嘗試”池本美香編《思考兒童的課後:與各國比較看到的小學生保育問題》勁草書房,141-158 。

鈴木透(2011)“日本、東亞、歐洲的少子化:圍繞其動向、原因及政策應對”第16屆厚生政策研討會(東亞的少子化走向:探究原因與政策應對的共通性及特異性, 2011年10月14日)資料。

(*1) ^ 詳細內容請參照參考文獻中的相馬(2005)

(*2) ^ 詳細內容請參照鈴木透(2011)。

(*3) ^ 數據來自伊藤正一 (2011) 。

(*4) ^ 韓國自1991年開始大力接納外國勞動者。 2003年實施了(承認非研修生的單純勞動力為合法勞動者)的外國人就業許可製度,此後,作為應對急劇增長的外國人就業及國際婚姻現象的對策,又制定了“在外外國人待遇基本法”(2007年)、以國際婚姻產生的移民為對象的“多文化家庭支援法”(2008年)等有關接納外國人的一系列法律。

(*5) ^ “健康家庭基本法”第1條(目的)規定,“本法的目的在於通過明確旨在經營健康的家庭生活、維持和發展家庭的國民權利、義務與國家及地方自治體的責任,研究針對家庭問題的妥善解決方法,加強有助於增進家庭成員福利的支援政策,為實現健康家庭做出貢獻”。此外,該法第3條(定義)將“健康家庭”定義為“家庭成員的需求得到滿足,人類基本生活得到保障的家庭”。

(*6) ^ 通過國際婚姻組建的家庭

(*7) ^ 早期We Start工程的詳細內容請參照相馬(2008)。

(*8) ^ 2009年,作為“We Start” 工程的中央政府版項目,“Dream Start” 工程在城南市中院區上大院2洞開始實施。

(*9) ^ 詳細內容請參照相馬・韓(2009)。