203X年大看護時代的日本,迎來又一次戰敗——老年女性與日本的福利

社會 文化- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

老年女性遭「抹殺」

首先讓我們從跨入「老年」的人群數量這個問題開始說起。

2013年時,日本男性的平均壽命為80.21歲,女性為86.61歲,男性首次突破了80歲大關(*1)。日本女性長期穩居「世界第一」的長壽寶座,平均壽命比男性長約6年半。這意味著越到老年,女性在總人口中所占的比例越高。

現在,日本65歲以上的人口中,女性占56.9%;在全部適用醫療保險後期老年人醫療制度的75歲以上人口中,女性占61.4%;而到了接近女性平均壽命的85歲以上時,女性占到了70.2%,幾乎是同年齡段男性的2.3倍(*2)。日本有超過5.8萬名的百歲以上老人(2014年),其中87.1%是女性(*3)。

簡而言之,老齡人口主要是女性。為此,種種政策理當聚焦女性,但實際情況遠非如此。在就業、社會保障等各方面,女性的存在都受到忽視。我們首先應該做的,是聚焦容易被人們從這個超高齡社會中忽視——「抹殺」的老年女性的真實處境。但被「抹殺」的並不一定只是女性,也包括男性在內,幾乎有些令人感到意外的是,在決策舞臺上並沒有他們的代言人。

被排斥於決策權之外的老年人

2014年12月的大選之後,眾議院65歲以上議員比例為16.8%,75歲以上者僅為1.3%。考慮到65歲以上人口超過了總人口的25%,75歲以上人口也超過了12.5%,顯然這樣的百分比低於老年人口的比例,嚴重缺乏代表性。曾有一時,高齡人士掌控政界和經濟界,被人們稱為「老害」,之後為解決這個問題,的確實施了一些對策。除了小選舉區外,自民、公明、民主三大政黨對候選人都設定了某些年齡限制。

各省廳設有審議會,即使不是議員,民間人士也可以參與政策討論。而對這種審議會委員年齡,也設定了上限。因此,2008年4月開始實施的適用於75歲以上人群的「後期老年人醫療制度」,是由30~59歲的官僚、不滿70歲的國會議員和審議會委員等人提出方案、進行討論並最終決定的,而該制度的適用人卻幾乎在這個過程中沒有任何發言的機會。

附帶提一下,有關老年失智症的對策,2014年11月在東京召開的老年失智症相關國際會議上,當事者們也提出「不要拋開我們來制定有關我們的政策」。厚生勞動省2015年1月公布的名為「新橙色計劃」的失智症對策推進戰略,明確表示將採納失智症患者本人及其家屬的意見。

雖然是針對老年人的政策,但他們卻一直被排斥於決定權之外。而且,本來就寥寥無幾的75歲以上國會議員中,竟然沒有一名女性。女性眾議員的比例為9.5%,參議員比例為15.7%(截至2014年12月),比例之低堪稱極具日本特色,在世界經濟論壇男女平等排行榜上的142個國家中名列第104位。

「生為女性,貧窮地老去」

日本的老年女性,作為老年人和女性,被人們從決策舞臺上雙重抹殺了。回顧明治以後的歷史也會發現,女性的教育、家庭關係、就業等社會關係、社會保障、懷孕(包括人工流產)生子等政策,都是由男性決定的。在幾乎沒有女性代表參與確定的政治和社會框架中,處於人生最後階段的老年女性不可能是富裕的。

因此,老年女性大都是貧窮的。老年女性的艱難之處恐怕一是經濟上的窘困,二是長期背負的看護責任。兩者相互糾纏,使女性陷入貧困,淪落到這個社會的最底層。

「一個人不是生而為女人,而是成為女人」——波娃(Simone de Beauvoir)將這句話放在了其名著《第二性》的開篇。我想東施效顰地說一句:「女性不是生來就貧窮的,是生為女性,貧窮地老去。」

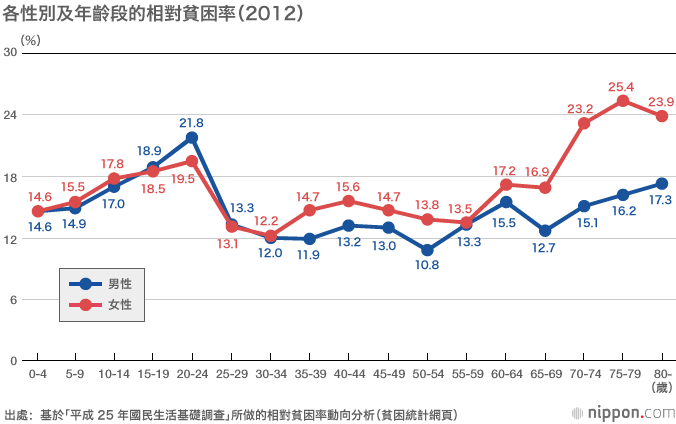

首先為大家介紹一下老年女性的貧困情況。相對貧困率指的是可支配收入低於50%這個中間值的人群的比例,除了很年輕的時期外,女性的相對貧困率幾乎一生都高於男性,尤其是65歲以後,這種差距進一步擴大,80歲以上人群中,相對於男性的17.3%,女性相對貧困率為23.9%(*4),高出了近7個百分點。

尤其是單身的男女差距較大,65歲以上男性的相對貧困率為29.3%,而同年齡段女性為44.6%(*5)。此外,單身家庭的老年男性占男性總人口的11.1%,而女性占到了20.3%。單身老年女性中,年收入不足120萬日圓的人占23.7%,幾乎每4個人中就有1個,尤其是離異女性的比例更高,達到了32.5%(*6)。女性貧困的原因在於長期以來,女性一直被疏離於「具有獨立生活能力」的社會環境。女孩子從小就被灌輸「嫁人」的觀念,在成為「老處女」或者被「退貨」(被婆家休掉)這兩種恐怖中長大。女性的就業不過是「扶助家計」或「年輕時期」,在1985年制定男女僱用機會均等法以前,女子青年期退休制度和結婚生育離職制度等一直都是工作單位的慣例做法。可以說,「男主外,女主內」的這種性別角色分工文化(體系與意識行動),是通過企業巨頭而得到強化的,它們是經濟高速成長時期的主力軍。戰後初期曾是自選科目的高中家政課,成為了培養主婦的女生必修科目,起初占2個學分,後來加大到了4個學分。

尤其是單身的男女差距較大,65歲以上男性的相對貧困率為29.3%,而同年齡段女性為44.6%(*5)。此外,單身家庭的老年男性占男性總人口的11.1%,而女性占到了20.3%。單身老年女性中,年收入不足120萬日圓的人占23.7%,幾乎每4個人中就有1個,尤其是離異女性的比例更高,達到了32.5%(*6)。女性貧困的原因在於長期以來,女性一直被疏離於「具有獨立生活能力」的社會環境。女孩子從小就被灌輸「嫁人」的觀念,在成為「老處女」或者被「退貨」(被婆家休掉)這兩種恐怖中長大。女性的就業不過是「扶助家計」或「年輕時期」,在1985年制定男女僱用機會均等法以前,女子青年期退休制度和結婚生育離職制度等一直都是工作單位的慣例做法。可以說,「男主外,女主內」的這種性別角色分工文化(體系與意識行動),是通過企業巨頭而得到強化的,它們是經濟高速成長時期的主力軍。戰後初期曾是自選科目的高中家政課,成為了培養主婦的女生必修科目,起初占2個學分,後來加大到了4個學分。

「偽裝制度」,讓有工作的妻子停留在低薪資水準的

1975年聯合國召開了「國際婦女年世界會議」,「世界標準」的浪潮隨之湧向日本。繼1976~1985年舉辦的旨在提升女性地位的「聯合國婦女10年」這個世界規模的國際婦女活動之後,1985年,政府決定改革養老金制度,將身為上班族男性妻子的專職主婦歸為「第三號被保險者」,當其年收入不足130萬日圓時,無需支付國民養老金保險費也可獲得養老金。雖然這項制度具有可以解決離婚主婦沒有養老金等問題的優點,但也導致許多兼職主婦為了將年收入控制在130萬日圓以下而調整自己的收入,既壓低了有工作的已婚女性的收入,又對養老金財政造成了損失。

假設「第三號被保險者」一直都在繳納國民養老金保險費,那麼從該制度出臺的1986年到2012年之間的保險費收入將高達40兆日圓以上。而如果沒有這個第三號制度的話,那麼一旦丈夫先離世,曾是專職主婦、現在60歲以上的婦女們無疑早已陷入了更加嚴重的貧困狀態。正因為丈夫4分之3的養老金作為遺孀養老金得到了保證,所以她們才勉強維持了中等生活。即使承認了第三號養老金制度的這種效果,但它對自僱人士戶和有工作的女性則具有歧視性,將上班族男性的有工作的妻子偽裝成專職主婦,使其保持低薪資狀態,是一種不公正的制度。

女性遭遇3次失業

女性一生中會經歷3次失業。第1次是懷孕生育。現在仍有60%的女性會因此離職。第2次是因丈夫調換工作去外地。第3次是為了照顧年邁體弱的父母等家屬。目前,女性僱員的連續工齡平均為9.3年,相較於男性的13.5年(*7)看似沒有太大差異,但她們當中很多都是沒有社會保險的非正規員工,在可謂一生工作之回報的厚生養老金金額(2013年度)方面,男性平均為183,155日圓,而女性僅有109,314日圓(*8)。由於要照顧家人,所以女性一般都是從事不穩定的零工,晉昇機會少,不可能獲得高收入。

傳統上由家人照顧老弱病殘親屬的工作,現在已經越來越多地傾向於利用社會服務。現在,這種「外部化」的看護工作,就成為了女性就業的延伸。據說這種工作的報酬只有其他職業的6成水準,其根本原因或許在於人們認為「這原本就是女性在家裏無償承擔的工作」。另外,雖然日本的家庭出現了結構性的變化,但如今的醫療和看護行政仍在強化護理的重心「由設施轉向地區和家庭」的方針。我們應該從根本上重新評估看護工作的價值,將之定位為人生活的一個重要環節,改善從事護理工作者的待遇。

如果不這麼做,那麼後果可想而知。203X年,大批窮途潦倒的老先生和老夫人不是死在街頭,而是在孤獨地死在家中。面對這些得不到看護而死去的人們,日本──「大看護時代的日本」無疑將迎來又一次戰敗。

(2015年3月27日)

標題圖片:在看護預防培訓中做伸展運動的女學員(圖片提供:時事通信社)