重新評估日本式僱用體系,以再建企業內部民主化機制

財經 社會- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

缺乏歷史時間線

日本式僱用體系飽受詬病。作為導致日本經濟發展停滯的原因,僱用體系被列為「罪魁禍首」。上世紀80年代以前,日本式僱用體系一直被譽為日本經濟競爭力的源泉,但到了90年代中期,有人提出「成果主義」改革,然後現在又接連出現Job型僱用、人才管理、人力資本經營等各種新的人事用語,不斷有人呼籲必須實施制度改革。

冷靜下來想一想,「90年代的改革與現在的改革之間存在怎樣的連續性,又是否存在區別」,從這個問題著手,才能展開歷史研究。同時,通過獲得關於日本式僱用體系的歷史認識,我們可以理解其當前所處的位置。

不過,在筆者看來,人們正迅速遺忘這種「應該思考的問題」,以至於問題幾乎都已經無法成立。雖然熱衷於使用未來的新詞彙,但由於缺乏過去-現在-未來這樣一種歷史時間線,所以會不斷產生類似的人事用語。

當然,有人提出可以尋找過去那些人事改革方案的共同點。他們認為,應該將傳統的日本式僱用體系定位為年齡主義,並且擺脫這種思維。比如下面這種具有代表性的批判論調。

「在單位、升職、加薪等待遇管理方面,如何盡可能地將這些待遇轉化為旨在激發員工開發和發揮自身能力意願的激勵機制(incentive),也是一個重要課題。年功制的一個問題就是缺乏激勵機制。」

這種將年功制等同於年齡主義的批判論調到底是何時、由誰提出的呢?其實,這段文字引用自1969年日本經濟團體聯合會(日經聯)刊發的《能力主義管理-其理論與實踐》。即使把這篇發佈於經濟高速成長時代末期的報告說成是昨天發佈的,也完全不會覺得有什麼違和感。

對年齡主義的批判,作為其依據的事實認定卻非常模糊。之所以這麼說,是因為過去的歷史看起來並非主要人事制度的變遷,而是日本的僱用體系植根於可謂是「宿命」般的日本傳統之中所形成的歷史。

使用「終身僱用」「年功序列」這些通俗易懂的詞,讓至今仍在沿用的日本式僱用體系的印象深入人心的是1958年出版的《日本式經營》(The Japanese Factory)。該書作者James C. Abegglen接受過人類學方面的訓練,這一點具有象徵意義。換言之,雖然準確的人事制度表述不能得到人們廣泛的接受,一直是比較模糊的狀態,但(某種意義上很好地)表達了存在於個人和組織之間共同感覺的這個詞彙被廣泛地延用了下來。

年齡主義,或者說日本獨特的企業共同體這種解釋,確實展現了真實的一面,但這種解釋帶有太過濃重的文化決定論色彩。所以從結果來說,就是從我們這裡奪走了「歷史時間線」。

「社員」的誕生

筆者今年(2023年2月)出版了名為《建立日本式僱用體系的1945-1995:口述歷史的記錄》(東京大學出版會)的一本書。該書試圖通過對近100位歷史親歷者的超過200次採訪記錄加以分析,找回「歷史時間線」。

該書將1945年作為展開歷史敘述的起點是有原因的。日本戰敗後,美國駐日盟軍司令部(GHQ)實施的民主化政策之一就是勞動改革,1945年12月,旨在保障團結權、團體談判權、爭議權的《勞動組合法》頒佈之後,日本組建起了大量的「勞動組合」(工會——譯註)。

為了發洩長期積累的不滿情緒,這些剛剛誕生的工會在社會上開展了聲勢浩大的運動。這種運動的一大目標是消除此前直至戰爭期間長期存在的職員(白領)與工員(藍領)的身份差異。過去,職員與工員的月薪和日薪薪資體系不同,甚至餐廳和工廠入口都有明確的區別。這種精英與非精英的身份差異導致此前一直受到壓抑的不滿情緒不斷累積,隨著工會的誕生,就爆發了要求消除這種差異的工會運動。

話說回來,這種要求消除身份差異的行動,雖然是一種民主化運動,卻可以說它催生出了不同於歐美的僱用社會。在歐美國家,職員和工員會分別組建工會,站在各自的立場展開勞資談判,而在日本,原本屬於不同就業形態,有時甚至會產生利益矛盾的職員和工員卻都加入同一個工會,這就催生出了「勞動者性質的模糊狀態」。不過,在這個時間點上,在公司內部首次出現了既不同於職員,又不同於工員,莫如說包含了兩者的「社員」這樣一個群體。

勞動經濟學家小池和男曾經開展過年齡收入曲線的國際比較,他指出,並不是像坊間傳聞的那樣只有日本擁有薪資隨著年齡、工齡成長而上漲的曲線分佈,如果只看白領,在歐美國家也可以觀察到年齡、工齡與薪資之間的相關性。日本的特點是在藍領身上也可以看到薪資隨著年齡、工齡成長的傾向。藍領通過逐漸改為從事難度較高的工作,作為「社員」獲得了晉升、漲薪這樣一種職業發展通道。小池和男把這種傾向稱為「藍領的白領化」。

獨特的人事制度

當然,社員這種公司內部的群體,並不是一開始就在公司內部確定了定位,獲得了相應的評估待遇。「社員」這個概念誕生後,也就是工員和職員之間的壁壘瓦解之後,原來那些工員的思想意識開始轉變,他們希望在企業裡獲得地位,要晉升、再晉升。如果新的人事制度不能順應這種集體式的欲望,便會催生比過去更加強烈的不滿情緒。 實際上,直至上世紀60年代中期,勞資雙方的矛盾一直都很尖銳。

60年代以後一次又一次開展的勞資談判,正是為了針對這樣的社員群體創造一種新的人事制度。而之所以花費了這麼長的時間,是因為在利益有衝突的背景下,要找到可以共享的價值觀,以及多數人可以接受的制度並非易事。

比如,社員這個群體必須通過公司內部序列標準來加以定位、評估。「年功序列」這個詞,因為刻板化而產生了錯誤的認識。日本企業只是因為消除了身份差異,才產生了一種完全不同於歐美企業那樣從進入公司那一刻起就會按學歷明確劃分精英與非精英的競爭環境。在歐美企業,即使白領之間存在激烈的競爭,但藍領之間並沒有激烈競爭。

作為競爭的標準,有必要建立共同的能力觀,並據此設置級別制度,確定部門調動、提拔晉升等運營機制,以及與薪資掛鉤的人事評估標準。儘管這種人事制度的有用性顯而易見,但要想建立這樣的制度,首先必須建立起勞資雙方之間的「互信關係」,並且讓勞資雙方對何為機會與評估的平等這個問題達成共識。

在此介紹一種具有代表性的人事制度。上世紀50到60年代期間,日本企業一直在推動實施職務薪資制度,試圖把「職務」塑造成職場秩序的構成原理,而這種「職務主義」的時代,雖然積累了從科學角度看待職場的經驗,但光靠從歐美借來的概念,並未能樹立一種總體性的人事方針。70到80年代,借鑒通過職務分析經驗獲得的見解,日本企業引入了職能資格制度和職務薪資制度這些獨特的人事管理辦法。此時,日本企業建立了「職能=職務履行能力」這樣一種獨特解釋的能力概念。

很難向外國企業解釋這個稱作「職能」的能力概念。可以確認的是,早在戰後不久的那個年代,就有企業內資格制度和能力薪資制度這些人事制度。那麼,「職能」與之前那些能力有什麼本質區別呢?日本企業將針對這種能力標準達成共識的方法交給了職場的老員工來決定,而不是交給中央集權式的管理部門或外部的人事諮詢師。那是一種由下自上的自生式秩序,勞動者寫出公司的各項工作,然後依次給這些工作所需的能力排序。管理部門,乃至工會的參與介入,可以說只有在促進職場自生式秩序的產生這一點上,其作用才得到了肯定。

實現企業民主主義之後

如上所述,自身創造出來的職場秩序,就是日本的僱用社會自身對何為平等分配工作的機會、何為公平的工資差距這些問題所給出的「答案」。這是在戰後日本社會對民主化的一種實現。

當然,由於是企業共同體,所以企業內部民主化一直被詬病為是一種扭曲的民主化(*1)。其競爭雖然是自生式的,但也可謂太過激烈。但這樣的問題點只是企業內部民主化的一個方面,即使是批評者,也並不認為應該像歐美企業那樣在進入公司那一刻就明確劃分精英與非精英。即使這樣想過,也難以公開發出這種言論。

90年代以後制度改革之所以沒有結束,或許也是因為成功建立起了否定入職身份差異的新的公司內部能力序列,而這又作為僱用體系的堅實基礎得到了肯定。如果進入公司那一刻沒有精英與非精英的區別,結果上就會使得企業內部競爭的參與者變多,最終必然變成「為時太晚的晉升競爭」這樣的年齡主義。

此外,在引入歐美企業人事制度的時候,制度改革的對象人才本來就出現了偏差。因為日本企業的社員包含了精英和非精英,所以無論以精英為物件的人事制度還是以非精英為對象的人事制度,都不太適合日本企業。就算曾經試圖通過局部修改制度來解決這個課題,但作為基礎的企業內部民主化並不會發生改變,所以制度改革在這30年間始終無法落地。

筆者既不是試圖讓社員群體再次分化的激進改革主義者,也不是要求回歸職能主義的復古主義者。為了解決這個課題,只能重新思考能力、平等、公平這些概念,自下而上地重新構建新型企業內部民主化機制。為此,恐怕我們必須下定決心,創造性地深入回顧和分析日本式僱用體系。

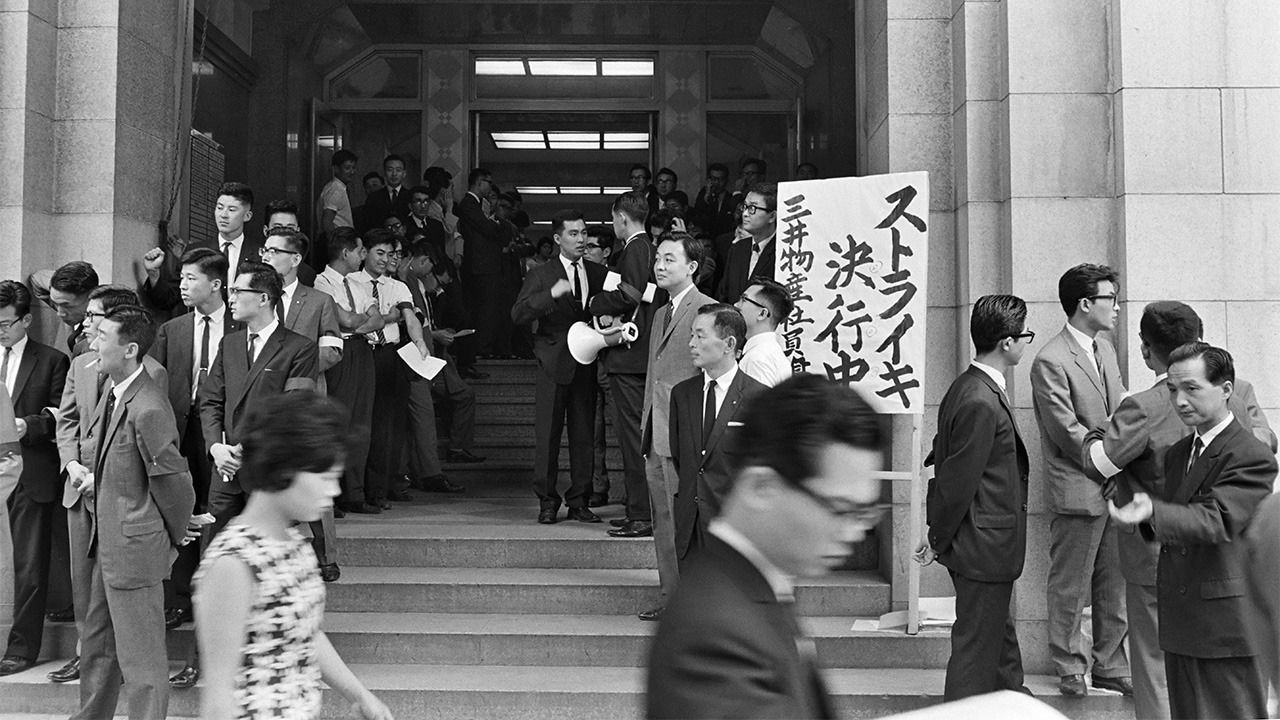

標題圖片:三井物產罷工運動,位於東京都港區西新橋的三井物產總公司,1965年6月24日(時事)

(*1) ^ 以下研究是具代表性的文獻資料。 Gordon, A. (1985) The Evolution of Labor Relations in Japan: Heavy Industry, 1853-1955, Harvard University Press.