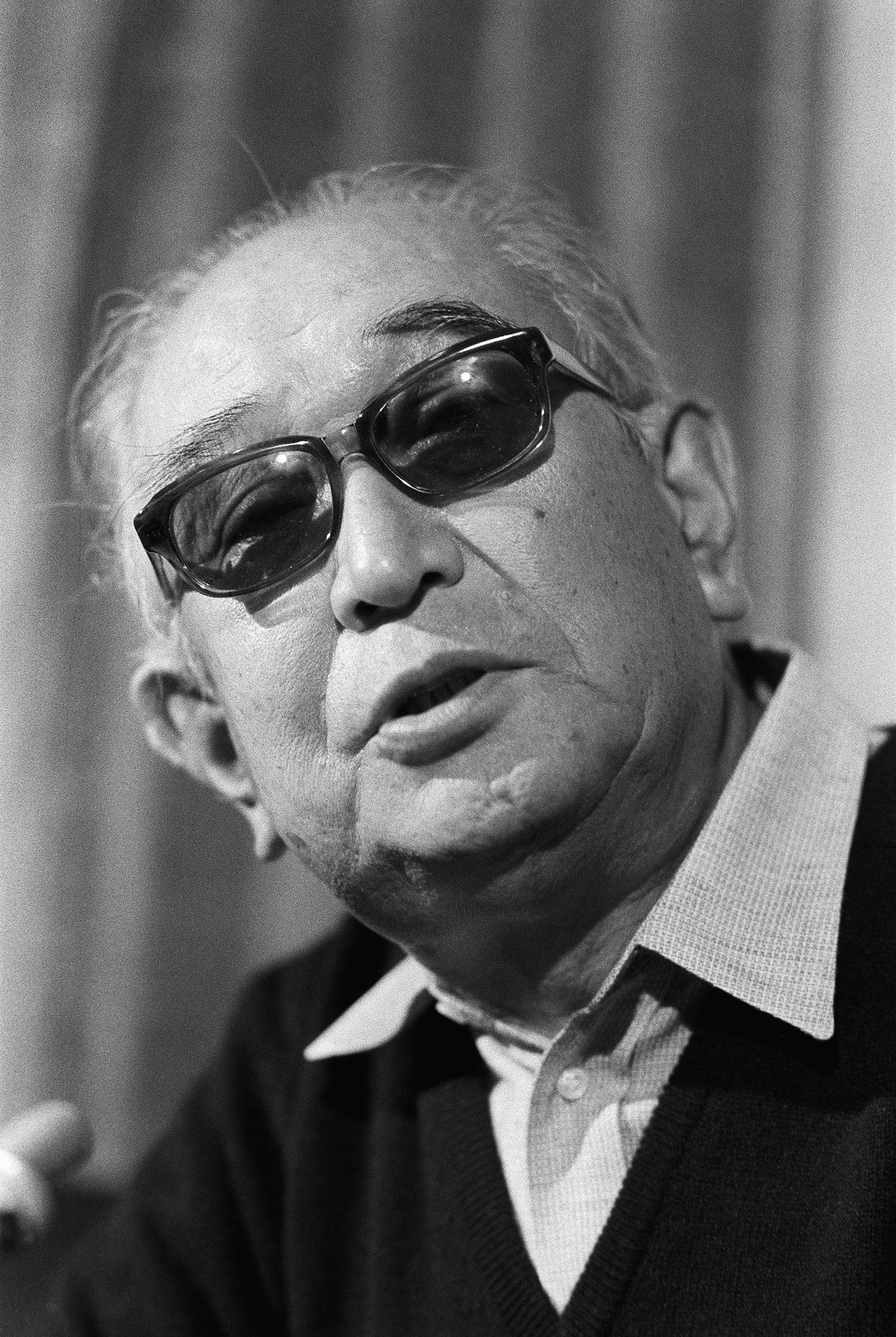

黑澤明:給予世界電影界極大影響的巨匠

文化 歷史 娛樂 藝術 影訊- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

雖然黑澤明業已離世超過20年,但全世界電影愛好者們對他的熱愛未曾稍減。他一直追求影像藝術的可能性,直至生命最後階段還活躍在第一線,對電影創作傾注了全部的熱情。黑澤明不愧為電影天才、電影的化身。

1990年,在美國奧斯卡金像獎頒獎典禮上,年屆80的黑澤明被授予終身成就獎。當時好萊塢最為活躍的導演喬治·盧卡斯和史蒂芬·史匹柏是頒獎人。黑澤在領獎臺上說自己還是不太懂電影,但會繼續努力去理解它的精髓。一席話贏得了全場的掌聲。將黑澤尊為師傅的兩位頒獎導演,據說每次在拍攝新的作品之前都會試映自己喜歡的黑澤作品,重新回到「何為電影」的原點,將黑澤的精神銘記在心。

嚴厲的父親為黑澤踏上電影之路做準備

從處女作《姿三四郎》到《一代鮮師》,黑澤明在半個世紀中拍攝了30部作品。其間,他囊括了全球所有主要電影節的最高獎項,可謂獨霸影壇。《一代鮮師》雖成遺作,其實在那之後黑澤一直在寫下一個劇本,還幹勁十足地畫著《雨停了》《大海的見證》等作品的分鏡頭。然而,他在自己撰寫劇本期間常住的京都石原旅館摔成複雜性骨折,靠著輪椅生活了3年之後,於1998年去世,享年88歲。

黑澤於1910年出生於東京,在8個兄弟姐妹中排行老么。父親黑澤勇出生於秋田縣,是陸軍戶山學校第一期學生。父親熱心於體操教育,參與創辦了日本體育大學的前身「日本體育會」,修建了日本第一座游泳池,對此,父親一直引以為傲。軍人出身的父親雖然嚴厲,但經常帶黑澤明去看電影。母親黑澤縞則出身大阪的商賈之家。

「在那認為看電影不宜於子女教育的時代,父親主動攜全家去看電影,而且看電影對子女教育有益的態度他始終都沒有改變,這為我後來的人生,似乎是指明了方向。」

父親帶黑澤看的都是西方電影,英國的卓別林、挑戰電影可能性的美國導演格里菲斯、蘇聯導演愛森斯坦等人的作品幾乎全看過。這就像是在給黑澤鋪一條走向電影的道路,而事實上當時黑澤立志當畫家,對電影完全沒有興趣。黑澤敲開電影大門是在他26歲的時候,起步有點晚。

初次聞名世界影壇的作品在義大利受到盛讚

黑澤明成為「世界的KUROSAWA」的第一步,是憑藉《羅生門》獲得威尼斯影展金獅獎。那是在1951年,日本還沒有從戰敗的困苦中走出來。當時,這個特大新聞轟動了整個日本。畢竟是他力克歐美知名導演而斬獲的大獎,令人稱快。

即使到了今天,《羅生門》也給全世界電影人帶來很大的影響。《銀翼殺手》的導演雷利·史考特在其執導的新片《最後的決鬥》上映時,接受採訪說:「(黑澤明導演)從3個不同視角敘述案件的精彩創意深深吸引了我。」

《羅生門》的一幕。飾演強盜的三船敏郎和飾演武士妻子的京町子(共同)

《羅生門》的故事背景是平安朝末期因戰亂而荒涼的京都。大雨下個不停,在羅生門下避雨的樵夫和行腳僧回憶起了剛才在檢非違使廳就一起兇殺案接受訊問的情景,故事由此展開。來避雨的乞丐也加入了他們的交談。一個武士在近郊的森林中被殺,於是與案件有關的強盜、武士妻子、武士亡靈到檢非違使廳作證。但是,這3個人為了袒護自己,各自編造了對自己有利的謊言。案件的真相撲朔迷離,令人無從知曉。

電影改編自芥川龍之介的小說《竹林中》。原作的結局是3個登場人物都不再相信他人了,但黑澤認為不能以「人不可信」結束,於是在最後加上了一段新的情節。

在羅生門下避雨的樵夫、行腳僧、乞丐,三人都深感「人不可信」。

行腳僧說:「太可怕了…如果再也不能相信任何人,那這個世界就變成地獄了!」

這時,夾雜著雨聲,傳來嬰兒的啼哭聲。乞丐跑向羅生門的後邊。他無情地剝掉了嬰兒的衣服,揚長而去。

樵夫向抱起赤裸嬰兒的行腳僧伸出雙手:

「我家有6個孩子,反正6個是養,7個也是養,都一樣辛苦。」

行腳僧說:「謝謝,多虧了你,我也許可以繼續相信人了。」說著將嬰兒交給了樵夫。

樵夫抱著嬰兒離開羅生門,此時雨已經停了。

「我覺得《竹林中》是芥川先生的謊話。雖然他總是宣稱不相信人,但實際上如果不相信人,根本無法生存下去啊。這正是我在《羅生門》中想說的。對人絕望其實是謊話。」

《羅生門》在威尼斯影展上得到極高的讚譽。當時義大利在第二次世界大戰中被法西斯分子燒毀城市,人們也飽受戰亂之苦,陷入了懷疑人性的深淵。就在這樣的背景下,黑澤明傳遞出「要相信人」的資訊,引起了廣泛的共鳴。

擁有熾熱正義感的國民英雄

第二次世界大戰結束,黑澤明以戰敗後化為焦土的日本為舞臺,相繼創造出一個個在逆境中積極活著的英雄。他在創作筆記中這樣寫道:

「我要做這件事。即使有偉大的人物出現,也絕對成為不了國民英雄。這樣是不行的。我覺得我們有必要把這些人塑造成國民英雄給大家看。」

不理會戰後頹廢的社會風氣,努力讓現實社會轉向正確的方向,黑澤明對此傾注熱情。戰爭結束時,黑澤35歲。他所塑造的英雄中,沒有一個是墮落的、反社會的形象。他們都擁有熾熱的正義感,嫉惡如仇,並具有與之鬥爭的勇氣和行動力。這些英雄們給被戰爭打垮的觀眾帶來了鮮明而強烈的印象——要積極地生活。

就這樣,戰後黑澤明創作了4部作品——《美麗的星期天》《酩酊天使》《靜靜的決鬥》《野良犬》。《酩酊天使》中的酗酒醫生真田,《靜靜的決鬥》中的藤崎醫生,《野良犬》中的村上刑警,他們全都是愛的踐行者,是黑澤所說新的「國民英雄」。

黑澤明的目光裡充滿著仁愛

在哥哥丙午的薰陶下,黑澤明深受俄國文學特別是杜斯妥也夫斯基的影響。1951年,他將《白癡》改編為電影。

「我們所說的善良,是指那種看到非常悲慘的情形時不忍直視的感情吧。但他(杜斯妥也夫斯基)不會移開視線,而是直視他,並(與受難者)一起痛苦。我覺得在這一點上,他不只是人,更像神一樣。」

哲學家梅原猛是最早將黑澤明稱為「愛的作家」的人,他說:「黑澤明比任何一個文學家都更富於愛。與戰後其他任何文學作品相比,他作品中的人物更稱得上是鮮活的愛的踐行者。」

黑澤的代表作《生之慾》中的主角——市政府市民科科長渡邊勘治得知自己身患癌症不久於人世,便與來自市政府的強大阻礙博力,最終為孩子們建成了小公園。

在代表作《七武士》中,黑澤刻畫了受雇於農民,與強盜戰鬥,保衛村莊的7名武士形象。

《紅鬍子》是黑澤表現仁愛的集大成之作。在影片中黑澤塑造了在療養所為貧民而活的紅鬍子所長,以及拒絕幕府御番醫的職位選擇留在療養院為愛而生的青年醫生。這是一部高格調的群像劇。

「身為作家,我想我一直說的是同樣一件事,而且也只說這一件事。那就是人為何不能更友好、更快樂地生活,不能更加充滿善意?僅此而已。」

黑澤電影刻畫了各種各樣的愛,其最大的魅力在於影像動態。黑澤長年研磨出一種攝影手法,即多台攝影機同時拍攝,一個場景一鏡到底。經過反覆、充分的排練,把感情推至高潮,然後一鏡到底,一氣呵成,不切分鏡頭。用這種方式拍攝的影像極具真實感,扣人心弦,無人可及。

用電影來實現「同一個世界」

「電影在跨越國界的相互理解上起著非常重要的作用。(世界各地的人們)要想相互理解,電影是最好的方式。當今社會正在迎來需要全球範圍相互理解的『地球時代』,電影的重要性與日俱增。為了人們能夠在地球上和平地生活,電影的作用正變得越來越大了。」

黑澤晚年拍攝了《夢》(1990年)這部傑作。電影闡述了在地球被放射性物質污染的情況下,人類與自然共生的重要性。他在拍攝《夢》時曾構思了一場「精彩的夢」,不過由於規模過大而不得不放棄。本文最後來介紹一下這個場景。

最開始的畫面是,電視中,主持人大聲喊道:「和平終於來到了。我們期盼的和平來到啦!」

原來世界各國領袖一致通過並在《世界和平條約》上簽字了。

在城市裡寬大的廣場中央,武器堆積成山。

戰車、戰鬥機、大炮都被堆積起來。周邊,來自世界各國形形色色的人們圍成好多圈,跳舞慶賀。

廣場上歡聲鼎沸。

空中飛艇懸浮,飛艇上少女們在拋撒著花瓣。

歡慶的氣氛達到了頂點!!

黑澤在《夢》的創作筆記中是這樣寫的——

做個夢吧。

最美的、最大的、精彩的夢。

同一個世界,同一個地球。

這是夢嗎?

是夢又何妨。

對於黑澤來說,電影不是為了極致地表達藝術,而是要實現「同一個世界,同一個地球」的目標。

黑澤明導演的全部30部作品(黑字為本文提及的作品)

| 創作年份 | 作品名稱 | 創作時的年齡 |

|---|---|---|

| 1943 | 姿三四郎 | 33歲 |

| 1944 | 最美 | 34歲 |

| 1945 | 續姿三四郎 | 35歲 |

| 踏虎尾的男人 | ||

| 1946 | 我於青春無悔 | 36歲 |

| 1947 | 美麗的星期天 | 37歲 |

| 1948 | 酩酊天使 | 38歲 |

| 1949 | 靜靜的決鬥 | 39歲 |

| 野良犬 | ||

| 1950 | 醜聞 | 40歲 |

| 羅生門 | ||

| 1951 | 白癡 | 41歲 |

| 1952 | 生之慾 | 42歲 |

| 1954 | 七武士 | 44歲 |

| 1955 | 生者的紀錄 | 45歲 |

| 1957 | 蜘蛛巢城 | 47歲 |

| 深淵 | ||

| 1958 | 戰國英豪 | 48歲 |

| 1960 | 懶夫睡漢 | 50歲 |

| 1961 | 大鏢客 | 51歲 |

| 1962 | 椿三十郎 | 52歲 |

| 1963 | 天國與地獄 | 53歲 |

| 1965 | 紅鬍子 | 55歲 |

| 1970 | 電車狂 | 60歲 |

| 1975 | 德蘇烏扎拉 | 65歲 |

| 1980 | 影武者 | 70歲 |

| 1985 | 亂 | 75歲 |

| 1990 | 夢 | 80歲 |

| 1991 | 八月狂想曲 | 81歲 |

| 1993 | 一代鮮師 | 83歲 |

標題圖片:黑澤明(Ronald Grant Archive/Mary Evans/KYODO NEWS IMAGELINK)