我的臺灣研究人生:1980年春,民生西路「波麗路」──美麗島事件後的臺灣

政治外交 臺灣香港- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

時隔7年,再次來到臺灣

1980年春,我第二次來到臺灣旅行,距離1973年首次造訪臺灣,已有7年之久。第二次訪臺的兩年前,我獲聘成為東京大學教養學部的助手,終於可以不必再靠打工維持經濟,因此心中湧現再次前往臺灣的念頭。

此次訪臺,受到當時在臺灣大學歷史研究所留學的近藤正巳先生和他的夫人羅成純女士兩人的照顧。近藤先生是當時任教於信州大學的田中宏老師(之後轉任一橋大學)的學生,經由田中老師的介紹與聯絡,我們才認識。我才剛抵達臺北車站前的YMCA放下行李,近藤先生即來訪,一見面他就告訴我說,自己住處有空房可以讓我暫住,因此我便馬上從剛入住的旅館退房離開。

順帶一提,近藤先生後來完成了書名為《總力戰與臺灣:日本殖民地崩壞之研究》(1996)的著作,至今在相關領域仍持續被參考引用,可說是臺灣近代史研究的一大里程碑。

近藤夫婦的住處,位於接近信義路的新生南路一隅。往後,這個地方在偶然之間,間接地對我產生了意義,但我那時當然無從得知。近藤先生很快地就帶我前往臺灣大學,向我介紹當時在歷史系擔任助教的吳密察先生,又透過吳先生的引薦,在當時的研究圖書館認識了曹永和老師(1920-2014年。之後榮任中央研究院院士),我第二次的臺灣之旅,就此展開。

拜訪王詩琅先生家

其後,我再次前往臺灣大學助教室拜訪吳密察先生,他從容不迫地拿起桌上電話機的話筒,撥打某處的號碼,然後用國語說「若林正丈來了」。那個電話機還是黑色的轉盤電話。之後換成臺語對話,我雖然聽不懂,但通話結束後,他說約了王詩琅先生(1908-1984),接下來要帶我去臺北市內的萬華,前往汕頭街的王家拜訪。

王詩琅先生於臺灣文獻委員會,1973年臺灣臺中市(筆者攝影)

1973年初次造訪臺灣時,在臺中的臺灣省文獻委員會的某個房間裡,我曾見過王詩琅先生,那次見面與拜訪葉榮鐘先生家的時候一樣,由河原功先生替我奔走聯絡。關於王詩琅先生,據我所知,他的名字在臺灣總督府警察編纂的紀錄裡,標註著「臺灣黑色青年聯盟員」,戰前是位身上飄著安那其氣味的臺北文學青年;戰後任職於臺灣省文獻委員會,此外也參與《臺北文物》和《臺灣風物》等雜誌的編輯工作,筆耕不墜。當時透過河原功先生、以及進入東大中國文學科大學院開始研究臺灣文學的松永正義先生(之後任教於一橋大學)的介紹,我也閱讀了王詩琅先生撰寫的日本統治期臺灣文學運動史之相關論文。

當我抵達王家,發現吳文星先生也在那裡,當時他是臺灣師範大學歷史系的博士生,研究日本殖民統治期的師範教育,之後由此延伸視角,著眼於殖民統治下臺灣社會菁英的變遷,從清領時期的傳統仕紳、富豪,交棒到高學歷精英,論證同一階層裡的權力變化情形,也是研究上的里程碑著作(*1)。

此外,似乎是王詩琅家中常客的同輩友人也齊聚一堂,其中某人曾遠渡中國參與抗日戰。我對此人非常感興趣,欲詢問他戰時情況,但只記得他說臺語有很多字的發音和日語相同,對我敷衍一陣。在這樣的狀況下,很遺憾地我已記不得到底和王詩琅先生談了什麼?

而且我過了很久才知道,位於汕頭街的王詩琅家和1970年代「黨外」的明星政治家康寧祥家是鄰居,兩家之間僅隔了一條窄巷。根據康寧祥的回憶錄(陳政農撰稿・康寧祥論述《臺灣,打拼:康寧祥回憶錄》臺北:允晨出版,2013年),青年時期的康寧祥常常在窗邊以臺語和王詩琅交談,從他口中聽聞許多日本統治期臺灣史的人物相關知識。王詩琅被稱作「臺灣史活事典」,或許我們可以說,他的知識不僅透過吳密察先生、吳文星先生等等當時的青年學者,也經由如康寧祥這樣反抗勢力的政治家,傳達給後世。

(*1) ^ 吳文星《日據時期臺灣社會領導階層之研究》(臺北:正中書局,1992年。其後將「日據」改為「日治」,2008年,由臺北的五南出版再版。此外,2010年此書由所澤潤監譯為日文版《台湾の社会的リーダー階層と日本統治》,財團法人交流協會出版)

靠近民生西路的西餐廳「波麗路」

數日後,吳密察先生再次聯絡我,說要帶我前往位於臺北市內一個叫做大稻埕的地方,有一家位於民生西路上接近延平北路口的西餐廳名為「波麗路」。吳密察先生告訴我,王詩琅先生因一位叫做若林的人來到臺灣,為我召集了臺北擁有留日經驗的本省知識份子。王先生當時身體已經大不如前,現在回想起來,覺得那真是非常令人感謝的深厚心意。

根據吳密察先生的說法,「波麗路」從1930年代便已開業,是臺灣人(日本時代稱「本島人」,戰後改稱「本省人」)菁英經常聚集之處,內行人都知道的餐廳。無論店內裝潢還是菜單,都給人一種穿越時空的復古感受,令人印象深刻,直至今日,我數次造訪,感覺店內氛圍絲毫沒有改變。相對於殖民統治期臺北市內稱作「城內」的日本人群聚區,王詩琅先生所居住的萬華和大稻埕,則是屬於「本島人」的區域。王詩琅先生或許也是依隨著臺灣人的習慣,而選擇了那家餐廳吧。

我記得有7、8個人參加了那個午餐聚會,那時王先生當然向我一一介紹眾人,但很遺憾也很失禮地,我只記得其中兩位的名字:林明德先生(師範大學歷史系教授)和鄭欽仁先生(臺灣大學歷史系教授),其後我曾獲得這兩位的指點與教導。我大略記得林明德先生當時談及臺日關係的話題,而鄭欽仁先生的談話則令我大受衝擊,至今仍記憶鮮明。他當時突然一開口就以強烈的語氣說:「我拒絕了署名!」這句話是以日語說出。所謂的「署名」,就是大學教授連署具名在報紙上發表宣言,將「美麗島事件」中遭到鎮壓的「黨外人士」視為「暴力分子」,進行強力批判。無須贅言,這當然是國民黨的安排,但鄭欽仁先生在壓力下仍舊拒絕了署名的要求。

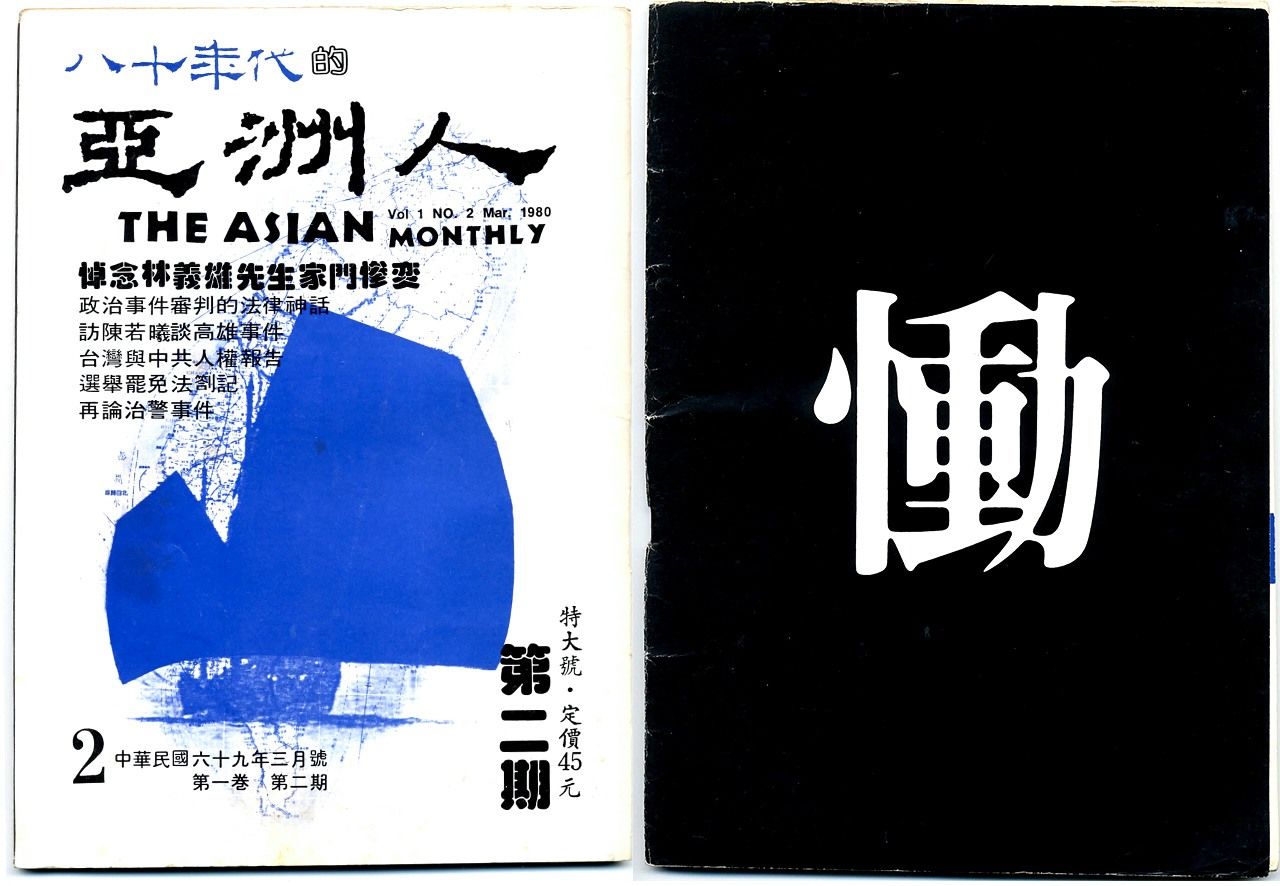

所謂美麗島事件,發生在1979年12月10日的世界人權日,當時屬於「黨外」反抗勢力的美麗島雜誌社在高雄主辦遊行,參與的民眾與軍警爆發衝突,連當時不在現場的人,事後都遭到逮捕,情勢演變為針對「黨外」勢力的大搜捕,可說是臺灣現代史上的重大政治事件。後來我才得知,當時自己待在臺灣的那段時間,正是被逮捕的「黨外」運動者接受正式審判前,展開預審的時期。那時的臺灣,大多數人都噤聲不語,瀰漫著一股靜默的緊張氣氛。

相較於此,當時我再次呼吸到睽違已久的臺北空氣,或許還是過於天真又搞不清楚狀況。從1970年代末期開始,我便開始購買並閱讀香港評論時事的月刊雜誌《九十年代》,該刊載有關於臺灣政治動向的報導,呈現異於國民黨的不同觀點,我必定詳細閱讀。當時日本媒體幾乎不會報導臺灣的消息,網路當然也還沒出現,傳真機才剛開始普及,但對於臺灣政治情勢的大略狀況,我有一套自己的理解。

不過,當時自己的感受和臺灣的實際狀況還是頗有差距。從鄭欽仁先生的強烈語氣裡傳達出的反抗姿態,與當時「波麗路」的氛圍產生了交互作用,讓我強烈地意識到自己來到了剛發生美麗島事件的臺灣,並將眼前歷歷在目的一切刻印在記憶裡。這個衝擊破除了我那「沒進入狀況的天真無邪」。

1980年第二次造訪臺灣,對我來說,是一趟不斷遭受衝擊的旅程,那些衝擊層層積累,促成了我對現代臺灣政治的測量標地及重新認識。

標題圖片:本文筆者若林正丈先生(野島剛攝影)