對漸逝的幕末文化之熱愛與執著:《守貞漫稿》(15 最終回)

文化 歷史- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

寶船和三河萬歲

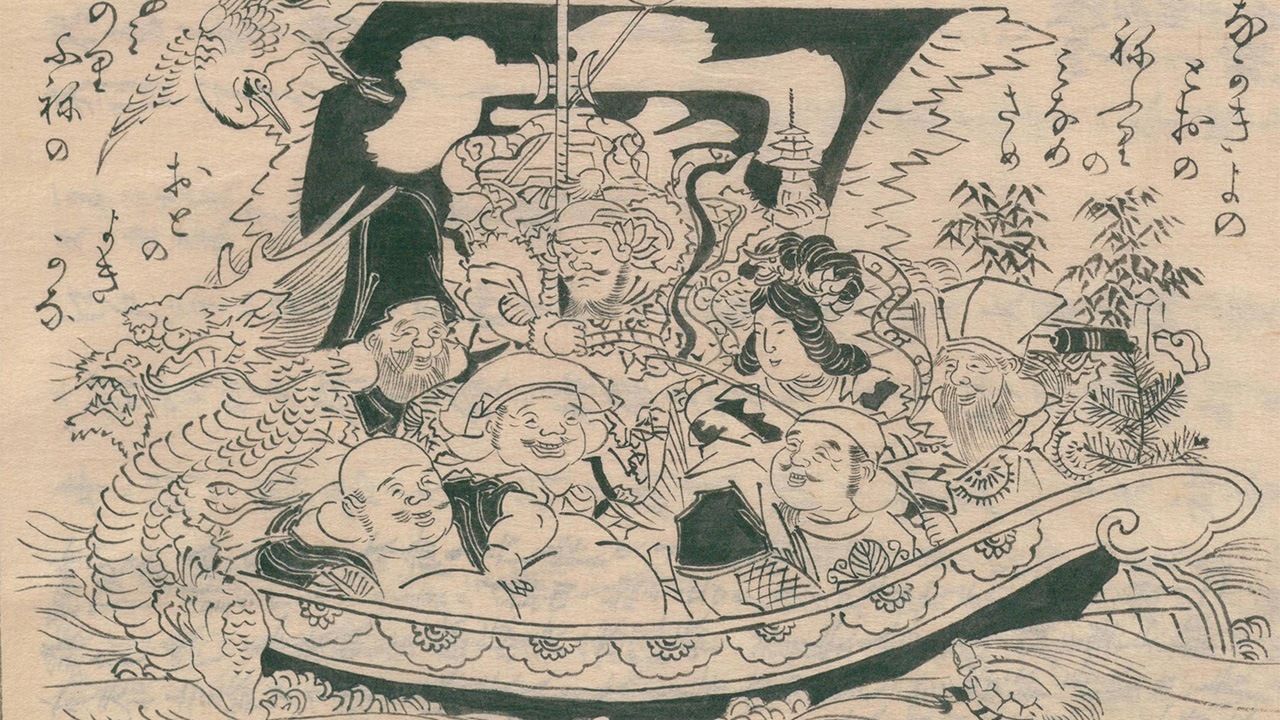

「寶船」。正月2日的夜晚,把七福神乘寶船圖墊在枕頭下入睡,就能做個美夢——這是江戶時代深受平民喜愛的風俗。

睡前會吟唱下麵的回文。回文,就是無論正著念還是反著念都一樣的句子。

「長き夜の遠の眠りのみな目覚め 波乗り船の音のよきかな」

(大概意思是「長夜遠方的沉睡都醒來,乘著風浪而來的船聲真美」——譯注)

讀音是「na ka ki yo no to o no ne mu ri no mi na me za me na mi no ri fu ne no o to no yo ki ka na」——確實,正著念反著念都一樣。

隨筆集《嬉遊笑覽》(文政13年/1830年)中談到這個回文,稱「其故不知(起源不明)」。

另外,《全浙兵制考》(享和2年/1802年)的附錄《日本風土記》中也可看到記載了回文。

《全浙兵制考》是記錄了16世紀末之前的日本風俗習俗的書籍。換而言之,可以認為至少是1500年代流行的回文。

那麼,各位讀者中有誰像上面所講古人那樣「做過」嗎?

雖然不敢說肯定沒有,但至少筆者沒做過。

據《守貞漫稿》記載,「江戶今專於元日二日宵,小民巡賣此物。」

看來,寶船的圖畫是正月初二入夜後售賣的。

標題圖片是嘉永4年(1851)守貞根據自己買的畫臨摹而成。

順便一提,關於「哪天做的夢才算是初夢?」,答案眾說紛紜。在江戶,早期就指的是除夕夜裡做的夢,但由於除夕夜也有守歲不睡覺的習慣,因此從天明年間(1781-1789年)起,就變成了元日和初二做的夢都算「初夢」。

據說此後,不知從是什麼時候起,初二夜裡做的夢才是初夢成為普遍的說法了。我想守貞的時代指的也應該是初二夜吧:入夜後買張畫,枕在枕頭下睡覺,然後早上醒之前做一個美夢。

「萬歲」也是消失的風物詩。

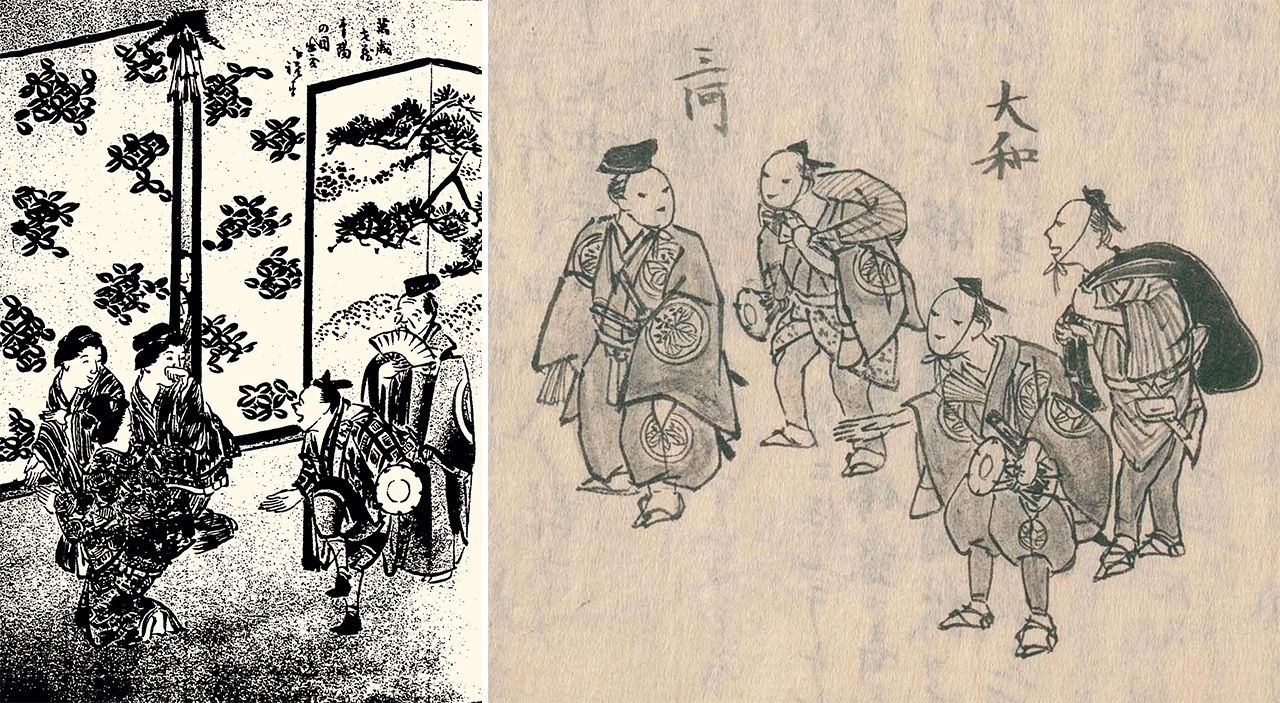

萬歲,是漫才的起源,江戶時代,二人一組的萬歲師正月間在城市中游走,到住家和商店前表演「門付」。

其起源也眾說紛紜,據說原本是陰陽師的後裔們開始的「千秋萬歲」(祈願長壽的儀式),後來慢慢演變成為了一種藝術表演形式。在平安時期作為貴族的年節活動而固定下來,然後傳到尾張和三河,並在幕府統治下在江戶作為「三河萬歲」而獲得人氣。

「來江戶者,視三河第一。」(《守貞漫稿》)

大概是因為江戶幕府的開創人德川家康是三河出身,所以「三河萬歲」受到了特別對待。1996年「三河萬歲」被指定為國家重要無形民俗文化遺產,安城市等保護團體致力於公演和後繼者的培養。

正月走家串戶的萬歲師們的身影雖然消失了,但正月的電視節目卻有很多曲藝表演,或許這就是萬歲的一縷餘香吧。

(左)《江戶府內繪本風俗往來》(國立國會圖書館藏)的三河萬歲,大搖大擺地住進了人們家中。(右)左邊為三河萬歲,右邊為大和萬歲的組合。大和(現在的奈良縣)的萬歲據傳歷史比三河的更悠久,主要是在上方一帶表演

2月8日處處可見奇異光景

與以元日為中心的「大正月」相對的,是正月15、16日的「小正月」,在當時也是日常生活中的節日。這一天人們會吃小豆粥,這一風俗至今也在一些地方保留下來了。小正月過後,人們會取下注連繩和裝飾物燒掉。這種叫做「Dondo燒」的火祭儀式各地都有。

《守貞漫稿》記錄了小正月期間一些現在已經看不到的趣事。

「十四五日頃,眾小戶男童蒿筵兩邊付竹,四人共擔之,巡坊門諸戶,乞門松、注連繩等。以多集為功,少集為恥。」(《守貞漫稿》)

請給我們注連繩和裝飾物,我們要拿去燒掉(Dondo燒)——孩子們走街串巷討要東西。要得少了,就是「恥辱」。孩子們的世界也會內卷,要少了就會覺得沒面子。

於是就會出現偷盜注連繩的不守規矩之人。

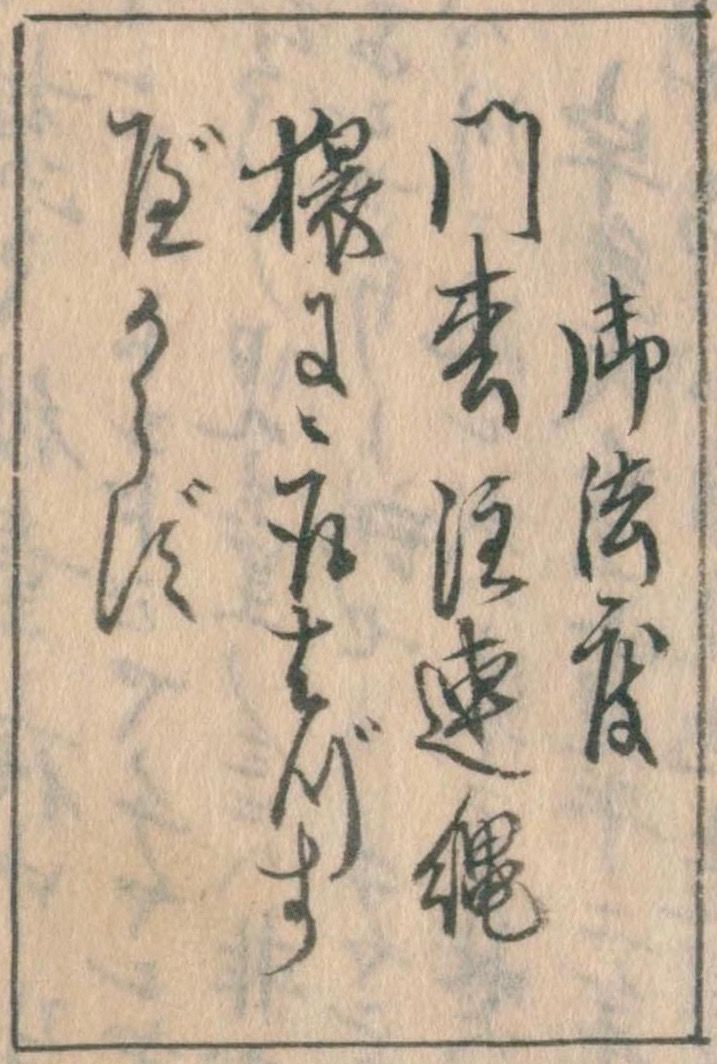

「自九、十日頃,夜中偷取此物。故官禁之,木門及其他處貼紙。」(《守貞漫稿》)

「御法度 門松、注連繩不得妄取之」。幕府張貼了禁止的告示。對此守貞寫到:「唯以多為功,以此為樂也,不有添加金錢等」(不過就是孩子們比賽誰收集得多的遊戲罷了,又不是拿來換錢的),對少年們的行為很是寬容

換而言之,幕府明令「不得擅自取走」,禁止偷盜此物。只能說,無論哪個時代都有壞孩子存在吧。

到了2月,8日是「御事始」。這一年節活動的意思是正月也結束了,人們該開始步入日常生活了。江戶時代還是舊曆,所以2月8日相當於西曆3月上旬。也就是初春。在農村,初春也是開始農作的時節。

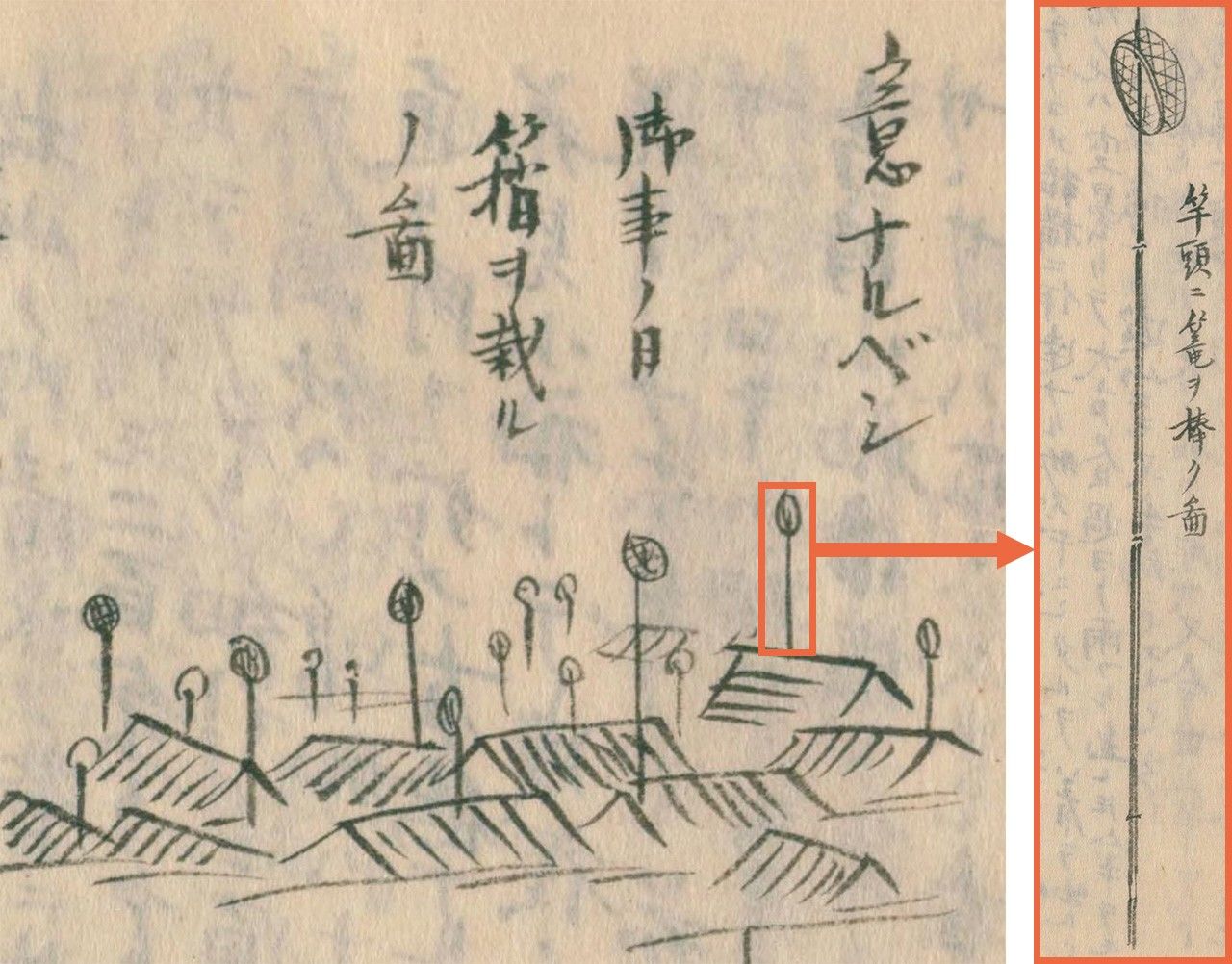

這種季節交替的時刻,就會有魔物氾濫——於是,人們會把筲箕掛在竹竿頂端,立在屋簷上,用來驅魔。

(左)御事始時,頂端掛著筲箕的竹竿如雨後春筍般林立;(右)竹竿和筲箕的詳細圖图

為什麼是筲箕呢?有一個說法,因為它的網眼看起來是「☆」形的。「☆」跟陰陽師安倍晴明的家紋「晴明桔梗」(五芒星)相似,人們都相信它有驅魔的效果。

此外,也有人家掛味噌笊籬,代替筲箕。因為味噌笊籬的網眼是無數個方眼(四角形),它「似道教秘咒九字(真言)」(《守貞漫稿》)。

道教的九字真言是「臨兵鬥者皆陣列在前(該版本為傳到日本時的誤傳,原本的九字真言是『臨兵鬥者皆陣列前行』——譯注)」九個字。據說一邊詠唱咒文,一邊多次橫豎比劃手刀,就能畫出一個方眼網目的形狀。

這一風俗現在完全被廢除了,不過想像一下江戶街道上空無數筲箕、味噌笊籬高高懸掛的光景,那該多麼奇妙。

明治維新是民眾文化的分歧點

順便一起,御事始有兩種,神事(迎接神靈的儀式)有12月8日的「事始」和2月8日的「事終」。所謂正月,大概就是迎接神靈到來的時期吧。平民則是從神事完成的2月8日起回歸日常生活,一直勞動到12月8日才算事終。

不過,正如前文介紹的,正月的儀式改變了模樣,一部分還逐漸荒廢了。

為何荒廢了?想要找到答案並非易事。一個原因可能是幕末、明治維新之後,日本的西歐化進程突飛猛進,尤其是江戶這種城市地區的生活、居民的價值觀都在不斷發生變化吧。

喜田川守貞恰好是一位生活在幕末激蕩期的人物。他本業是白糖批發商(參考本連載第1回),嘉永5年(1852年),經營開始走下坡路,「破產閒居中執筆一試」(《守貞漫稿》)。

也就是說,他因家業敗落,賦閑在家,於是開始執筆寫書。

第二年,嘉永6年(1853年),黑船來到了浦賀。守貞對黑船感到恐懼。

他寫到:「墨夷來,唯恐戰爭將至,祈幕府無事,無難。故即時自川肥(越)複歸。」

墨夷(坐黑船的夷狄)來了。說不準會爆發戰爭。

心裡盼著幕府平安無事,一邊暫避川越(現在的埼玉縣),戰亂危機解除後,就又回來了。

雖然只是筆者的個人見解,但我猜測從川越回歸的守貞應該是親眼看到了庶民文化不斷衰退的狀態了吧。此外,無論是幕府的倒臺,還是之後歐美文化浸透掀起的社會巨變,守貞或許都預見到了。

事實上,守貞熱愛的江戶文化受到了兇猛的西洋化和效率化浪潮的衝擊而不斷式微。

寶船、小正月、御事始等,都是與平民信仰緊密相關的微不足道的文化。

然而,這類祈求財運、健康運、長壽運,甚至驅散邪氣祈願一年事業運的儀式活動,都在明治維新之後,全部集約簡化成了去神社佛閣的「初詣」了。

那些被認為是沒用的文化和風俗,就這麼逐漸消失在了歷史長河中。

「上巳(桃花節)」「端午」「七夕」等節日還深深紮根于現代生活之中,但9月9日的「重陽」早已不見蹤影。在過去,這一天人們會祈禱無病息災,喝菊花酒(《十二月游》,國立國會圖書館藏)

真的沒用嗎?

平民用自己的方式感受和熱愛著身邊的風俗和文化的時代,應該就是守貞失蹤之前的時代吧。

慶應3年(1867年),守貞封筆隱身。之後的行蹤不得而知。

《守貞漫稿》系列,這一篇便是最終章。感謝各位的陪伴。

標題圖片:守貞臨摹的自己買的寶船圖。插畫左右都寫著回文(國立國會圖書館藏)