我的臺灣研究人生:『臺灣日記』──史上首次總統直選的田野調查(上)

政治外交- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

歷史性選舉觀察的長期研究休假

1993年春天,臺灣實現了國會的全面改選,在此情勢之下,李登輝二度遭逢黨內鬥爭,亦再次獲得勝利。1996年春天舉行首次總統直選的政治規劃日程幾乎已成定局。眾人心裡都明白,對於臺灣而言,此次選舉將載入史冊。當時我想,無論如何都要待在臺灣,長期觀察此次選舉直到投票日為止的過程。工作上剛好也輪到我申請長期的研究休假,因此詢問同事,讓我申請1995年度(1995年4月~1996年3月)的研究休假。

接受我的臺灣訪學機構是中央研究院的民族學研究所,受到當時任該所研究員的社會學者張茂桂先生的協助,讓我成為該所的「訪問學者」。社會學者任職於民族學研究所,或許聽起來有些怪異,但當時中央研究院尚未設立社會學研究所,曾在此回憶錄出現的蕭新煌先生、吳乃德先生、柯志明先生(前政治犯柯旗化先生之子)、當時以臺灣「族群」問題的實證研究而受到矚目的王甫昌先生等等有為的少壯學者,都曾「棲身」於民族學研究所。

民族學研究所當時的所長是徐正光先生。他也是社會學者,當時正在研究臺灣的勞動問題,記得自己曾經在他訪日演講之際擔任口譯。也因為他是臺灣客家人,之後亦參與臺灣客家研究的推動工作。

參與臺灣人國族認同研究的人們

實際上,社會學研究所在我訪問那年已成立籌備處,依據中央研究院的規定,10年後的2005年,則正式成立社會學研究所取而代之,之後按規畫實行可喜可賀。先前連載曾經提到,我在臺灣政治研究領域裡的第一本專門著作是《臺灣:分裂國家與民主化》,其內容是吸收了1980年代開始出現的、所謂學術知識上的「中華民國臺灣化」之成果才有所成,前述的諸位學者便是立於此研究前線的人們。

雖說是立於前線,從研究見解而言,他們的研究工作並無任何特殊之處。而是因為他們直視當時臺灣社會的現實,在學術上使用在美國習得之分析方法與概念,針對曾是敏感議題的省籍矛盾與臺灣人的國族認同等問題進行調查與分析,並對社會發表研究成果。

他們的學術問題明確地觸及敏感議題,甚至將此作為社會議程,向社會大眾提案呼籲。不過也有一批自稱為「國際左派」的人們,相當反對這樣的情況,學界因此產生紛爭與衝突。我對此事並無太大自覺,在對立的一方陣營裡開始了我的「訪問學者」生活。雖然並無任何後悔之處,但回國後,我仍留下些許苦澀回憶。

1995年9月民族學研究所設立40週年慶祝大會。前列右方為筆者,筆者後方身著白襯衫的是王甫昌,左方打領帶的是社會學者瞿海源教授。瞿教授曾在1990年3月「野百合運動」時,陪同絕食抗議的學生進入總統府與李登輝會面。(照片出處:中央研究院社會學研究所《我與社會所:中央研究院社會學研究所成立二十周年紀念專刊》,2015年)(筆者提供)

書寫『臺灣日記』

在民族所所長徐正光老師的安排照料之下,訪問期間讓我入住在中央研究院活動中心的一個房間,研究室則是在所內一間無人使用的研究室。從宿舍到研究室,走路約7~8分鐘,以往相當憧憬工作場所與住居鄰近的夢想,僅在這一年間實現了。由於住處是活動中心,當然設有游泳池,我常當作早上第一個事情到那裡游泳。因為張茂桂先生和吳乃德先生的邀約,我也常常到網球場打球。

我的研究室裡也配置了一臺電腦。當時剛好是網際網路普及的時期,中央研究院的系統亦完備,我也獲得自己的電子郵件信箱,正想嘗試使用,恰巧張茂桂前往德國,我便書寫電子郵件給他,順便通知我已抵達臺灣,也獲得他的回信。我想這是我初次使用網際網路的經驗。不過使用那個系統書寫日文尚且不易,自己的工作還是使用從日本帶來的富士通文字處理機。題外話,結束研究休假回到日本後,東大的同事間開始盛行使用網路,我也急忙地從文字處理機改用個人電腦。

當時的我決定持續不懈地書寫日記。我不習慣熬夜,因此都是隔天早晨在研究室對著文字處理機奮鬥。由於相當詳實地記下所見所聞,有時整個早上都花在寫日記一事。雖然待在臺灣的主要目的是密切觀察臺灣如何迎接總統直選的歷史性時刻,若民主化在選舉後告一段落,我便打算為了重返歷史研究在臺北做些準備,但之後才知道這完全是自己一廂情願的如意算盤。由於主要目的是親眼見證那歷史性的一年,自己的預想落空亦是無法避免之事。

那段期間早晨相當忙碌。有時在泳池游泳,或在研究院附近散步,我都樂在其中,也常常一邊吃早餐,一邊閱讀兩份報紙(《中國時報》和《聯合報》),或是觀看電視新聞。接著前往研究室,書寫日記,進行研究工作;中午過後,有時是自己向他人邀約的訪問,或是接受他人的約訪,而前往臺北市內與人會面的情況為多。

交通手段則是先記住行車路線,主要搭公車出門。出門很少是為了正式的訪問行程,因此也很少當場筆記要點,為了別遺忘饒富興味的所見所聞,好幾次在回程的公車或計程車裡,在手邊的紙張上振筆疾書。當然,我也盡量與每日接觸來往的民族學研究所和其他研究所的熟人談話交流,其中也包含時事議題,努力理解他們的看法與感受。晚上有時會與來到臺北後結識的產經新聞支局長小澤昇先生,以及日空航空(Air Nippon Co.,Ltd,全日空子公司)臺北支社長池本好伸先生,我們三人自稱「臺獨聯盟」(臺北獨身者聯盟),一起小酌一番。

關於正式訪問,我曾經嘗試訪問當時的總統李登輝先生,卻未能實現。那時我將在岩波書店的「現代亞洲的肖像」的系列叢書裡,書寫一本名為《蔣經國與李登輝》的專書。希望藉此良機,在研究休假期間訪問李登輝,以增添書中內容,因此從春天開始,便透過中間人傳達希望專訪的請求,但在當時的政治情勢之下,李登輝本人對於有人書寫自己的個人之事變得有些敏感,加上進入7月後,中國軍隊的飛彈威嚇讓兩岸的緊張局勢升高,專訪一事便在不知不覺之間化為泡影。只是書的撰寫沒斷,回國後1997年6月終於出版。

回憶裡的三人之旅

在臺灣外出四處踏查,也讓我留下了相當愉快的回憶。葉國興先生當時住在臺北郊外的木柵,每到週日便常常帶我出門。我與葉先生是在1990年代初結識,當時他在名為國策研究院的民間智庫擔任副執行長。他曾帶我前往木柵郊外健行,足跡更遍及北部的金山遺跡和1895年日本軍隊登陸之地遊覽踏查。

帶我結識作家李喬的也是葉國興先生。我擔任大學助手的時期,早已讀過他的臺灣歷史大河小說《寒夜三部曲》。葉先生是出身高雄的福佬人和使用語言上接近福佬語的潮州語的廣東省潮州府出身的人們),李喬先生則是至今仍定居苗栗的客家人,雖然兩人母語不同,當時似乎同為推動「文化臺獨」的同志。我曾經搭乘葉先生駕駛的汽車,三個人前往南部進行三天兩夜的旅行。現在仍常回想起的是,曾造訪當時臺南縣的玉井,亦即1915年噍吧哖事件的歷史現場。

此事件發生在日本殖民統治時期,除了1930年著名的霧社事件之外,是由漢人主導的最後一個武裝抗日事件。因首謀者之名,亦被稱作余清芳事件。而稱為噍吧哖事件,則是由於臺灣總督府警察隊與抗日農民爆發最激烈戰鬥之處就在噍吧哖,因而得名。總督府的法院依據惡名昭彰的「匪徒刑罰令」,將接近兩千人的被捕者判處死刑,即使在日本國內,批判聲浪亦是高漲不下,不得不以大正天皇登基的名義特赦,大量減少刑度。

在玉井的街道上,葉先生為我探訪得知當地建有寺廟,祭祀因該事件而喪命的民眾。當年事件發生後,當地農民耕種時發現土地裡埋有骸骨,那是與警察隊戰鬥後殞命的抗日民眾遺骸,據傳私下收集後的骸骨即在此被祭祀。李喬先生曾言:「將此事寫在記憶的紀錄簿上吧」,此言讓我記憶深刻。其後經過20年,在已成為(臺南)成功大學歷史系教授的陳文松先生──曾是我在東大研究討論課的指導學生──的導覽之下,再次造訪該寺廟,寫下了新的記憶。

2016年再次造訪祭祀噍吧哖事件犠牲者的寺廟。再訪之際,已修建如此大門(筆者攝影)

寺廟內部。1915年爆發抗日事件時的三位領袖余清芳、羅俊與江定已被祀奉為神明(筆者攝影)

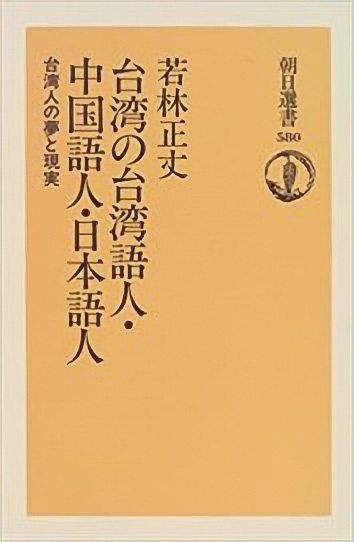

現在回頭來談日記,我書寫完成後暫名為『臺灣日記』,因長期積累的書寫,此書長達400字稿紙1300張的份量。其後獲朝日新聞社以『臺灣的臺灣語人・中國語人・日本語人』(暫譯)為名出版。為我仔細編輯此日記的是出版編輯部的岡惠里女士,共刪減了約一半的份量。非常卓越的刪減編輯手法。

標題圖片:李登輝先生在臺灣南部高雄的菜市場裡,與選民握手致好,1996年3月22日(AP / Aflo)