移民作家アーニャ・ユーリニッチの復帰

社会 文化- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

亡命ロシア文学の系譜

20世紀は亡命の時代だった、と言われる。ボリシェビキによるソヴィエト政権樹立以降、大量の亡命者を生み出したロシアは亡命者の巨大な「供給元」だった。故国を追われ、散り散りになった亡命者たちは、苦汁をなめながらも、それぞれの亡命先で文化の発展に貢献してきた。音楽、絵画、映画、舞台芸術……。そこに花開いたのは、「もうひとつのロシア」だった。

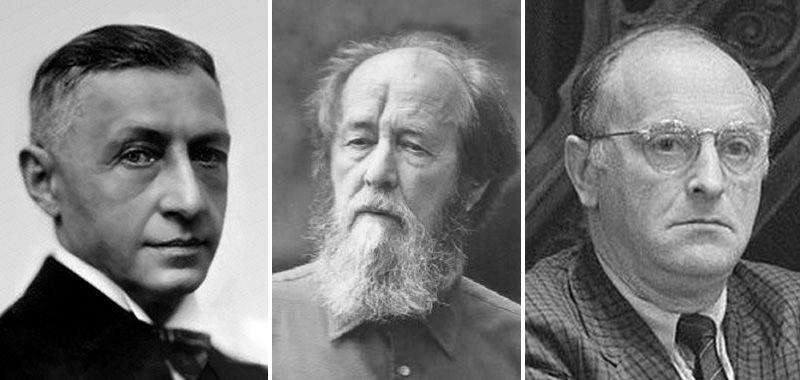

イヴァン・ブーニン / アレクサンドル・ソルジェニーツィン / ヨシフ・ブロツキー

イヴァン・ブーニン / アレクサンドル・ソルジェニーツィン / ヨシフ・ブロツキー

もちろん文学もその例外ではなく、ノーベル文学賞を受賞した五人のロシア人のうち、(政治的な偏向があったにせよ)過半数の三人までもが亡命者だったといえば、そのウェイトの大きさがわかるだろうか。イヴァン・ブーニン(1870―1953)、アレクサンドル・ソルジェニーツィン(1918―2008)、ヨシフ・ブロツキー(1940―1996)。世代や政治的立ち位置、作風までも大きくことなるメンバーだが、逆にそれだからこそ、亡命ロシア文学のレパートリーの広さをよく示していると言えるだろう。

初期の亡命者であり、ロシア貴族文化の最後の残照を描いたとされ、短編小説に持ち味があったブーニン。作品を用いた政治的告発で国家を揺るがしたソルジェニーツィン。形而上学的なモダニズム詩の世界をつきつめたブロツキー。ここに『ロリータ』や『青白い炎』を書き、アメリカ文学の世界でも影響力をほこったウラジーミル・ナボコフ(1899―1977)を加えれば、世代的にも政治的、作風的にも、20世紀ロシア亡命文学のスペクトラムをおさえることができるだろう。

北米におけるロシア系ユダヤ人作家の台頭

そして、20世紀が「亡命の時代」だったなら、21世紀は「移民の時代」だ。「亡命」と「移民」の差にはいろいろあるが、亡命があくまでも政治的なものであるのに対し、移民はただ自身や家族の生活のために国境を越えるのだ。そのため、要因が解消されれば帰国してしまう前者と違い、移民ははじめから現地に同化して、定住することを目的にしている。

ここ20年ほどのあいだ、ペレストロイカと前後して出国した大量のユダヤ系ロシア人(ロシア系ユダヤ人)が、移民先において現地語で活躍している現象については、たびたび筆をとってきた(※1)。これは、20世紀の政治的亡命者たちが、ブーニンにしろ、ナボコフにしろ、ソルジェニーツィンにしろ、ブロツキーにしろ、ロシア語を第一言語とし、とりあえずはその母語での執筆からキャリアをスタートさせたことを考えると大きな変化である。しかしそれも亡命と移民の前提の差を考えれば、むしろ当然のことなのだ。

ロシア系移民作家の中には、デイヴィッド・ベズモーズギス『ナターシャ』(小竹由美子訳、新潮社)やラーラ・ヴァプニャール(片渕悦久訳、朝日出版社)のように、すでに日本で翻訳紹介されている作家もいる。近年、翻訳紹介された『スーパー・サッド・トゥルー・ラブ・ストーリー』(近藤隆文訳、NHK出版)の著者ゲイリー・シュタインガート(1972―)は、『ニューヨーカー』は2010年に選出した「40歳以下の有望作家20人」に選ばれた人気作家だ(初の翻訳書となるこの邦訳書に、訳者あとがきや解説のたぐいの文章がまったく載せられていないのは、おそらくはスペースの都合とはいえ、残念だった)。

人気の指標としての朗読会(リーディング)

ボストン・ケンブリッジに住んでいたころ、私はハーヴァード最寄りのインディペンデント系書店「ハーヴァード・ブックストア」主催の彼の朗読会(リーディング)によく足を運んだ。この朗読会は通例は書店内の15畳ほどのスペースでおこなわれるが、一部の人気のある作家は外の広い会場に変更になる。

その会場の広さで作家の人気具合がわかるというわけだが、シュタインガートの場合は、スクウェア至近の名画座ブラトル・シアターを貸しきっての朗読会(ちなみに、私の滞在中ここを貸しきっていたのはポール・オースターとジュノ・ディアス、サルマン・ラシュディ[!]ぐらいだった)がおこなわれた。

もちろん満員になった会場で、新作のエッセイ集からの朗読にウィットに富んだユーモアで聴衆の爆笑をとっていたのは忘れられない(ただし、その三割ぐらいしか理解不能)。隣に座っていた男性に聞いたところ、「自分はよく知らないけど、彼女が大ファンだから一緒に来たよ」とのことだった。このように、移民作家がごくごく普通に、バックボーン抜きにして人気作家になっているというのがアメリカの現状なのだ。

アーニャ・ユーリニッチとデビュー作『ペトロポリス』

シュタインガードについてはまた別の機会にゆずるとして、今回紹介したいのは、まだ日本では翻訳紹介されていないアーニャ・ユーリニッチだ。1973年生まれの彼女は、シュタインガートと同じように、ソヴィエトからアメリカに移住してきたユダヤ系ロシア人だった。シュタインガートとはほぼ同年齢、ただし違うのは、シュタインガートがごく幼いころ(6歳―7歳)に渡米したのにたいし、ユーリニッチは17歳のときに渡米したという背景の違いがある。当然ながら、同化や、言語習得への道のりもより困難だったと思われる。

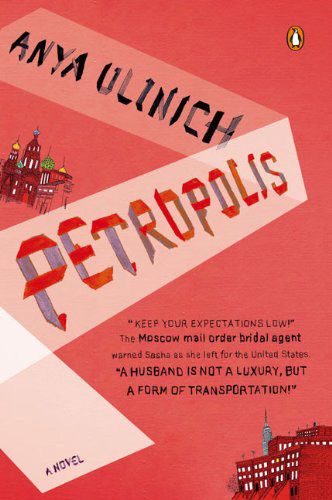

さて、そのデビュー作『ペトロポリス』(2007年)は、シベリアの街、アスベストIIに生まれのユダヤ系ロシア人サーシャが、アメリカに出国した父を追って、ロシア妻紹介サービスを使ってアリゾナに向かう――という奇抜なストーリーだった。この作品は好意的に書評され、いくつかの賞を授与された。まさに作家としての前途は洋々かのように見えた。しかし、そのあとが長かった。

長いライターズ・ブロック

「だれでも一冊は小説を書ける、自分のことを書けばいいのだから」とは(それが事実かどうかはともかく)一種のクリーシェだが、個人的な見解ではこれは移民作家にはきわめてよくあてはまる。というのは、ロシア系に限らず移民作家はおうおうにして自分の移民体験や、異文化体験を書けば話題性もあり、一冊は書けるのだが、ではそこを離れて自分の想像力のみで作品を生みださなくてはならなくなったとき、書けなくなって消えていく作家は非常に多いからだ。

逆に、多くの成功する移民作家はこの切りかえがうまい作家であり、先にあげたゲイリー・シュタインガートも、自伝的要素(ロシア・ソヴィエト的要素と言いかえてもいい)が強いデビュー作『ロシアン・デビュタントの手引書』から、三作目まで『スーパー・サッド・トゥルー・ラブ・ストーリー』までかけて、移民体験を排除するようにしてきたと言える。

また一作目が(そこそこ)評判がいいと、大学の創作科などでクリエィティブ・ライティングを教えることで生計をたてることができてしまう というアメリカ特有の事情もある。ユーリニッチの場合もこの二作目のライターズ・ブロックにつきあたり、作品を発表しない時期が続いた。(これは後述する新作でも触れられているのだが)第二作を書いたことは書いたのだが、気に入らず、破棄してしまったようなのだ。

2008年にペン・アメリカのウェブサイトに寄稿し、のちにアンソロジー『アメリカ人になる』に収録された短編「看護婦と小説家」が、イライジャ・ウッド主演で『僕の大事なコレクション』として映画化された『エブリシング・イズ・イルミネイテッド』のセレブ作家ジョナサン・サフラン・フォアを揶揄したものではないか、ということで一時話題になったことを例外にして、長い間沈黙がつづくことになった。

「グラフィックノベル」という大胆なモデルチャンジ

7年にもおよぶ長いライターズ・ブロックに苦しんだユーリニッチが選んだのは、なんと小説を捨て、グラフィックノベルという新しい表現方法を選ぶことだった。グラフィックノベルとはいわば「マンガ」だが、一般に複雑なストーリーや、シリアスなテーマを扱う。とはいえ、小説家としてデビューしたのちにグラフィック・ノベリストに転向する例はあまりないように思う(その逆はまだありそうだが)。

そもそもユーリニッチは、四歳にして絵に興味を持ち始め、モスクワの高校で絵画を学んでいた。渡米後もシカゴ・アート・インスティテュートで絵画を学んだあと、カリフォルニア大学デーヴィス校で美術学修士号(マスター・オブ・ファインアート)を取得するなど、一貫して芸術への興味を持ちつづけてきた。渡米してしばらくのあいだは、絵を描くことだけが人並み以上によくできることだった、と作家はあるインタビューで述べている。実際、「ことば」と違ってヴィジュアルは普遍的なメディアだ。むしろ、長い間捨てられていたのは小説ではなく絵のほうだったのだ。

ユダヤ移民の「ウィタ・セクスアリス」

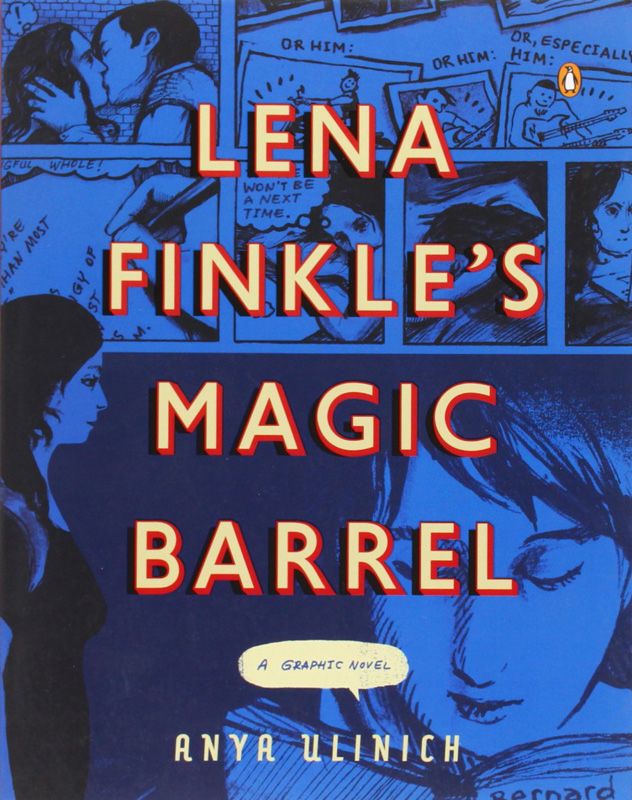

2014年の夏に刊行された新作『レナ・フィンクルの魔法の樽』は、300頁以上にわたってたしかに密度の濃いアート・ワークがみっしりつめこまれている。ただし、もちろんユーリニッチのグラフィックノベルは、「絵」だけでなく、小説的なたくらみに満ちていている。

物語の主人公は、30代も後半に差しかかったユダヤ系ロシア人女性レナ・フィンクルだが、明らかにユーリニッチ自身をモデルにしている。ロシアから10代後半に移住して、二度の結婚と離婚などの紆余曲折をへてブルックリンで暮らす二児のシングルマザーだ。デビュー作を発表したものの、なかなか二作目が執筆できず、ライティング・プレイスで催されている小説教室の講師として生計をたてている……。

話の中心は、レナの赤裸々な「ウィタ・セクスアリス」である。モスクワのアメリカ大使館が催した文化交流イヴェントに呼ばれたことにより、ロシア時代の恋人「アリク」と往年の恋を再燃させるが、いかんせん遠距離恋愛のためつづかない。その後、レナはOkCupidというソーシャルネットワーク兼出会い系サイトで男性を物色してはデートとセックスにいそしむようになる。そこにいたるまでの経緯や、ソ連におけるセックス・エデュケーションについて知ることは、ゴシップ的な興味をそそる。

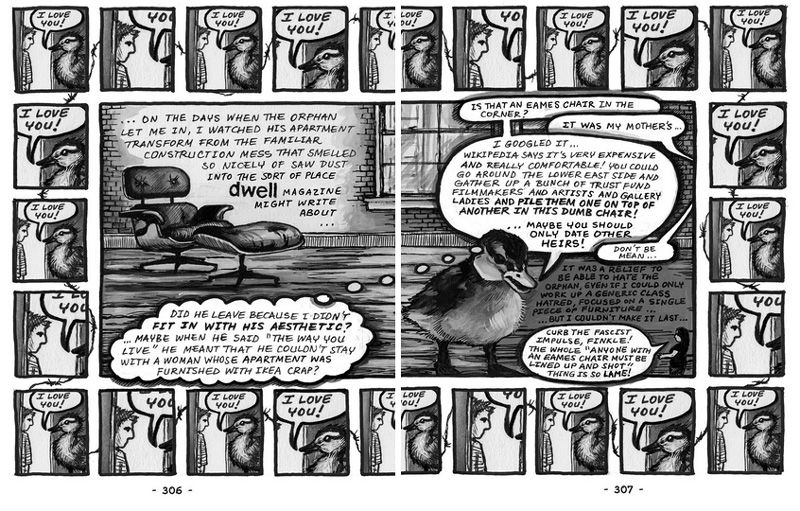

ある日、レナはグレイハウンドのなかでユダヤ系のレジェンド作家、フィリップ・ロスの隣に座っている。『ポートノイの不満』の大ファンだと話しかけるレナに、ロスは「やめてくれ、わしはお前さんとはぜんぜん違う。お前は女だし、しかも美人でもない。それにお前は移民だ!」とつれない。ふと気づくとフィリップ・ロスはマラマッドの『魔法の樽』を読む別の男性に変貌している。彼は「孤児(オーファン)」と呼ばれる謎の男性で、年齢不詳、金や物質に執着せず、ヒッピーのような生活をしている……。

21世紀の「魔法の樽」とユダヤ文学

実は、この『レナ・フィンクルの魔法の樽』は、やはりユダヤ系の作家だったバーナード・マラマッドの有名な短編「魔法の樽」を下敷きにしている。「魔法の樽」は、ユダヤ人のラビ見習いの若者、レオ・フィンクルが理想の花嫁を見つけるまでの物語だ。レオの依頼を受けた怪しげな紹介人ソルツマンは自分には魅力的な未来の花嫁のプロフィールがいっぱいに詰まった「魔法の樽」があるんですよ、と語りかける。

実際は、そんな「魔法の樽」などどこにもないことが物語がすすむにつれ判明するのだが、おそらく、ユダヤ系のような宗教的なコミュニティでは、ソルツマンのような役割をする人間が必要だったのだろう。しかし、ユーリニッチ同様21世紀のブルックリンで暮らすレナ・フィンクルにとって「魔法の樽」は、出会い系サイトやソーシャルネットワークサービスなのだ。

もちろん、このような文学的言及(アリュージョン)だけでなく、いかにも漫画的な効果も十分に活用されている。ひとつは「小さなレナ」が常に登場し、レナに話しかけてくることだ。彼女は、ときに家族をかえりみず放埒な生活にふけるフィンクルへの「つっこみ」役である。

マラマッドのレオ・フィンクルが最終的には「理想の女性」に出会うのにたいし、レナ・フィンクルは結局オーファンに突然捨てられてしまう。刷り込みされた親を求める哀れな子ガモに文字通り変身したレナは、オーファンのもとに通って、数ページにわたって80回も「愛してるわ」と言いつづけるのだが、復縁は望むべくもない。オーファンは母親に虐待された不幸な生い立ちの持ち主で、女性との関係を長く続けることができなかったのだ。

物語の最後、レナはオーファンにあなたのことを書くわ、とオーファンに自分の決意を告げる。冒頭でモスクワのアメリカ大使館の文化交流イヴェントに招待されたレナは、そこで「アメリカの作家のふりをしなくちゃならないの」と母親にこぼしていたことを考えると大きな進歩だ。

7年前だが、別の記事でロシア系移民作家の紹介を書いたとき、名前の読み方をエージェントにメールで尋ねたことがある。エージェントは直接聞いてくれ、と作家本人にとりついでくれ、作家は「ロシア語ならウリニッチだけど、英語ならユーリニッチよ」と教えてくれた。そのときはスペースの都合上、ちゃんとした紹介ができなかったことが気がかりだった。今回、やっと紹介する機会が与えられてうれしく思っている。もちろん、彼女はいまやれっきとしたアメリカの英語作家なので、英語読みにしたがって「ユーリニッチ」としておいた。

バナー写真:ハーヴァード・ブックストア (Courtesy of the Harvard Book Store)

(※1) ^ 「ロシア文学『亡命』第五の波:あるいは二一世紀の宇宙犬たち」『ユリイカ』2008年3月号、青土社、150-157頁、2008年。「もうひとつの『ロシア文学』」『ロシア文化の方舟――ソ連崩壊から二〇年』 東洋書店、312-319頁、2011年。「ロシア系<世界文学>の出発――亡命文学、ユダヤ文学、各国語文学を超えて――」『比較文學研究』東京大学比較文学会、97号、2012年、45-60頁。