「非正社員」と呼ばないで——「正規・非正規」の曖昧な概念からの脱却を

経済・ビジネス 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

今や、雇用者の4割を占めるといわれる「非正規雇用」。安倍晋三内閣は、今国会で「同一労働・同一賃金」の推進に取り組むことを宣言した。狙いは、正社員と非正社員の間に横たわる処遇格差の解消だ。

だが、格差解消の道のりは簡単でない。企業は、非正社員の賃金増加を強いられることで人件費が増えることを拒む。労働組合などは、正社員の処遇が非正社員並みに切り下げられることに抵抗する。正社員と非正社員の処遇格差を無くすことは、総論では誰もが賛成するが、各論となると反対が噴出するのが実情だ。

「正社員」「非正社員」に対する注目度が急上昇

現在、新聞などのメディアで、正社員や非正社員という言葉を目にしない日はないほどだ。一体、正社員や非正社員は、いつからこれほどまでに注目されるようになったのか。

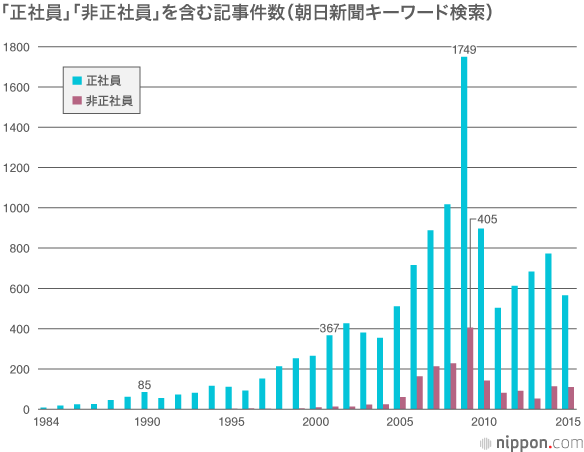

朝日新聞のキーワード検索を使って「正社員」と「非正社員」を含む記事の件数の推移を示したのが下の図だ。昨年、2015年の1年間で、正社員を含む記事は565件、非正社員を含む記事は110件にのぼった。一方、正社員を含む記事が300件を初めて超えたのは、21世紀に入った2001年からだ。1993年までは年間100件にも満たなかった。

「非正社員」という言葉を含む記事に至っては、90年代半ばまでは、ほとんど存在しない。2000年代に入った2004年でも24件と、1カ月に2回程度の記事しかなかった。

その後「正社員」や「非正社員」という言葉が、一気に社会へ普及した年がある。日本ではリーマンショックと呼ばれる、米国発の世界金融不況の翌年の2009年だ。2009年には「正社員」を含む記事は1749件と、1日平均で4.8件が掲載された。「非正社員」を含む記事も同じ年には、ほぼ毎日1件が登場していた。2009年は、派遣先での雇用を失った人々がホームレス化したことで、その支援のために「日雇い派遣村」が正月の東京・日比谷公園に設営されて話題になった年である。

それまでは正規雇用や非正規雇用は、政府の統計や専門家による論文などに登場することはあっても、それほど日常的に意識されてこなかった。「正社員」「非正社員」が人々の口から当たり前のように発せられるようになったのは、案外最近なのだ。

曖昧な「正規雇用」の概念

正社員や非正社員は、最近になって注目されるようになった新しい概念だが、同時に知っておくべきなのは、正社員とは何かという明確な定義が存在しないことだ。

驚かれるかもしれないが、日本の労働にかかわる法律には「正規雇用労働者」という言葉は登場しない。正社員といえば、長期の雇用が保証される代わりに、さまざまな業務や勤務地で柔軟に働くことが求められるフルタイムの雇用者という漠然としたイメージはある。だが、どれだけをもって「長期」というのか、どこまで「柔軟」であるべきかという法規範は存在しない。そのため、正規雇用労働者を法律では規定できないのだ。

だとすれば、4割を占める「非正規雇用」とは、何を意味しているのか。実のところ、正規雇用者や非正規雇用者を調べている政府統計の基準とは、職場で「正社員」と呼ばれているか否かという、曖昧な基準でしかないのだ。

同じような仕事をしても、ある職場で正社員と呼ばれることもあれば、別の職場では正社員以外として扱われることもある。法律にもどんな状況で労働者を職場で正社員と呼ぶべきかというルールもない。それほど正規・非正規の呼称は、不透明な概念なのだ。

単純労働者というイメージも強い非正社員だが、楽ではない日々の仕事に努力を続けている人々が大半だ。非正社員という言葉は、そんな人たちの誇りを傷つけてきた。一部の働き方のみを正社員として“正当”であるかのように見なし、そうでない人々を「非正社員」とする表現は、もう終わりにすべきだ。

「有期」「無期」——重要なのは雇用期間

「非正社員」「正社員」の呼称の使用を止めるとすれば、代わって何に注目すべきなのか。

最も適切なのは、無期雇用と有期雇用という雇用契約期間だ。労働基準法では、雇用契約の締結に際し、賃金、勤務地、業務内容、始業・終業時間、休日、退職と並び、雇用の契約期間の書面での明示が義務付けられている。契約期間は、期間の定めの有無の他、有期雇用ならば、契約年数の他、更新の有無や基準なども明らかにする必要がある。

有期雇用の場合、期間の上限は原則3年と決められている。有期雇用が繰り返され通算5年を超えると、労働者からの申し込みがあれば、使用者は無期契約に転換しなければならないルールもある。なお、外国人が就くことも多い高度専門職には、5年までの有期契約が認められ、通算10年を超えると無期雇用へ転換可能という例外措置がある。

労働契約法には、有期雇用の解雇に関する明確な定めもある。期間の定めのある労働契約については、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまで、労働者を解雇できない。必要以上に短い期間を定めることで、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならないことも、法律には記されている。

正社員と呼ばれない就業者には有期雇用も多いが、それらの人々を自由に解雇することは法律で認められていない。解雇ができなくても、契約終了時点での「雇い止め」は経営者の自由と考える人もいるが、誤解だ。

これまでも雇い止めには、契約を更新しない場合の事前予告のルールや、労働者が請求した場合の理由明示が求められた。加えて2013年の改正労働契約法では、最高裁判例で確立してきた雇い止め法理が条文化された。「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」場合、雇い止めは制限される。

「非正社員」に代わり、「有期雇用」という視点が広がれば、雇用ルールの正確な理解も広がるはずだ。

無期契約の拡大、長期の有期契約の普及を

では、実際の雇用契約は、どんな状況なのだろうか。下表には、雇用形態(職場の呼称)と雇用契約期間の関係を示した。

(万人、カッコ内は%)

| 総数 | 無期契約 | 有期契約 | わからない | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 雇用者全体 | 5,354 (100) | 3,670 (69) | 1,212 (23) | 445 (8) | |

| 正社員 | 3,311 (100) | 3,054 (92) | 135 (4) | 121 (4) | |

| 非正社員 | 2,043 (100) | 616 (30) | 1,076 (53) | 323 (16) | |

| パート | 956 (100) | 371 (39) | 438 (46) | 135 (14) | |

| アルバイト | 439 (100) | 157 (36) | 149 (34) | 128 (29) | |

| 派遣社員 | 119 (100) | 18 (16) | 84 (71) | 16 (13) | |

| 契約社員 | 291 (100) | — (—) | 270 (93) | 19 (7) | |

| 嘱託社員 | 119 (100) | 18 (15) | 95 (79) | 6 (5) | |

| その他 | 119 (100) | 52 (44) | 41 (35) | 20 (17) | |

資料)総務省統計局「就業構造基本調査」(2012年)より筆者が加工作成。―は該当数値なし。

注)雇用契約期間については未回答の場合もあるので、構成の総和は100にならない。雇用者から役員は除く。

雇用期間の定めがない「無期契約」は、雇用者全体の69%を占める。呼称が「正社員」に限れば無期契約は92%と大多数だ。一方、正社員と呼ばれていない人もすべてが「有期契約」なわけではない。表をみると、実際には30%が無期契約となっている。

無期契約は、労働者に将来の生活の見通しを立てやすくする。企業にとっては、人手不足のなか、優秀な社員を長期的に確保できる。「同一労働・同一賃金」を進める場合、無期雇用で通常の仕事が大きく違わないならば、正社員の呼称の有無にかかわらず、同一の処遇ルールが適用されるようにすべきだ。

無期契約以外の不安定な状況にある人々には、雇用契約年数が1年以内で統計的には「臨時・日雇」と定義される短期雇用者がいる。臨時・日雇は雇用者全体の15%、非正社員の38%を占める。派遣、契約、嘱託では、臨時・日雇が過半数だ。無期雇用をはじめ、雇用契約期間が長い雇用者ほど、職場での訓練機会に恵まれている。安定的に働ける人々を増やすには、無期契約を増やす他、できるだけ長期の有期契約を普及させるべきだ。

契約期間が「わからない」雇用者ゼロに向けた努力を

加えて、臨時・日雇以上に不安定な状況に置かれているのが、自身の雇用契約期間が「わからない」という人たちだ。

表をみると「わからない」は実に445万人に達しており、雇用者全体の8%に当たる。正社員と呼ばれない人々の16%が契約期間を知らない。アルバイトの場合、29%が契約期間不明だ。雇用期間の不明割合は、10代や20代前半の若者の他、60代以上の高齢者で高い。さらに不明は、男性より女性で多い他、零細企業で働いたり、転職を繰り返す人々でも多くなっている。

雇用契約期間が不明な人々は、無期雇用のみならず、有期雇用と比べても、年収は低く、勤め先が職業訓練を実施している場合も少ない。今後の日本では、無期雇用とできるだけ長期の有期雇用の拡充の他、契約期間の不明者を減少させる努力が必要だ。

(2016年2月15日 記)

バナー写真=企業説明会を訪れた大学生ら(2015年8月・東京都/時事通信フォト)