「祖国」はどこか? ——台湾・中国・香港で異なるアイデンティーのコンテクスト

国際・海外 政治・外交- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

1997年の香港返還後、2017年10月1日の中国国慶節は、香港人が最も多く「祖国」と接触する日になった。香港は今年、特別区が成立してから20回目の国慶節を迎えた。「祖国」という存在が高い頻度で出現することは、もちろん想定内だった。国旗旗掲揚式典における「祖国」に対する敬礼から国慶のパーティーにおける「祖国を歌唱」まで、大小店舗の「国慶バーゲン」からテレビの画面に現れる国歌と国旗まで、1シーンごとが「97後」においての最も特異な光景だった。香港ではわずか20年で「祖国」のコンテクストが面目を一新した。ならば、香港市民の「祖国観」は本当に変わったのだろうか?改めて(台湾海峡の)両岸を見渡せば、定義はもちろん用法に至っても「祖国」に対する認識は、今も違っている。

香港にとって2017年が特別な年であることをきっかけとして、両岸三地(中国と台湾、さらに香港・マカオ地区)での「祖国」をめぐる多くの逆説的現象を考えてみよう。そうすれば、この3つの社会の複雑微妙な国民アイデンティティーを理解する助けにもなるだろう。

「祖国」とは何か?祖国という語をさかのぼると、一つの源に突き当たる。『大明一統志』(1461年)には「默徳那国,即回回祖国也(メディナ国とはイスラムの祖国なり)」との記載がある。ただ、この「祖国」とは明らかに、「故郷」の意味しかない。今から100年前に日本に留学した秋瑾は、「頭顱肯使閒中老,祖国寧甘劫後灰(何もせずにのうのうと歳を取っていくことができようか、祖国が強奪され灰じんに帰そうとしているのに)」(柬某君)と書いている。ここでの「祖国」は「先祖代々から籍を置いた国」だ。現代国家の成立に伴い「祖国」は徐々に民族主義と緊密な関係を持つようになった。

中国における「祖国」の使い方のパラドックス

1.中国では「祖国」の語彙(ごい)が「異常」なほど高頻度で用いられる。そして「中華人民共和国」の代名詞とされることが常態化している。

「祖国とは本来、故郷を離れた移住者や母体から切り離された社会が、自己の母国に対する一種のアイデンティティーの感情を示す言い方であるはずだ。世界を見てみれば、特に民主主義社会では、本国に住む人がこのように認識し、平和時にも「祖国」の語を使うことはあまり多くない。なぜなら、「祖国」を使う時、そのコンテクストは多くの場合、濃厚な民族主義的色彩を伴うからだ。

筆者は、両岸三地以外に日本と米国で生活したことがある。自らの経験によれば、日本であれ米国であれ、「祖国」は常用される語ではない。日本人も米国人も、あるいは主要媒体が「祖国」を使うことは少ない。厳密に言えば、例えば日本の場合、平和な時代となった今日でも、「日本」の代わりに「祖国」を使うことを好む人がごくわずかながら存在する。しかしそのような人は多くの場合、民族主義的意識が激しい「右翼」として異端視される。そして日本では、「右翼人口」は全人口の5%を超えることはないとされている。日本では第二次世界大戦後、政府は学校に対して生徒に「愛国」思想を植え付けるようなことはなくなり、日本という語に変えて「祖国」を経常的に使うこともなくなった。米国の状況も極めて似ている。

2.中国では「祖国」の用法について、もう一つのパラドックスがある。政府機関、メディア、さらには政治家までもが自らについては「祖国」と称し、香港やマカオ、さらに海外華僑については「同胞」、台湾についてはさらに高い頻度で「同胞」を使用する。そして台湾を例にすれば現実問題として、台湾人は中国側と交流をする際に、相手を「祖国」と言うことはほとんどなく、交流の際にぎくしゃくした場面に出くわすことがある。

3.中国が「祖国」を使用する際は、しばしば自己矛盾も起きる。「祖国」は黄河と長江を擁し悠久の歴史を持つ中華民族と結び付けて使われる傾向がある一方、10月1日の国慶節の際には「祖国が68歳に。誕生日おめでとう!」のように用いられる。いったい、5000年の文化歴史を持つ「祖国」なのか、それとも68年の歴史しかない「祖国」なのだろうか?この現象はあるいは、中国で「祖国」と中華人民共和国をしばしば重ね合わせて用いることで発生するパラドックスなのだろう。

「97前」の香港における「祖国」のコンテクスト

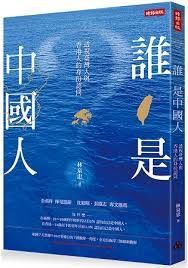

『誰が中国人なのか?台湾人と香港人の帰属アイデンティティーを展望する』

『誰が中国人なのか?台湾人と香港人の帰属アイデンティティーを展望する』

香港においては1997年の返還以前、特に「返還」というテーマがまだ浮上していなかった1980年代以前、香港人の帰属アイデンティティー問題はあまり注目されなかった。香港社会において「祖国」の概念はどちらかと言えば多元的だった。

香港の1世紀半にわたる植民地時代において、英国は香港人の帰属の特殊性をうまく使って中国との関係を処理し、香港で「あなたは大英帝国の民であり臣民である」とする「国民教育」を大規模に展開することはしなかった。そして当時、香港人が学んだのは英語による教育をする学校であり、取得したのは「英国海外領市民旅券」(BDRC、後に英国国民(海外)旅券=BNOに変更)だった。しかし香港人に「私は英国人だ」との意識はほとんど存在しなかった。「祖国」という概念から言えば、英国による香港政庁は教育や社会宣伝を通じての「英国はわれらの祖国」といった同化の意味合いが強い政策を行わず、香港の華人が英国を「祖国」と見なすことはほとんどなかった。

「97後」の香港における「祖国」のコンテクスト

1997年の返還後、香港社会における「祖国」のコンテクストは大きく変更された。全体的な流れは、中国における「祖国」の用法の延長とされた。つまり「祖国」概念の「大陸化」だ。北京当局が掌握する香港特別行政区政府は、「香港人の心の回帰」のために返還当初から学校でも社会でも一連の「国民教育」を推進し、香港市民の中華人民共和国に対する忠誠心を強化した。

香港特別行政府が進める「国民教育」は、公民教育委員会が所管する。同委は青年事務委員会とともに2004年、国民教育の推進に専門的に責任を持つ「国民教育専門責任チーム」を発足させた。その重要な活動は社会教育と学校教育に分けられる。社会教育における主要かつ具体的な活動には、「国旗・国章・国歌を知る」のチラシ、「祖国を知る」のパンフレット、Q&A形式の「一国二制度を知る」の漫画版を含む小冊子、さらに親子向けの「私は中国人」といった多くの宣伝品の制作以外にも、全香港18区の大型商業施設と政府ビルにおける「国旗・国章・国歌巡回展」開催や「青年内地(大陸部)視察団」を結成し資金援助することがある。

20年にわたり「国民教育」のプロジェクトを強力に進め、さらに「祖国」の概念が単一化する傾向も加わり、香港人の中華人民共和国に対する見方、ないし国家アイデンティティーには明確な変化が生じた。香港中文大学アジア太平洋研究所の「香港市民の中国大陸の発展に対する意見調査」、学友社の「中学・高校生の帰属意識調査」など、国民の帰属アイデンティティーについての多くの調査によれば、いずれも期待したように香港人の間で「中国人」という帰属意識が2009年前までは断続的に上昇していった傾向を示している。筆者と香港大学が05年から07年にかけて3年間連続で複数国で実施した世論調査でも、香港関連の部分ではこういった特徴が出ている(表1参照)。

表1 香港民衆の自分の帰属アイデンティティーに関する認識

| 項目 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |

|---|---|---|---|

| 香港人だ | 15.5% | 13.3% | 21.2% |

| 中国人だ | 28.1% | 33.0% | 21.7% |

| 香港人でもあり中国人でもある | 55.9% | 53.0% | 56.3% |

| その他 | 0.4% | 0.8% | 0.7% |

注:

1.「あなたは自分を香港人だと思いますか、それとも香港人ですか、あるいは両方だと思いますか?」との問いに対する回答。

2.「分からない」「答えるのが難しい」との回答、あるいは回答がなかった場合には「その他」とした。

出展:林泉忠博士と香港大学の民意研究計画が2005年から07年11月の同時期に実施した電話調査による結果報告

調査は18歳以上の香港住民を対象とし、毎回1000件以上の有効回答を得た。

もちろんこの種の変化は、国民計画を強力に進めたことだけの結果ではない。香港が返還されてからの大陸の高度経済成長と連動したものであり、大陸での経済における成果が返還後の、特に最初の10年間の香港において「中国人」との意識を高め、「祖国」とは中華人民共和国を指すというアイデンティティーを向上させた主な要因だ。

表2 香港民衆の中華人民共和国に対する祖国としての認識(2007年)

| 選択項目 | 割合 |

|---|---|

| 認識する | 89.0% |

| 認識しない | 8.3% |

| その他 | 2.8% |

注:

1.「あなたは中華人民共和国をあなたの祖国と考えますか」との問いに対する回答。

2.「分からない」「答えるのが難しい」との回答、あるいは回答がなかった場合には「その他」とした。

出展:林泉忠博士と香港大学の民意研究計画が2007年11月に共同実施した電話調査による結果報告

調査は18歳以上の香港住民を対象とし、1000件以上の有効回答を得た。

2008年を過ぎると、香港社会で帰属アイデンティティーについて、改めて逆転傾向が出現した。これについては、別の話になる。

戦前の台湾社会における「祖国」のコンテクスト

香港と同様に、台湾にも他国への割譲など主権の変更と植民地時代の経験がある。したがって、台湾社会にも「祖国」のコンテクストでパラドックスが生じていることは、容易に想像できる。

筆者は帰属アイデンティティーを研究する現代派学者として、帰属アイデンティティーが普遍的に形成された時期はおおむね近代化開始以降と設定している。台湾社会が国民意識と帰属アイデンティティーを模索し始めたのも、この時期だ。台湾社会のコンテクストにおいて、「近代」とは「日本時代」を指す。植民地統治者は台湾において、バイリンガル教育など同化政策を徐々に進めた。全面的な同化政策が実施されたのは、日中戦争が勃発し、「皇民化運動」が強力に進められてからだ。

この時期における台湾社会のアイデンティティーの構造について、台湾研究の第一人者である日本の若林正丈教授は台湾社会のエリート層を3種に分類している。まず第1種は「祖国派」だ。国民アイデンティティーの原点を中国に置いた。代表的人物は蒋渭水、王敏川、蔡恵如などである。第2種は「台湾派」だ。中国から台湾にやって来た漢人はすでにこの地に根を下ろし、台湾をわが家とするようになったとして、理想的な台湾社会を築くことを目標とした。指導的人物としては林献堂、蔡培火、林呈禄らがいる。第3種が「日本派」だ。辜顕栄が率いる「台湾公益会」に集まった社会的エリートで、台湾はすでに日本領になったと強調し、台湾人が「日本人になる」ことをアイデンティティーとして、積極的に日本に同化した。ただし、この3種の境界線ははっきりせず、同じ人物でも立場を変えたり、二重あるいは三重のアイデンティティーを持つ者も多かった。

1945年の「光復」(日本から中華民国への台湾引き渡し)により、台湾社会では帰属アイデンティティーの構造が改めて逆転させられることになった。当時、台湾の接収と初期の統治を行ったのは台湾省行政公署だが、同署教育処の「台湾省教育復員工作報告」は冒頭で新たな教育政策の目的を明示している。それは「日本時代の皇民化を祖国化に変更する」だった。行政長官の陳儀も台湾中学校長会議で、「過去の日本の教育方針は、『皇民化』運動を目的した。それに対し、われわれが今後進めるのは『中国化』運動だ」と論じた。陳儀は同時に、「祖国化政策」を全台湾で実施すると強調した。この時点の「祖国」とは疑いなく、中国大陸と、中国大陸で成立していた中華民国だった。

戦後の台湾における「祖国化」運動と「中国人」アイデンティティーの構築

戦後初期の「祖国化文化運動」には、二大形態があり、台湾社会の国民アイデンティティーの再構築に大きな影響を与えた。

第1に、台湾社会で「中国国家権力文化」が確立されたことがある。これは新国家と新政権の正当性のシンボルでもあった。具体的には「青天白日満地紅国旗」の掲揚、国歌たる「三民主義」の斉唱、中国人名使用の全面回復などがある。さらに、「忠孝」「中山」「中正」「南京」「民族」「民權」「民生」などの道路名や地名が台湾各所で見られるようになった。

第2に、「国語意識の形態」の確立がある。陳儀は、抗日戦が終結したばかりでまだ台湾に赴任していなかった1945年9月2日に、「私は台湾に着いた後、国語(標準中国語)教育に着手する。台湾同胞に祖国の文化を理解させる」と、台湾での言語教育について単刀直入に表明している。国語教育を強く重視したことで、その後に行政が方言に強い制限を設けることに結び付いた。その結果「国語だけを尊重。方言は抑圧」という現象が出現した。国語意識を形にした政策の推進が強行されたことに伴い、台湾における国語の普及の度合いは短期間内にかなり高い水準に達した。それは、抗日戦終結前の大陸における国語普及の実績を上回ったばかりか、(中華人民共和国が成立した)1949年以降の大陸において進められた普通話(標準中国語の中国側呼称)の成果をもはるかに凌駕(りょうが)するほどだった。事実、(方言使用の規制が緩和された)70年代以降も、家族全員が同一の方言圏出身者である家庭内で、プライベートな会話に国語を使用することは全く普通の現象だった。これは、同一時期の中国にはあまりないことである。

「祖国化文化運動」は60年代に入り、中国共産党が大陸で推進した「文化大革命」に対抗するため、中国アイデンティティーを強調する「中華文化復興運動」に引き継がれることになる。実際には「祖国化文化運動」であれ「中華文化復興運動」であれ、蒋介石・蒋経国の二世代政権時に設定された「祖国」の座標によるものであり、中国大陸を含めた中華民国を明らかにするものだった。この二つの文化運動を経て、長期に及んだ「中国化」教育の成果も加わり、「中国人」意識は台湾社会に根付き、90年代まで続いた。

台湾行政院(台湾政府)大陸委員会が93年1月に実施した世論調査によると、回答者の48.5%が自らを「中国人」と認識しており、32.7%が「台湾人でもあり中国人でもある」と回答した。両者を合計すれば、台湾民衆のうちの8割が、自らを「中国人」と認識していた。しかし、台湾社会でその後に出現した「本土化(自分にとっては台湾こそが本土であり、中国は別の場所とする考え方の進行)の波の中で、それまでは主流だった「中国人」意識は急速に衰え、90年代末には、「台湾人」意識が主流を占めるようになった。その傾向は現在も続いている。

現在の台湾社会における「祖国」アイデンティティー

90年代以降の台湾社会では、「民主化」と「本土化」が交差して進む大きな時代変化の中で、「祖国」認識に巨大な変化が発生した。今日の台湾人の心の中には、おおむね二つの「祖国」が存在する。一つは依然として「中華民国」だ。とはいえ、この「中華民国」については異なる理解がある。すなわち大陸を含むか含まないかである。ひまわり世代(2014年に、馬英九政権が中国とのサービス貿易協定を強引に採択しようとして発生した立法院=国会議場を占拠する反対運動の主体になった、当時の学生を中軸とする世代)の「中華民国」についての認識には「大陸は含まない」との傾向がある。そのロジックでは、「中華民国」とは、純粋な国号にすぎないということになる。現在の台湾社会では大陸の政治と切り離された「台湾」こそを、自らの「祖国」とする見方が主流だ。

筆者も参加した中央研究院社会学研究所が2013年9月に実施した「台湾の社会変遷基本調査第6期第4回調査:国家アイデンティティー・チーム」の調査結果によれば「あなたの祖国はどこですかと尋ねられたら、どのように答えますか?」との質問に対し、表3が示すように台湾人回答者の4分の3以上は、台湾が自分の「祖国」と回答した。その次に多かった「中華民国」とする回答は2割未満、「中国」という比較的曖昧であり回答者によって定義が異なる語で回答した人は3%に満たなかった。さらに興味深いのは「中華人民共和国」が祖国であるとした台湾人は0.1%しかいなかったことだ。この比率は、台湾における「中国出身で台湾人と結婚した人」の人口比率よりさらに小さい。

表3 「中国の台頭・飛躍期」における台湾人の「祖国」観

| 2013年 | |

|---|---|

| 台湾 | 76.7 |

| 中華民国 | 18.1 |

| 中国 | 2.9 |

| 中華人民共和国 | 0.1 |

| その他 | 2.5 |

| 質問の意味が理解できない | 1.4 |

| 分からない | 1.1 |

| 回答拒否 | 6.0 |

注:質問「あなたの祖国はどこですかと尋ねられたら、どのように答えますか?」

出展:中央研究院社会学研究所が2013年9月に実施した「台湾の社会変遷基本調査第6期第4回調査:国家アイデンティティー・チーム」の調査結果

同調査は18歳以上の台湾人を対象に実施。1952人からの回答を得た。

「中心-辺境」の視点から見て、香港の「祖国観」の変遷は、国家の「中心」による「辺境」への圧力の下で起きたやむを得ない選択であるとするなら、台湾における自らの「祖国化」は、ある種、自主的な「脱辺境化」の現象とも理解できるだろう。

バナー写真=孫文、蒋介石、毛沢東像(撮影:beibaoke、dacchi、wonderland/ PIXTA)