台湾人のやさしさの源は「血の杯」?

文化 Cinema- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

台湾のどこに魅(ひ)かれるのかと聞かれると、私は迷わず「人」と答える。台湾へ行ったことがある人は、かなり高い割合で同意してくれるのではないだろうか。台湾の人たちの優しさや親切さは、他に例えるものを私は知らない。もちろん、それほどではない人にも遭遇するのだが。彼らの優しさの源はどこにあるのか。理由は人の数ほどあるだろうが、私が思い当たるいくつかの理由の一つを挙げてみたい。

それは、義兄弟。法律上の義理の兄弟のことではない。ヤクザの世界のことでもない。台湾の普通の人たちの生活の中にある。私が人生で初めて人から直接「義兄弟」という言葉を聞いたのは2007年、蕭錦文さん(92)を取材していたときだった。日本語にすると義兄弟だが、実際には「兄弟會」と言うそうだ。簡単に説明すると、お互い助け合うことを約束した仲間、といったところ。

蕭さんは戦後、地方出身者同士のほぼ同世代13人で義兄弟の契りを結んだという。戒厳令下で集会が禁じられていた時代。台北市内の長屋の一角にあった蕭さん宅に、皆周囲を警戒しながらこっそり集まった。それぞれ自分の指を傷つけて血を流し、互いにその血を飲み合ったという日本の任侠映画的エピソードが、わたしに「義兄弟」という言葉を忘れ難くしたのだった。金銭のやりとりはなく、精神的に支え合う関係だったそう。蕭さんは後に、撚紐(よりひも)を製造する会社を創業したが、その際、義兄弟たちが保証人になってくれた。白色テロで弟を亡くした蕭さんには、年下の義兄弟が実の弟のように思え、かわいがった。

台湾の戦後世代にも引き継がれた「義兄弟」の関係

久しぶりに「義兄弟」という言葉を聞いたのは15年夏、映画『台湾萬歳』の取材で訪れた台東縣成功鎮で出会った陳韋辰さんからだった。陳さんは私と同い年の1969年生まれ。自身を含め9人の義兄弟がいると聞いて、とても驚いた。てっきり、蕭さんのような上の世代のものだと思っていたからだ。今回、義兄弟について改めて話を聞かせてほしいと連絡したら、「珍しくもないし、書くほどのことじゃないでしょ」と笑われた。陳さんの妻は日本人。台東の天然伊勢エビの仲卸と、海ぶどうの養殖が本業の彼は、台湾と日本の懸け橋として生きることを人生の大前提にしている人で、映画の撮影前から完成後まで全力でサポートしてくれた。そして、彼の義兄弟たちも陰に陽に私たちを助けてくれたのだった。陳さんの友達は自分たちの友達だ、として。

陳韋辰さん(右から3人目)と義兄弟たち、2018年(提供:陳韋辰)

陳韋辰さん(右から3人目)と義兄弟たち、2018年(提供:陳韋辰)

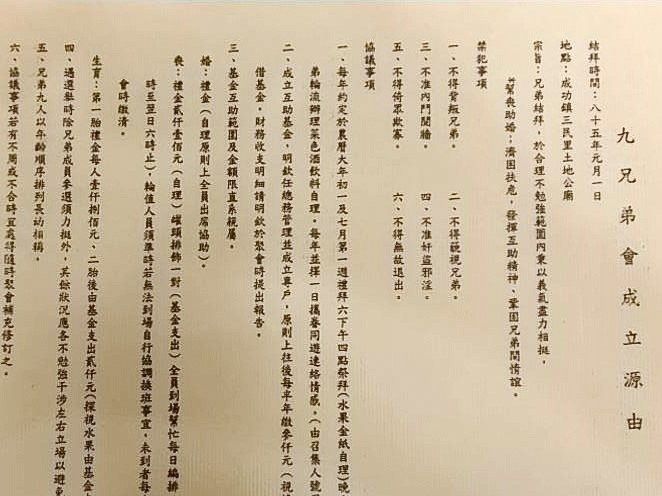

彼らは一人を除いて小、中学校の同級生だ。9人もいれば、たいていそのうちの何人かは台北やその周辺で働いていそうだが、警察、消防、銀行、農協勤務、鉄工所経営など、皆地元に根を張って暮らしている。義兄弟結成のきっかけは1995年夏、友人の一人が海の事故で亡くなったことだった。それまでもよく集まって飲んだり食べたりしていたが、事故の後、「いいことも悪いことも互いに支え合おう」と結束した。血の杯を交わしたのかと思いきや、全員そろって地元の土地公廟に参拝したとのこと。そこで、「無理のない範囲で精いっぱいの義理を尽くし、葬式や結婚、困難なとき、助け合いの精神を発揮して友情を深める」と誓い合った。

同世代の視点で知る70年代の台湾

私は日本統治時代に青少年期を過ごした台湾のお年寄りへの取材を通して台湾を知っていった。人生の先輩に教えを乞うかたちで、常に彼らの体験を通しての学びだった。取材の範囲が広がるにつれ同世代の台湾人と知り合い、彼らの視点を共有するようになった。例えば、1970年代のことを語ろうとするとき、お年寄りにとっては戒厳令が続く暗い時代であったが、私と同世代の台湾人にとっては、子ども時代の楽しい思い出がある時代となる。同い年の陳さんと子どもの頃の話をすると面白い。70年代、日本と台湾の経済状況には大きな違いがあった。高度経済成長を遂げ一億総中流意識が広がっていた日本に対し、台湾は国連脱退などで国際社会から孤立し、経済的には成長過程でもがいていた時代。陳さんが子どものころの台湾は、決してみんな豊かだとは言えなかった。

工事現場からもらってきたセメントの袋でグローブを作り、竹をバットにして野球をした。負けたチームが「凍凍果」(緑豆を砂糖で煮て凍らせたもの。見た目は日本のあんず棒に似ている)をおごる。当時、1本1元(約3.6円)。野球をするゴムボールが1個3元だった。みんな、お小遣いがないので、建築現場へ行って、れんが運びを手伝った。大きなれんが5個で1元。よその畑のサツマイモやサトウキビ、マンゴーもおやつになった。漁港で船の進水式があると聞くと、友達と一緒に出掛け、上棟式のときと同じようにまかれるお金やお菓子に飛びついたそうだ。

それでも、当時好きだったアニメは一致した。「ガッチャマン」=「科學小飛俠」。小飛俠は直訳するとピーターパン。違和感を拭えないが、日本語だって忍者隊なのだから、まあ良しとしよう。好きだったキャラクターは「大鷲の健」=「鐵雄」。ええっ!てつお?なぜなのか。疑問は解けぬまま、スカイプで日本語と中国語、それぞれの言葉でガッチャマンのテーマ曲を合唱した。50歳近い、いい大人が。ちなみに陳さんは、当時の子どもたちは誰でも歌えたという「凍凍果」のCMソング、「♪好吃呀!好吃呀!凍凍果~」も聞かせてくれた。私たち世代の日本人にとっての「♪やめられない止まらない、かっぱえびせん~」と同じくらい懐かしいらしい。こんな昔話をしていると、あっという間に時間がたってしまう。

台湾人の優しさは冷たい社会から身を守るため?

陳さんは義兄弟に対する気持ちを「言葉では言い表せない特別な友情」と言う。「ただの友達ではない、本当の兄弟でもない」。昨年、義兄弟の自宅の一部が火事で焼けた。8人がそれぞれの家族を伴って駆け付け、掃除や片付けを手伝った。「困難なときは助け合える、すごく重要な存在」だ。火事のような突発的な事故もそうだが、親が亡くなったときが一番大変だ。台湾では通夜が2~3週間続く。その間、出棺まで必ず誰かがひつぎのそばに付き添わなければならない。そんなとき、頼りになるのが義兄弟。交代制で喪主の負担を減らす。肉体的にはもちろん、精神的にも義兄弟がいてくれるのはありがたいに違いない。

台湾では「兄弟會」(義兄弟)のほかに女性同士の「姉妹會」、子どもの親同士の「父母會」などいろいろあるそうで、一人でいくつもの「會」に入っている人もいるという。彼らの生活の中には、互いに助け合うネットワークが張り巡らされているのだ。われわれ外国人は、台湾の人たちの互助精神のおこぼれに預かっており、それを台湾人の優しさや親切さとして受け取っているのだと思う。このことを陳さんに言ってみた。すると意外な答えが返ってきた。「(義兄弟は)冷たい社会の中の温かいもの。台湾は個人主義社会だからこそ、心から助け合う精神を必要としているのでは」。何という皮肉。これ以上ないほどの人びとの温かさは、冷たい社会から身を守るためだというのか。知れば知るほど知らないことが増えていく台湾で、また一つ分からないことが増えてしまった。もちろん、分かろうと分かるまいと、台湾の人びとの優しさが変わることはない。

陳さんの結婚披露宴で 義兄弟はブルーのおそろいのネクタイで進行を全力サポート、2003年(提供:陳韋辰)

陳さんの結婚披露宴で 義兄弟はブルーのおそろいのネクタイで進行を全力サポート、2003年(提供:陳韋辰)

バナー写真提供:酒井 充子