漢詩と文人が紡いだ日台交流

文化- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

かつて文芸評論家の尾崎秀樹(おざき・ほつき)は、台湾総督府第4代総督児玉源太郎の時代(1898年からおよそ8年間)に盛んになった、漢詩文を介しての日台の交流について以下のように指摘したことがあった。

「文芸といえば漢詩をつくり漢文をよむことと考えられていたのが、当時の実状だった。台湾人の読書人とのあいだに、その意味であい通じ合う共通の地盤があった。それを統治者たちは意識的に有効に役立てたのである。」(『近代文学の傷痕』、下線筆者)

尾崎は、敗戦革命を目指して活動し、ゾルゲ事件で検挙された尾崎秀実の異母弟。台湾日日新報社漢文版主筆でもあった尾崎秀真を父に持つ。引用文中の「統治者たち」とは日本人のこと。この一言からも日本の台湾統治に対する尾崎秀樹氏の冷ややかな視線が伺えるが、当時の日本人と台湾人の間に「相通じ合う共通の地盤」があったとする指摘は的確である。

尾崎が指摘するところの、日本人と台湾人の間にあった漢詩文という「相通じ合う共通の地盤」のもとでの交流の実状とはどのようなものだったのか。そして、文人画というもう一つの「相通じ合う共通の地盤」も併せて考察したい。

漢詩による日台の交流

1895年12月、台湾総督府は社会の秩序と定安のためには台湾の知識階級との親睦が必要不可欠と考え、日本の高官と台湾の知識人との集会娯楽施設として清朝時代の「登瀛書院(とうえいしょいん)」を改築し「淡水館」を創設する。時の総理大臣、伊藤博文は96年6月に台湾を視察した際、淡水館に泊まり、随行した漢詩の大家、森槐南(もり・かいなん)、矢土錦山(やづち・きんざん)らと七言律詩「臺灣雑詠」を遺(のこ)した。98年に淡水館が公会堂として一般開放されると、真筆かどうか定かではないが、日本人が所蔵する丁雲鵬(てい・うんぽう)、林則徐(りん・そくじょ)、牧谿(もっけい)、雪舟(せっしゅう)、雪村(せっそん)などの作を持ち寄って、ほぼ毎月のように書画展を開催した。

海を渡った日本の高官は漢詩の素養があり、会話は難しくとも、台湾の知識人と漢詩朗詠を共に楽しむことができたと言われている。これは幕末から明治にかけてわが国の教育機関が主として漢学塾だったことによるが、第4代総督児玉源太郎も詩作に長けた人だったようで、台北郊外の古亭に南菜園と称する別邸を建てると、そこに台湾の文人墨客を招いて詩文を唱和し、のちに『南菜園唱和集』(籾山衣洲編)としてまとめ、頒布している。

当時の新聞『台湾新報』の「文苑」欄は、日台の知識人が漢詩を発表する重要なコーナーとなっていたが、その後の『台湾日日新報』(『台湾新報』と『台湾日報』が合併)もこの文芸欄を引き継ぎ、時にお題を決めて唱和をしたことから、「文苑」欄はさながら日台詩人の競演の場となっていた。そんな折、児玉は台湾全島の文化人151人に招待状を送り淡水館に招いて、書を愛で詩を吟じる「揚文会」を主催する。1900年3月15日のことである。

もともと台湾には、清朝期に官吏登用試験で「詩」を重視したため、鄭用錫(てい・ようしゃく)の「竹社」、林占梅(りん・せんばい)の「濳園吟社」など著名な文人の詩社(詩人の研究会)が存在していたが、1896年に日本人の土居香国(どい・こうこく)らが「玉山吟社」を創立し、ときに台湾の文人、李秉鈞(り・へいきん)、劉延玉(りゅう・えんぎょく)らを招いて吟唱をすると、日台詩人による相互交流はいっきに加速し、次々に詩社(鹿苑吟社、櫟社など)が誕生した。

初代民政長官の水野遵(みずの・じゅん)は青年期、中国大陸に渡り漢詩と書を修めたというが、4代目の後藤新平も医学者だが詩文に長け、名だたる漢詩人と交友を結んだ他、官邸に「鳥松閣」という名の書斎を設け、日台の士官、紳士による五百余首を網羅した「鳥松閣唱和集」(館森鴻編)を刊行した。

文人画による日台の交流

漢詩漢文は日本人と台湾人とをつなぐ重要なツールであったが、数々の詩社が誕生し、淡水館で毎月のように書画展が開催された。そのため清朝以来、台湾に根付き発展してきた文人画(日本では南画と呼ぶ)が再び脚光を浴びたと想像できる。文人画を含む中国の伝統絵画は、画面上部の余白に画題にちなんだ漢詩が書かれているように、詩と書と画が不可分の形で発展してきた。

台湾統治初期の台湾総督府の政策は、日本の文人を台湾に呼び寄せるのに十分な効果があったが、日本国内にもこのころ南画家を台湾に向かわせる事情があった。それは、欧化主義が隆盛し近代化教育が推進された当時、中国古来の「詩書画三絶」(詩・書・画をよくする者は三絶と称賛され、多芸を推奨した風潮)という教養はもはや時代遅れとされ、南画が日本の美術界で著しく衰退していたからである。日本で存在感を失っていく彼らが、台湾で活路を見出そうとしたのではないかとも考えられる。

『台湾近代美術大事年表』(顔娟英編)によれば、1900年に台湾に渡った日本の画家として、桑田墨荘の名が挙げられている。桑田は仁丹の創始者である森下博を弟子にしたという漢方の名医で、大阪では著名な南画家だった。また01年に台湾に渡った河田墨鳳(かわだ・ぼくほう)は、東京で四条派の望月金鳳(もちづき・きんぽう)に師事し、その後、谷文晁(たに・ぶんちょう)や渡辺華山に傾倒する中で元、明の古画の研究を重ねて自ら南画を描いた。彼は、台北の太平町(現在の延平北路付近)に「新東洋絵画研究会」を設け、野間口墨華(のまぐち・ぼっか)や蔡雪渓(さい・せつけい)を育てた。

「高砂文雅集」に見る交流の足跡

1914年11月に台北で刊行された『高砂文雅集』には、このころ台湾を旅したり、あるいは台湾に在住したりしていた日本人画家たちの作品を見ることができる。著名な画家のものとしては、西郷孤月(さいごう・こげつ)の「達磨図」と「幽霊ノ図」、そして冨田渓仙(とみた・けいせん)の「松鶴図」があり、西郷の二作には、東洋大学創設者・井上円了(いのうえ・えんりょう)の賛辞が寄せられている。

西郷は11年2月初旬に台湾を訪れ、11月には台南に写生旅行に出掛けている。一方、井上は11年1月12日から2月18日まで台湾に滞在し、各地で講演を行った。西郷と井上は滞在中のどこかで出会い、西郷の作品に井上の賛辞があるのは、そのためだと考えられる。

ちなみに仏教哲学者の井上は「不思議」研究の第一人者でもあり、迷信を打破する立場から妖怪を研究して「お化け博士」、「妖怪博士」とも呼ばれたが、たびたび「幽霊画」を西郷に注文しており、『高砂文雅集』の「幽霊ノ図」もおそらく井上の勧めで西郷が描いたものだろう。

なお西郷の「達磨図」の所蔵先は、当時、日本人が台北で経営していた旅館「日の丸館」とある。あくまでも筆者の想像だが、旅館の亭主が日本の高名な画家と知り西郷に一筆を求めたか、あるいは橋本雅邦(はしもと・がほう)に才能を見いだされながら放蕩(ほうとう)三昧の果てに流浪の旅に出た西郷が宿賃代わりに描いたか、そのいずれかに思えてならない。その後西郷は中国に赴く予定だったが滞在中にマラリヤにかかり、結局、台北が終焉(しゅうえん)の地となった。

日本の南画家は、江戸期の与謝蕪村(よさ・ぶそん)がそうであったように、主として南宗画の王維、米芾(べい・ふつ)、文徴明(ぶん・ちょうめい)らの作品を臨模(りんも)する過程で中国絵画史の展開を理解し、絵画の表現を身に付けていったが、おそらく海を渡った日本の画家たちも、清朝文化の名残をとどめる台湾において、詩書画に通じる文人との交わりから研究を重ね、画境を深めていったものと思われる。

なお『高砂文雅集』には、来るべき時代の美術を予告するような、竹笠をかぶる少年が水牛にまたがり悠々と歩く台湾の農村風景を描いた台北の歌川豊山(うたがわ・ほうざん)の作など、実景を描写した作品が何点か含まれている他、巻末には台湾総督府高等女学校、台北第一小学校、台南小学校らの生徒の静物画も収録されており、当時の美術教育を知る貴重な一次資料にもなっている。

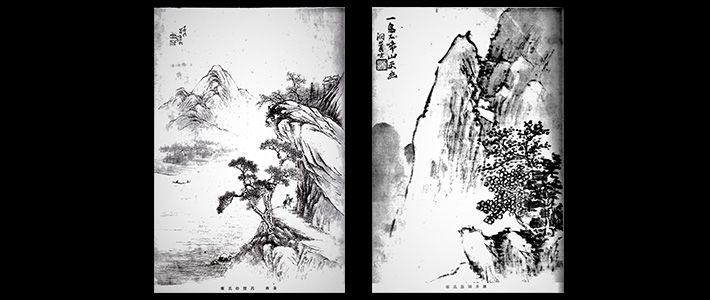

バナー写真=呂壁松「山水」と新井洞岩「一鳥不啼山更幽」(提供:森 美根子)