マグサイサイ賞を受けた青年海外協力隊

政治・外交- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

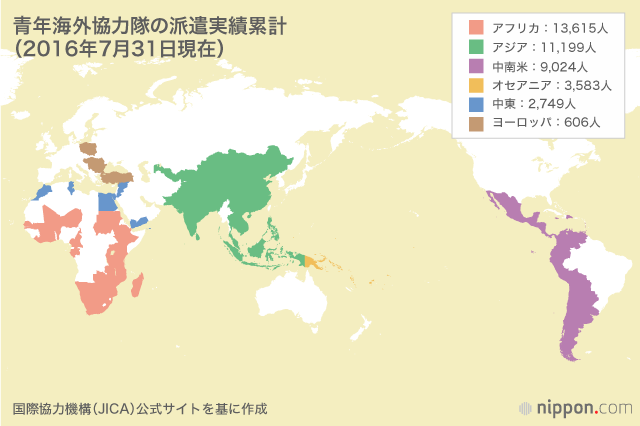

青年海外協力隊(JOCV(※1))は日本の外務省管轄で、参加者は日本国籍を持つ20歳から39歳の若者。これまでにアジア、アフリカ、中南米、南太平洋などの開発途上国計88カ国に4万1778人を派遣している。協力隊が50年も続いたのは、やはり日本の青年が深く現地に入り込み、信頼を得たからだろう。しかし、彼らは未熟でもあり、50年の間には紆余曲折(うよきょくせつ)もあった。

戦場記者の原点は協力隊員

私自身も協力隊創設7年目の1972年に参加し、エチオピアの国営テレビ局にカメラマンとして派遣された。私は当時20歳。同期の24人とともに恐る恐る現地に入って行った。私も含め、海外に出るのは初めてという若者が多かった。

訓練所で3カ月(現在は70日)の語学研修などは受けたものの、とてもではないが自信を持って会話できるレベルではなかった。初めて職場に行った日、マネージャーの言っていることが理解できず、英語の上手い友人に電話で通訳をしてもらうという体たらくだった。しかし、帰国前には、情報省大臣の「カメラマンを集めてセミナーを開いて欲しい」という要望に、セミナーで1週間指導できるほどになっていた。帰国後、新聞社に入社し、湾岸戦争、カンボジアPKO、ルワンダ内戦、アフガン戦争、イラク戦争など68カ国を取材し、「戦場記者」といわれるようになったが、その原点は協力隊体験だったと思っている。

日本独自の発想で誕生

協力隊事務局の創設は1965年。国際協力機構(JICA)の前身である海外技術協力事業団(OTCA)の活動の一部として始まり、フィリピン、マレーシア、ラオス、カンボジア、ケニアへ40人が初年度に派遣されている。

なぜ、こんな事業が始まったのか。実は、協力隊創設の4年前に米国で、やはり開発途上国にボランティアを送る平和部隊(Peace Corps)という事業が始まっている。これは時の大統領、ジョン・F・ケネディが米国のフロンティア精神を取り戻そうと提唱したもので、たちまち世界中で評判となった。

日本はこれを真似たと思われがちだが、実は、日本の方がもっと早く構想していた。日本の青年団などの民間団体が、第2次世界大戦の後、「青年の手で戦争の後始末を」「人づくり、社会づくり、国づくり」などのスローガンを掲げ、地域開発のボランティア活動を行っていた。そんな土台があったところに、アジア各国への戦後賠償が始まった。また54年には、日本は初めて開発途上国援助を目的とする機関「コロンボ・プラン」に加盟し、小規模ながら国際協力に踏み出した。

そんな時、青年団の若者が交流や協力の場に駆り出された。しかし、民間組織では負担が大きく、国でやるべきではないかという意見が出た。日本政府が構想を練っている時に、米国の平和部隊が大々的に打ち出されたというわけだ。そのことが、青年海外協力隊設立の実現に拍車を掛けたとも言える。

当時ボランティアを派遣していたのは平和部隊だけではない。先進国のほとんどが、民間団体や宗教団体を通じて援助していた。開発援助が盛んになった理由の一つが東西対立だ。米国を中心とする自由主義陣営とソ連を中心とする共産主義陣営の勢力圏争いだ。両陣営の影響力を示すために戦略的に「援助」を使ったわけだ。

援助に政治的な背景があっても不思議はないのだが、日本の協力隊の場合、他の国とは事情が多少異なっている。また、他の国の援助団体との違いは、ほとんどの隊員が何らかの技術を持っているということ。その職種は100を超える。裏を返せば語学が苦手ということもあるが、日本は技術立国だから理にかなっていたのだ。

1972年、エチオピアの国営テレビ局に青年海外協力隊員として派遣された筆者

1972年、エチオピアの国営テレビ局に青年海外協力隊員として派遣された筆者

再就職が難しい帰国隊員たち

協力隊は比較的評判が良かった。JICAが10年前に行った受け入れ国へのアンケートでは、満足度が他の国のボランティアの平均64%に対して協力隊は98%にも達していた。協力隊の評判の良さは、日本人の気質から来ている気がする。それは、欧米人に比べて腰が低く、現地の目線を重要視するからだろう。同じ有色人種というのも現地の人からみれば、親近感を抱くのかもしれない。白人と違って、日本人はついこの前まで発展途上国だったのに、それを克服して早く先進国の仲間入りをしたという実績を持っている。途上国の人たちから見れば、兄貴分のような感覚なのかもしれない。

しかし、協力隊自身もさまざまな問題を抱えている。一つは、帰国隊員たちの再就職の問題。日本は、今でも終身雇用制を採用している会社がほとんどで、隊員を悩ませている。退職せず派遣される現職参加者は約20%にとどまる。日本の社会では、いまだに会社を辞めることについて良くは思われない。だから、再就職できたとしても、会社の中で中枢に入るのは難しい。米国の平和部隊では、ボランティア体験はプラスに評価されるが、日本ではマイナスに評価されることも多い。

もう一つは、テロ事件の影響や景気低迷で、応募者の減少がみられること。隊員ではなかったが、今年の7月にはバングラディッシュで起こったテロ事件で日本人の犠牲者が出た。その影響は必ず出てくるだろう。また、帰国後の再就職を憂慮するため、リーマンショック以後減少したように、景気の影響を受けやすい。

最近では隊員の半数が女性

50年間に協力隊で変化したことがある。私が派遣された頃は奥地前進主義で、へき地へ1人で送られるのが普通であったが、最近では「安全」が最優先され、へき地が避けられている。奥地前進は、NGOに取って変わられた気がしている。そんな安全志向もあってか、私の頃は、女性隊員は1割しかいなかったが、今は半数が女性だ。

派遣される職種も変化した。農業や漁業などの第1次産業が減り、教員やサービス業、IT技術者などが増えた。また、私が派遣された頃は、現地のJICAスタッフである駐在員、調整員が2年間、一度も私の職場に顔を見せなかったが、最近は毎月のように監督に訪れるという。自由度が減り、管理が進んだということだろう。どちらにしても、今も昔も帰国した隊員の多くは共通した感想を述べる。「現地では、得ることの方が多かった」という言葉だ。指導(ギブ)しに行ったのに、なぜ得る(ゲット)の方が多いのか。それは、何でもそろって便利な日本では得がたい体験をすることができるからに違いない。

日本の若者も育てる

私の場合、世界を見る視点が定まったことが大きい。それは「世界は生きている歴史博物館である」「人類は無意識から意識に向かっている」「クラス40人の法則」「90%は人類皆同じ、残り10%の違いを文化と言う」「文化は、自然環境によって作られる」などの考え方に集約することができる。

私は、エチオピアで農耕をしない遊牧民に会ったことがある。縄文人とは教科書に載っているだけの存在だと思っていたが、現代も目の前で生きている。そうやって見回すと、エチオピアには地域によって弥生人も、封建社会や戦国時代の人も、貴族も、近代や現代の人間もいることに気付いた。その後、世界を旅するうちに、人類は無意識から意識に向かって進んでいると考えるようになってきた。意識は教育によって作られ、それによって文明が生まれる。

「クラス40人の法則」とは、どの民族であろうと、人間が40人集まれば、1人は賢いヤツが、1人は変なヤツが、1人はハンサムだったり美人だったりする。その割合は世界共通なのだ。そして、「人間は皆同じ」などと言われるが、共通なのは90%ほどで、残り10%は違っている。この違いこそが文化なのだ。共通部分は、食欲、睡眠欲、性欲の三大欲求で出来上がっている。残り10%が異文化なのだ。その異なる文化を育むのが自然環境。自然や気候は国によって違っているから、当然ライフスタイルや思考方法が変わってくる。

協力隊体験は大きな旅。旅は発見をもたらし、人生を豊かにしてくれる。協力隊は、現地の人たちだけでなく、日本の若者をも育ててくれるのだ。

バナー写真:スリランカでコンピューター技術を教える青年海外協力隊員(中央、写真提供=青年海外協力協会)(※1) ^ Japan Overseas Cooperation Volunteers