シベリア抑留から生き残った画家—香月泰男

文化- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

洋画家、香月泰男(1911〜74年)は、自らが体験した太平洋戦争とシベリア抑留をテーマとする一連の油彩画、いわゆる「シベリア・シリーズ」によって、洋画壇に確たる地位を築いた。戦後の洋画家で最も成功したうちの一人と言っても過言ではない香月泰男の作品は、没後40年が過ぎた今日もなお、高い人気を誇っている。その大きな理由の一つは、彼が「シベリア」を描いた画家として人々に記憶されているからだろう。

実際には、シベリアから帰還した1940年代後半から50年代末ごろまで、香月は「シベリアの画家」ではなかった。今日、「シベリア・シリーズ」としてくくられる油彩画57点の大部分は、60年代以降に描かれたものである。それ以前の香月はというと、数点の例外を除いてシベリア抑留や太平洋戦争を題材にした作品は描いておらず、また、描き方も後年のシベリア・シリーズとはまるで別人のように異なるものだった。香月が独自の「シベリア様式」と呼び得る表現を獲得したのは、50年代末のことであり、以降、シベリア・シリーズの新作が発表される度に画家の評価は高まっていった。

しかし、「シベリア」を描く、そして描き続ける、とはどういうことだろうか。抑留者の多くは、シベリアでの体験を語りたがらない。香月もシベリアでの生活を家族に語ることはほとんどなかったという。「言葉にできないほど過酷な環境であった」とは体験していない者の短絡的な推測に過ぎないが、仮にそうであるならばなおさらのこと、なぜ香月は自らの記憶を絵画化し、新作として継続的に発表することができたのだろうか。語ることと描くこととは、香月の中でどのように違っていたのか、あるいは描く事によって香月は、「シベリア」とどう対峙(たいじ)しようとしていたのだろうか。後半生をかけて「シベリア」を描き続けた香月が作品に込めた思いを、改めて考えてみたい。

高校教師、夫、父、そして…

1911(明治44)年10月25日、現在の山口県長門市三隅に生まれた香月泰男は、幼い頃から画家になることを夢見ていたという。山口県立大津中学校を卒業後、東京美術学校(現在の東京芸術大学)を受験するも失敗。二浪後、同校西洋画科に入学した。藤島武二の教室に進んだ香月は、ヴラマンク、ゴッホ、ピカソ、梅原龍三郎といった画家に傾倒し、その表現を学ぶ。

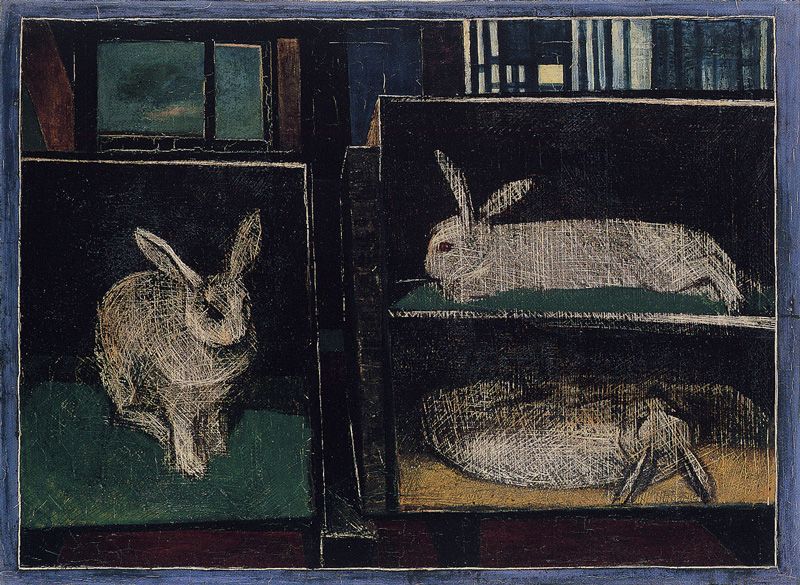

東京美術学校卒業後は北海道、次いで故郷の山口県下関の高校で美術教師として教鞭を執る傍ら制作を続けた。38(昭和13)年に結婚。翌年には長男が生まれ、その数か月後に《兎》が第三回文部省美術展覧会で特選となった。

その後、淡い色彩と、どこかメランコリックな雰囲気が漂う抒情的な画風で新たな境地を開きつつあった42(昭和17)年12月30日、香月のもとに召集令状が届いた。

翌43(昭和18)年4月に下関から旧満州に出征した香月は、大陸で終戦を迎え、その直後シベリアに連行される。およそ2年間、収容所での生活に耐え、47(昭和22)年5月21日、帰還を果たした。

兵士として、そして抑留者としての4年間が終わりを告げ、香月が教師に、夫に、父に、そして画家に戻った瞬間だった。

帰還後の模索

シベリアから帰還した香月は早くもその数か月後に、《雨》を描いた。この作品のタイトルは後に《雨〈牛〉》と改められ、シベリア・シリーズの記念すべき第1作として位置づけられることになる。

翌年には、同じくシベリア・シリーズの第2作《埋葬》を描くなど、帰還直後から1940年代末ごろまでの香月は、積極的に戦争と抑留の体験を絵画化しようと試みていた。

しかし50年代に入ると状況は一変する。香月が描くのは、もはや過酷な体験ではなく、植物や動物、アトリエなど、身の回りにある親密な世界だった。なかでも台所のテーブルや椅子に置かれた野菜、魚、肉などの食材は画家のお気に入りの題材で、50年代の香月は「厨房(ちゅうぼう)の画家」と呼ばれるようになる。帰還直後の作品に引き継がれていた、戦前の淡い色調と抒情的な雰囲気も、50年代になると画面から消え、代わって香月の作品は明るい色彩と、どこかユーモラスな単純化された形態によって特徴づけられるようになる。

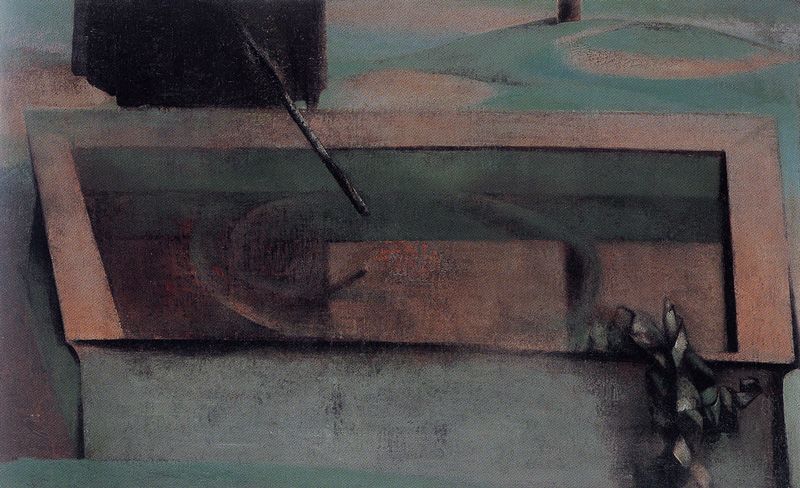

≪夏≫を制作する1951年頃の香月泰男(写真提供=香月泰男美術館)

≪夏≫を制作する1951年頃の香月泰男(写真提供=香月泰男美術館)

幼い頃に両親と生き別れた香月にとって、愛する妻や子供たちと過ごす平凡な、しかしささやかな幸福に満ちた日々は、何にも代え難いものだっただろう。身の回りの小さな世界に目を向け、暗い時代が終わったことを自分に言い聞かせるように明るい色彩を用いて描いた、この頃の香月は、画家としての充実期を迎えていた。いまだ自身の確たる表現と呼び得るものを獲得するには至っていなかったが、表現上の試行錯誤すら、画家としての苦しみを感じながらも、楽しいものだったのではないだろうか。それは純粋に絵画の世界の中でのことだったのだから。

しかし、香月は「厨房の画家」のままではいられなかった。50年代後半になると、香月のパレットから徐々に明るい色が消えていき、黒や灰色、黄土色が画面を支配するようになっていく。50年代末には、後年の香月作品のトレードマークといえる、黒と黄土色を基調とした作風が確立され、そして59(昭和34)年、堰(せき)を切ったかのように、シベリア・シリーズ3作品が一挙に発表された。

2つの《雨》の意味

1948年の《埋葬》の後、香月は数年間「シベリア」を描いていない。一方で、50年代末にシベリア・シリーズの制作に再び取り掛かった後は、74(昭和49)年にこの世を去るまで、毎年少なくとも1点、多い年には4点から5点の「シベリア」を題材にした作品を描き続けた。40年代末から数年間の中断の理由を、香月は以下のように述懐している。

「これ(48年の《埋葬》)を描いた後しばらく、シベリヤものを描けなかった。体験がもっと定着する時間が必要だったのである。だからシリーズの中では、これが異色に見える。これほど明るく派手に色を使った作品は私にはほとんどない。帰国してからしばらくの間、私は意識的にかなり色を使っていた。暗い時代の終わりを、色を使うことによって自分にいいきかせていたのかもしれない。一つには戦友たちの埋葬を描くのに、できるだけ暖かく描いてやりたいという気持ちがあった」(※1)

シベリアからの帰還直後に描かれた作品は、香月の体験をありのままに描いたものではなく、画家が「こうあって欲しい」と願ったイメージだったといえる。しかし戦前の詩情豊かな作風を引き継いで描かれた「シベリア」は、美しい絵画に仕上がったものの、香月が求めていたものとは違っていたのだろう。

帰国から半年後の47年に描かれた≪雨≫のタイトルが≪雨<牛>≫に改められたのも同じ理由による。その21年後の68年に同じ主題で≪雨≫を描いた香月は、2つの「雨」の違いをこう述べた。

「ロマンチックな「雨」ではなく、真の「雨」を描くことができたのは、ようやく68年のことである。同じ雨上がりを描いたものだが、こちらは、戦場に降った雨である」

「シベリア」から離れ、身近なモティーフを明るい色彩で描いていた40年代末からの数年間、香月はシベリアを忘れたかったのだろうか。おそらく、そうなのだと思う。仮に「厨房の画家」として後半生を生きたならば、その洗練された明るい作品は「シベリア・シリーズの画家」が得た名声に匹敵するものを香月にもたらしはしなかったかも知れないが、それでも卓越した造形センスと洒脱な構図、上品な色彩感覚によって、香月は人気の画家になっただろう。

しかし、香月は再び「シベリア」に立ち返る。沈黙の数年間は、描くべき主題とその表現との乖離(かいり)に直面した香月が、その溝を埋めるための道を見つけ出すために費やされた期間だったのではないだろうか。自身が体験した「シベリア」の真の姿を描ききることは、既存の表現では不可能だった。

「シベリヤを描きながら、私はもう一度シベリヤを体験している」

シベリア・シリーズは、出征、終戦、シベリアへの輸送、抑留生活、復員と、香月が実際に体験した順番の通りには描かれていない。「シリーズ」とは呼ばれるものの、57点の油彩画は初めから体系的に描き継がれたものではなく、ランダムな記憶の結晶の総体と言える。それゆえ、1974年に香月が早すぎる死を迎えていなければ、58点目以降も描き続けられただろう。

シベリア・シリーズには、故郷の三隅で送る平和な日常の最中に何の前触れもなくよみがえった記憶を基に描かれたものがある。ソ連軍の戦車が踏みしだいた凍る大地を描いた《凍土》は、自宅の前を流れる三隅川の河川改修工事にやってきたブルドーザーのキャタピラが喚起させたイメージだった。シベリアから帰還後、何年たってもその記憶は香月を離さなかった。そして脳裏に焼き付いた記憶を一つ一つ絵画化することによってしか、香月は自らの過去を清算することができなかったのだろう。

発表当時から特定のイデオロギーと結びつけられてきたシベリア・シリーズであるが、香月が絵画に込めたのは社会的なメッセージではない。抑留者の数だけ違うシベリアがある。シベリア・シリーズが21世紀を迎えた今もなお、多くの人々を引き付けるのは、それが政治的な主義主張を下敷きにしたものではなく、あくまでも一人の画家の個人的な想いを描いたものであり、そしてそれが普遍性を持つもの、すなわち家族への愛情や自然の美しさ、運命に翻弄(ほんろう)されることに対する怒り、悲しみ、諦め、そして希望だからではないだろうか。

「戦争を体験することがなかったなら、単調に一生を費やしてしまうことになっていただろう。私の一生のど真ん中に、そのことがあったがために、私が私になり得ようとするのに役立つ」

過酷な体験を掘り起し、そこに本当の自分を、人間の真の姿を探し求めた香月泰男。シベリア・シリーズを構成する57点の油彩画は、思い起こす度に痛みを伴う悲惨な記憶の彼方に、希望を見出そうとした一人の画家の、生の軌跡である。

バナー写真:談笑する香月泰男(写真提供=香月泰男美術館)(※1) ^ 画家の言葉はすべて『私のシベリヤ』(文藝春秋 1970年)から引用。