大空に舞うガンの群れ(下)

社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

実った保護活動

自然保護団体の運動が実って、1971年にマガン、ヒシクイが狩猟鳥から除外され、これにコクガンを加えた3種が天然記念物に指定された。それでもガン類の受難はつづいていた。

北海道の宮島沼では、80年代後半から90年代末にかけて、マガンの大量死がつづき、100羽を超える死体が見つかった。過去に使われた狩猟用の散弾銃の鉛弾が沼周辺に放置され、鳥がそれを飲み込んだために急性の鉛中毒を起こしたのだ。鳥は消化を助けるために小石を飲み込む習性があり、それが徒(あだ)となった。農薬による中毒死が疑われる死体も見つかった。

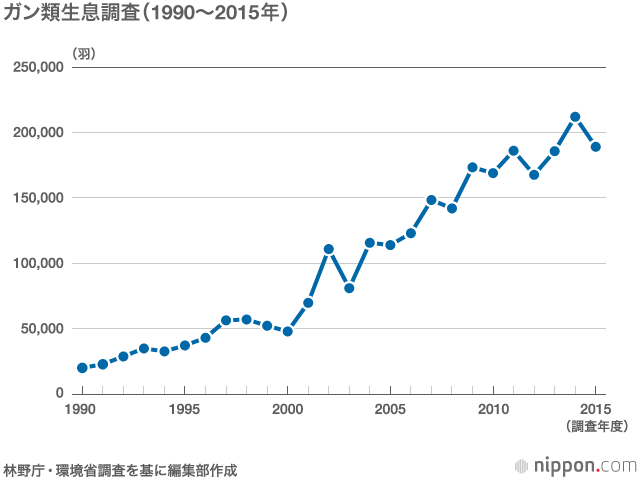

ガン類を守れという声が各地から起きはじめた。生息地の環境を守る市民運動も各地で盛んになってきた。その効果が2005年ごろから現れ、それはガン・カモ類の生息調査が物語っている。この調査は、鳥獣行政を担当していた林野庁が1970年度から開始し、その後環境庁から現環境省へと引き継がれた。

毎年1月中旬、全国一斉に実施されている。70年度の第1回調査では、マガンはわずか5790羽だった。それが90年度には2万羽に、97年度には5万羽を超え、2002年度には10万羽、14年度には20万羽をそれぞれ突破した。

16年1月には47回目の調査が実施された。全国約9000地点でボランティアら約4000人が参加し、ガン類は約18万9000羽が観察された。50カ所まで減っていた渡来地も、近年では100カ所を超えるようになった。45年間で33倍にも回復させた日本は、鳥類保護の国際会議などで賞賛を浴びた。

鳥と人の共生

狭い国土に多くの人間がひしめく日本では、人と動物の共存は多くの困難がつきまとう。たとえばガン類の多くは農地を餌場にしているため、農家からは田畑を荒らす害鳥として目の敵にされたこともある。

最大の越冬地である宮城県の伊豆沼周辺では、人とマガンの共生で先駆的な取り組みがつづけられている。マガンが急増したことで、越冬地の湖沼や湿地ではフンによる水質悪化、さらに周辺の田畑の食害などの問題が顕在化してきた。

伊豆沼周辺には、1972年度の調査で3400羽しか飛来しなかったマガンが、近年では10万羽近くが越冬する。伊豆沼は国指定の鳥獣保護区特別保護地区に指定されたほか、さまざまな保護の網がかぶせられたことが増加の大きな理由だ。

だが、それにつれてマガンによるイネの食害問題が持ち上がった。この一帯の水田では、9月末から10月中下旬にイネが刈り取られる。コンバインで刈ったものは機械乾燥されるが、自然乾燥の場合は、田の畦(あぜ)に竹や木を組んだ「はざ」で、洗濯物のようにつり下げて11月上旬まで天日にさらされる。

ちょうどこのころ渡ってくるマガンは、落ち穂や落ちモミを主食にするが、「はざ」のイネも食べる。農家からの苦情が増えてきた。ガンの保護に対して「人が大事か、鳥が大事か」といった反発もあった。2005年にラムサール条約に登録されるときにも、農家の間から反発の声が上がった。

「日本雁を保護する会」の呉地正行会長らの調査では、マガンの食害の程度は水田から収穫したコメの0.5パーセント程度に過ぎないことがわかった。伊豆沼の一部を含む若柳町(わかやなぎちょう)では、1979年に「若柳町鳥類被害補償条例」を制定して、鳥獣による農業被害を補償する制度を全国に先駆けて実施した。その後、周辺の町でも同様の条例ができた。この制度に農家も納得し、実際に補償額も少額で町の財政への負担は少なかった。

ふゆみずたんぼ

新たな鳥との共生の試みがはじまった。その名は「ふゆみずたんぼ」。この聞き慣れないことばがガンの飛来地で聞かれるようになった。文字通り、冬場にも水田に水を張る農法だ。稲刈りが終わった水田は、翌年の田植えまで水を抜いて乾かすのが一般的な米づくりだ。ところが、ガン類は夜間には浅い沼で休み、日中は周囲10キロ以内の水田で餌を採る。水田がねぐらになることも多く、水を干せばねぐらも餌場も失うことになる。

伊豆沼から約10キロ南にある蕪栗沼 (かぶくりぬま) で、地元農家の協力を得て1998年に「ふゆみずたんぼ」プロジェクトがスタートした。沼の面積は約150ヘクタール、伊豆沼とならぶガンやハクチョウの大越冬地として知られる。推進役になったのは、「NPO法人・田んぼ」(岩渕成紀理事長)だ。

蕪栗沼周辺は、93 年の大冷害で米作が大きな被害に遭った。村の立て直しのために、ガンと共生する有機農業に賭けた。流出する水路をせき止めて沼の面積を数倍に増やし、周辺の田んぼは冬にも水を張った。

沼を掘り下げて遊水池として使う計画もガンの保護のために中止され、農家は交流施設、レストラン、宿泊施設を整備し、さらにボランティアが「生き物教室」「観察会」「体験学習」などを次々に開いて、グリーンツーリズムを目指した。

この努力が実って、1980年代はじめには2000~3000羽ほどしか飛来しなかったガンが、最近では多い年には8万羽前後もやってくる。鳥類の約200種を含めて、これまでに約1500種の動植物が確認された。

「NPO法人・田んぼ」は2009年の第9回日本水大賞で「ふゆみずたんぼを利用した環境と暮らしの再生プロジェクト」として環境大臣賞を受賞した。

生き物と共生する農業

水を張ることによって田んぼには、微生物やイトミミズなどさまざま生きものが大量に発生して、生態系が豊かになった。しかも、鳥たちはお返しに肥料になるフンを残していく。沼の水を田に引き込むことで水質の浄化にもなった。

農薬や肥料を少なくすることができ、そのために2割程度収量が下がったものの安全なお米としての評価も高まった。お米は「ふゆみずたんぼ米」というブランドとして高い価格で販売され、農家の収入アップにもつながった。鳥の観察や撮影を目あてに多くの観光客が訪ねてくるようになった。米づくりに特化していた純農村が、渡り鳥や観光客でにぎわいをみせる。

その後、このプロジェクトに参加する農家も次第に増えて、冬季の水張りはガンの群れを回復させるための有力な方法であることが確認された。こうしたガンの保護活動は各地に広がり、渡来地の遊水池を埋め立てから守る活動や越冬地近くを通る道路建設の反対運動などが展開されている。

北海道の宮島沼でも、周囲の水田で「ふゆみずたんぼ」を開始した。ここでのブランド米は「えぞの雁米」だ。

鳥の保護と稲作の共存は、国際的にも反響を呼んでいる。2005年からアフリカのウガンダで開催されたラムサール条約会議で、「蕪栗沼・周辺水田」としてラムサール条約湿地に登録された。2008年韓国の昌原(チャンウォン) で開催された第10回ラムサール条約会議、さらに10年名古屋で開催された第10回生物多様性条約締約国会議でも「水田の生物多様性保護の決議」が採択された。

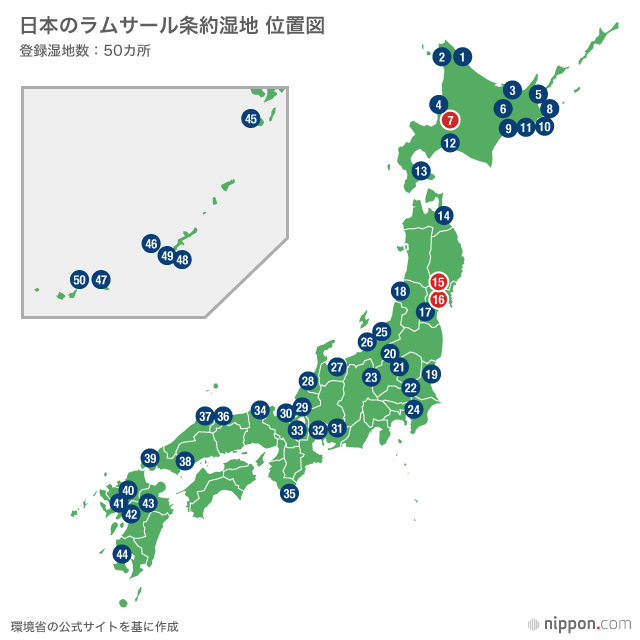

| 1 | クッチャロ湖(くっちゃろこ) | 26 | 佐潟(さかた) |

| 2 | サロベツ原野(さろべつげんや) | 27 | 立山弥陀ヶ原・大日平(たてやまみだがはら・だいにちだいら) |

| 3 | 濤沸湖(とうふつこ) | 28 | 片野鴨池(かたのかもいけ) |

| 4 | 雨竜沼湿原(うりゅうぬましつげん) | 29 | 中池見湿地(なかいけみしっち) |

| 5 | 野付半島・ 野付湾(のつけはんとう・のつけわん) | 30 | 三方五湖(みかたごこ) |

| 6 | 阿寒湖(あかんこ) | 31 | 東海丘陵湧水湿地群(とうかいきゅうりょうゆうすいしっちぐん) |

| 7 | 宮島沼(みやじまぬま) | 32 | 藤前干潟(ふじまえひがた) |

| 8 | 風蓮湖・春国岱(ふうれんこ・しゅんくにたい) | 33 | 琵琶湖(びわこ) |

| 9 | 釧路湿原(くしろしつげん) | 34 | 円山川下流域・周辺水田(まるやまがわかりゅういき・しゅうへんすいでん) |

| 10 | 霧多布湿原(きりたっぷしつげん) | 35 | 串本沿岸海域(くしもとえんがんかいいき) |

| 11 | 厚岸湖・ 別寒辺牛湿原(あっけしこ・べかんべうししつげん) | 36 | 中海(なかうみ) |

| 12 | ウトナイ湖(うとないこ) | 37 | 宍道湖(しんじこ) |

| 13 | 大沼(おおぬま) | 38 | 宮島(みやじま) |

| 14 | 仏沼(ほとけぬま) | 39 | 秋吉台 地下水系(あきよしだいちかすいけい) |

| 15 | 伊豆沼・内沼(いずぬま・うちぬま) | 40 | 東よか干潟(ひがしよかひがた) |

| 16 | 蕪栗沼・ 周辺水田(かぶくりぬま・しゅうへんすいでん) | 41 | 肥前鹿島干潟(ひぜんかしまひがた) |

| 17 | 化女沼(けじょぬま) | 42 | 荒尾干潟(あらおひがた) |

| 18 | 大山上池・下池(おおやまかみいけ・しもいけ) | 43 | くじゅう 坊ガツル ・タデ原湿原(くじゅうぼうがつる・たでわらしつげん) |

| 19 | 涸沼(ひぬま) | 44 | 藺牟田池(いむたいけ) |

| 20 | 尾瀬(おぜ) | 45 | 屋久島永田浜(やくしまながたはま) |

| 21 | 奥日光の湿原(おくにっこうのしつげん) | 46 | 久米島の渓流・湿地(くめじまのけいりゅう・しっち) |

| 22 | 渡良瀬遊水地(わたらせゆうすいち) | 47 | 慶良間諸島 海域(けらましょとうかいいき) |

| 23 | 芳ヶ平湿地群(よしがだいらしっちぐん) | 48 | 漫湖(まんこ) |

| 24 | 谷津干潟(やつひがた) | 49 | 与那覇湾(よなはわん) |

| 25 | 瓢湖(ひょうこ) | 50 | 名蔵アンパル(なぐらあんぱる) |

赤い数字は、今回の記事で紹介したラムサール条約湿地

今後の課題

全国的にマガンは復活を遂げた。だが、大きなジレンマを抱えることにもなった。これだけ増えたガン類の越冬地が超満員になってきた。餌の不足も心配されている。農業被害や環境への負荷が大きくなり過ぎ、人と共生していく上でも問題となってきた。

マガンは高度に水田に適応した鳥だ。というか、自然の湿地がほとんど水田に変わってしまったために、水田で餌を取るしかなくなったという方が正しいだろう。1万羽のマガンが落ちモミだけを食べて5カ月間越冬するだけで、5000~6000ヘクタールぐらいの水田が必要になるという試算もある。実際には落ち穂以外にも雑草などを食べるが、これを考慮に入れてもかなりの面積が必要なことには変わりはない。

一方で、水田は大きく変化している。人手不足で農薬依存や機械化が進む。農家の高齢化や後継者の不足、農村の都市化によって耕作放棄水田は増える一方だ。地域住民が共同で管理してきた溜め池は減りつづけている。農業の衰退はガンなど水鳥のすみかを奪うことにもつながる。

耕作放棄水田を放置すれば、ススキや、ヨシなどの多年草が繁茂し、生態系も大きく変わる。水鳥を保護するためには、放棄水田の適切な維持管理が欠かせない。また、過密化している生息地では、つねに鳥インフルエンザの流行の危険にさらされている。

環境省によれば、16年11月から17年1月にかけて、野鳥への高病原性鳥インフルエンザのウイルス感染が全国的に発見された。1月6日現在、感染は16道府県で164件に上り、最悪の流行になった。いずれも回収された鳥の死骸やふん便から見つかったものだ。

宮城県下で回収されたマガン死体も感染していた。このほか、北海道のオオハクチョウやハヤブサ、鹿児島県のナベヅルやマナヅル、鳥取県のコハクチョウやオナガガモなど、30種以上の鳥からウイルスが検出された。

とくに、絶滅危惧に指定されているナベヅルでは23例の感染が確認された。鹿児島県の出水平野には、世界の生息数の9割にもなる約1万3000羽が、中国やロシアなどから越冬のために飛来する。しかし、越冬地は超過密化して感染症の流行が心配されていた。

呉地会長は「集中化している群れを分散させていかなければならない。マガンは沼や湖をねぐらにして周辺の水田で餌を採るので、ねぐらと餌場を合わせて20ヘクタールぐらいを確保しないと分散化は難しい」と指摘する。

一部の農家からは、「これだけ増えたのだから、保護はもういいじゃないか」といった声も聞こえてくる。成功したガン類の回復に新たな壁が立ちふさがっている。

バナー画像:朝焼けの中、マガンの群れが餌場に向かって一斉に飛び立つ。宮城県伊豆沼で(写真:読売新聞/アフロ)