虐殺から生き残ったアホウドリ(上)

社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

尖閣列島のアホウドリ

1988 年のことだ。新聞記者だった私は、尖閣諸島の上空を小型機で飛んだ。島々を2周する間、同乗のカメラマンに眼前にそびえる岩山を連続撮影してもらった。現像したら、ふかふかの黒褐色の羽毛で被われたヒナが、岩棚の7カ所に座り込んでいるのが写っていた。

これが鳥島に次いで、国内で2カ所目のアホウドリの繁殖地の発見だった。かつてこの島々には多くのアホウドリが生息し、71年には生息が確認されていたから、私たちの功績は写真にたまたまヒナが写っていたことにすぎないが…。現在の生息数は数百羽程度。島に入れないために研究が進んでいない。だが、このなかの1羽から大きな発見があった。

移住計画の成功

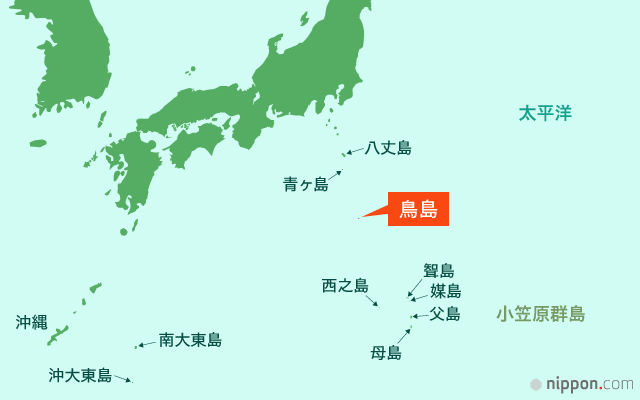

地球上に生息するアホウドリのほとんどは、尖閣列島をのぞけば伊豆諸島の南端にある鳥島に集中する。この火山島で大きな噴火でもあれば、全滅することにもなりかねない。2008年から、安全な第2の生息地をつくる「アホウドリ移住プロジェクト」が国の事業としてはじまった。

鳥島で生まれたばかりのヒナを捕まえて、350キロ離れた小笠原諸島の聟島(むこじま)に移す。かつて集団営巣地があった無人島だ。そこで人工飼育し、最終的には自然に戻して新たな繁殖地をつくる。アホウドリ類では世界ではじめての試みである。それだけに、山階鳥類研究所研究員の佐藤文男らは、生後何日ぐらいで移住が可能になるかなど慎重に研究を重ねた。

10羽のヒナがヘリコプターに乗せられて、同年2月に鳥島から聟島に運ばれた。5月末まで4カ月間、プロジェクトのリーダー山階鳥類研究所研究員の出口智広らが、ヒナたちの親代わりになって餌を与えて育てた。食料などの物資は毎週、父島から3~4時間かけて漁船で運び、キャンプ生活をしながら巣立ちまで見守った。その後も移住はつづけられ、これまでに計69羽が巣立った。

イチローの帰還

巣立った若鳥は北太平洋で3年間暮らし、2011年に第一陣が聟島に戻ってきた。一番乗りはイチローと名づけられたオスだった。翌年には生涯の伴侶となる野生のユキを見初めた。しかし、生まれたのは無精卵だった。その後の3年間も二世誕生はならなかった。

だが、14年にグループは歓喜に包まれた。聟島からわずか5キロ離れた媒島(なこうどじま)で、「Y11」という人工飼育されたメスと鳥島生まれのオスとの間で、人知れずヒナが誕生していたのだ。聟島育ちの若鳥が鳥島と行き来するようになって、カップルが誕生したらしい。小笠原諸島では80年ぶりのヒナ誕生だった。

期待が高まるなか、16年1月に聟島でイチローとユキの4度目の挑戦で待望のヒナが生れた。移住計画を見守っていた世界の研究者から祝辞や賛辞が殺到した。同年5月にはもうひとつおまけがあって、同じ小笠原諸島の嫁島(よめじま)で、両親不明のヒナが誕生した。

野生のユキはどこからきたのだろうか。佐藤らはそのナゾを追った。答えを出したのは、北海道大学総合博物館講師の江田真毅(まさき)だった。遺伝子を分析したところ、何とユキは 2000キロ以上を離れた尖閣諸島生まれだった。予想もしなかった結果だった。

その後の研究で、鳥島生まれのヒナの7パーセントから尖閣諸島生まれの遺伝子が見つかる。両者は渡り先の北太平洋で交流していたことがわかってきた。さらに調べていくと、ユキの遺伝子は鳥島産のとは大きく異なり、尖閣諸島産は新種のアホウドリの可能性が高い。

当初、ユキが無精卵しか産まなかったのは、種の違いで発情期が微妙にずれていたためではないかと、佐藤は考えている。近い将来、新種として国際的に認知されて名前がつくかもしれない。

東京都内の孤島

鳥島は東京都に属する無人島。伊豆諸島の南端で東京から南へ約580キロ、伊豆諸島の八丈島からは約300キロ南にあたる。面積はわずか4.8平方キロ、直径は約2.5キロ、周囲は約7キロ、最高地点は394メートル。二重式火山の山頂が海面に頭を突き出した形をしている。ランクAの活火山に指定され、1902年の噴火によって島民125人全員が死亡して以来、噴火を繰り返してきた。

日本列島に沿って太平洋沖を流れる黒潮は、世界で最強といわれる海流だ。周期的に南側に大きく蛇行して鳥島にぶつかる。難破して黒潮に押し流された船が、島に漂着しやすいのはこの時期だ。島は数多くの漂流者でにぎわった。島に流れ着いた数多くの漂流民の悲劇と壮絶な暮らしは、多くの文学作品の題材になった。

多発する漂流

遭難の原因は江戸幕府の「大船建造禁止令」にある。500石積(排水量100トン余)以上の大型船の建造禁止。帆も帆柱もひとつのみ。竜骨(キール)の設置が禁止されて、船底は平底とする。大名の軍事力を削ぐ鎖国政策の一環だった。こうした構造が嵐に弱く、難破が多かった理由とされる。

江戸時代の記録に残る鳥島漂着は、「鳥島漂流史」(中濱萬次郎資料室編)によると14件。漂着した乗組員はわかっているだけで98人、そのうち80人が無事生還できた。島での最長の滞在期間は19年3カ月。1720 年に漂着した遠州新居の大鹿丸に乗り組んでいた12人だ。生還できたのは3人だけだった。

最短はゼロ日。漂着したその日に、先の漂着者が自力脱出するのに合流できた。島の平均滞在日数は約3年だ。だが、この何倍もの船乗りが、漂着したものの餓死したり病死したり自殺を遂げたりした。

吉村昭の『漂流』(新潮社刊)のモデルになったのが、1785年に島に流れ着いた土佐赤浦の4人。船頭の長平ひとりが生き残ったが、その3年後に大坂堀江の船の11人(2人死亡)が漂着した。さらにその2年後に遭難した大坂の薩州船の6人(2人死亡)が加わった。

最終的に生き残った14人が浜に流れ着いた木材を集めて帆船をつくり、人が住む青ヶ島にたどり着き、そこから八丈島を経て江戸に戻った。長平は12年余を生き抜いた。

なかでも有名なのは、ジョン万次郎(本名・中濱萬次郎)だ。1841年、漁船に乗り組んでいたときに時化(しけ)に遭い、仲間4人とともに鳥島にたどり着いた。143日間の島での生活の後、米国の捕鯨船に救助された。外国船では鎖国下の日本には戻れず、仲間はハワイで下船、彼だけはホイットフィールド船長の養子になって米国で教育を受けた。

10年後に帰国を果たした後、土佐藩の藩校の教授に任じられた。さらに、日米修好通商条約の批准書交換の遣米使節団員にも選ばれた。欧米の情報に飢えていた幕末の志士や知識人に大きな影響を与えた。明治維新後は開成学校(東京大学の前身)の英語教授に就任した。

島を埋め尽くした鳥

鳥島はきわめて過酷な環境だ。水も食べられる植物もない。にもかかわらず8割もの漂着民が生還できたのは、この島を埋め尽くしていたアホウドリの存在にあった。アホウドリについては、漂流民の帰国後の証言にひんぱんに登場する。

『漂流』に登場する大坂北堀江の船の記録が「無人島え漂流之日記」として残されている。そのなかのアホウドリのくだりを現代語訳で紹介する。

「(島に流れ着いて)生い茂るススキを押し分けながら通り過ぎていくと、一面に白い鳥、黒い鳥が集り、足の踏み場もないほどだった。大きな鳥なのでびっくりし、どういうわけでこんなにまで鳥がたくさん集っているのかとあきれ果てた」

島に漂着した時期がわかっている11件は、すべて11月から3月に集中している。この季節に漂着した者は生き残るチャンスが大きかった。つまり、渡り鳥のアホウドリが島にとどまっている時期だ。その間、ふんだんにアホウドリの肉や卵を食べることができた。

鶏卵の6倍もあるアホウドリの卵の殻は、雨水の保存に使われた。羽や皮は乾かしてつなぎ合わせ、衣服や敷物をつくった。アホウドリがいなくなる時期に備えて、大量の鳥の干物をつくって備えることができた人たちは餓死を免れた。

日米間の渡り鳥

アホウドリは、翼を広げると2.4メートル、体重は約7キロにもなる。翼はほとんど羽ばたかず、グライダーのように風を利用して飛ぶ。人に対する警戒心がないうえに歩くのが下手なことから、容易に撲殺できた。そこから「あほう( 阿呆 )どり 」 の名前がついた。漢字では 「信天翁」の字をあてる。「空から餌が降ってくるのを信じて待っている」という意味だという。

アホウドリ。小笠原諸島、鳥島、尖閣諸島などに多数繁殖していたが、羽毛採取のために500万羽が撲殺。一時は絶滅が心配されたが、保護対策によってその危機は回避された。1962年に国の特別天然記念物に指定(イラスト=井塚剛)

アホウドリ。小笠原諸島、鳥島、尖閣諸島などに多数繁殖していたが、羽毛採取のために500万羽が撲殺。一時は絶滅が心配されたが、保護対策によってその危機は回避された。1962年に国の特別天然記念物に指定(イラスト=井塚剛)

フランスの詩人ボードレールに「信天翁」という詩がある。船乗りに捕えられて慰み者にされる光景だ。「甲板では、青空の王者も不器用で恥ずかしそうに真っ白な大きな翼を引きずっている。翼あるこの旅人のなんとぶざまな意気地なさ。今まで美しかったのに、滑稽きわまるみにくい姿」といった内容。ここでも「あほうどり」の扱いだ。

アホウドリ科の分類は21種とみる説が強いが諸説ある。鳥島には、アホウドリと、クロアシアホウドリの 2 種類が生息,小笠原諸島の聟島にはわずかながらコアホウドリが繁殖している。

鳥島では、4月末~5月初めに渡りを開始して、10月初旬に繁殖のために再び島に戻る。若鳥は巣立って3年目に島に戻ってくる。繁殖期を除いて一生を海の上で暮らす。日本から渡っていく先は、北太平洋のベーリング海、アリューシャン列島から米国西海岸沖合の海域だ。

明治初期の輸出品

明治維新後、太平洋に点在する島々に集団で営巣するアホウドリの羽毛(ダウン)は、日本にとって貴重な外貨の獲得源になった。鳥島以外にも、小笠原諸島の北の島、聟島、嫁島、西之島、沖縄東方にある大東群島の北大東島、沖の大東島、尖閣列島、台湾付近の澎湖(ほうこ)諸島などには数多くの集団営巣地があった。太平洋全域では1000万羽を超えていたともいわれる。

アホウドリの羽毛に目をつけたのは、明治の実業家玉置半右衛門(たまおき・はんえもん、1839~1911年)だった。1887年に鳥島に渡って玉置商会を設立、1922年に鳥島から撤退するまで大々的に羽毛を採取して欧州に輸出した。不毛の孤島は「宝島」と化した。殖産興業を掲げた明治政府も、アホウドリの産地を探すために玉置に奨励金まで支払って後押しした。

それは大殺戮(さつりく)とも呼ぶべきものだった。『アホウドリを追った日本人』(平岡昭利著、岩波新書)によると、1890年ごろには年間約40万羽が鳥島で殺されていた。ひとりで1日に、100〜200羽をなぐり殺したという。1900年ごろにはこの小さな島に300人が住んで羽毛採取に精を出した。小学校があり、殺したアホウドリを運ぶ軽便鉄道まで敷設されていた。

山階鳥類研研究所の創設者である山階芳麿所長は、1902年までに少なくとも500万羽のアホウドリが殺されたと推定している。絶滅の一歩手前まで追い詰められた。

写真提供=長谷川 博バナー写真:鳥島上空を滑空するアホウドリ(撮影=長谷川 博)