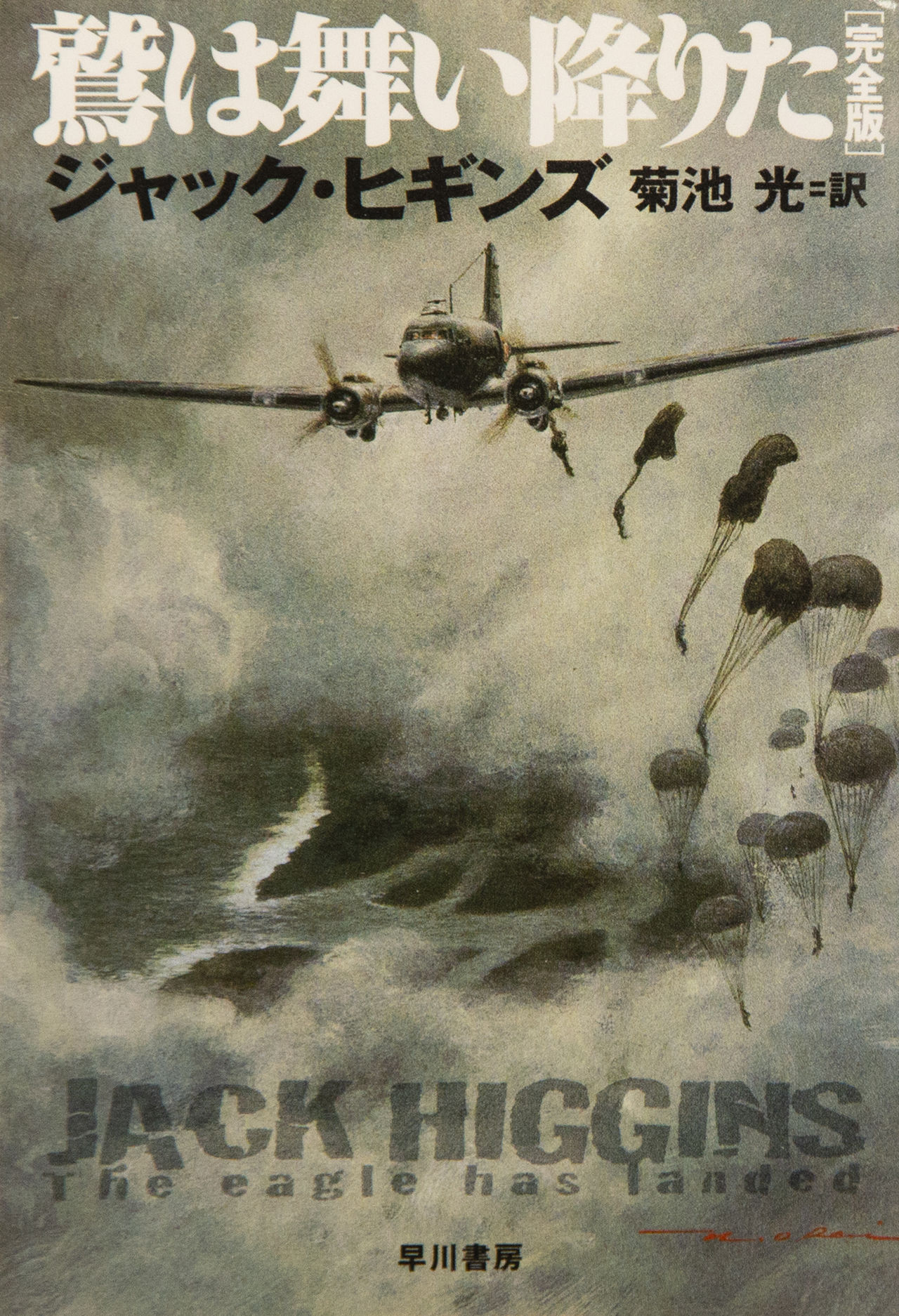

【書評】名誉とは、何であるのか―(後編):ジャック・ヒギンズ著『鷲は舞い降りた[完全版]』

Books- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

(前編から続く)

いよいよ本作の主人公が登場する。

決死の落下傘部隊を率いて

ラードル中佐の助手が調べ出した適任者は、落下傘部隊を率いるクルト・シュタイナ中佐であった。

ラードルは、報告書を読んでその履歴に魅了される。

そこにはこう記されていた。

クルト・シュタイナは1916年生まれで、父親は地区司令官の職にあるカール・シュタイナ少将。母親はアメリカ人で、ロンドンに住むボストン出身の富裕な羊毛商の娘だった。

シュタイナ中佐は、父親がドイツ大使館付武官だった関係で、5年間、ロンドンで教育を受け、英語はイギリス人と変わらない。

1931年に帰国。陸軍の砲兵隊に入隊するが、36年に落下傘兵に志願した。

それ以降の軍歴が華々しかった。

ノルウェイ、ベルギー、ギリシアなどの激戦地で落下傘降下して武勲をあげ、極めつけは対ソ冬季戦だった。

少佐代行のシュタイナは、レニングラードで孤立した友軍を救出するため、志願兵300名からなる特攻部隊を率いて夜間降下。右脚に銃弾を受けて負傷するも名指揮官として評判を博した。これで騎士十字章を授与される。

中佐に昇進すると、まもなくスターリングラードに派遣され、何度も決死の降下作戦に従事。部下の大半を失って、1943年4月、ドイツ陣営内に帰還した。ここまでに生き残った部下は、わずか30名だった。

シュタイナには騎士十字章に加え柏葉章が授与され、部下ともどもベルリンへ向かう列車に乗せられる。

5月1日朝、ワルシャワ駅に停車した。

ところが、ここで事件が起こった。シュタイナと部下30名は、その日の夕方、SS少将の命によって逮捕され、凱旋帰国になるはずが、厳重な監視の下、本国に送還されるのだ。

いったい何があったのか?

ゲシュタポ本部に連行されて

ラードル中佐は、カナリス提督にこれまでの報告を行ったが、カナリスは興味を示さなかった。はなからヒトラーの提案を握りつぶすつもりでいたからだ。

しかし、ラードルは食い下がった。

「これは可能です、閣下。この仕事に最適任の人物まで見つけてあるのです」

カナリスは激怒した。

「(略)われわれがすでに戦争に負けているのに、チャーチルを殺すというのか? それがなんの役にたつというのだ?」

ラードルは、計画を諦めることにした。調査は徒労に終わったか。

ところが、ここから物語は思いがけない展開をみせる。

ラードル中佐を、黒いメルセデス・セダンが待ち受けていた。

「前の席から下り立って待っている二人のゲシュタポの制服も真っ黒であった。自分に近い方の男の袖章を見たとたんに、ラードルは心臓が止まる想いがした。RFSS. SS長官、その袖章は、ヒムラーの個人的スタッフであることを示している。」

ラードルは、ゲシュタポ本部へ連行された。

「ラードルが、プリンツ・アルブレヒト通りの一階のオフィスに入って行くと、ファイルの山がのっている大きな机を前にして、ヒムラーが坐っていた。そのSS長官の正装姿が、間接照明の中で黒衣の悪魔のような印象を与え、鼻眼鏡をかけた顔は冷たく無表情であった。」

ヒムラーはラードルの調査した作戦計画の内容をすべて知っていた。アプヴェール内部に内通者がいるらしい。

ヒムラーは、カナリス提督には知らせず、密かに計画を実行するようラードルに迫る。そして、ヒトラー総統からの命令書を手渡す。

ゲシュタポ本部地下室の拷問室を見せられたラードルは、ヒムラーに従わざるをえなかった。ましてや総統直々の命令であるならば。

では、その頃、シュタイナはどこにいたか。彼とその部下は、ドイツ軍占領下にあるチャンネル諸島の島で、懲役隊として「めかじき作戦」に従事していた。この作戦は、魚雷を抱いて、敵艦船に特攻攻撃を仕掛けるというもの。いずれは死が待っている。

ルガーを眉間に突きつけた

ここで、先に掲げた疑問に答えておこう。英雄であるはずのシュタイナ中佐が、なぜ軍法会議にかけられたのか。

このあたりのくだりで、読者は中佐の人柄に心を奪われるはずだ。

彼らはワルシャワ駅で、SS部隊がユダヤ人居住区から連行した大勢のユダヤ人を処刑するため、強制収容所へ向かう列車に放りこんでいる現場に出くわしたのだった。

そこでは、非人道的な身体検査が行われている。

このとき、10代の少女が逃げ出した。

憲兵隊のフランク少佐が娘を捕まえ、髪をつかんで吊るし上げる。すぐさまシュタイナが行動を起こし、彼の部下のノイマン中尉が制止しようとするのだが、ここからの場面がシビレるのだ。

「シュタイナがフランクの襟首をつかんで倒さんばかりにグイッと引き離し、娘の手をとって自分の後ろへまわらせた。

姿勢を立てなおしたフランク少佐の顔が憤怒に歪んでいた。彼が腰のホルスターのワルサー拳銃に手をかけたが、シュタイナが革外套のポケットからルガーを取り出して少佐の眉間に突きつけた。『拳銃を抜いてみろ』シュタイナがいった。『きさまの頭をふっとばしてやる。考えてみると、人類に貢献することになるかもしれんな』」

フランク少佐の部下10人あまりが短機関銃や小銃を手にして取り囲む。

シュタイナは、ルガーを少佐の頭に押しつけたまま、目の前の、今しがたゆっくり動きはじめた貨車に乗って逃げるよう少女に指示する。

少女は列車の連結部に飛び乗って、無事、駅構内から出て行った。

あとには一触即発、剣呑な空気がただよっていた。

シュタイナはフランクを突き離し、ルガーをポケットにしまう。

「すぐさま憲兵たちが詰め寄ると、ノイマンがいった、『諸君、今日はやめた方がいい』

シュタイナが後ろを向くと、中尉が短機関銃を構えていた。部下全員がてんでに武器をもって、彼の後ろに並んでいた」

部下はシュタイナを守り、行動をともにした。全員が逮捕された。

軍法会議の報告書を読んで、ヒムラーはこういった。

「柏葉章つきの騎士十字章の持ち主だ。あのロシア戦線での救出作戦に成功した時、総統が会いたいといわれた。それがどうだ? それまでに一度も会ったことのないユダヤ人の小娘のために、輝かしい軍歴、将来の立身、すべてをなげうったのだ」

クルト・シュタイナは職務に忠実ではあるが、ナチスのやり口を嫌悪していた。彼の父親のシュタイナ少将も同様で、アウシュヴィッツ収容所を訪問し、ユダヤ人の虐殺を目にして現体制に絶望している。彼は息子に言った。

「そんなことのために、わたしたちは戦っているのか、クルト?」

その少将も、いまはゲシュタポに逮捕され、本部の地下室で反逆罪の汚名を着せられ拷問を受けている。

「中佐殿が行くなら——」

もうひとり、重要な登場人物がいる。

彼の役目は、シュタイナらが落下傘降下したのち、ポーランド軍に擬装できるよう、あらかじめ軍用ジープなどの装備品を手配しておくことだった。

うってつけの人物が、軍情報局(アプヴェール)の庇護下にいた。

リーアム・デヴリン。1908年北アイルランドの生まれ。アイルランド民族主義に生涯身を捧げ、反政府闘争を繰り返していた。その男がベルリンにいた。

彼は、落下傘降下に先駆けて英国に潜入し、「ムクドリ」と接触して作戦決行日に備えることになる。

ラードル中佐は、デブリンとともにシュタイナ中佐に会いに行く。

軍法会議を受けて島流しになったのは、シュタイナ中佐、ノイマン中尉ほか落下傘兵29名。

かれらは苛酷な戦線で中佐とともに戦い、死線をくぐり抜けてきた強者ばかり。それがいまや、中佐と中尉のほかには14名しか残っていない。みんな特攻作戦で死んでいったのだ。

ラードルが初めてシュタイナに会ったときの場面。

「(略)抗しがたい魅力を含んだ笑みを浮かべて手を差し出した。『クルト・シュタイナです。』

ラードルは、その最初の出会いを、いつまでも覚えていた。シュタイナは、あらゆる国の空挺部隊員に見られる一種独特の印象を与えた。任務に危険がつきまとうところから生まれた尊大ともいえる自信を感じさせた。(略)ありとあらゆる勲章を貰った男にしては驚くほど簡素であった。」

シュタイナは、はじめはラードルからの申し出を断った。拉致は成功するかもしれないが、それで戦況が変わるわけではない。それに彼は総統やヒムラーを嫌悪していた。しかし——。

ここまでシュタイナを信じ、ついてきた部下は言う。

「行けば、死ぬかもしれない、ここにいれば確実に死ぬ。中佐殿が行くなら——われわれも行きます」

本作にはほかにも魅力的な登場人物が描かれている。

落下傘部隊を輸送機に乗せ、決死の覚悟で彼らを英国まで運ぶ腕利きパイロットのゲーリケ大尉。作戦決行後、彼らを回収するためのEボートを巧みに操艦するケーニヒ少尉。彼らを物語るエピソードが素晴らしく、彼らもまた、シュタイナの人柄のとりこになって忠誠を誓う。

「この戦争では勝者はいないのだ」

ここまでが、ほんの序盤戦だ。

これから先、読者はラストシーンまで目が離せなくなるのだが、本作を読んで胸が熱くなった理由はなんだろう。

シュタイナがラードルに初めてあったとき、「名誉」について語ったこんなセリフがある。そこに本作のテーマが凝縮されているように思える。

「わたしが考えていることを表現するには、高尚すぎる言葉かもしれん。約束をしたら必ず守る、とか、いかなることがあろうと友人を助ける、といった単純なことだ。それらを合わせたものを、名誉といえないだろうか?」

彼らは任務遂行のために、恬淡と死を受け入れる。約束、使命感、忠誠心、責任感、矜持、友情、勇気エトセトラのために。

近頃、ないがしろにされているものばかりと思うが、いかがだろうか。

そうしたものに裏打ちされた彼らの献身に、心を打たれてしまうのである。

「鷲は舞い降りた」は、シュタイナ中佐ら落下傘部隊が、無事降下したことを本国に伝える暗号である。

作戦の成功を祈るラードル中佐が、部隊回収のためのEボートの出港準備を整えているケーニヒ少尉にこういった。

「わたしは心底から残念に思っているが、この戦争では勝者はいないのだ。犠牲者しかいない。わたしたちみんなが犠牲者なのだよ」

アプヴェールの将校ではあるけれど、ラードルもまた、反ナチスであったのだ。