シンプルな空間に冴えわたる「手仕事」の味わい-「日日/冬夏」奥村文絵

Guideto Japan

暮らし- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

奥村文絵

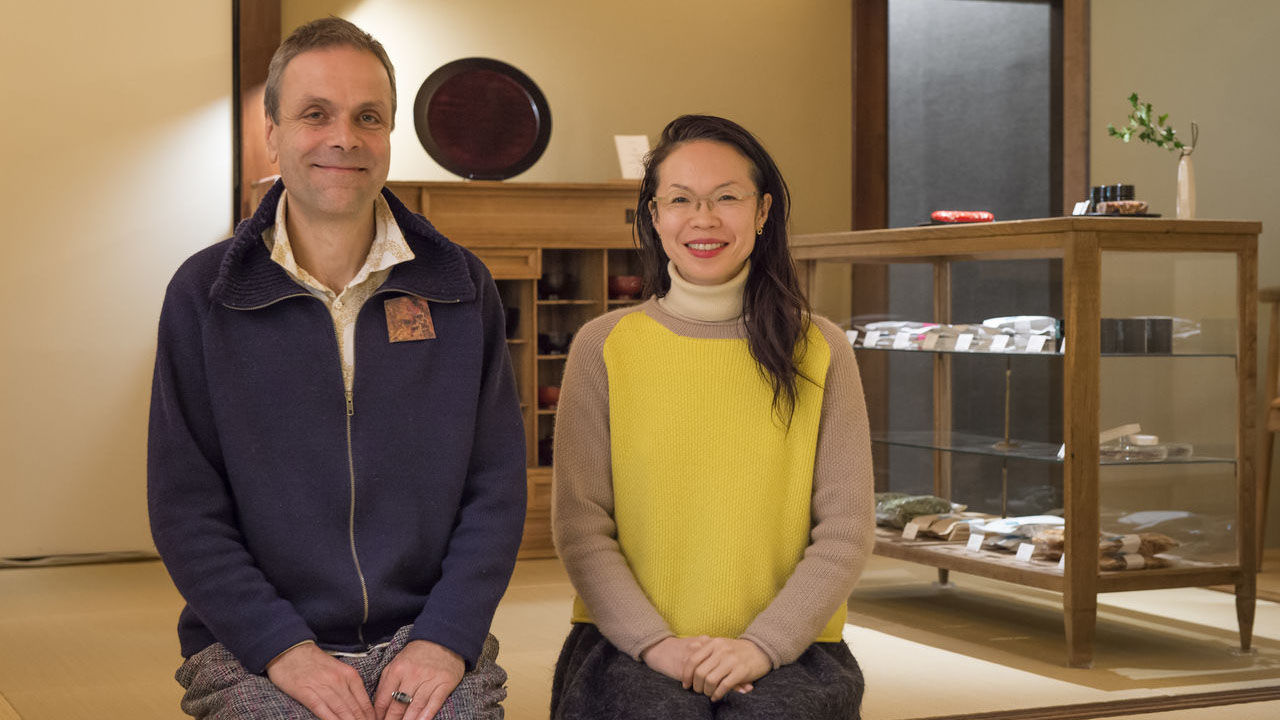

フードディレクター。京都府で生まれ、東京都と千葉県で育つ。早稲田大学卒業。東京デザインセンター勤務を経て、2000年に独立。08年に「foodelco inc.(フーデリコ)」を設立。16年、夫でホメオパス(自然療法家)のエルマー・ヴァインマイヤーとともに、京都市上京区にある日本家屋を改装して、ギャラリー、ティールーム、アーティスト・レジデンスで構成する「日日/冬夏」(にちにち/とうか)をオープン。

「私たち、夫婦喧嘩をしている場合じゃないわ!」

日本茶を飲む習慣は日本人の日常に根付いているが、では、ゆっくりと心を落ち着かせて、それを味わう時間はあるかというと、これが現代人には難しい。京都御所の東側にあるティールーム「冬夏」は、その貴重なひと時を、静謐な中に取り戻すことができる空間だ。

奥村文絵(以下、奥村) 私はフードディレクターという肩書で、食を媒介にしたクリエイティブディレクションの仕事をしています。これまでに、お米や和菓子、地域の特産物など、日本各地にある「食」をテーマに、その文化と価値を発信するブランディングや商品開発に携わってきました。

2008年に設立した会社「フーデリコ」は当初、東京の八丁堀にオフィスを置いていましたが、より深く日本の食文化に関わりたいという思いが強くなり、2015年に京都に拠点を移すことにしました。

この建物との出会いは偶然でした。最初は現代的、機能的な倉庫をイメージしており、意図して日本家屋を探していたわけではなかったのです。ところがある朝、不動産屋さんが「参考までに」と、送ってくださった物件情報を見るなり、心が180度変わりました。

板塀に、木の引き戸が嵌った玄関、その奥に続く広い畳の座敷、雪見障子の向こうには庭と蔵……。

今ではもう建てることのできない、すばらしい日本家屋です。5分もたたないうちに、「よし、お預かりましょう!」という気持ちになり、夫の部屋に飛んでいきました。その朝は夫婦喧嘩をしていて、互いにそれぞれの部屋に閉じこもっていたのですが、夫の部屋のドアを叩いて、「私たち、喧嘩している場合じゃないわっ」と、叫びましたね(笑)。

築100年ほどの純然たる日本家屋は、明治生まれの日本画家、西村五雲の住まいとして、大正時代に建てられたもの。ある意味、下手な手出しなどできない難物である。奥村と夫のエルマー・ヴァインマイヤーは、7月に改装プランに着手し、11月にギャラリーとティールームをオープン、というスピーディかつ果敢な取り組みを実行した。

奥村 建築デザイナーの二俣公一(ふたつまた・こういち)さん、照明デザイナーの東海林弘靖(しょうじ・ひろやす)さん、庭師の菅藤恵輔(かんとう・けいすけ)さんと、信頼するクリエイターの方々に結集していただき、一緒にチームを結成しました。キックオフの時には、「ここで何をしたいか」という私たちのビジョンをみんなに伝え、それに合った姿を徹底的に話し合いました。

実は最初に企画書を作ったのですが、実際はあまり使いませんでした。それぞれのプロフェッショナルと現場を見ながら、この家がすでに持っている機能と意匠を丁寧に整え、一部分にだけ手を加えていくということで、常に現場から生まれるアイディアを積み重ねたのです。

その「手を加える」時に、いかに創造力を働かせるか、が問われた仕事でしたが、私をはじめ、それぞれが京都以外で育っていた人たちでしたので、「京都ではこうあるべき」を知らなかった。それが逆に、自由な発想を助けてくれたと思います。

改装にあたっては、「いじる」ところと「いじらない」ところを、厳密に分けたという。

奥村 玄関を上がってすぐ左側の部屋をティールームに、玄関奥の座敷をギャラリーに転用すること、母屋に連なる蔵を、アーティスト・レジデンス(作家が滞在して作品づくりに取り組む場)にリノベートすることは、「いじる」ところ。

一方で、玄関、壁、廊下、それから欄間、障子、襖など、もとの家が持つ空間やその構成、建具は「いじらない」、と固く決めました。家の歴史をしっかりと継承し、かつ、私たちが考え抜いた「今の感覚」を加えていく。そのコントラストを大切にしたかったのです。

改装の方向性を決める時にいつも念頭にあったのは、ベルリンの「新博物館」のリニューアルです。19世紀の重厚な建物を舞台に、建築家のデイヴィッド・チッパーフィールドが、博物館の歴史と雰囲気をまったく損なわずに、現代によみがえらせた名作です。チッパーフィールドは、建物についた戦争の痕跡も見せながら、博物館を通して、過去を未来へとつなげていました。そのような知的なアプローチに、エルマーも私も刺激を受けていたのです。

価値ある品を、心ある使い手に

改装では、エルマーの「目」も生きた。ドイツ・アウグスブルグ出身のエルマーは、アウグスブルグ大学で哲学を学んだ後、文部科学省の奨学生として京都大学に留学。漆芸や染織など、職人の手仕事が持つ「美」の世界に惹かれて、京都と東京で暮らしの道具を扱うギャラリーを長く経営していた。

奥村 エルマーの見識の深さに触れて、京都の大工さんたちが、「お、やるな」と、ピリッとした姿勢で臨んでくださる場面が、多々ありました。そのように、この家を媒介に、普段はなかなか言葉が通じ合わない職人さんとクリエイターたちが連携できたことは、感動的でした。それこそが、伝統的な日本家屋の持つ力なのだと思い知りましたね。

エルマーは長年、国内外の職人による手仕事を扱ってきましたが、「もの」があふれる世の中で、これ見よがしではなく、用の美に徹した品を、いかにして心ある使い手に結びつけることができるか、という課題は、彼と私と共通のものでもありました。

私が取り組むフードディレクションの仕事では、作り手の顔が見えて、環境にも配慮した健全なオーガニックの食材を使いたいと考える時に、壁がありました。企業との仕事では、第一、第二、第三に求められるのがシェアと利益と採算性で、第四くらいにやっと新しいチャレンジが来る。もちろん企業にとって目下の利益はいちばん大事なことですが、仕事をすればするほど、私が個人的に理想とする食の姿と、現実が離れていく。そのことに、あせりを感じていました。

この場所を作る時、私たちはお客さまに「発見」「体験」を求めに来ていただきたいと考えました。便利な場所にある商業施設ではなく、少し不便でも静かで落ち着いた場所で、「食」「もの」「ひと」に出会ってほしかったのです。

その「発見」と「体験」を象徴する場のひとつとして、蔵を改装したアーティスト・レジデンスがある。

奥村 レジデンスは、私たちが扱う作家のうつわや道具と、私たちが心地いいと思う空間を、国内外の作家や美術関係者と共有し、新しいビジネスを生み出す場所です。

ここでは蔵と母屋の一部を合わせた空間の中に、ラウンジ、ワーキングスペース、ベッドルーム、バスルームを設けました。ラウンジでは椅子に座ると、雪見障子を額縁にして、苔庭の眺めが楽しめるんですよ。併設のキッチンには、基本的な調理道具と食器類をフル装備しています。

日本の手仕事は世界から注目されています。実際、私たちのギャラリーにいらっしゃるお客様の約半数が外国からの来訪者で、手仕事に対する見識も非常に高いのです。私たちのような小さなギャラリーがアーティスト・レジデンスを持つのは、分不相応な気もしますが、京都という舞台があることで、思いがけなくダイナミックで広い交流がここから生まれています。その動きが私たちにとっても大事なアイディアの源泉になっているのです。

歩いて5分のご近所に、多様な手仕事が息づく京のまち

ティールーム「冬夏」は、ごくシンプルに構成された空間だ。だからこそ、そこで目にする坪庭、茶器、茶を淹れる人の所作の美しさは引き立ち、茶の味わいが冴えわたっていく。

奥村 ティールームでお出ししている日本茶は、滋賀県の朝宮(甲賀市)で栽培されている朝宮茶です。朝宮は、天台宗を開いた最澄が、唐から持って帰ってきた茶の種子を植えたという、古い由緒があります。ある時、信楽の作家を訪ねる途中で、「無農薬栽培」と書かれた茶園の看板を見つけました。立ち寄ってみたら、そこでは茶園の持ち主の方が、40年以上にわたって無農薬でお茶を大切に育てておられました。その時に見せていただいた茶畑は、とてもきれいに手入れされていて、心が洗われるような光景でした。

おかきは、70代の職人さんが手作りで焼いてくださっているものです。この方との出会いは、近所のお寺で定期的に開かれている手作り市。お茶に合う「本物のおかき」を探していたところ、彼の作るおかきがあまりにおいしくて、「冬夏」のために焼いてください、とお願いしたんです。

ティールームでは甘味として、ハワイ産のオーガニックのカカオと、京都の朝生菓子を用意しています。カカオと日本茶の取り合わせには、思いがけない面白さがあって、インスピレーションが刺激されます。もちろん和菓子とお茶の相性も抜群。「冬夏」でお出ししている生菓子は、町中にある和菓子屋さんが、一つひとつ丁寧に手作りしている四季折々の甘味です。お店に行くと奥に作業所があって、朝からご家族が和菓子作りにいそしんでいる姿を見ることができます。

お菓子屋さんだけでなく、界隈には畳屋さんや板金屋さんなど、職人たちの仕事場と住まいがあります。歩いて5分という近い距離の中に、多様な手仕事があり、みんながそれぞれに矜持を持って仕事に向き合っている。その仕事が、契約書ではなく、「顔」と「握手」で成り立っているところに、京都のまちが育んできた人のつながりを感じます。

私には最初、そんな京都になじむことができるだろうか、という一抹の不安がありました。人のつながりが強いからこそ、よそ者の出番は少ないのではないか、と。でも、自分も無名のまま、素直に、その連綿と続く歴史の中に入り込めばいいのだと気づきました。人生を超えた長い時間軸を意識しながら、手間をかけて、黙々と仕事を継承していく。その静かな後ろ姿を、この町はきちんと見てくれているのです。

ティールーム「冬夏」。命名は荘子による「冬夏青青」(意志が変わらないさまを表す)から

ティールーム「冬夏」。命名は荘子による「冬夏青青」(意志が変わらないさまを表す)から

アーティスト・レジデンスのラウンジ。ここの居住空間は奥村、エルマーの美意識を体現している

アーティスト・レジデンスのラウンジ。ここの居住空間は奥村、エルマーの美意識を体現している

時間と場所を共有することで、作家たちとの対話も深まる(文中一部敬称略)

時間と場所を共有することで、作家たちとの対話も深まる(文中一部敬称略)

取材・文:清野由美 撮影:楠本涼

<情報>

日日/冬夏

午前10時~午後6時。火曜定休。

〒602-0875 京都府京都市上京区信富町298

電話 075-254-7533

ウェブサイト(日日)http://www.nichinichi.com/

(冬夏)https://www.tokaseisei.com/