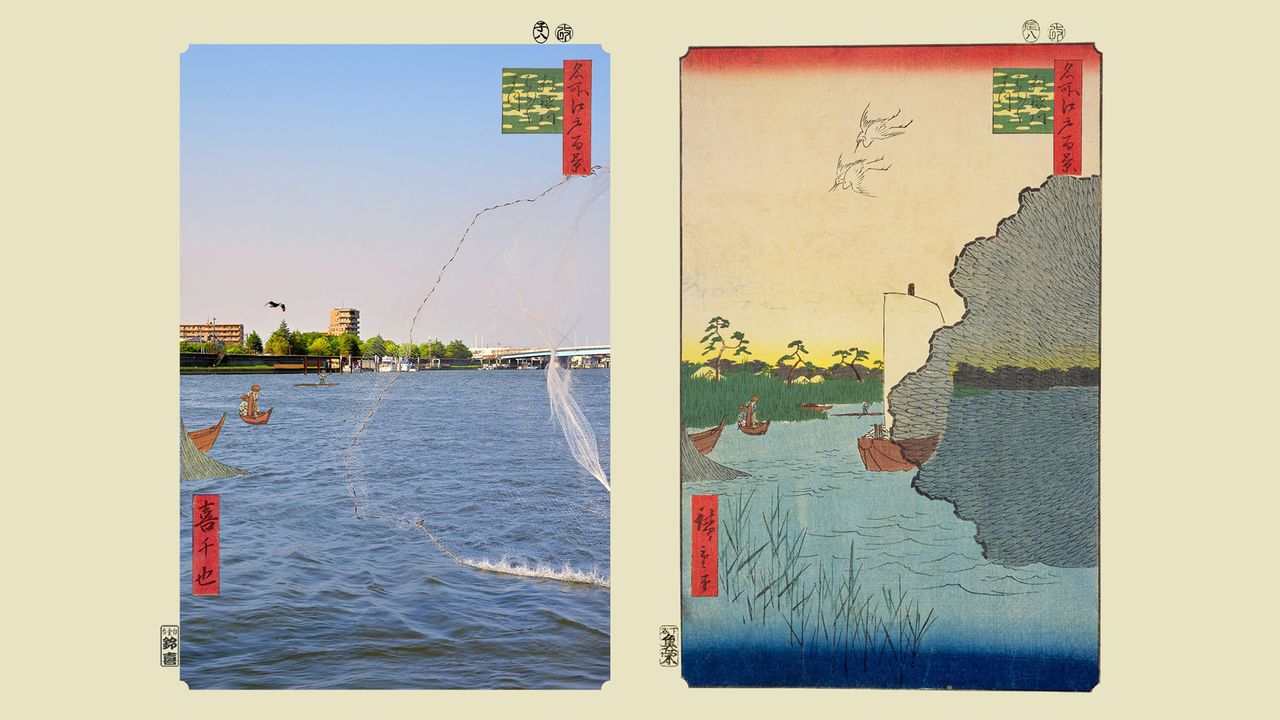

『利根川ばらばらまつ』:浮世写真家 喜千也の「名所江戸百景」第70回

Guideto Japan

歴史 旅 美術・アート 伝統- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

投網漁師の末裔との出会いで、確信に変わった新説

投網が大きく広がった一瞬をとらえた印象的な絵だ。網の向こうが透けて見えるのが秀逸で、広重の描写力のみならず、彫師や摺師(すりし)の技術の高さにも感心させられる。そして、この絵は『名所江戸百景』の中で唯一、場所が特定できないことでも有名である。

画題の「利根川」は、その分流の「江戸川」のこと。当時の江戸川の下流部分は現在の旧江戸川で、第69回「中川口」で詳しく述べた利根川水運ルートにおける主要な部分であった。広重が描いた場所には諸説あるが、「旧江戸川にある妙見島(江戸川区東葛西3丁目)付近から、上流方面を望んでいる」というのが一番有力とされる。ただ、川向うの岸に並ぶ「ばらばら松」という名所があった地点は、今では定かでない。

2017年夏、妙見島辺りから上流に向かって、旧江戸川沿いを何度も歩いてみた。広重の絵をよく眺めると、左端の舟は幅の狭い河口で網を引き寄せているように見え、帆を上げた弁才船も左に進路を取っている気がする。そこで、妙見島のすぐ近く、江戸時代の水運ルートだった「新川」の河口付近でシャッターを切ってみたが、川のカーブまでが遠くて絵にならないので断念した。

次に向かったのが、少し上流の旧「古川」の河口付近。江戸時代初期に新川が開削されるまで、水運ルートの一部を担っていた古川は、1973年に大部分が親水公園に変わり、旧江戸川との合流地点は埋め立てられた。道中の川沿いを歩いていると「あみ」が屋号に付く船宿が点在しており、古川河口だった辺りには「あみ元」「あみ弁」という文字を掲げた桟橋がある。投網との符合を感じながら、そこから旧江戸川上流に向かってカメラを構えてみると、川のカーブと今井児童交通公園の緑地が元絵の雰囲気に似ていた。そこで、夕刻に撮影したカットに広重の投網を合成し、今まではそれを作品としてきた。

1825(文政8)年作成の『東都近郊図』(国会図書館蔵)の中川船番所から本行徳までを切り抜いた。妙見島を朱色で囲み、古川を濃い青、新川(船堀川)を薄い青で引いた。古川付近の下今井村(現・江戸川区江戸川4〜6丁目)には、今でも多くの船宿が残る

「古川口辺りで船宿の先祖が投網漁をしていたに違いない」と考えていたが、今回の記事執筆にあたって再度調べてみると、旧江戸川沿いの船宿の店主たちによる「江戸投網保存会」の存在を知った。保存会のホームぺージには「広重が描いたわが家の桟橋前」「ありゃ絶対ウチのご先祖さんの船だ!」との説明とともに、広重の「利根川ばらばらまつ」が紹介されている。早速、事務局のあみ弁9代目・小島一幸さんに連絡を取り、今までの作品を見てもらいながら投網漁の話などを伺った。すると、「もし撮影し直すなら、自分も挑戦してみたい」と、作品制作への協力を申し出てくれたのだ。

梅雨明けの晴天の夕方前から、かつての古川河口付近で実際に投網を打ってもらい、2020年版の作品が完成した。元絵の構図や雰囲気に近づけるために「今の打ち方じゃ、ご先祖さまに怒られちゃう!」と、炎天下で2時間超、20回以上も挑戦してくれた小島さんに心から感謝したい。

●関連情報

江戸川の投網漁

広重は『名所江戸百景』に、江戸川沿いの風景を4枚も残している。江戸の南、多摩川沿いの景色がたった1枚だけなので、比較すると随分多い。

第69回「中川口」で書いたように、江戸時代には塩田があった行徳と、問屋の倉庫街で有名だった日本橋小網町の間を、「行徳船(ぎょうとくぶね)」という貨客船が毎日60隻以上も行き来していた。今回の舞台もその航路上で、商人や成田詣をする江戸っ子たちにとっては見慣れた風景だったのではないだろうか。網打ちをする漁師の姿を見て、船上で「もう利根川まで来たねぇ」「じきに行徳だなぁ」といった会話が交わされたのを想像してしまう。

旧江戸川の河口域では、古くから投網漁が盛んに行われていたという。広重は『絵本江戸土産』でも「利根川ばらばら松」を描いているが、その説明書きで「コイ」が名物と紹介している。小島さんによると、あみ弁より上流へ行くとコイ、海水が濃くなる下流の方ではスズキやクロダイがよく取れるという。このことからも、ばらばら松があった場所は下流の妙見島付近より、上流の古川口以北と考える方が納得できる。

作品制作前の梅雨時期に、編打ちの実演を見せてもらった時の写真。網が「パッ」と開くのを見るだけでも楽しいが、多くの獲物が掛かった時こそ投網漁の醍醐味が感じられる。小島さんは「今日はイマイチ」と言っていたが、一打ちごとにセイゴやフッコ、マルタウグイなどがたくさん取れた

幕末に、肥後熊本藩士が故郷の投網漁師・細川政吉を江戸に呼び寄せ、江戸在府中の藩主・細川越中守に網打ちを披露させたそうだ。政吉の高い技術は江戸でも評判となり、細川流投網として漁師たちに広まっていく。広重が描いた投網が細川流かは定かではないが、全身を使い、遠心力を利用して投げる細川流は、非常に大きな網を打てるという。絵の網が黒いのは、昔は防水・防腐作用がある柿渋に浸していたためで、小島さんが子どもの頃は、網が干してあると「強烈な匂いがした」という。

明治以降、細川流投網は客を乗せた船上でも披露されるようになった。川辺の景色を楽しみながら、取れたての魚をその場で刺身や天ぷらにしてもらって食べる船遊びが、上流階級を中心に流行。東は江戸川対岸の浦安の堀江から、西は品川や羽田までの多くの船宿が投網船を出していたという。高度経済成長期以降、工業化が進むとともに水質が悪化して川魚が激減すると、東京の投網漁、投網客船も衰退する。90年代以降の水質改善で、少しずつ川魚が戻ったことで、投網漁は江戸川区でわずかに存続している。

江戸川区の若手船宿経営者たちによって「江戸投網保存会」が結成されたのは2001年。4月から10月まで投網屋形船を出し、細川流の技を披露しながら、取れたてのスズキなどを洗いにして客に提供している。毎年5月5日には保存会で「お江戸投網まつり」を開催しているが、2020年はコロナ禍によって中止となった。

今回、小島さんに投げてもらった網は長さ7メートル、重さ10キロ以上、着水時には10畳ほどに広がるダイナミックなものだ。現在の網は、釣り糸などと同じ半透明のナイロンモノフィラメント製で、作品では網部分が見えにくいが、周囲に広がるオモリと着水の水しぶきで、投網らしさが表現できたと思う。現在、屋形船の経営は非常に厳しいが、小島さんは「こんな時だからこそ、投網船ならではの船遊びの楽しさを知ってもらいたい」と語る。その熱い思いで、江戸時代から続く投網の技を次世代にもつないでくれるだろう。

細川流投網は力任せではなく、遠心力を使って網を打つ。網がきれいに開いた状態で着水するのがプロの技だ