不漁続きの秋の味覚・サンマ、初ものは豊洲で1匹1万3200円:おいしい塩焼きはいつ食べられるのか?

Guideto Japan

食 暮らし- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

初ものは豊洲で1匹1万3200円の最高値

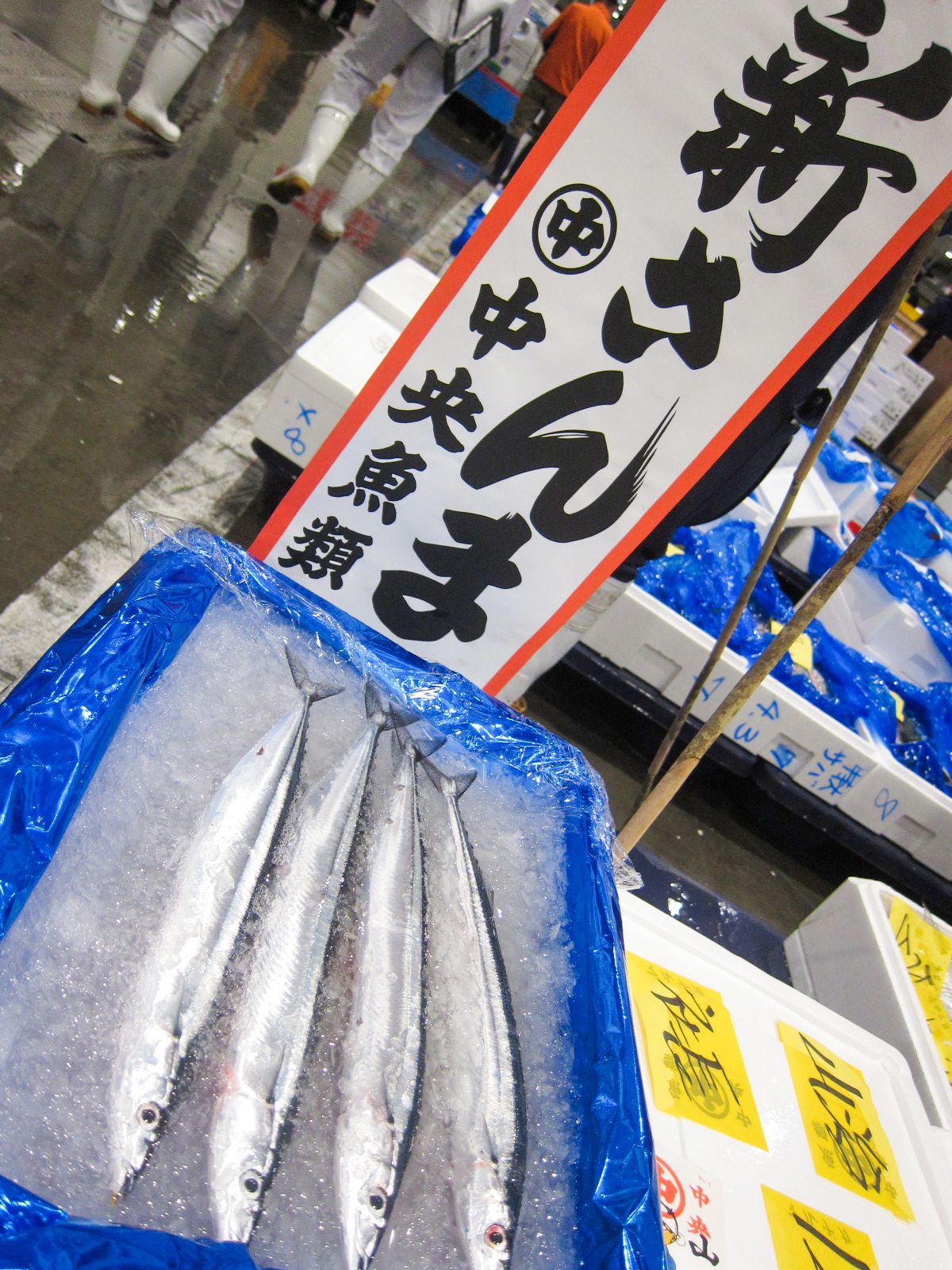

2022年の初サンマは、北海道の小型漁船が7月14日に釧路港で水揚げ。昨年よりも1カ月以上早いが、わずか24匹だった。釧路や札幌で取引された後、翌日にはそのうち10匹(1匹110グラム)が東京・豊洲市場にもお目見え。同市場の卸会社・中央魚類が取り扱い、仲卸「山治」(やまはる)が仕入れた。1キロ当たり12万円、1匹換算では1万3200円という史上最高値のご祝儀相場だった。

山治は米国・ロサンゼルスなど海外への出荷も見込んでいたが、実際には都内のスーパーへ。初ものとはいえ、小ぶりで脂の乗りも良くないサンマが、1匹1万円で販売されたという。消費者からすると驚きの高値だが、豊洲の卸値からみれは逆ザヤだ。それでも、漁港や市場関係者は「まだまだサンマの存在感は大きい」と改めて実感している。

豊洲に入荷した2022年の初サンマ。約110グラムと小ぶりで細身だ 写真:筆者提供

消費をけん引、水産業界の期待感は大

ご祝儀相場といえば毎年1月5日、豊洲市場で繰り広げられるマグロの初競り。正月の風物詩としてニュースにも取り上げられ、19年には青森県大間産クロマグロに1本3億3360万円の最高値が付いた。

それに対し、初サンマにはセレモニー的な要素はなく、「新さんま」ののぼりが掲げられるくらいだ。小型の鮮魚の場合、威勢のいい競りではなく、卸と仲卸などが立ち話をしながら相対取引で値を決める。

小さなのぼりが立つだけの豊洲市場の初サンマだが、関係者の期待は大きい 写真:筆者提供

ただ、産地や取り扱う業者にとって「サンマは他の魚にはない、特別な意味がある」と、卸会社の競り人は打ち明ける。アジやサバ、イワシなど、他にもポピュラーないわゆる「青魚」は多くあるが、どの漁港でも水揚げされ、年中出回っているため、「初もの」が特定しづらい。かつて初ものの代表格だった「初カツオ」は、いつの間にか春に出回るカツオの総称となり、1カ月以上も「初」がうたわれ続ける。マグロの初競りは、あくまでも正月最初の競り。初ものではなく、取引される大半は前年末の漁獲分だ。

今では、サンマのように季節感がある魚は、他になかなか見当たらない。初ものがはっきりしていて、豊漁ならスーパーなどで一斉に特売が組める。それだけに注目度が高く、水産関係者の期待も大きいのだが、ここ数年はめっきり取れなくなってしまったのだ。

水揚げ激減だが、昨年よりは増加傾向

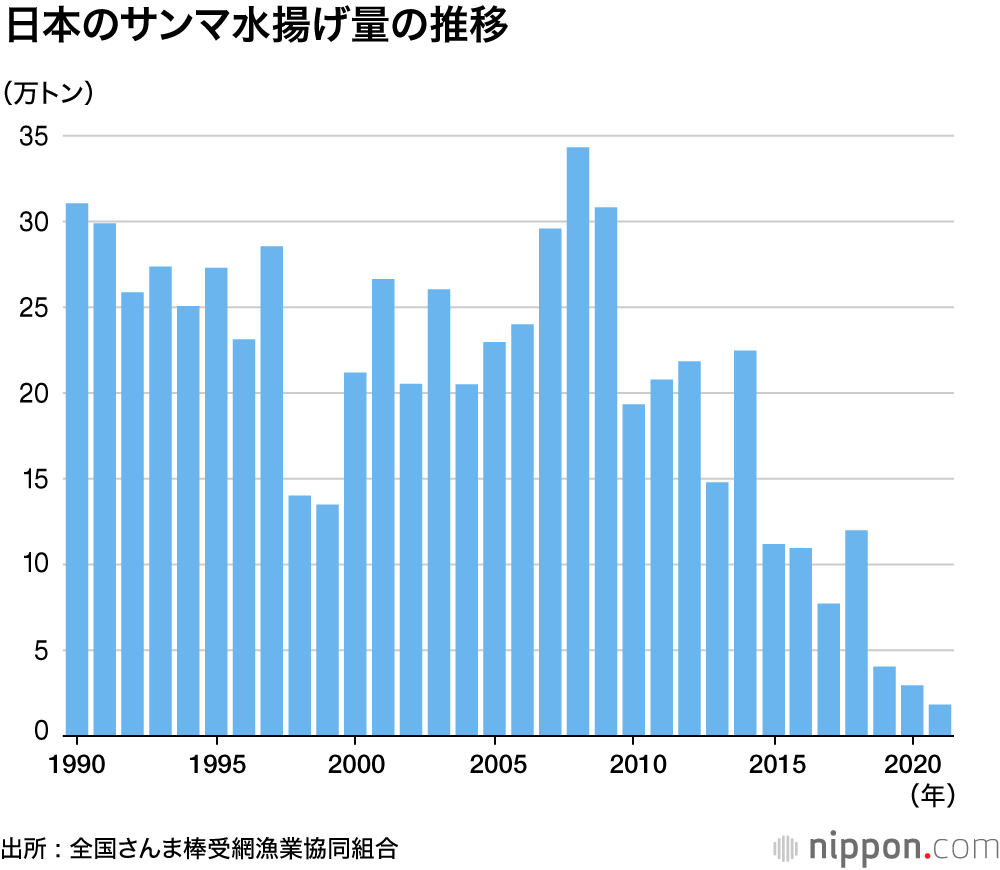

古くからサンマを漁獲してきた日本。水揚げ量は1990年代以降、おおむね年間20万~30万トンのレンジを推移していた。2008年には35万トンに迫り、北海道や三陸などの漁港は豊漁にわいたが、19年からは過去最低を更新し、21年は2万トンを割り込んだ。

不漁要因については、外国漁船による早取りや海洋環境の変化、数十年ごとに資源量の増減を繰り返す長期変動説などが挙げられている。イワシやサバが増えたことで、サンマが日本近海に来遊しにくい状況になっているという研究者もいるが、確定的な原因は解明されていない。サンマの寿命は長くて2年で、資源管理をしようにも、今年取らなければその分、来年は太って戻って来るという保証もない。

サンマに関する研究機関の予報によれば、「来遊量は昨年を上回るが、依然として低水準」。大きさも「昨年を下回り、100~110グラムが主体となる」といい、豊洲の初ものと大差ないと予想している。旧築地市場時代には、1匹200グラムを超える大型のものがたくさん入荷したことを考えると、さびしい限りだ。

ロシア情勢による影響を懸念する声も

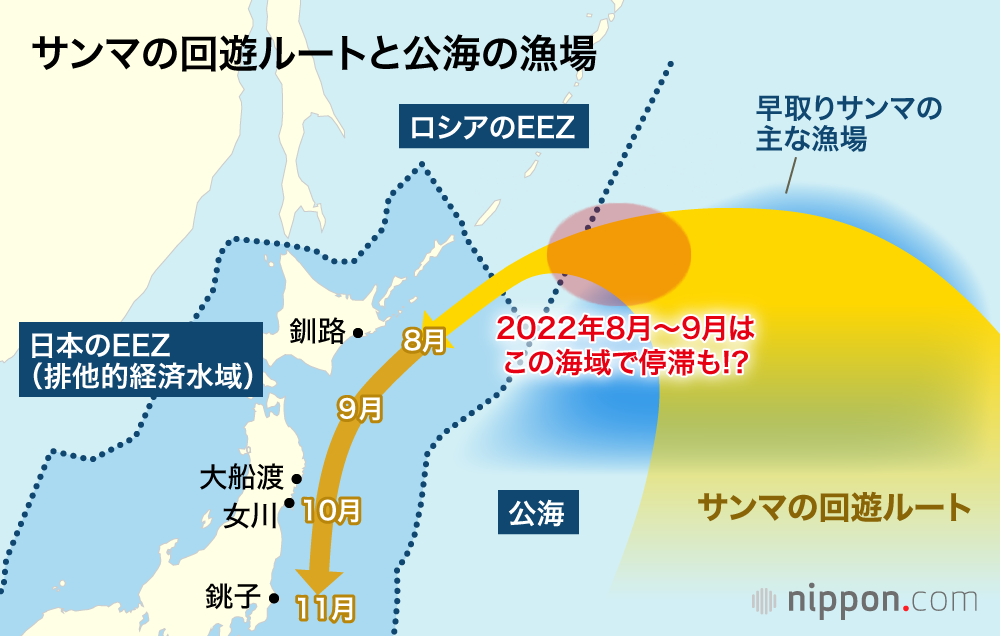

サンマは太平洋に広く分布。日本船が漁獲するのものは、黒潮に乗ってプランクトンを食べ、脂を蓄えながら北上し、秋になると太平洋沿岸で南下を開始する。

近年の漁場は、陸から離れた場所に分散して形成されるため、効率的な操業ができず、水揚げ量も増えない。その上、今年は北海道や三陸海域への南下が遅く、「8月から9月は択捉島東方沖の公海に漁場が形成される」(研究機関)と分析している。

サンマが少ない上に小さく、さらに漁場が遠いとあって、漁業関係者の表情はさえない。通常なら、サンマ漁の主力となる大型(100トン以上)の棒受け網漁船が出漁する8月下旬から、水揚げが本格化する。しかし、今年は「燃油高で遠くまで行きにくいばかりか、日本がロシアに経済制裁を科す中、北方水域に近づくにはかなり警戒しなければいけない」(漁業関係者)と悩みは尽きない。

消費者側にも大きな変化が

かつて日本では、サンマを焼くモクモクとした煙に秋を感じた。今では塩焼きの味を知らず、サンマは回転ずしでしか食べたことがないという子どもも増えている。今年の主力とされる100グラム強の小型魚について、卸会社の競り人は「築地時代なら缶詰用に回され、市場に運ばれることはなかった」と振り返る。細身で脂の乗りも悪いため、塩焼きには向かず、刺し身やすしネタとして使われることが多くなりそうだ。

漁場が遠くなると、鮮度が保ちにくいとあって「内臓や頭などをカットし、販売するケースも増えるのではないか」(豊洲市場関係者)との見方もある。塩焼きを腹わたと一緒に味わうというのも、昔話になってしまうかもしれない。

21年実績は上回ると予想されるが、8月中旬までの出漁はほとんどなく、今のところ水揚げ量が増加しそうな雰囲気は全くない。数少ない旬を感じさせる魚として漁業関係者の期待も大きいだけに、できるだけ早く底を脱し、食卓にもサンマの塩焼きが戻ることを期待したい。

今では塩焼きよりも、すしネタとしての方がなじみのあるサンマ 写真:PIXTA

バナー:一昔前まで、サンマの塩焼きの煙は秋の風物詩だった 写真:PIXTA