夫の育休:妻が正社員で働き続けることを助け、家計収入が1億円以上もアップ

仕事・労働 社会 暮らし- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

伸びない男性の育休取得率

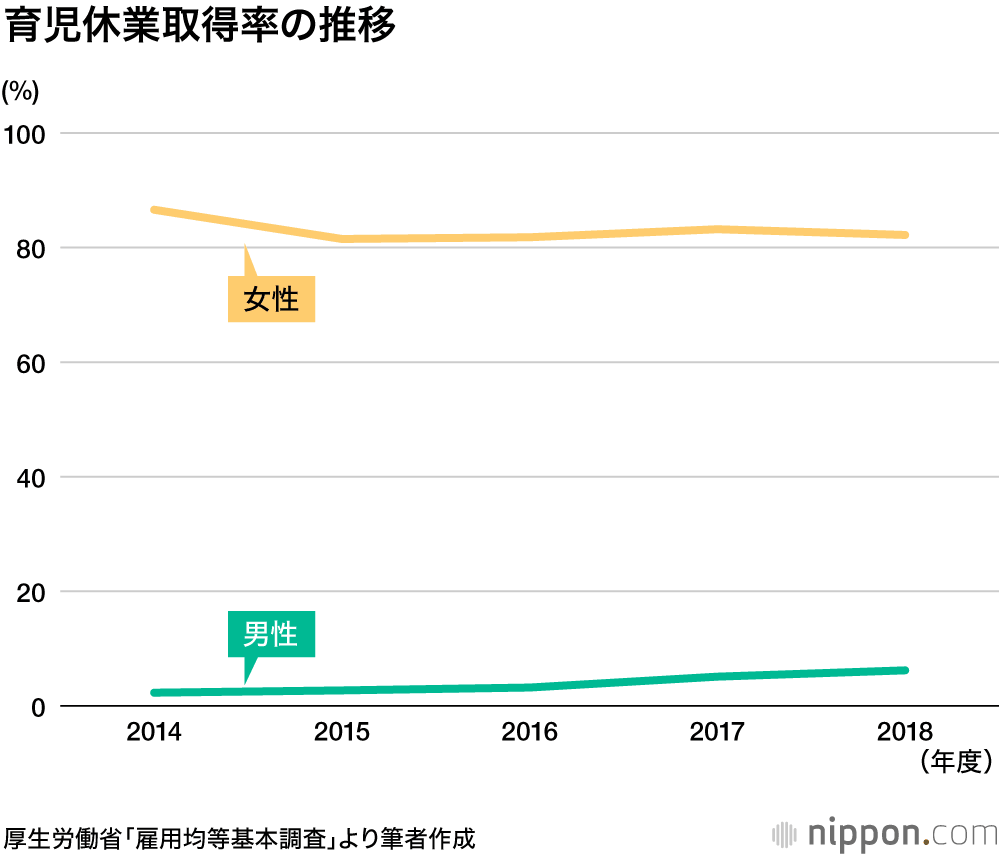

政府は「2020年度末までに男性の育児休業取得率を13%にする」との目標を掲げているが、達成は厳しい状況だ。男性の育児休業取得率は18年度で6.2%にとどまり、80%を超える女性とは大差がついている。

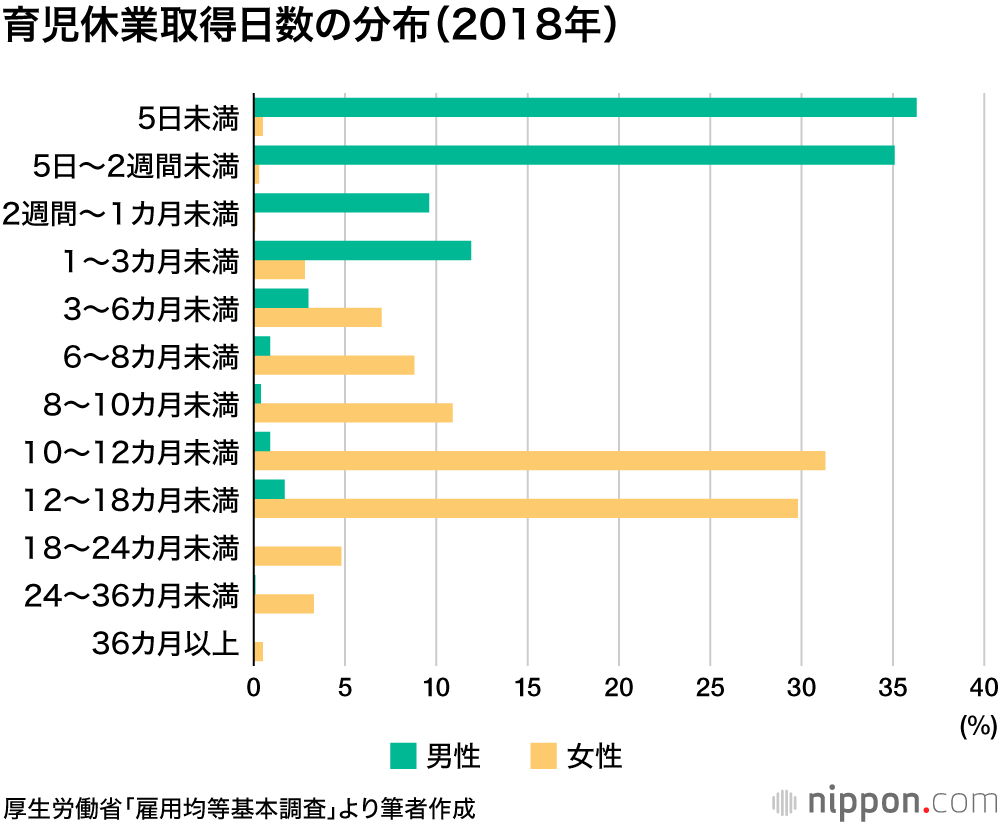

しかも男性の育休取得日数は、極端に少ない。「5日未満」が最も多く、2週間未満が約70%を占める。女性では「10〜12カ月」が最も多く、1年前後が約60%を占めるのに比べて、夏季休暇などと変わらないレベルだ。

育児休業は「育児・介護休業法」で定められた労働者の権利であり、原則として、子が1歳になるまで取得できる。休業中は「育児休業給付金」として、開始後6カ月までは休業前の月給の最大67%、1歳までは50%が支給される。給付金には所得税がかからず、社会保険料や雇用保険料も免除されるため、67%が支給されれば、実質80%程度の手取りを受け取ることができる。

男性の育休取得を促すために、2019年11月、政府は20年度から国家公務員の男性職員は原則1カ月以上の育児休業を取得する方針を打ち出した。さらに、2020年3月、政府与党の「育休のあり方検討プロジェクトチーム」は、「父親産後休業制度(仮称)」という新たな施策を提言した。この「パパ産休」では、配偶者の産後4週間を休業し、この期間の給付金の助成率を実質100%に引き上げるとしている。

なお、この提言では、男性の育休取得率が低い背景として、「社会や職場の雰囲気や仕事の属人化といった理由から、男性社員が自ら育休を申請しない、または申請できない状況にある」と述べている。

長時間労働の時間管理型から成果主義型へ

近年の「女性の活躍推進」政策や「働き方改革」によって、育休や時間短縮勤務などの制度環境は整ってきた。しかし、制度はあっても使いにくいという声もあり、依然として「男性は仕事、女性は家事・育児」という旧来型の価値観が根強い職場は少なくない。数カ月の育休を取得した男性が復帰後に左遷されたり、会社に居づらくなったりするといった報道もある。

これらの背景には、生産性の向上が叫ばれているにもかかわらず、相変わらず「長時間働ける方が評価されやすい」という時間管理を優先する日本企業の悪しき慣習があるのではないか。確かに経営側から見れば、ブランクなく業務にまい進する社員は戦力として期待しやすい。労働時間が長ければ「量」をこなすことができ、時間をかければ「質」を上げられることもある。

しかし、本来は「生産性」という評価軸も必要だ。例えば、同程度の「量」および「質」のタスクを遂行する場合、「生産性」の低い社員は残業が必要でも、「生産性」の高い社員は残業の必要がないとなれば、「生産性」の高い社員には残業代というコストがかからない。それは一定の評価に値するのではないか。裁量労働制など残業代という概念のない雇用形態であっても、急速にビジネスで人工知能(AI)やモノのインターネット(IoT)などのデジタル化が進展する中で、「生産性」という概念なしにはグローバル競争には勝てないだろう。

一方で、新型コロナウイルスの感染拡大によって、予期せずして、旧来型の働き方に変革の好機も訪れている。緊急事態宣言の発令によって、テレワークによる在宅勤務へと大きく舵(かじ)が切られた。緊急事態宣言は解除されても、ウイルスとの戦いは続いている。テレワークをはじめとした就労環境の整備は、そもそも「働き方改革」の流れでもあるため、今後ともテレワークを併用する働き方が定着するだろう。

オフィスへの出社が減れば、勤務管理や評価制度の仕組みを見直す必要も生じ、従来の時間管理型から、欧米の成果主義型へと移行していくことが考えられる。成果主義には、おのずと「生産性」という軸も組み込まれる。

働く時間や場所の制約が弱まれば、働き方や働き手が多様化し、慣習や価値観も変わっていく。例えば、都合の良い時間や場所で働けるようになれば、出産や育児を理由に退職していた女性が続けて働きやすくなる。また、介護離職のストップにもつながる。

実は、近年、介護環境は様変わりしている。厚生労働省「国民生活基礎調査」(2016年)によると、2000年代初頭では、同居の主たる介護者は「嫁」であったが、嫁の割合は低下し、今では「息子」が上回っている。育児との両立には無縁だったが、親の介護との両立をしなくてはならない男性も登場している。

介護との両立が必要となる年代は、企業の主要な戦力層である50代の管理職が多い。例えば、介護との両立のために短時間勤務をしている男性がいて、卓越したマネジメント能力を持ち、1日に数時間でも指揮を執れば組織を好業績に導けるとすれば、彼の成果、「生産性」の高さは評価されるべきではないか。そろそろ日本は時間をかけることで「量」や「質」を稼ぐ旧来型の働き方を卒業する時だ。

夫の育休で家庭の生涯収入が増え、第2子出産も

男性の育休取得が進まない理由に「収入を減らしたくない」との声も多いようだ。夫の収入減少は家計収入の減少に直結しやすい。しかし、夫の育休取得で目先の収入は減ったとしても、家庭の生涯収入は大きく増える可能性があるのだ。

2人の子どもを出産した大卒の女性が、育休や時間短縮勤務を活用して正社員として働き続けた場合、生涯収入は2億円を超える(※1)。しかし、出産退職を選択し、子育てが落ち着いてからパートで再就職した場合は、約6000万円にとどまる。夫が育休を取ることによる収入減を差し引いても家計収入に1億円以上もの差が生じると知れば、妻が働き続けられるように協力しようという夫の意識改革にもつながるのではないか。現役世代の賃金は伸び悩んでおり、若い世代ほど共働きで家庭の経済基盤を安定させる必要性は高まっている。

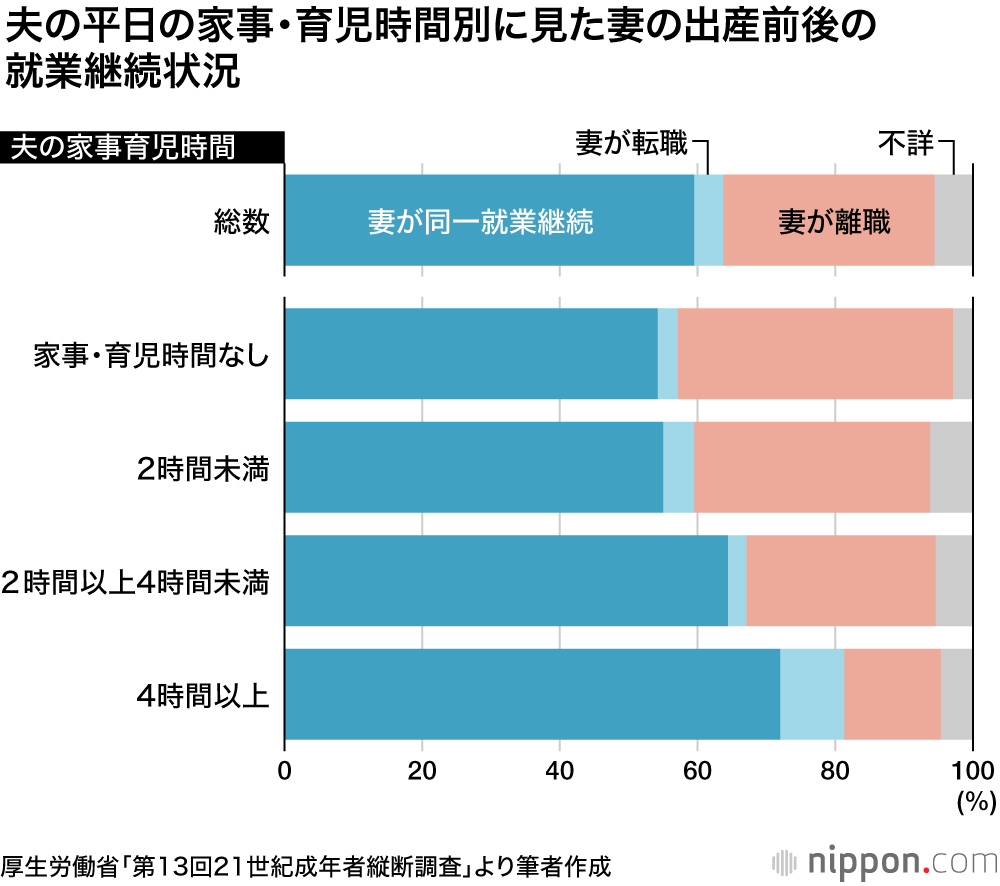

厚生労働省「第13回21世紀成年者縦断調査」(2017年)によると、夫の家事・育児時間が長いほど、妻の出産前後の就業継続率は高くなる。例えば、妻の復職時に合わせて夫が育休を取ることで、妻のスムーズな復職を促すこともできるだろう。さらに、内閣府「令和元年版少子化社会対策白書」では、夫の家事・育児時間が長いほど、第2子や第3子の出産につながりやすいと述べられている。

最近は、夫が育休を取っても育児も家事もしない「取るだけ育休」も問題になっているそうだ。この事態を防ぐためには、例えば、自治体や産院の開催する「父親学級」などを通して、妻の出産前に乳児の世話の仕方や出産後の女性の体調変化などを学ぶことも有益だ。あらかじめ具体的に何をすれば良いのかを把握していれば、育児や家事に積極的に取り組めるのではないか。

育児休業は「休」という文字があるために休暇のように捉えられがちだが、休息できるわけではない。 24時間、生まれたばかりの小さな命を守ることから始まり、睡眠時間や食事時間もままならぬ日々が続く。赤ちゃんが眠っている間に効率よく家事や身の回りのことをこなさねばならない。短時間で臨機応変に多くのタスクを成し遂げる経験をしたことで、育休復帰後の社員は生産性が上がるという。

先の与党の提言にもあったが、育休に「休」を含まない通称を用いることにも賛成だ。育休は、休暇ではなく、あくまでも育児のために職場を一時的に離れることで、企業にも個人にもメリットのある経験だと思えるような大胆な意識改革を求めたい。

バナー写真:PIXTA

(※1) ^ 久我尚子「大学卒女性の働き方別生涯所得の推計」(ニッセイ基礎研究所基礎研レポート、2016年)