日本の城 基礎講座 : 城の種類編

歴史 建築 旅 文化- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

[山城]

険しい山の地形を利用して築いた城で、かつての日本で最も多く建てられた種類である。なぜ、山に築いたかといえば、高地は眺望が開け、敵が攻めてきた際に察知できたからだ。敵も攻撃するには苦労して山を登る必要があり、戦うのに有利だった。

応仁の乱(1467〜77)の頃から多く築かれるようになり、戦国時代には3万〜4万の山城があったと考えられている。

戦国は全国規模の内乱期である。至る所で戦いが起きた。そうしたことを背景に、それまで山の麓など平地に館を置いていた武将たちが、山に詰城(つめのしろ=臨時の山城)を築き、平時は平地、戦時は山に移るという二元体制に移行したのである。

さらに戦争が常態化すると、例えば、複数の尾根の頂上に軍事施設を築き、それらを連結するなど、山城は巨大化していった。

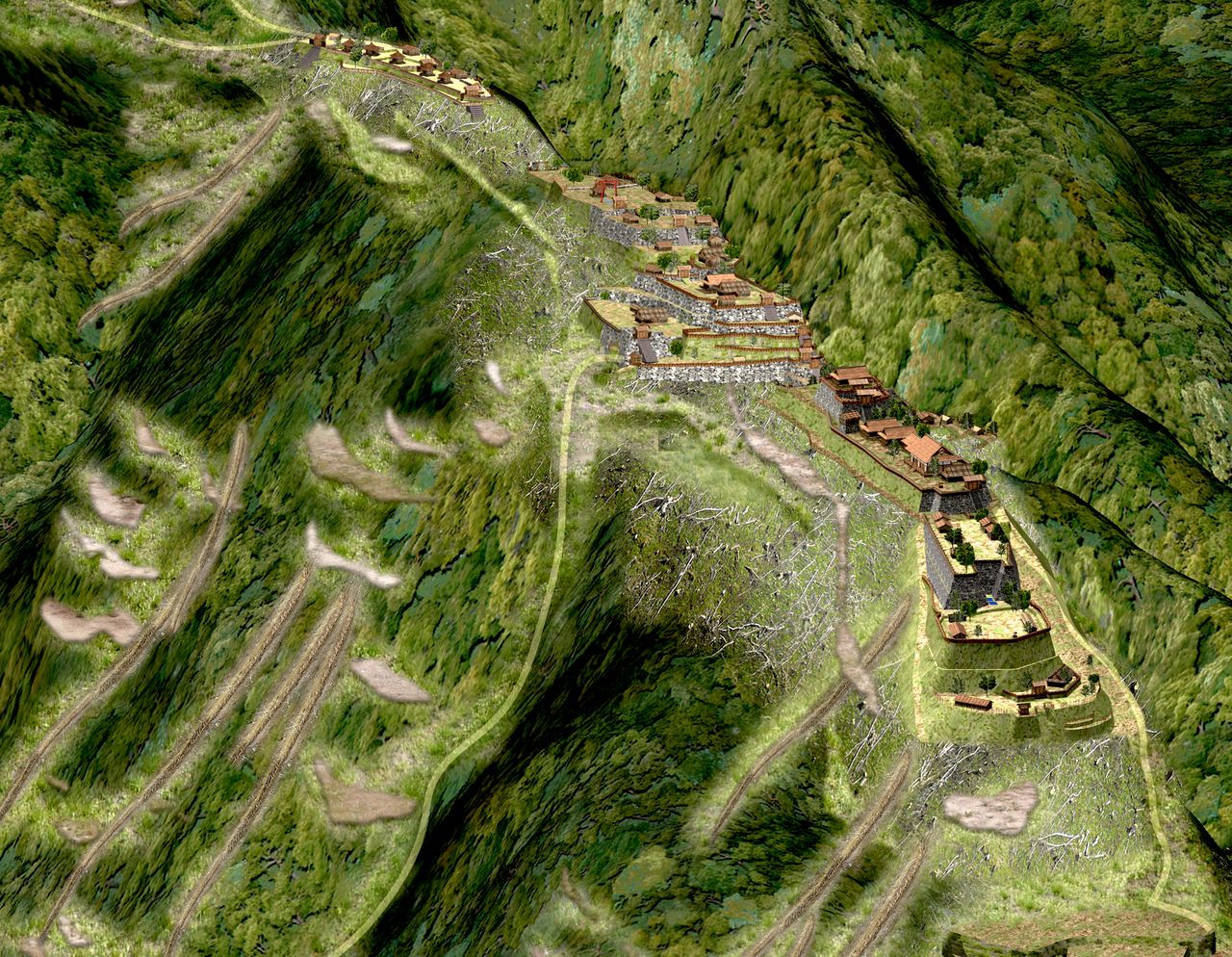

浅井(あざい)家が3代にわたって居城とした小谷城(滋賀県長浜市)の復元コンピューターグラフィクス(CG)。尾根に建てた軍事施設を連結している。浅井長政が織田信長に滅ぼされた後、廃城となった。 CG制作 / 成瀬京司

山の中腹にまで施設を築き、頂上と連結させることも多かった。こうなると、もはや臨時の詰城どころではない。山全体が強固な要塞となる。

「日本三大山城」といわれる岩村城(岐阜県)・高取城(奈良県)・備中松山城(岡山県)も、本丸とその他の施設を連ねた連郭式の山城である。備中松山城は現存天守12城の中で、最も高い場所に位置する城でもある。

日本三大山城の1つに数えられる備中松山城は「天空の山城」と呼ばれ、雲海に浮かぶ美しい姿で知られる。(PIXTA)

[平城]

日本は山岳列島ゆえに山城が多かったが、拠点となる丘陵地が周囲にない場合、平地に城を建てざるを得なかった。これが平城である。川や沼・池などを水濠として利用し、平地であっても敵が攻めにくい工夫を凝らしていた。

一般に戦国時代は山城が主流で、近世になると平城が普及したという説があるが、平城は戦国期にも、湿地帯などに多く築かれていた。確かに山城は防御に強いが、兵糧(食料)を運び込んだり、大軍勢を動かしたりするには、平地の方が適しており、実際には、山城と平城を併用する武将が少なくなかった。

代表的な平城は山形城(山形県)である。戦国時代〜江戸時代前期の大名・最上義光(もがみ・よしあき)が基礎を築いた。1600(慶長5)年、関ヶ原の戦いに呼応して東北で起きた慶長出羽合戦の舞台となった。

1644(正保元)年、幕府が命じて作成させた『出羽国最上山形城絵図』。戦国期に建てられた代表的な平城。(国立公文書館所蔵)

[平山城]

平山城は戦国時代末期に現れた種類で、平地にありながら、小高い山や丘に築いたもの。例えば丸亀城(香川県)は、丸亀平野の中央北部、標高66メートルの通称・亀山に立っている。現在も丸亀市の市街地に、ポッカリと浮かぶようにある。

大坂城・姫路城・仙台城・熊本城など、近世城郭といわれる城の多くは平山城に分類される。戦国時代が終焉を迎えて泰平の時代が訪れると、大名の政庁となり、経済・流通の中心となっていく。

[支城]

平山城までの3種類は地形によって分類されたものだが、以下の支城・陣城は戦略的な分類に基づく。

支城とは、大名が本拠地とする「本城」を囲むように配置された城であり、広義には砦(とりで)なども含む。本城1つでは領国を守りきることができないため、複数の支城を広域に築き、ネットワーク化して防御したのである。

北条の支城ネットワーク。1585(天正13)年頃のもので、この地図が北条の最大版図。当時の当主は北条氏康の次男・氏政。

八王子城(東京都八王子市)は北条の代表的な支城。氏康の三男・氏照が築城した。(PIXTA)

支城で有名なのは北条氏である。本拠の小田原城(神奈川県 / 種類は平山城)を中心に北は上野国(群馬県)、東は下総国(千葉県北部)、西は信濃国(長野県)、南は伊豆国(静岡県)まで、現在の1都7県をカバーした支城網だった。

西に東海の徳川、信濃の真田、北に越後の上杉などに隣接し、かつ広い版図(勢力範囲)が支配下にあった北条に、支城網は不可欠だった。

[陣城]

敵の城を包囲するのに、臨時に築いたのが陣城であり、陣城を駆使した戦いを得意としたのが豊臣秀吉である。

1581(天正9)年、鳥取城(鳥取県)に籠城した敵に対して、のちに太閤ヶ平(たいこうがなる)と呼ばれる前線基地(陣城)を設置。併せて全長12キロに及ぶ範囲の各所に陣城を設け、「飢(かつ)え殺し」と呼ばれる徹底した兵糧攻めを断行した。

秀吉が鳥取城攻めに用いた陣城・太閤ヶ平は、鳥取城から1.5キロの地点にある(PIXTA)

鳥取城では餓死者が多数出た。戦国史上名高い、凄惨な戦いを仕掛けたのが秀吉の陣城である。秀吉は「築城マニア」だったといわれる。必要に応じては城を建て、役割が終えたら廃するスクラップ&ビルド方式で、次々に城を使い捨てた。他の戦国武将も多用した手法だが、秀吉はことさら多かった。

臨時に造る陣城は、秀吉の天下統一に欠かせなかったといえよう。

バナー写真 : 平城を代表する松本城(長野県)は、現存12天守の1つだ。天守は国宝(PIXTA)