そのすしネタは内陸産? 陸上養殖が拡大:気候変動、漁獲減に対応

経済・ビジネス 食 技術・デジタル 環境・自然・生物- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

企業参入しやすい陸上養殖

陸上養殖は、人工的に設置した水槽などを使う。遊休地で事業化でき、漁業権も必要では無いため、一般企業が参入しやすい。方式は、天然の水を使う「掛け流し」と、水をろ過しながら使う「閉鎖循環」がある。政府は2020年に養殖を成長産業とする総合戦略を策定。そのひとつとして陸上養殖の振興に取り組んでいる。

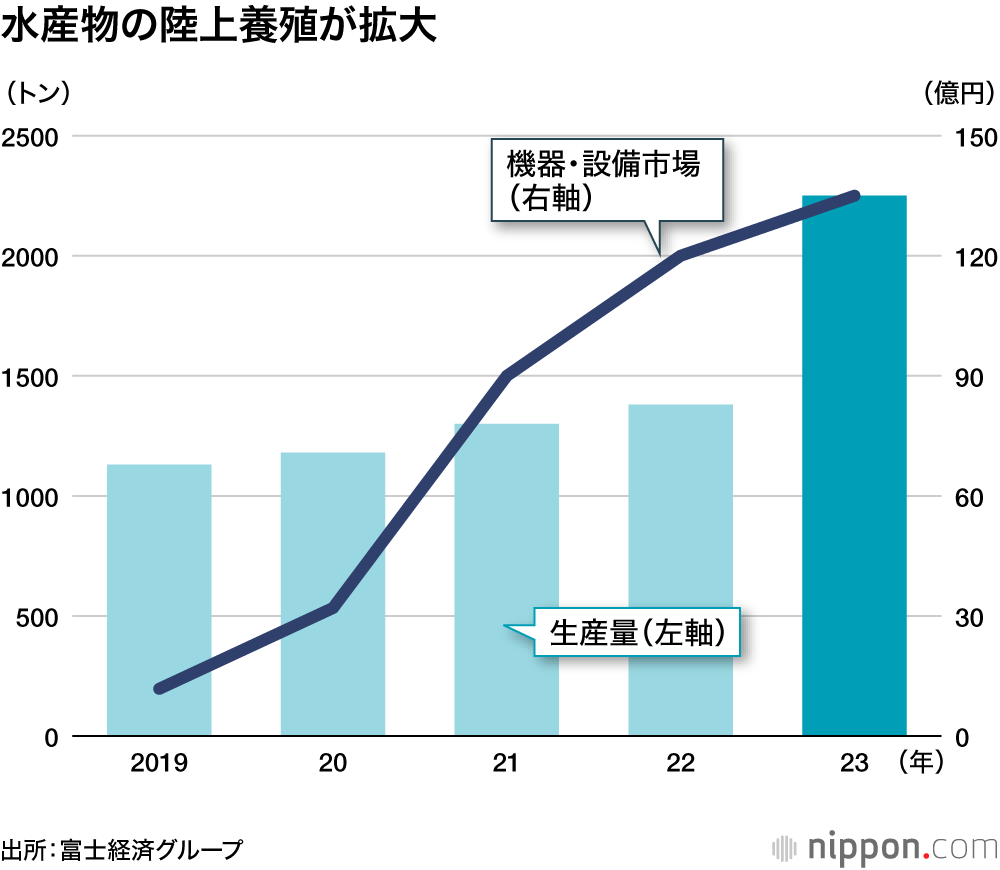

民間調査会社の富士経済グループの推計では、陸上養殖による水産物の生産は23年に2250トンとなり、19年比で1.9倍に増えた。30年には19年の30倍近くにのぼると予測する。養殖魚全体に占める陸上養殖魚の割合は23年は0.2%だが、30年には3.6%に成長する見通しだ。システム機材関係の市場規模は23年は135億円で、19年比で11.4倍に膨らんだ。

JR西日本は、2017 年からサバなどの陸上養殖に取り組み、ブランド化を図っている。海岸を持たない「海なし県」の埼玉県でサバやウニが、豊富な海産物で知られる北海道では漁獲減に対応する目的で内陸でサケ類が育てられている。マルハニチロと三菱商事は合弁でプラント施設を建設し、富山県で2025年度からアトランティックサーモンの陸上養殖開始を目指す。

水温変化や赤潮のリスク減

健康志向や人口増により世界的に水産物の需要は拡大。一方、気候変動や乱獲などの影響もあり日本周辺では漁獲減や魚種の変化がみられ、日本人の手に水産物が届きにくくなっていると指摘される。海水面を使った養殖は、新たに参入できる沿岸地域を見つけることが難しく、水温の変化や赤潮などの発生、餌やふんによる海洋汚染の問題もあり、今後の拡大には壁がある。

陸上養殖は水温や給餌、酸素含有量など生育環境の調整などにより水温の変化や赤潮の影響を減らし、排水への影響を管理できる。停電、水槽内の感染症などのリスクもあるが、バッテリー技術の発達や衛生管理の向上などもあり、生産量の伸びが期待されている。

](/ja/ncommon/contents/japan-data/2593170/2593170.jpg)

大分県佐伯市でのヒラメの陸上養殖[JFおおいた提供](時事)

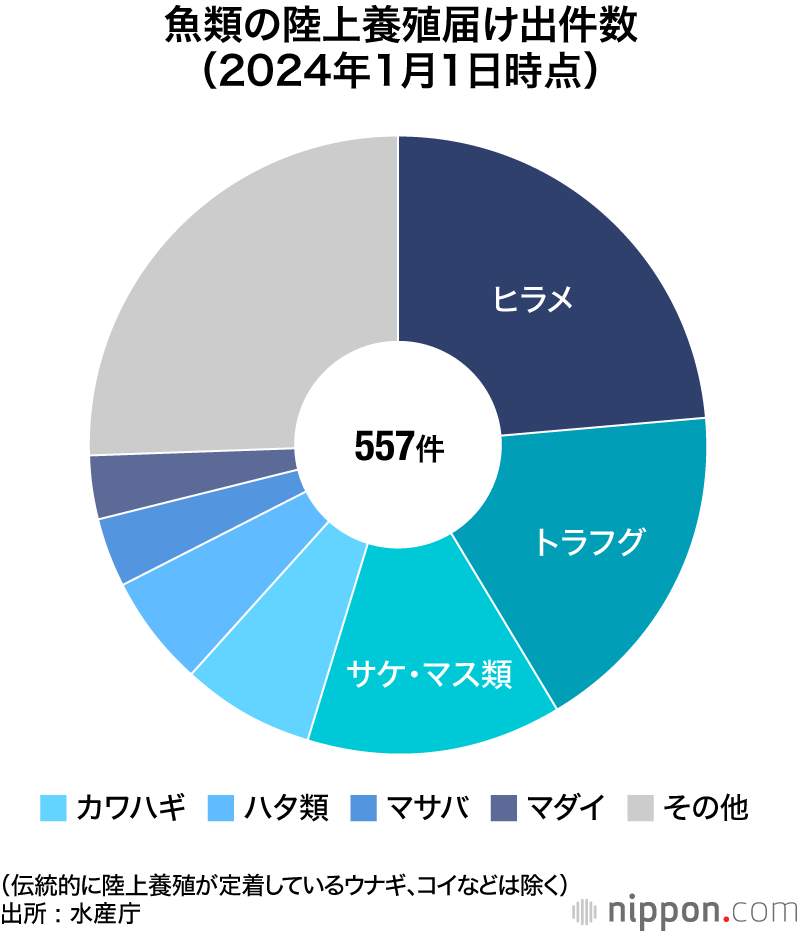

水産庁は急増する陸上養殖場を把握し、振興を図るため昨年4月に届け出制を導入。その結果、今年1月に全国662カ所で事業が実施されていることが分かった。都道府県別で最多は沖縄の168カ所で、続いて大分55 カ所、鹿児島 35カ所だった。

伸び目立つサーモンやバナメイエビ

水産庁などによると、ウミブドウやヒラメ、トラフグなどは以前から陸上養殖が進められてきたが、近年は回転寿司などで人気のサーモンが伸びている。富士経済グループによるとサーモンを含むサケマス類は、2023年には19年の2.3倍になった。飼育期間が短いバナメイエビも注目度が上がっている。飼育方法が確立されていたり、付加価値が高かったりするものが取り扱い上位に並ぶ。

コスト高くブランド化課題

陸上養殖は、施設建設などの初期投資額が大きく、電気代などのランニングコストもかかる。事業継続にはブランド化による高付加価値化が必要と指摘されている。

バナー写真:JR西日本販売の陸上養殖で育てられたトラフグ(左)とヒラメ(時事)