川端康成:古美術との交響によって名作を生み出した日本文学の金字塔

文化 歴史 美術・アート- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

文学作品は、いつ、どのようなきっかけで着想が得られ、またそれをどのように具体化して創作されるのだろうか。無論それは個々別々にさまざまだろうが、一枚の絵画との出会いがきっかけとなる場合もある。

1947(昭和22)年11月、川端康成は徳田秋声の文学碑の除幕式に出席するため金沢に出掛け、このときに六曲一隻の屏風を鑑賞した。川端は美術コレクターとしての顔も持つ。戦後に古美術への関心を深め、コレクションは浦上玉堂の「凍雲篩雪図(とううんしんせつず)」(川端康成記念館蔵)や池大雅と与謝蕪村の競作「十便十宜図(じゅうべんじゅうぎず)」(同)といった国宝も含まれる。いずれも川端が入手した後に国宝指定を受けており、川端が鋭い審美眼の持ち主だったことがよく分かる。しかし、川端の美術愛好は趣味の域にとどまるものではない。金沢での屏風絵との出会いは川端を新たな創作へと向かわせた。

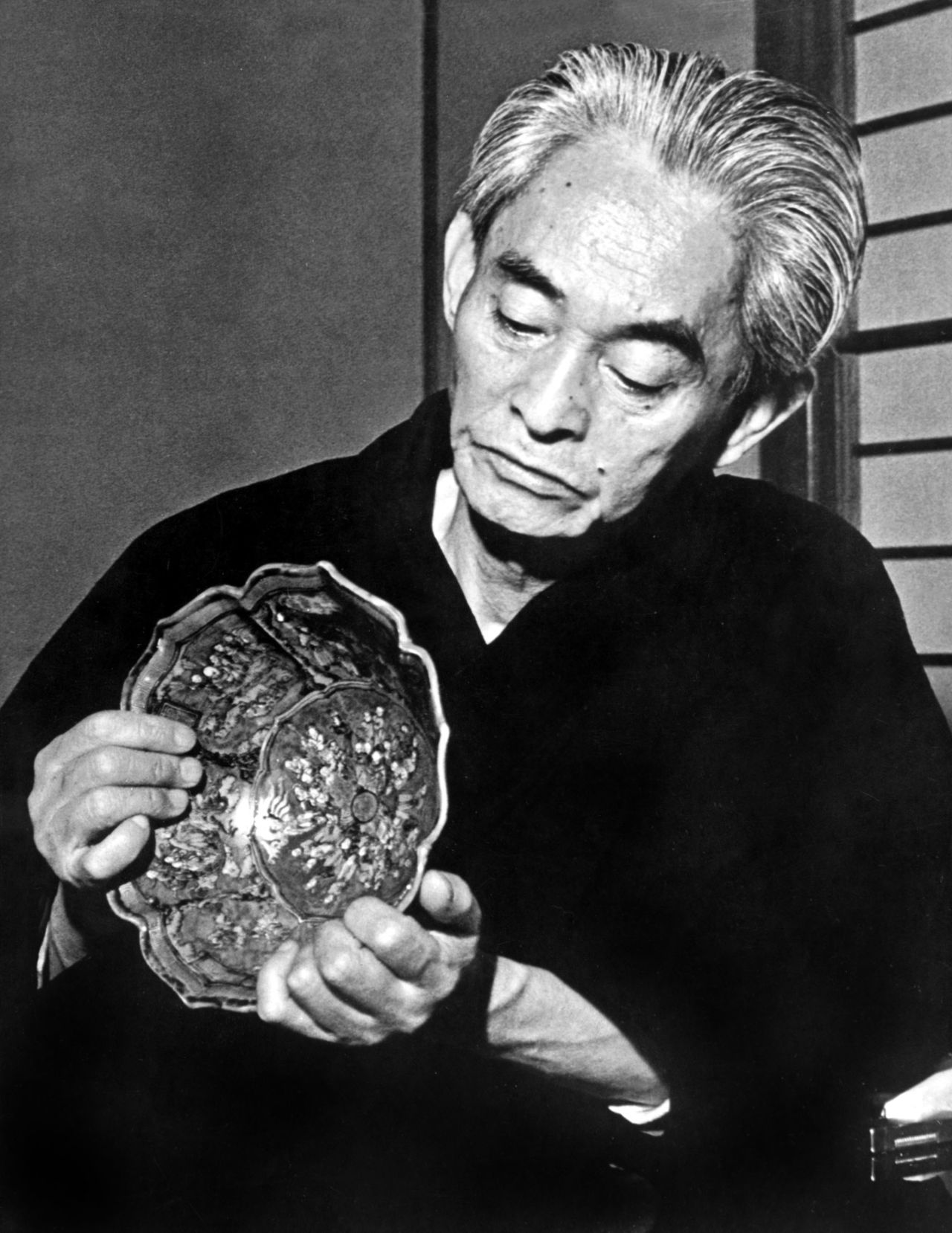

神奈川県逗子市の自宅で、コレクションの古美術品を見る川端康成。1972年4月撮影(アフロ)

映画の手法で描かれた美と官能の世界

屏風絵を鑑賞した時期、川端文学は、後に世界的に知られることになる『雪国』をめぐって大きな節目を迎えるところだった。

1899(明治32)年に大阪府茨木市で生まれた川端は、旧制高校の学生と旅芸人の一行との出会いと別れを描いた『伊豆の踊り子』(1926年)などで新進作家として認められた。その後、浅草のルポルタージュ的作品『浅草紅団』(1929~1930年)、〈意識の流れ〉と呼ばれる新心理主義的手法を取り入れた『水晶幻想』(1931年)、人間嫌いで小動物しか愛せない孤独な人間の感覚を描き出した『禽獣(きんじゅう)』(1933年)などで中堅作家としての地位を確立し、『雪国』の執筆に取り組んでいた。

『雪国』の主人公の島村は、東京から列車で鉄道トンネルを抜けて雪国の温泉町を訪れる。彼はその町の芸者駒子の一途で献身的な生き方に惹(ひ)かれながらも冷めた態度を貫く。2人の報われない関係が、言葉のイメージの連鎖、隠喩(いんゆ)による暗示、視点を固定しない自在な語り口などの表現技法によって巧みに描き出される。米ハーバード大学で長く日本文学・日本文化を講じた板坂元(いたさか・げん)は、映画の手法を取り入れて駒子の睫毛(まつげ)や唇を意図的にクローズアップすることで、島村と駒子の距離感ならびに官能的な雰囲気を言外に表現する斬新さを指摘している。川端はこうした文学的手法を自家薬籠中のものとして美と官能の世界を追求し、自身の作品世界を完成させたと言ってよい。

『雪国』は1935(昭和10)年から複数の雑誌に短編を断続的に分載し、それらを併せて一作品とする特殊な形式で成立した。「雪国」という総タイトルで37(昭和12)年に単行本にした後も続編を書き継ぎ、改稿を重ねた。47(昭和22)年の「小説新潮」10月号掲載の「続雪国」で分載を終え、翌48(昭和23)年に再び単行本としてまとめ直した。いわゆる決定版『雪国』である。その後も個人全集収録時に手を加えた。72(昭和47)年に川端が自ら命を絶った後、『雪国』を短く凝縮させた「雪国抄」と題した毛筆書きが発見された。文字通り亡くなるまで心血を注いだ作品だった。

川端康成が『雪国』を書いた新潟県湯沢町の旅館高半の「かすみの間」(時事)

このように『雪国』は複雑な過程を経て成立した作品であるが、47(昭和22)年に諸雑誌への分載を終了してひとまず完結したことから、この年が川端文学の展開における1つの重要な到達点だったと考えていいだろう。さらに翌年には決定版『雪国』とともに、自身の文業の総まとめとなる個人全集の刊行開始も控えていた。従って、金沢で屏風絵と出会ったのは、戦前からの仕事をまとめ直してさらに次の展開へ向かおうとしていた時期だったことになる。

古美術との交響が切り開く新たな文学的境地

川端が出会った屏風絵とはどのようなものだったのか。志賀直哉に宛てた手紙の中で、金沢の古美術店で尾形光琳の菊図屏風を鑑賞したと記している。金地の画面に胡粉(ごふん)で白い菊花が描かれた六曲一隻の屏風である。

この屏風の鑑賞後に創作が開始されたのが、もう一つの代表作となる『山の音』である。1949(昭和24)年から54(昭和29)年にかけて『雪国』と同様に複数の雑誌に断続的に分載されて、一作にまとめられた。

『山の音』では、敗戦後の荒廃した社会の様相を背景に描き込みながら、還暦を過ぎた尾形信吾を主人公に据えて老いや家族の問題を扱っている。タイトルの「山の音」とは鎌倉にある尾形家の裏山が鳴る音を指し、この音を聞いた信吾は死を宣告されたような恐怖に襲われる。自身の健康状態への不安に加えて、娘、息子ともに夫婦仲がうまくいっていないことが父親としての心痛の種となっている。信吾はそうした鬱屈(うっくつ)とした日々の中で、若い頃に憧れていた義姉の面影を息子の妻である菊子にひそかに重ねている。鮮やかな紅葉と関連付けられて回想される義姉と菊花をその名に持つ菊子。秋を彩る景物が彼女たちの美しさを際立たせる。

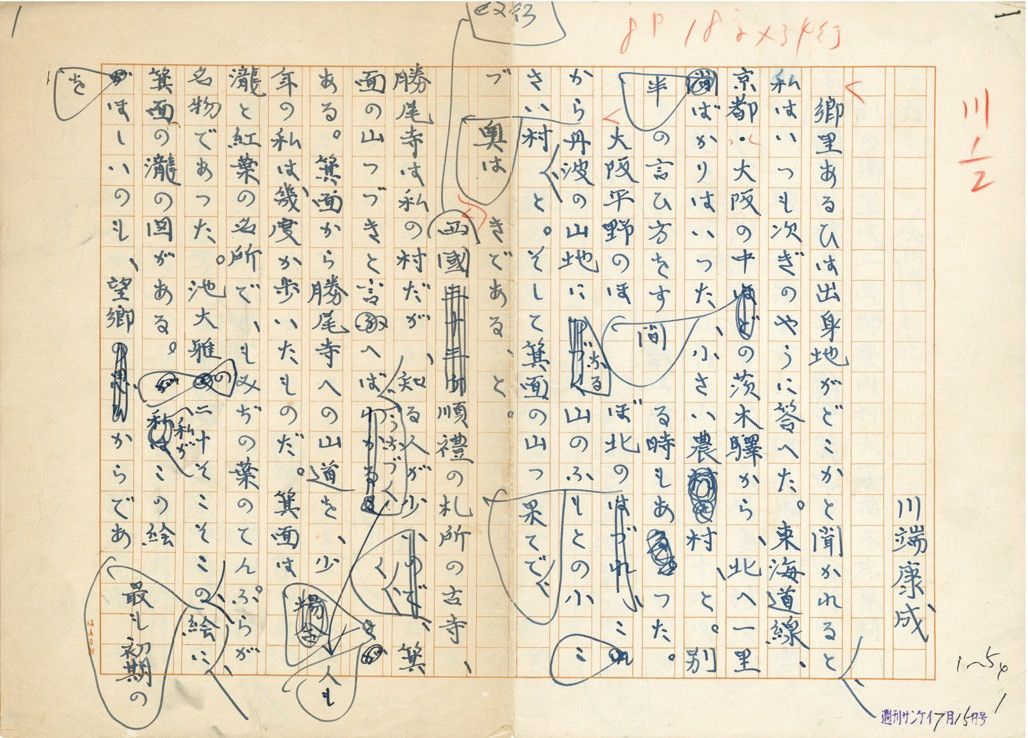

2017年に故郷の茨木市で発見された川端康成の随筆『私のふるさと』の自筆原稿。何度も推敲(すいこう)した跡がうかがわれる。川端は3歳から18歳まで同市で過ごした(大阪府茨木市提供=時事)

信吾が思慕するこの2人の女性像は、『山の音』の執筆に向かう時期に果たされた屏風絵との出会いから菊子像が着想され、さらに菊と紅葉との伝統的な取り合わせを意識して義姉像が生み出されたのではないか。つまり、尾形菊子という名前は、その人物像が尾形光琳の菊図屏風に由来することを示すために作中に埋め込まれた記号と考えたい。古美術との出会いから川端文学は新たな文学的境地に至ったのである。

『山の音』の分載終了後のことになるが、川端は57(昭和32)年に英国のウエストミンスター寺院を訪れた際、そこで聖歌隊の合唱を聴きながら、光琳の弟・乾山の作品を不意に想起したと『自慢十話』(1962年)の中で書いている。川端が俵屋宗達、本阿弥光悦から尾形光琳、乾山らへと続く琳派(りんぱ)の芸術に関心をもっていたことが窺(うかが)い知れる。川端は、藤原定家の和歌に取材した「定家詠十二ヶ月和歌花鳥図」(メトロポリタンミュージアム蔵など)、『伊勢物語』に取材した「八橋図(やつはしず)」(文化庁蔵、重要文化財)、三条西実隆(さんじょうにし・さねたか=室町後期の公卿・学者)の和歌と秋の草花の籠(かご)を描いた「花籠図」(福岡市美術館蔵、重要文化財)、白鷺(しらさぎ)と四季の植物を描いた「四季花鳥図屏風」(五島美術館蔵)を具体的に挙げ、これら乾山の絵図とともにそこに描かれた日本の美が異国の地で郷愁を感じさせたと記している。このうち「四季花鳥図屏風」は川端の旧蔵品であると確認できるが、その六曲一双の左隻には『山の音』の女性像と照応する紅葉と白菊が描かれている。『山の音』には、金沢で出会った光琳の菊図屏風とともに琳派のさまざまな絵画が“交響”しているのである。

また、川端は『自慢十話』の中で、「花籠図」や「四季花鳥図屏風」について、それらに描かれた花鳥に『源氏物語』の登場人物の姿を読み込んだ美術史家・小林太市郎の学説に触れている。この言及は作品の深層に潜む美術と文学との交響に対する川端の並並ならぬ関心を伝えていると言える。

その後、川端は少女の跡(あと)を追わずにいられない中年男性の姿を描いた『みづうみ』(1954年)や、薬で眠らされた美女に老人たちが添い寝する秘密の宿を舞台にした『眠れる美女』(1960~61年)などを執筆し、人間の性の深淵(しんえん)を追求しながら自己の文学世界を深めていった。そして68(昭和43)年、ノーベル文学賞を受賞することになる。

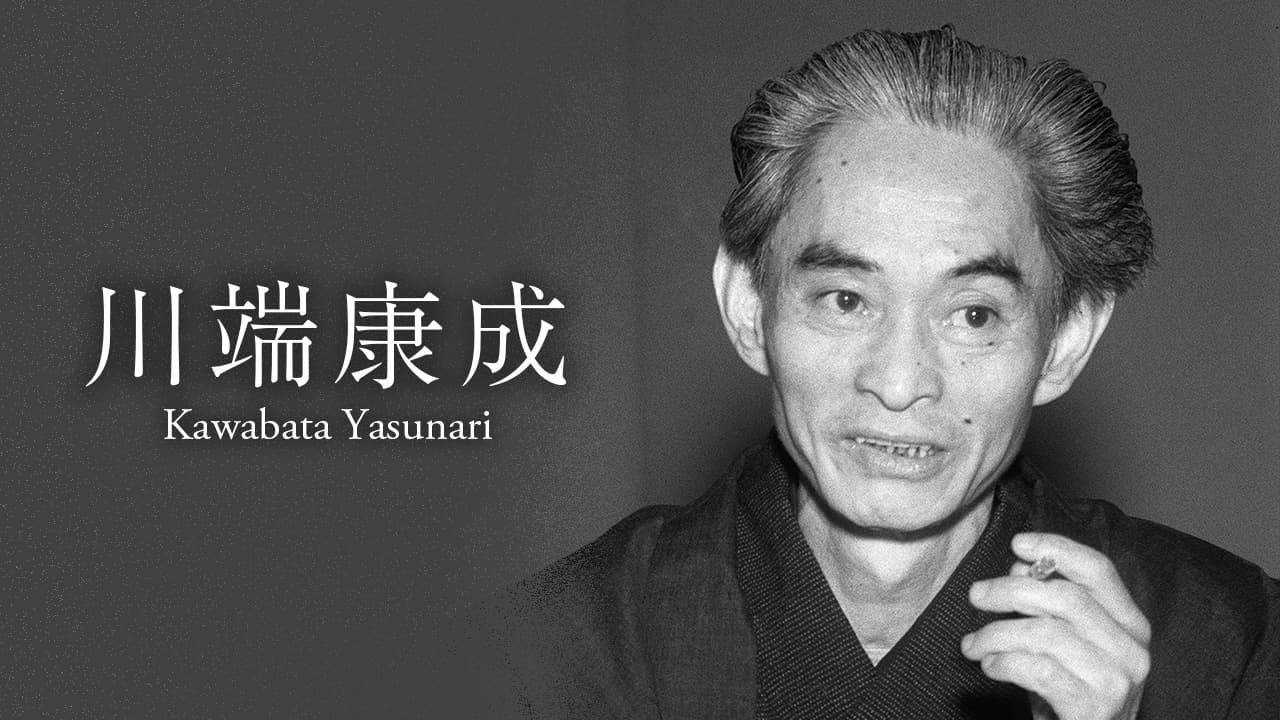

バナー写真=1957年に撮影された川端康成の肖像写真(時事)