柳田国男:『遠野物語』が伝える「普通の人々」の生きた歴史と魂の記録

社会 文化 暮らし 家族・家庭 歴史- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

普通の人々が歴史を作る

柳田国男(やなぎた・くにお)は、エリート官僚として働く傍ら研究を重ね、日本に民俗学という新しい学問を確立するために尽力し、多くの著作を残した。根底にあるのは、日本の歴史をつくったのは、有名な偉人ではなく、普通に日々を生きる市井の人々だとする考えだ。

1875(明治8)年、今の兵庫県神崎郡福崎町の辻川で、医師の松岡操(みさお)・たけ夫婦の6男として生まれた。8人兄弟だったが、うち3人は早世し、成人した5人は医者で政治家になった長兄の松岡鼎(かなえ)をはじめ、それぞれの道で一流の業績を残し、後に「松岡五兄弟」として知られた。柳田の姓は、1901年、柳田家の養嗣子(ようしし)として入って以降のものである。

少年時代の神秘的な体験

柳田は、晩年に刊行した『故郷七十年』(1954年)で、少年時代の思い出を語った。人が突然いなくなると、今は行方不明や失踪というが、かつては「神隠し」と呼び、山の神や天狗(てんぐ)が女性や子どもをさらったと考えた。2歳のとき昼寝から目覚め、出産を控えた母・たけに「神戸に叔母さんがあるか(いるか)」と何度も聞いた。面倒くさくなった母は、「ああ、あるよ」と答えたという。そこでそのまま家を出てしまい、4キロメートルも離れた場所で隣家の若夫婦に発見された。

あのときに助けられなければ「もうそれっきりになっていたにちがいない」と語る。もう少しで神隠しに遭うところだったのである。柳田は、自分にはこのような異常体験に陥りやすい気質があると考えていた。

また、12歳のとき、兄・鼎が医院を開業した今の茨城県北相馬郡利根町の布川(ふかわ)に移った。世話になっていた小川家の祠(ほこら)の扉を開けると、きれいな蠟石(ろうせき)の珠(たま)が入っていたので、ひどく興奮して妙な気持ちになり、青空を見上げると、数十の星が見えた。そのとき、鵯(ひよどり)がピーッと鳴いて通り、初めて生き返ったような気持ちになった。あのとき鵯が鳴かなかったら、気が変になったかもしれないと語る。

この珠はその家の老婆が脳卒中の後遺症から回復するためになでていたもので、後に屋敷神として祭ったという。こうした神秘体験を大切にし、理解したいという潜在意識が、柳田の研究の背景にあったと思われる。

「日本一小さな家」が家族問題の原因

『故郷七十年』では、民俗学に進む契機になったとして少年時代の2つの体験を挙げる。

母・たけは近所の夫婦ゲンカの仲裁が上手で、えびす屋という宿屋の女房おこうが夫とケンカしたと興奮して訴えてくると、言葉巧みになだめて、笑って帰すのが常だった。その一方で、長男の鼎が近隣から嫁をもらうと、一つ屋根の下に暮らす嫁・姑(しゅうとめ)のケンカが絶えなかった。結局、兄嫁は実家に戻り、鼎の生活は荒れた。柳田は、兄の不幸の原因が、今も幼少期を過ごした福崎町の辻川山公園に残る「日本一小さい」生家にあると考えた。2組の夫婦は住めない狭さだったわけだが、こうした家の狭さや嫁姑問題が「民俗学へ進む志の源」になったと語る。民俗学は家族問題を考える実用的な学問でもあった。

兵庫県神崎郡福崎町に保存されている柳田国男の生家=(公社)ひょうご観光本部提供

1884年(明治17年)、松岡家では鼎を医者にするために家屋敷を売り、たけの故郷である今の兵庫県加西市の北条に移った。翌年、9歳だった柳田はそこで飢饉(ききん)の惨状を見る。有力な商家では竈(かまど)を築いて炊き出しを行い、人々が土瓶を提げてお粥(かゆ)をもらいに行く状況が1カ月も続いた。

子ども心に、「こうした悲惨事が度々起こるのではたまらない」と思ったことが、東京帝国大学(今の東京大学)で「三倉」の研究を行った「動機」だとする。三倉とは、飢饉に備えて穀物を徴収して貯蔵する「義倉」、自主的に出された穀物を共同で貯蓄する「社倉」、価格を安定させるために穀物を貯蔵する「常平倉」のことである。飢饉を絶滅しなければならないという気持ちが、自分を民俗学に駆り立てたとも語っている。

近代化の中に残る古い生業と不思議な話

1900(明治33)年、大学卒業とともに農商務省に入り、19(大正8)年、貴族院書記官長を辞するまで、エリート官僚として働く。講演や視察で日本各地を巡る機会があり、1908年に訪れた宮崎県椎葉村(しいばそん)でイノシシ狩りと焼畑農業が行われていることを知って驚いた。日本では文明開化によって急速な近代化が進んだが、起伏に富んだ島国は一様ではなく、伝統的な生業が続いていたのである。

その年、柳田は岩手県遠野出身の小説家志望の青年、佐々木喜善(きぜん)に紹介され、佐々木の故郷に伝わる神や妖怪の話、家々の伝承などの不思議な話を聞いて書き留めた。その内容は、柳田自身の気質とも強く共鳴したにちがいない。それらを119話に整理して、1910(明治43)年、『遠野物語』を発表する。

遠野は北上山地の南部に位置する小盆地で、大昔は一円の湖水であり、遠野三山=北の早池峰山(はやちねさん)、東の六角牛山(ろっこうしさん)、北西の石上山(いしがみさん)=に女神が鎮座したという伝説が伝わる。江戸時代は南部家1万石の城下町で、市の日は「馬千匹人千人」と言われるほど繁栄した。馬の背に荷物を乗せた「駄賃附(だちんづけ)」が、内陸から農産物、海岸から魚介類を運んだ。こうした移動する人々によって、不思議な話が運び込まれたらしい。

119話の中では、山の神、ザシキワラシやオシラサマなどの家の神をはじめ、山男に山女、天狗やカッパのような神々や妖怪が人々と共存している。ザシキワラシは旧家に住む子どもの神で、家の盛衰をつかさどる神と信じられた。遠野を代表する民間信仰であるオシラサマは、娘と馬の婚姻譚(こんいんたん)の伝承が由来で、養蚕の神などとして信奉されている。

オシラサマは、30センチ程度の長さの桑の棒に馬と娘の頭を掘った1対のものが多い。祭りのたびに箱から取り出し、ご神体に布切れの衣をかぶせて拝んだ。写真は岩手県陸前高田市の個人宅に養蚕の神として祭られていたオシラサマ (提供:岩手県立博物館)

臨死体験や災害死した妻との再会

『遠野物語』には幽霊が現れる話も多く、生と死の境界は曖昧で、死者たちは生者のすぐそばにいると信じられた。

例えば、死者と再会する話がある。菊池松之丞という人は腸チフスにかかって呼吸困難になり、魂が遊離して菩提(ぼだい)寺の喜清院(きせいいん)へ向かった。寺の門を入ると、紅の芥子(けし)の花が一面に咲き、気持ちがよかった。花の間に死んだ父が立ち、「お前も来たのか」と言うので、何か返事をしながら行くと、先立った息子がいて、「トッチャ(おとうさん)お前も来たか」と言う。「お前はここにいたのか」と言いながら近づこうとすると、「今来てはいけない」と止める。門の辺りで自分の名前を呼ぶ者がいるので、嫌々ながら引き返すと正気づいた。親族の者が寄り集まって水を注いで名前を呼び、生き返らせたのだった。これは蘇生した人が魂の行方を語った臨死体験の話である。

また、遠野から海岸の田の浜(現・山田町)に婿入りした「福二」は、津波で妻子を失い、生き残った2人の子と屋敷のあった場所に小屋を掛け、1年ほど過ごしていた。初夏の月夜に便所に起き、霧の中から男女が近づくのを見ると、女は死んだ妻だった。隣の男はやはり津波で死んだ者で、婿入り前に妻と深く心を通わせた男だと聞いていた。女が「今はこの人と夫婦になっている」と言うので、「子どもはかわいくはないのか」と聞くと、女は顔色を変えて泣いた。死人と話せるはずはないと思いながら、悲しくなって足元を見ている間に、男女は足早に立ち去った。追いかけたが、やはり2人は死んでいるのだと気づき、朝になって小屋に戻り、久しく患ったという。

これは、1896(明治29)年に起きた三陸大津波の際の悲劇である。妻は女として生きる意志を語るが、福二は母としての自覚を促した。それでも福二は妻の幽霊に遭ってその死を受け入れ、生きる決心ができたに違いない。これは悲しみをどう乗り越えるかにつながる、心の復興についての物語だと読める。

『遠野物語』の今日的な意義

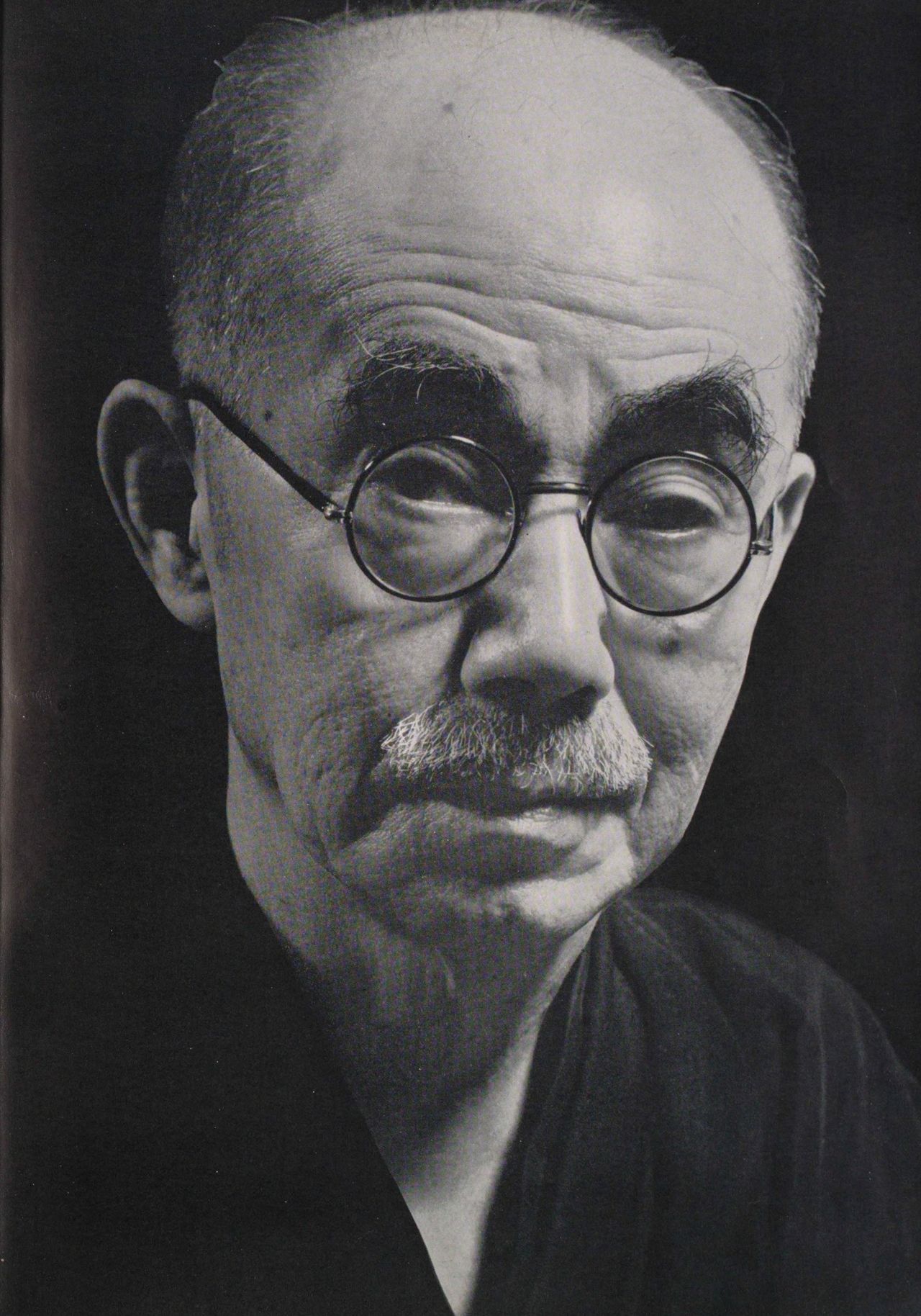

1956年10月、東京・世田谷区成城の自宅前で(国立国会図書館所蔵)

柳田は『遠野物語』の序文で、山神や山人の伝説は単なる昔話やつくり話ではなく、実際に起きた出来事であると規定した。確かに、いつ、どこで、だれが遭遇した出来事なのかを克明に書き、実在の人物が多く登場する。中には、生まれてきたカッパの子を殺した家もあれば、ザシキワラシがいなくなって没落した家の話もあり、「間引き」(子殺し)と関連づけられることもあるため、表立って話題にしにくい話もあった。

当初は自費出版で部数も350部にすぎず、評判は思わしくなかった。評価したのは泉鏡花や芥川龍之介ぐらいだったが、民間伝承をもとに歴史を研究する民俗学が確立すると、名著といわれるようになる。今日では、感染症や災害に人々がどう向き合い乗り越えてきたかも伝えていることに、新たな意義が見いだされている。

序文に、柳田は「これを語って平地人を戦慄(せんりつ)せしめよ」とも記している。「平地人」は文明化を当たり前に捉えていた東京人を想定していただろう。その刊行から1世紀以上、柳田が亡くなった1962年から半世紀以上が経ち、この間に民俗学が対象とした伝統的な生活は次々に失われていった。一方で、『遠野物語』は英訳・中国語訳・韓国語訳などが刊行されて海外で読まれ、最近では漫画にもなっている。また、柳田が『妖怪談義』(1956年刊)で取り上げたさまざまな妖怪は人気が高まり、研究も盛んである。柳田の民俗学は国内外に新たな読者を獲得し続けているのである。

バナー写真:柳田国男(国立国会図書館所蔵)と遠野盆地(PIXTA)