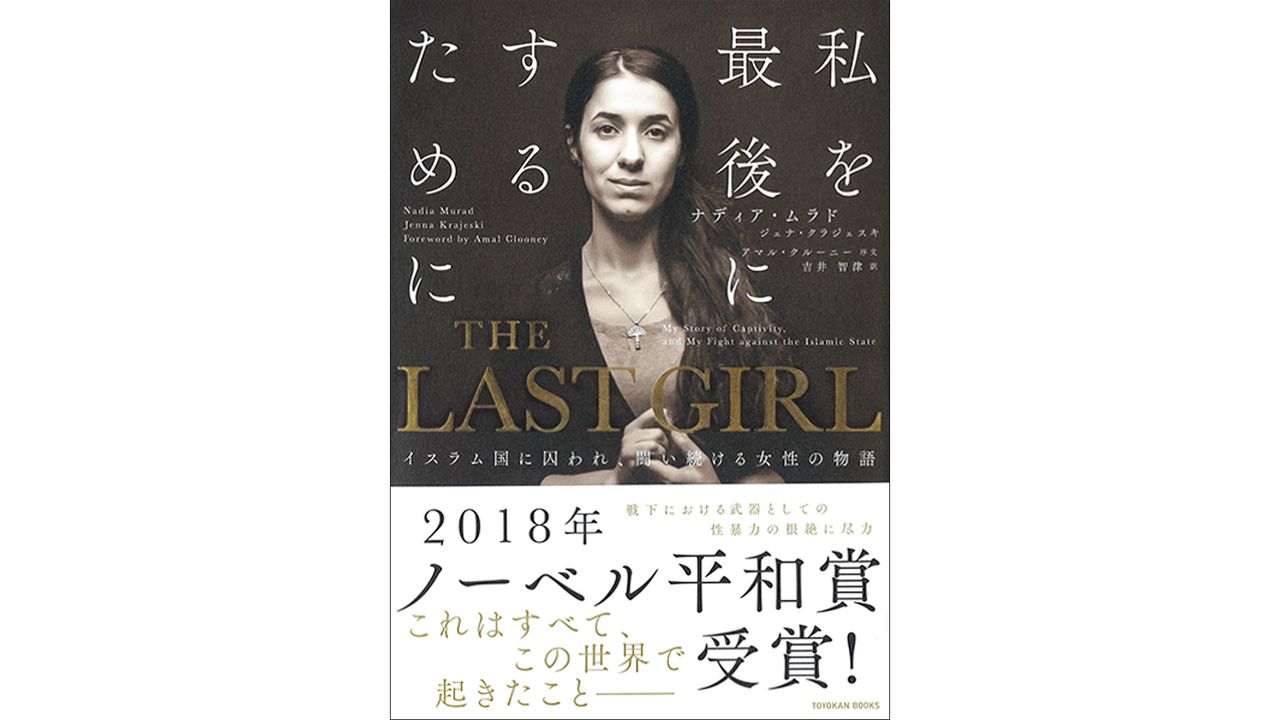

【書評】知ることの意味:ナディア・ムラド著『THE LAST GIRL -イスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物語-』

Books- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

すさまじい本だ。

イスラム教を絶対視し、他の宗教を一切認めないイスラム過激派組織ISIS(イスラム国)は、2013年頃から中東地域で勢力を急拡大し、“異教徒”の住む村を次々と侵略・征服した。なかでも、少数宗教はかっこうのターゲットとなった。

改宗を拒めば男たちや高齢の女たちは殺され、若い女性は「サビーヤ」(性奴隷)として連れ去られる——、そしてほとんどの場合、改宗する者はいない。

序文の中で紹介されるISISが作った<人質と奴隷に関するQ&A>というパンフレットには、こうある。

Q:思春期に達していない女の奴隷との性交は許されることですか?

A:相手が性交に適しているなら、思春期に達していない女の奴隷と性交渉を持つことは許されます。

Q:女の人質を売ることは許されますか?

A:女の人質と奴隷は、たんなる所有物であるから、売る、買う、または贈り物にすることも許されます

涙を流し、声をあげても…

本書の著者であるナディアは、21歳の時に、生まれ育ったイラク北部の小さな村コーチョからISISに連れ去られ、サビーヤとして、連日レイプされ、暴力を振るわれ、暴言を浴びせられ、嘲笑される。

ISISにとって、ナディアたちヤズィディ教徒は、人間ではなくモノであり、民族虐殺(ジェノサイド)の対象だ。

「こういうことは愛し合う人同士が結婚したときにすることじゃないの」

ナディアが涙を流し、声をあげても、彼女の体をまさぐる男の手は止まらない。

「ひとつひとつの瞬間が恐怖だった。体を引けば、荒々しく引き戻される。ハッジ・サルマーン(当時のナディアの所有者)は、見張りの男たちに聞こえるくらいの大きな声を出した。ついにこのサビーヤをレイプしているのだとモースルじゅうに知らせたいかのように」

所有者はナディアに化粧をさせ、自分好みに着飾らせて、狭い部屋で待つように強いる。そこで待ち受けているのは、終わらない夜だ。

ナディアが脱出に失敗した夜、ハッジ・サルマーンは“懲罰”として自分の部下3人に彼女を与えたうえ、翌朝、別の男へと売り飛ばす。

「私の体は男たちが残していった汚れにまみれていた。私は蛇口をひねり、シャワーの下で長いあいだ立ったまま、そこで泣いた。それから、体をこすり、歯を磨き、顔を洗い、髪を流し、全身を丁寧に洗い、そのあいだじゅうずっと神様に助けてくださいと、そして許してくださいと祈り続けていた」

孤独がもたらした“死”

驚くのは、これだけの経験をしながらも、著者の視点が常に冷静なことだ。連れ去られた女性たちが詰め込まれた“奴隷市場”に籠もる臭いや、品定めをする男たちの野太い声、自分をさげすむ所有者たちの表情などが、まるで映像を見ているかのように詳細に描写される。

なぜ、そこまで強くなれるのか。

それは、レイプが日常になるという日々に対する想像を絶する絶望と怒り、悲しみによって、小さな村で幸せに暮らしていた少女、ナディアが永遠に失われてしまったからなのかもしれない。

「囚われの身になったとき、あまりの孤独に、もう自分が人間であるという感覚さえ失いかけていた。私のなかでなにかが死んでしまったのだ」。

そして彼女はこう続ける。

「絶望は、死に近い」。

ある夜、幾人目かの所有者がドアに鍵をかけないまま外出する。まさか、と思いながらも、ナディアは故郷を目指してISISの戦士とその支持者ばかりの街へと一歩踏み出す。

そこからは、まさに手に汗を握る冒険譚だ。

逃げ出したサビーヤを捕らえて差し出せば、賞金がもらえると言われている。顔写真入りの手配書も配られている。もし、連れ戻されれば、どれほど恐ろしい事態が待ち受けているのかは想像に難くない。

暗闇を照らす車のヘッドライトに怯え、民家の壁伝いにあてもなく走るナディアは逃げ切れるのか。

そして、ISISが支配するこの街のどこかに、ひとりのサビーヤへと救いの手を差し伸べる人はいるのか。

ページを繰る手が加速する。

脳裏に浮かんだある歌

現在、ナディアはドイツで暮らしている。

「戦争および紛争下において、武器としての性暴力を根絶するために尽力したこと」により、2018年にノーベル平和賞を受賞した。

だが、彼女が生まれ育った村には、今は誰もおらず、ISISが征服した痕跡を残したまま放置されている。

虐殺を生き延びた僅かなヤズイディ教徒たちは、雨が降れば床が水浸しになる難民キャンプで肩を寄せ合って暮らしている。

ナディアの母と6人の兄は殺され、埋められていた。

大好きだった姉や姪もサビーヤとなり、逃げ出せた者もいれば、その途中で命を落とした者もいる。

日本で1999年にリリースされたTHE YELLOW MONKEYの曲『JAM』(作詞・作曲:吉井和哉)に、こんな歌詞がある。

外国で飛行機が墜ちました

ニュースキャスターは嬉しそうに

「乗客に日本人はいませんでした」

「いませんでした」

「いませんでした」

僕は何を思えばいいんだろう

僕は何て言えばいいんだろう

それから20年。

インターネットで世界中の情報が簡単に手に入る時代になっても、この感覚は変わっていないのではないか。

ISIS、イスラム国という言葉は知っている。

中東で日本人に何か起これば、ニュースを見て不安になる。

しかし、日本から遠く離れた場所で、ISISが何を行い、誰がどう虐げられているのか、自ら知ろうとする人がどれほどいるだろう。

知っても何もできないかもしれない。

それでも、知ることは無意味ではないと思う。

読み終えて、なぜこの本のタイトルが『私を最後(ラストガール)にするために』なのか、わかった気がした。

国連など、大勢の前で自分の体験を話す時、ナディアは今でも涙が出て、息苦しくなるという。その彼女にとって、書籍を出すという行為はどれほど勇気が必要だっただろうか。

ひとりでも多くの人に本書を手に取り、彼女の願いに触れてほしい。