【書評】優しさと気迫と軍才と:梯久美子著『散るぞ悲しき』

Books 歴史 文化 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

平成が終わった。

30年余り続いた平成の時代を振り返ると、「鎮魂」という言葉が浮かんでくる。

平成時代の天皇、皇后のおふたりは、ご在位中、広島や長崎、沖縄はもとより、サイパンやペリリュー島、硫黄島など国内外の第二次世界大戦の戦地を訪れ、祈りを捧げられた。

長年訪れたいと願っていたという硫黄島で、1994年、天皇陛下は御製を詠まれている。「精魂を込め戦ひし人未だ地下に眠りて島は悲しき」

ここで使われている“悲しき”という言葉は、硫黄島の総指揮官だった栗林忠道中将が遺した辞世「国の為重き務を果し得で 矢弾尽き果て散るぞ悲しき」から引かれたものだろう。

栗林中将の生きざまを描いた本書は、私の軍人観、戦争観をがらりと変えた。

硫黄島の総指揮官を命じた際、当時の首相、東条英機は栗林中将に「アッツ島のようにやってくれ」と言ったという。アッツ島は米軍に勝利した場所ではなく、文字通りの死闘の末に全滅を遂げた場所である。

著者の言葉を借りると、「硫黄島は、はじめから絶望的な戦場だった」。

「硫黄島に川は一本もなく、井戸を掘っても、出てくるのは硫黄分の多い塩水である。栗林を含む二万余の将兵の飲み水は、雨水を貯えてこれを用いるしかなかった。生命を支えるギリギリの量であるその水さえ汚染されており、兵士たちはパラチフスや下痢、栄養失調で次々に倒れた」

妻と息子、娘と暮らした東京の家を後にする時、生きて帰ることなど考えていなかっただろう。事実、出征からひと月も経たないうちに、栗林中将は持って行った荷物のほとんどを東京に送り返している。

「予は常に諸子の先頭に在り」

「なぜ、こんなことができるのだろう」

本書を読みながら、幾度も心の中で呟いた言葉だ。

中将と言えば、現在でいえば閣僚クラス。“ものすごく偉い”軍人だ。

陸軍士官学校出身で、陸軍大学校を優秀な成績で卒業し、アメリカでの駐在を経験した後、第二次大戦開戦後は、香港でイギリス軍を撃破……と、そのキャリアも輝かしい。

そんな、一兵卒からすればまさに仰ぎ見るような総指揮官が、部下が入院すれば果物を持って自ら見舞いに向かい、地下足袋をはいて杖をつき、丸腰で気軽に島中を自分の足で歩く。内地から中将に宛てて送られてくる生野菜は自分で食べずに、すべて部下に分け与える。兵士ではない軍属の20代の青年にも目をかけ、一緒に写真を撮ろうと声をかける。そして東京に残してきた家族に宛て、愛情のこもった丁寧な手紙を送り続ける。本書で描かれる栗林中将の姿は、軍人らしからぬ人間味にあふれている。

こんな人が、本当にいたのだ。

そうかと思えば、部下に配布した「敢闘の誓」には、烈しい文句が並ぶ。

一 我等は全力を振って守り抜かん

二 我等は爆薬を抱いて敵の戦車にぶつかり之(これ)を粉砕せん

三 我等は挺身敵中に斬込み敵を鏖(みなごろ)しせん

四 我等は一発必中の射撃に依って敵を撃ち仆(たお)さん

五 我等は敵十人を斃(たお)さざれば死すとも死せず

六 我等は最後の一人となるも「ゲリラ」に依って敵を悩まさん

ことあるごとにこの言葉を唱和し、ノートに書きつけた将兵たちは、最期までこの誓いを守り、泥水をすするような壮絶な戦場を生き、死んでいった。

驚くような優しさ、人間らしさと、慄くほどの祖国を思う熱さや気迫、そして軍人としての類まれなセンス。

そのすべてが共存していた人間が、栗林中将だったのではないか。

第二次大戦でアメリカが攻勢に転じて以降、硫黄島は唯一米軍の損害が日本軍の損害を上回った戦地だ。島中に地下壕を堀りめぐらせ、2万の兵で6万の米軍を迎えて徹底的な持久戦を行ってこれほどの戦果を挙げた栗林中将の手腕は見事というしかない。

だが、才能だけで部下の心は掴めない。

栗林中将にかわいがられた軍属の青年は、硫黄島が陥落する際は偶然島を離れていて、戦後まで生き長らえた。栗林中将の死から33年が経って初めて硫黄島に降り立った時、司令壕に向かって駆け出し、「閣下ぁー、貞岡が、ただいま参りましたぁー!」と叫んだという。

昭和20年3月。米軍が硫黄島に上陸して1カ月ほどが過ぎ、2万人余りいた将兵は、すでに400人余りになっていた。

残るは、玉砕覚悟の総攻撃のみ。栗林中将は部下にこう呼びかけた。

「予は常に諸子の先頭に在り」。

総指揮官は陣の後方に残って切腹するのが、それまでの日本軍の慣習だった。

だが栗林中将は、自らが先頭に立ち最期の日々を過ごした司令壕を後にする。

「悲しき」という言葉を選ぶ感性

栗林中将が硫黄島で見せた姿は、21世紀の今であれば、書店に山と並ぶマネジメントの本に出てくるようなリーダーの行動かもしれない。

だが70年以上前の戦争まっただ中、そして上意下達が徹底された日本軍という組織にこのようなリーダーが何人いただろう。いたとしてもごく僅かであり、残念なことには、日本軍はそうしたリーダーシップを評価する組織でもなかった。

事実、栗林中将の辞世に使われた「悲しき」という言葉は、大本営によって「悔しき」と改ざんされて発表された。著者は数十年の間知られていなかったこの事実を突きとめ、遺族が大切に保管していた電報の原本へとたどり着く。その下りはスリリングで、まるで推理小説のようだ。

電報に書かれた「悲しき」の文字は鮮やかな朱筆で消され、「悔しき」と書き直されていた。玉砕した総指揮官が「悲しき」という“女々しい”言葉を使うことなど、当時は許されなかったのだろう。

だが、2万という部下を抱え、“生き地獄”としか表現しようがない戦場の中、一日でも長く島を守るという使命に殉じ、部下を死に向かって戦わせる状況を「悲しき」と捉えて辞世とする感性を持っていた栗林忠道という人は、なんと稀有な軍人だったことか。

それほどの感性がある人だからこそ、家族に送った手紙の明るい文面や、硫黄島での“温情あふるる”言動がかえって胸に迫る。

家族の写真を身につけたまま……

栗林中将の生きざまが本書の縦軸だとすると、彼を信じ、最後まで慕って死んでいった2万余りの兵士たちの人生が横軸といえる。

硫黄島で戦っていたのは、「30代以上の応召兵が多数を占め、妻子を残して出征してきた者が多かった」。

戦後、家族の手紙や写真を身につけたまま朽ち果てた遺体が、何体も見つかったという。

本書に登場する彼らの手紙や遺された家族の言葉に、改めて、第二次大戦とは、そして戦争とは何なのか、と考えさせられる。

栗林中将の遺骨は、見つかっていない。

遺族は大本営に宛てて送られた辞世を含む訣別電報を「この電報をもって、ご遺骨と思わるるべし」と手渡された。

硫黄島には今なお、1万を越える遺骨が遺されている。

平成が終わり、昭和はまたひとつ過去になった。

戦後生まれが圧倒的になり、戦争や軍人という言葉は何だかつかみどころのない、曖昧模糊としたものになってきたように感じる。

だが果たして、本当に「昭和は遠くになりにけり」なのだろうか。

令和を迎え、昭和が遠ざかっても、あの時代を生きた人に学ぶことはまだまだあるように思う。

自分が年を重ね、人生の転機を迎えるたび、つい、栗林中将の言葉に触れたくなって本書に手が伸びる。何度読み直しても、新たな発見や驚きに出会える本である。

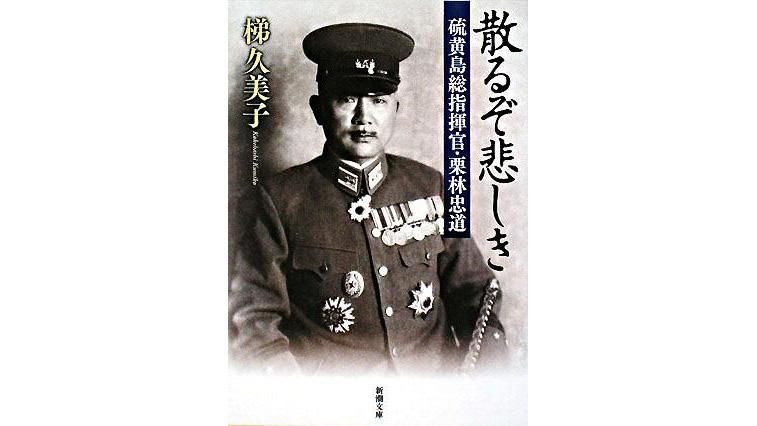

散るぞ悲しき―硫黄島総指揮官・栗林忠道―

梯 久美子(著)

発行:新潮社

文庫版:302ページ

初版発行日:2008年8月1日

ISBN:978-4-10-135281-7

第2次世界大戦 太平洋戦争 栗林忠道 硫黄島 梯久美子 旧日本軍 天皇 皇后 硫黄島からの手紙 クリント・イーストウッド 第2次大戦