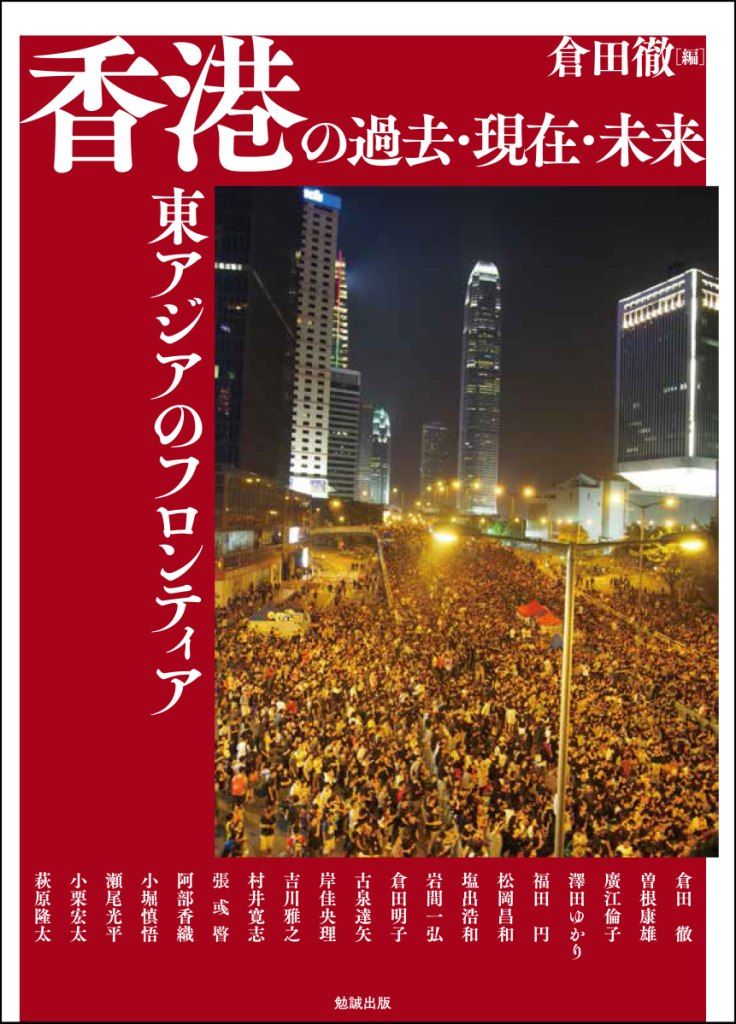

【書評】日本人にとって香港とは何か:倉田徹編「香港の過去・現在・未来」

Books 国際 政治・外交- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

日本人の特別な香港感情

手配犯を香港から中国へ移送することを可能とする逃亡犯条例の改正をめぐり、香港で行われている抗議デモ。反対運動が本格化した6月上旬以来、200万人規模の巨大デモ、警察との激しい衝突、立法会への突入、中国の出先機関である中聯弁(中央政府駐香港連絡弁公室)への落書き、香港空港の全面閉鎖など、毎週のように、香港発の衝撃的な映像が世界を駆け巡っている。

それでも、日本人には「香港人は何に怒り、抵抗しているのか」という動機の部分がまだ十分に伝わっていないと感じることも多い。

そのなかで、まさに時宜にかなった形で出版されたのが本書「香港の過去・現在・未来」(勉誠出版)である。今回の反対運動の盛り上がりを想定して企画されたものではなかったが、このタイミングで読者に届けられることを「不幸中の幸い」と呼ぶのは、果たして適切であろうか。

日本における香港問題への関心は、他の国に比べて決して低くはない。それは、日本人が香港へ特別な感情を抱いていることと無関係ではない。戦後日本で、海外旅行先として真っ先に登場した場所の一つが香港であった。憧れの旅行先。円高時代は買い物天国。英語を使える働き先としても注目された。映画ではブルース・リーから始まり、ジャッキー・チェンなど香港映画のスターが人気を集めた。

日本人にとって、香港は単なる英国の植民地でもなければ、中国の一都市でもない。憧れをはらんだ「身体的な経験」を有する都市なのである。

本書は「返還後の香港−これまでとこれから」「香港を客観視する-周辺から見た香港」「香港とは何か―周縁性と独自性」「香港研究最前線」の4章にわかれ、若手・中堅を中心とする約20人の研究者が、それぞれの専門領域について執筆している。日本人の積み重ねてきた政治学・社会学・民族学・経済学など多方面から捉えた香港研究の成果をこれでもかというほど詰め込みつつ、研究エッセイ的なスタイルが意識されており、専門書的な読みづらさは感じさせない。香港という多面体にいろいろな窓をあけて光を差し込み、香港の現在地を立体的に浮き上がらせようという企画の狙いがうかがえる。

私の印象では、香港研究の幅の広さで日本は抜きん出ている。香港以外の場所では、台湾も中国大陸も、香港のことをここまで調べつくそうという知的欲求は持っていない。本書の多彩な内容は、前述した「日本人の香港愛」を体現していると言えるだろう。

とりわけ、香港政治については、一人一票の普通選挙を求めて79日間にわたって香港の商業地区セントラルなどを占拠した「雨傘運動」から5年が経過し、今回の逃亡犯条例改正反対運動の隆盛に至った展開を理解するためのヒントが散りばめられている。

香港アイデンティティと本土派

例えば、いま街頭に立って抗議を行なっている香港の若者には、自らを「中国人」ではなく「香港人」と考える「香港アイデンティティ」が高まっていることが指摘されている。「香港人はどのように語られてきたかー一九四〇年代後半の『新生晩報』文芸欄を中心に」(村井寛志)は、もともと大陸からの移民で成り立った香港社会が「大陸とは異なる我々」という意識を潜在的に形成していった出発点を、1940年代に遡って当時の新聞コラムから掘り起こす。

中国人意識を有さず新しい民主運動の担い手でもある香港人は「本土派」と呼ばれるが、日本人からすると、どちらも抗議運動に参画するという点で従来の民主派と本土派の違いはかなり理解が難しい。その点を詳しく論じているのが「香港本土派とは−対中幻想から決別」(張彧暋)だ。これによれば、10代、20代の若者を中心とする本土派は「香港本来の西洋化されたコスモポリタニズムにも、中国民族ナショナリズムにも不信を投げかけ、まず香港自身の社会と文化を最優先とすることを主張する」人々だという。彼らの「香港を守りたい」という強い思いが、粘り強く、時には過激にも映る抗議行動を支えていることがわかる。

また、雨傘運動のあと、本土派の若者らの政治参加を香港政府が強引に排除した「DQ(disqualified=資格停止)」の動きについては「香港における『依法治国』の風波」(萩原隆太)が詳しい。一連のDQのなかには法理的に強引に思える措置も非常に多く、法律を恣意的に運用して反対派勢力を排除する中国の権威主義的統治が香港に及んだ印象を与えた。DQ問題は「司法の独立」を誇りにする香港の人々を失望させ、今回の「爆発」に至る一因となった。

マカオ、台湾、シンガポールとの比較

本書は、香港といろいろな意味で共通する政治的・地理的条件を有するマカオ・台湾・シンガポールについて、比較検討する論考を収めている。

マカオについては、香港から2年遅れる1999年、宗主国・ポルトガルから中国に返還された。だが、マカオではほとんど反マカオ政府・中央政府に対する抗議運動は起きていない。「ゆたかに抑圧されゆるく開く−ポストモダンを体現する珠江西岸」(塩出浩和)は、マカオの現状を「北京(共産党)という大旦那の理不尽な抑圧」をたくみに受け入れながら、それとの交換によって与えられた経済的繁栄(中国人客により増加したカジノ収入)や中国経済との結合を享受していると形容する。

自由放任経済の「小さな政府」を志向する香港と比べ、福祉重視の「大きな政府」志向のあるマカオ政府は、その豊富な財源を元に手厚い諸手当をマカオ市民に還元しているとの著者の指摘は、マカオが中国の現体制と「幸福な関係」を築けている理由を理解する入り口になる。

香港でいま焦点になっているのは、究極的には一国二制度が機能不全の問題である。中国は、一国二制度を香港だけでなく、台湾での実施を目指しており、香港は台湾にとってのショーウィンドーの役割を果たす。台湾と香港の比較を論じた「台湾から見た香港―『今日の香港は、明日の台湾』か、『今日の台湾は、明日の香港』か」(福田円)によれば、台湾社会においては昨今よく語られる「今日の香港は、明日の台湾」という言葉が中国への警句となり、それから派生した「明日の香港は、今日の台湾」は香港への連帯を示す言葉になるという。筆者がさまざまなデータから詳しく立証しているように、アイデンティティや対中観の揺れにおいて両者の動きはシンクロする。香港情勢の悪化で台湾への移民が急増しているとされ、香港と台湾のつながりからは目を離せない。

「リー・クアンユーの目に映る香港」(松岡昌和)は、現実主義的・権威主義的手法によってシンガポールを繁栄に導いたリー・クアンユーが、香港の民主化については一貫して否定的であり、香港社会は中国と共存し、経済繁栄に集中すべきだと唱えてきたことを、過去の発言から丁寧に掘り起こしている。リーの発言には当時の時代背景も関係しており、「批判的な視点で理解」すべきだと筆者は唱える。一方で、昨今の情勢悪化を受けて、香港からシンガポールへ多くの企業が拠点や資本を移す動きが進んでいると報じられており、香港とシンガポールの類似性や競争性の視点は今後なおさら重要になるだろう。

「政治都市」という新しい顔

経済都市が香港の古い顔だとすれば、1997年の返還後、香港は政治都市の様相を深めた。それは、中国との「中港矛盾」を抱えながら、一国二制度という前例なき政治的「実験」のなかで四苦八苦する香港問題の新しい一面である。

本書の編著者である香港政治研究者の倉田徹が「権威主義的な価値の誘惑にどこまで耐えて、自身の民主主義を守る意志を貫徹できるかに、これからの時代の民主の命運がかかっている」と記しているように、「中国」という巨大な存在に向き合って香港の街頭で闘いを続ける人々をどのように考えていくかは、単なる他人事の国際ニュースではなく、日本人にとって自らの民主や社会について考える格好の機会になる。過去、香港を日本の鏡とする視座は求められていなかったが、これからは違ってくるはずだ。つまるところ、本書はその前書きのタイトルにあるように、「日本人にとって香港とは何か」を問いかける書であると言えるだろう。

香港の過去・現在・未来―東アジアのフロンティア―

倉田 徹編

発行:勉誠出版

A5版:272ページ

初版発行日:2019年5月31日

ISBN:978-4-585-22700-7