【書評】英国式からグローバル化:マークマン・エリスら著『紅茶の帝国―世界を征服したアジアの葉』

Books 文化 社会 食 歴史- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

茶をめぐる文化・経済史

本書(原題=Empire of Tea:The Asian Leaf that Conquered the World)は、ロンドン大学クイーンメアリー校で教鞭をとる3人の学者による共著だ。3人とも英国の文学・文化の専門家で、原書は2015年にロンドンで出版された。

「三人寄れば文殊の知恵」ともいうべき共同研究を集大成したのが本書である。ロンドン自然史博物館に保存されている17世紀末の中国産茶葉の標本をはじめ、書籍、新聞・雑誌、旅行記、日記、日誌、裁判記録、写真、絵画、風刺画、広告など数世紀にわたる一次資料に丹念に当たっているのが特徴だ。厖大な出典を列挙した「文献注」と「参考文献一覧」は計49ページにも上る。

本書は、茶をめぐる文化史、経済史を英国の視点から精緻に描いており、学術性は極めて高いが、写真や図版が豊富で、読みやすい物語にもなっている。訳者はあとがきで「文字資料と視覚資料の双方にわたる、これほど広範なリサーチに基づいて書かれたアカデミックな茶の歴史は、本書以前にはなかったと言ってよい」と解説している。

副題にある「アジアの葉」とは茶葉のことだ。茶は、中国では有史以前から飲まれてきた。「茶は東アジア全域、とりわけ原産地の中国と隣の日本列島でその影響力を確立していた」。その茶が英国に伝わったのは17世紀中葉のことである。

茶は欧州でデビューして、まだ5世紀ほどしか経っていない。緑茶、半発酵のウーロン茶、完全発酵の紅茶の原料となる茶葉はいずれも植物学上は同じ種だが、欧州では当初、緑茶とウーロン茶は別種と考える学者もいた。

茶には一つの種しかないことが欧州で植物学的に最終確認されたのは1840年代。本書ではこうした経緯も詳しく紹介し「ヨーロッパの植物学は、自らの分類体系にこの東洋の謎を包摂し同化するために二世紀に及ぶ努力を必要とした」と記している。

茶貿易はグローバル経済の走り

英国では1650年代に「中国の茶、アラビアのコーヒー、メキシコのココア」がほぼ時を同じくして人々の関心を集め始めた。原産地も風味も異なる三つの飲料には共通する特徴が四つあった。

「すなわち、熱くして出されること、苦みがあるため砂糖を加えて飲みやすくすること、希少で高価な植物原料から作られること、そして魅力的な精神活性作用を持つことである」。エキゾチックな熱い飲み物は最初、貴族や経済的に豊かな人々しか飲めず、茶も例外ではなかった。

英国と茶との出会いは「三つの異なる社会集団の間で別々に始まった」。第一の集団は科学者や自然哲学者、医学者ら、第二は商人および貿易業者、そして第三は王政復古によってイングランドの王位に就いたチャールズ二世の妻、王妃キャサリン・オブ・ブラガンザ(1638-1705年)を取り巻く宮廷女官たちだった。

キャサリンはポルトガルの王女で、茶をイングランドに初めて伝えたという俗説がある。本書ではその説に疑問を呈しながらも、「キャサリン王妃のお茶好きは、詩人によって称賛されるほど有名なものであった」としている。

茶が英国社会に浸透していくのと並行して、世界最初の多国籍企業ともいえる「英国東インド会社」が清の時代の中国との茶貿易に乗り出した。本書では貿易船ストレタム号の1703-07年の航海の模様を航海日誌などから詳しく描いているが、東インド会社の役員会が同号の積荷監督人(supercargo)に指示した対中ビジネス上の「注意」が興味深い。

「中国人は狡猾で油断のならない民族であり、あらゆる取引相手を瞞着(まんちゃく)することにかけて極めて巧妙であるため、然るべき対応策が求められる。しかしながら、中国人は尊重されることを愛するので、あなた方は彼らが侮辱されたと感じないように、しかも彼らに欺かれないように振る舞わなければならない」

危険を伴う長距離航海に加え、中国当局とのギリギリの難しい交渉を迫られる。当時の茶貿易は決して容易ではなかった。実際、ストレタム号の航海でも中国に向かう途中、船長が病死するなど難航を極めた。

今日、紅茶は世界中に広まり、愛飲されている。紅茶と言えば、英国というイメージが定着しているのは、英国東インド会社が中国茶の取り扱いを独占し、欧州諸国や植民地など世界に輸出していったからにほかならない。茶貿易こそグローバル経済の先駆けであったのではないか。

因みに世界市場に最初に茶を供給した中国は「再び世界最大の茶栽培国」となっていることが本書でも言及されているが、赤い中国での茶の生産・販売は圧倒的に緑茶が多い。ウーロン茶のシェアは1割程度、紅茶の存在感はあまり大きくない。

紅茶が英国を“逆植民地化”

英国で17世紀に始まった茶を飲む習慣が庶民にまで一気に拡大したわけではなかった。特に東インド会社の茶は高価だった。「茶の小売価格を高額にさせた本当の原因は、急速に需要が増大する商品から税収を得たいというイギリス政府側の思惑だった」。課税のため、茶の小売価格は18世紀半ばまでに、ほぼ2倍に上がった。

18世紀の英国歴代政権は、茶の国内消費に課税して多額の歳入を確保しようと努めた。その一方で、税金が上がれば上がるほど、茶の密輸が横行するようになる。1783年の報告書によると、密輸船団の総数は20トン強の船250隻以上。これに対し、関税局が全国で保有する監視船はたったの42隻だったという。

英国では1784年に密輸根絶を狙った減税法が制定され、その年の茶の総販売量は前年の2倍近くに達した。本書は、1720年代から1780年代までの時期に茶が英国全土で飲まれるようになったことを次のように分析する。

「密輸の影響によるところが大きい。(中略)茶の市場価格を引き下げ、この商品を地方の労働者家庭にも手の届くものにしたのは、彼ら密輸業者であったことを忘れてはならない」

19世紀になると、茶は「新たなグローバル化の先触れとして機能するだけでなく、広く共有され深く根づいたイギリス的アイデンティティの象徴としてますます重視されてようになっていく」

換言すれば、茶は英国民を「丸ごと征服した」のであり、英国社会のあらゆる階層を逆に「植民地化した」のである。

大英帝国の最盛期ヴィクトリア朝(1837-1901年)の時代になると、まさしく「紅茶の帝国」へと変貌した。

本書によると、1830年代から1880年代に英国の年間一人当たりの茶消費量は1.48ポンド(約0.67キログラム)から5ポンド(約2.27キログラム)と3倍以上になった。社交的な集いでもある「アフタヌーンティー」が流行したのも、この時代だった。

インドで「未来の茶」発見

英国にとって、茶の供給を中国にだけ依存するのは財政的にも厳しかった。できれば英国統治下の土地での茶栽培を実現したかった。その長年の悲願が叶う。

1823年、「スコットランド出身の陸軍将校で冒険家のロバート・ブルースが、インドのアッサム地方で自生している茶の木を発見した」のである。

1850年代半ばには、英国の出資者が所有し、農場経営者が管理するインドのプランテーションで栽培・製造されたアッサム茶が本国に届けられ始めた。英国にとって「インド茶こそ未来の茶」であった。

茶栽培はアッサムに続いてダージリンなどインド各地のほか、セイロン(現スリランカ)など当時の英国領に広がっていった。インド茶の刺激的な力強い風味は、英国の産業資本家が導入した精巧な機械化工程がもたらしたといわれる。

「機械化によって変化した風味と魅惑的な濃い色合いは、この文化的遺産がかつて中国から移入されたという、長く尾を引く感覚を微妙に消し去った」

ケインズ「英国の国際貿易品」

「ロンドンの住民は、ベッドで朝の茶を啜りながら、電話で全世界のさまざまな産品を必要な量だけ注文し、……(後略)」

20世紀を代表する英国の経済学者、ジョン・メイナード・ケインズ(1883-1946年)は『平和の経済的帰結』(1920年)で、世界経済の最前線の光景をこう描写した。ケインズにとって、茶は英国経済の中心的製品であり、国際貿易品でもあった。

20世紀に「紅茶の帝国」はさらに拡大し、その勢力範囲は全世界に及んだ。「世界規模での茶の生産と取引は『イギリスの』茶によって支配されていた――それはイギリス人が所有するプランテーションでイギリス企業によって栽培され、イギリスの植民地と自治領においてイギリスの資本によって支えられた。この全世界規模の取引はロンドンの茶市場によって組織化され、統制された」。しかも国民一人当たりの茶消費量が最も多かったのが英国だった。

旧植民地企業に飲み込まれる

植民地時代のインドで生まれた英国の作家、ジョージ・オーウェルは1946年1月12日付の『イブニング・スタンダード』紙に「一杯の美味しい紅茶」というエッセイを寄稿した。

曰く、インド茶かセイロン茶を用いるべきである。湯沸かしではなくティーポットで淹れるべきである。茶はミルクを入れて出すべきで、クリームは使うべきではない。砂糖は入れずに飲むべきである……。オーウェルは英国式の紅茶の淹れ方についてこう伝授する。

ところが、20世紀前半に米国で考案されたティーバッグが戦後、英国でも急速に普及した。2013年までにティーバッグは英国で飲まれる茶の91%を占めるようになった。

銀製のティーポットと砂糖入れ、ミルク入れの3点セットに磁器のティーカップと銀のスプーンといった優雅に紅茶を楽しむ光景はすっかり影を潜めた。多忙な現代、オーウェルが理想とした「英国式」作法は絶滅の危機に瀕している。

国際茶業委員会の試算によると、毎日世界中で最大30億杯の茶が消費されている。市場調査会社ユーロモニターなどの調査では、2013年のホットドリンクの世界市場の規模は1380億ドル強。このうち茶のシェアは400億ドル強で、コーヒーの800億ドルの半分にすぎない。しかし、「抽出量」に換算すると、茶が2900億リットル、コーヒーは1620億リットル。売上高ではコーヒーに負けても、消費量では茶が勝っているものの、紅茶はもはや英国の専売特許ではない。

過去半世紀の間に、かつて輝いていた英国の著名なティー・ブランドの大半がM&A(合併・買収)でグローバル企業に吸収されてきた。茶ビジネスの国際環境は様変わりした。世界は「グローバル・ティー」の時代を迎えている。

21世紀の今、世界首位のティー・カンパニーは英国とオランダに本拠を置く食品・日用品の大手、ユニリーバである。同社はリプトン、ブルックボンド、PGティップスなどの有名な紅茶ブランドを擁する。

第2位はインド最大財閥タタ・グループのタタ・ティー(本社コルカタ)だ。英国の老舗、テトリー(1837年創業)は2000年にタタ・グループに買収されている。「旧植民地の企業が旧宗主国の主人を飲み込んだ」構図である。

中国の茶産業は「ほかの諸国で起きた巨大企業による支配に抗ってきた」。半面、「ユニリーバのリプトンイエローラベルが比較的少ない販売シェアにもかかわらず、中国における首位の茶ブランドとなっている」。茶大国・中国も回りまわって、かつての英国ブランドを受け入れているのだ。

もっとも、ミルクティーの淹れ方をめぐる英国での有名な論争だけは続いている。ティーカップに入れるのは熱い紅茶が先か、ミルクが先かという設問である。

オーウェル自身は「ミルクではなく茶の方を先にカップに入れなければならない」と先のエッセイに綴った。と同時に「この問題については、イギリスの全ての家庭内に二つの流派が存在すると言ってよいだろう」とも付け加えた。この論争は今も決着がついていない。

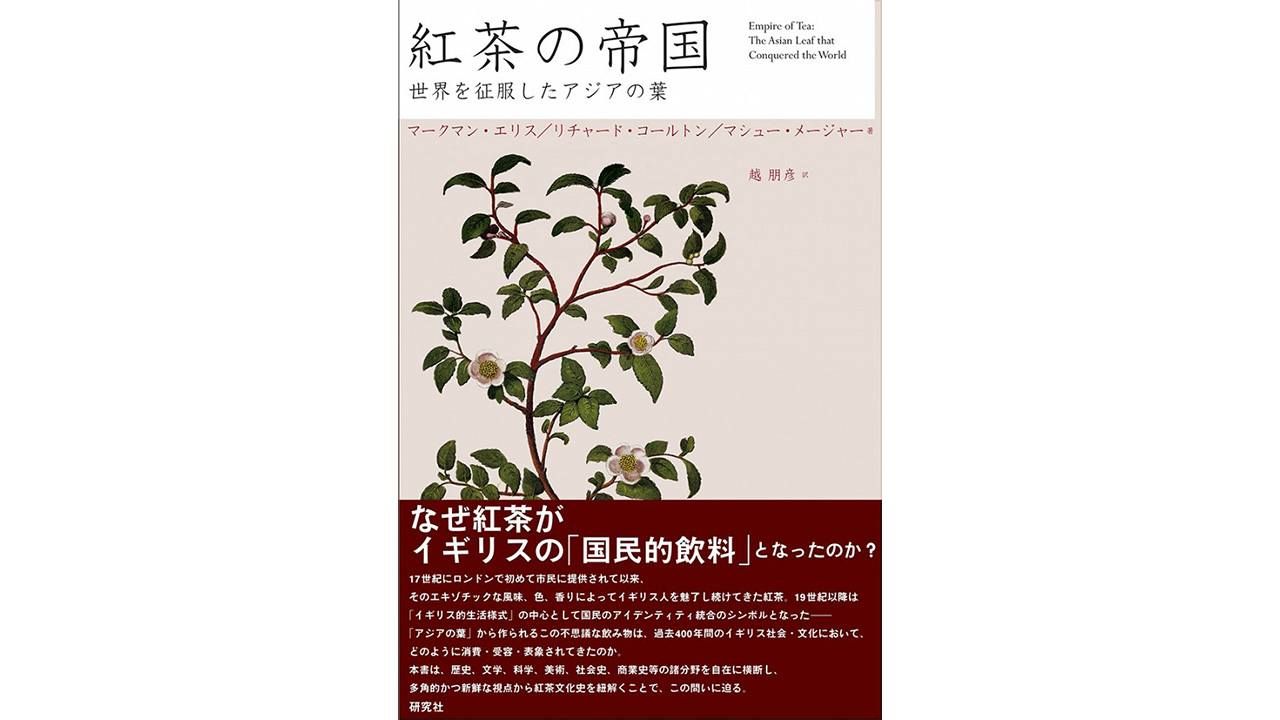

紅茶の帝国―世界を征服したアジアの葉

マークマン・エリス、リチャード・コールトン、マシュー・メージャー(著)

越 朋彦(訳)

発行:研究社

四六判:544ページ

発行日:2019年8月30日

ISBN:978-4-327-37747-2