【書評】植民地経済めぐる人間模様を描いた遺著:川島昭夫著『植物園の世紀 イギリス帝国の植物政策』

Books 歴史 政治・外交 経済・ビジネス- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

学者やプラント・ハンターを活写

本書の英語の副題は、Botanical Garden in 1759-1820である。1989年から96年にかけて論文集や雑誌に発表したイギリス本国と植民地の「植物園」をテーマにした論考から、著者自身が選んだ八篇を一冊にまとめた。

従って本書は八章からなる。目次を列挙すると、「植物帝国主義」、「重商主義帝国と植物園」、「カリブ海の植物園」、「ブルーマウンテンの椿――カリブ海の植物園・2」、「インドの植物園と大英帝国」、「植物学の同胞――インドの植物園と大英帝国・2」、「戦艦バウンティ号の積み荷」、「海峡の植物園――ペナンとシンガポール」の順だ。

各章の見出しだけでも、大英帝国の世界的広がりを彷彿させる。本書では貿易で国富を増やす重商主義の時代、イギリスが18世紀半ばから植民地拡大と並行して進めた熱帯植物資源の争奪をめぐる政策を分析している。

とはいえ、難しい学術論文集ではない。各章とも世界を股に掛けた人物の活躍ぶりを描いており、読み物としても楽しめる。植物学者をはじめ、珍しい植物を探し出して持ち帰ることを目的とするプラント・ハンター、植物画家、園丁、医師、実業家ら個性的な面々が次々に登場する。

とりわけ博物学(Natural History)の基礎を築いた植物学者で准男爵のジョゼフ・バンクス(1743-1820年)は特筆に値する。イングランドの裕福なジェントリ階級の出身で、「国王ジョージ三世や、多くの政治家・官僚の個人的友人として、科学技術にかんする助言を行い、政策の決定に関与して大きな影響をおよぼした」。1778年にはロンドン王立協会(Royal Society)会長に就任、イギリスの科学界に君臨した傑物だ。

25歳のバンクスは、海軍士官ジェームズ・クック(1728-79年)のエンデヴァー号による1768-71年の第1回世界周航に自ら費用を負担して同行した。科学班の責任者として採集した植物標本は3万点以上、約5千種にのぼり、うち1400以上が新種だったといわれる。伝説のプラント・コレクターでもある。

熱帯への欲望と「植物帝国主義」

大航海時代が幕開けした理由のひとつは、ポルトガルやスペイン、オランダなどが胡椒(こしょう)、ナツメグ、クローヴに代表される熱帯アジア産のスパイスを求めたからであった。

イタリア生まれの航海者コロンブス(1451?-1506年)は新大陸を「発見」したとされる。南北アメリカ大陸と、旧世界のヨーロッパ・アジア・アフリカとの間の植物の移動を「コロンブスの交換」と呼ぶ。

旧世界から小麦をはじめとする穀物類や牧草、サトウキビが北米や中南米に伝えられた。一方、新大陸からはアンデス原産のジャガイモやトマト、トウモロコシ、タバコなどが旧世界に導入された。

アジア、アメリカの熱帯・亜熱帯地域に船旅で到達したヨーロッパ諸国にとって、豊富な植物資源は魅力的だった。茶、コーヒー、バナナ、カカオ、砂糖、タバコだけではない。薬草のほか、海島綿(シーアイランドコットン)、インディゴ(インド藍)など染料、樹脂・油脂など製造業の原料となる熱帯植物の需要は産業革命とともに急速に膨らんだ。

イギリスは重要な植物資源の国外依存による財貨の流出を防ごうと、原産地から「あらゆる植物を帝国領土内に集める」という“植物帝国主義”を推進した。

高緯度に位置するヨーロッパの植物相は熱帯地域に比べ、圧倒的に見劣りする。イギリスの場合、もともと自生していた樹木はおよそ200種と著しく貧弱だった。重商主義の基底には「熱帯植物への欲望」があったのである。

パンノキ遠征隊と奴隷との矛盾

キャプテン・クックの世界周航で南太平洋のタヒチは「南海の楽園」という神話が生まれた。その象徴が熱帯果実パンノキだった。これを英領西インド諸島のプランテーションで働く黒人奴隷の食料にしようと結成されたのがパンノキ遠征隊で、本書の第七章「戦艦バウンティ号の積み荷」に出てくる。

南太平洋からカリブ海まで地球を半周してパンノキの苗木を運ぶ1789年の第1回航海は「バウンティ号の反乱」で頓挫した。しかし、再び同じ使命を帯びたプロヴィデンス号は1793年、無事に苗木を届けた。パンノキはカリブ海の気候でよく育ち実を結んだが、黒人奴隷たちの口に合わず、食料として定着しなかったという。

15世紀末から約400年間で1000万人以上の黒人が中南米や北米に売られたと推計されている。植民地経営は黒人奴隷なしには成り立たなかった。だが、黒人奴隷たちは“楽園の果実”を嫌う。植物帝国主義の矛盾を突く挿話も本書の厚みを増している。

植物園ネットワーク化の行方は

植物園というと、花や樹木が繁茂する美しい庭園、緑豊かな憩いの場などのイメージがあるかもしれない。ところが、イギリスでは18世紀以降、植民地を獲得・経営していくうえで植物園が極めて重要な役割を担った。

なぜなら、ある土地に固有の植物を遠方の植民地に移植するには輸送技術、栽培法、さらに加工の仕方などを研究しなければならなかったからだ。帝国領土内に自国に有用な植物を集約、栽培するためには研究施設としての植物園が不可欠だった。

ヨーロッパ諸国の植物園は、大学付属の薬用植物園に起源がある。イギリスではこれとは別にロンドン郊外のテムズ川沿いに1759年設立の「王立キュー植物園」があった。国王ジョージ三世の厚い信任を受け、ジョゼフ・バンクスがキュー植物園の事実上の管理者になったことで重商主義的な「植物園」政策が推し進められた。

植民地植物園が相次いで開設されたのである。英領西インド諸島のセント・ヴィンセント島を皮切りに、1775年にジャマイカ、1986年にインド・カルカッタ(現在コルカタ)、1789年にマドラス(現チェンナイ)、1800年にマレー半島ペナン、1812年にセイロン(現スリランカ)、1816年にオーストラリア・シドニー、1818年にタスマニア、1822年以降にシンガポールと続く。

ロンドンのキュー植物園の司令官役であるバンクスの役割は「各地の植物園を中央から指揮することで植物園のネットワーク化をはかり、相互の植物交換を仲介することにほかならなかった」

しかし、「植物資源の帝国内自給を目的に、東西熱帯間の植物交換をめざしたバンクスの構想も、一八二〇年のバンクスの死後、デザインがぼけてしまった。キュー植物園も中央司令部の役割を失う」

「ふたたび明確な意図のもとに、イギリスの帝国内植物園が結合するためには、一八四一年のキュー植物園の改組、国営化をまたねばならなかった」というのが著者の結論である。

科学者らは国際的な「共同体」

本書の一貫したテーマは、「帝国の意志」の実行機関としての植物園が果たしてきた役割だが、それにまつわる数々の人間ドラマも興味深い。

カルカッタ植物園の初代園長、ロバート・キッド(1746-93年)は東インド会社工兵隊の将校(大佐)だった。インド勤務を終えてアフリカ南端のケープに上陸しながら、帰国を思い止まってカルカッタに戻り、園長の職に就いた。植民地支配への贖罪意識があったという。スコットランド人の彼は結局、インドの地に骨を埋めた。

イギリスの植民地行政官、トーマス・スタンフォード・ラッフルズ(1781-1826年)はシンガポールの建設者として有名だが、巨大な花を咲かせる寄生植物「ラフレシア」を発見するなど植物への思い入れは人一倍強かった。シンガポールで植物園の開設に携わったことについて著者は「有用植物の導入だけを目的とする経済至上のたんなる試験農場であったとは考えにくい」と分析する。

ジョゼフ・バンクスが生きた18~19世紀、列強の植物資源の奪い合いとは裏腹に、科学者たちは国境を超えて交流した。その中にはスウェーデンの分類学者、カール・フォン・リンネ(1707-78年)に連なる人脈もあった。

「かれらの多くは、帝国の植物政策の中枢にあった本国のジョゼフ・バンクスがはりめぐらした植物の収集・交換のネットワークの末端にあった。だが同時に、かれらはしばしば、『リンネの使徒』に代表されるような、科学者の国際的な『共同体』に属してもいたのである」

「バンクスその人が、植物資源の独占をひそかに画策しながら、科学としての植物学の国家的独占がけっしてありえないことをじゅうぶんに承知しており、『善意』の科学者を演じて、国際的な協力をかちえていたのである」

キュー植物園は世界のセンターに

250年の歴史を有するキュー植物園については、著者の単行書『植物と市民の文化』(山川出版社、1999年)に詳しい。

キュー植物園は1841年から一般に公開されるようになった。「その前年に制定された法律で、植物園は行政府の監督のもとにおかれ、国家の予算で運営される国立の機関に移行した」。研究施設であると同時に、市民が憩えるアメニティ施設にもなったのである。

現在の規模は面積約120ヘクタール。広大な敷地には世界中から集められた数万種の植物がイギリスの自然気候のもとで、あるいは温室や人工的な乾燥気候のなかで保存・育成されている。

『植物と市民の文化』によると、「世界中で新たに発見される植物の種は、その植物学的な特徴を記載されてキュー植物園に報告され、キュー・インデックスと呼ばれるリストに登録されて、新種として承認されることになる。その意味でキュー植物園は、植物分類学の世界的センターなのである」

本書の英語の副題のうち「1759-1820」は、「キュー植物園の誕生-ジョゼフ・バンクスの死去」を暗示している。バンクスは植物帝国主義を率いた植物園の司令官だった。第二次世界大戦を経て、植物園を擁した植民地は次々に独立した。それでも、2003年に世界遺産に登録されたキュー植物園は依然として、植物学研究では世界の中心に位置している。

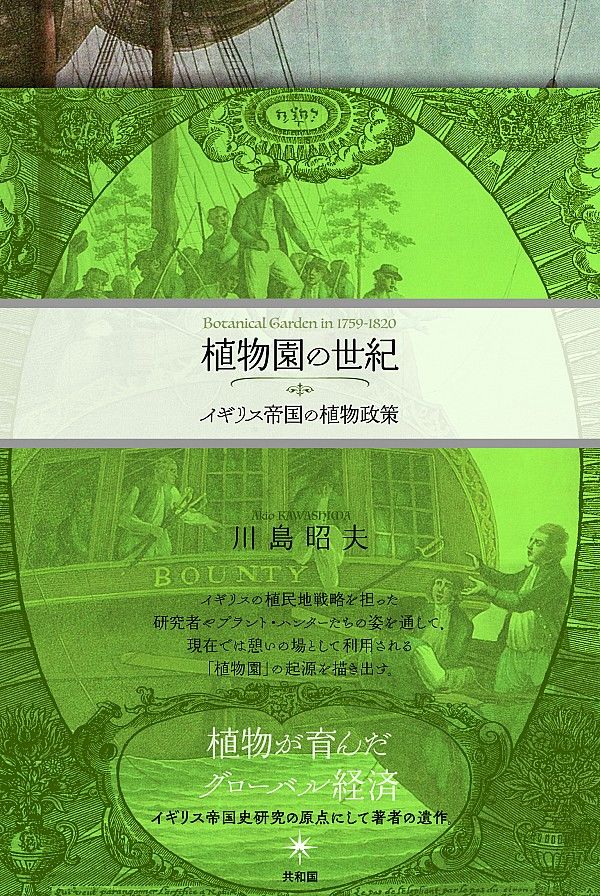

弟子らが完成させた緑色の美本

本書は緑色を基調にした半透明のブックカバーをまとった美しい本である。凝った装幀でモノクロの図版も豊富、とても丁寧な造りだ。

著者、川島昭夫(かわしま・あきお)氏は1950年、福岡県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程修了、専攻は西洋史。京大大学院人間・環境学研究科で長年教鞭を執った京大名誉教授である。闘病生活をしながら本書の編集作業をしていたが、今年2月2日、69歳で鬼籍に入った。

本書を完成させるため、川島ゼミ出身の弟子が校正や図版の選択などの実務を引き継いだ。志村真幸(しむら・まさき)慶應義塾大学非常勤講師で、京大大学院人間・環境学研究科博士後期課程を修了した博士である。

発行所の株式会社共和国は2014年4月にスタートしたいわゆる「ひとり出版社」。同社の下平尾直(しもひらお・なおし)代表もやはり京大大学院の同研究科博士課程で学んだ。

下平尾氏は本書に栞(しおり)のように挟んだ一葉の出版社通信「共和国急使」(2020年7月10日)で、恩師を偲んだ。「3月には完成した本書の見本を携えてお見舞いに参上する予定だったが間に合わなかった。このかんの新型コロナ禍についても、世の浮薄な言説とは違う歴史家としての視点をお聞きできたかもしれないのに」と。

博覧強記の著者は愛書家でもあった。教え子たちが仕上げた珠玉の遺著は、何よりの手向けだろう。

植物園の世紀 イギリス帝国の植物政策

川島 昭夫(著)

発行:共和国

四六変型判:240ページ

価格:2800円(税抜き)

発行日:2020年7月10日

ISBN:978-4-907986-66-7