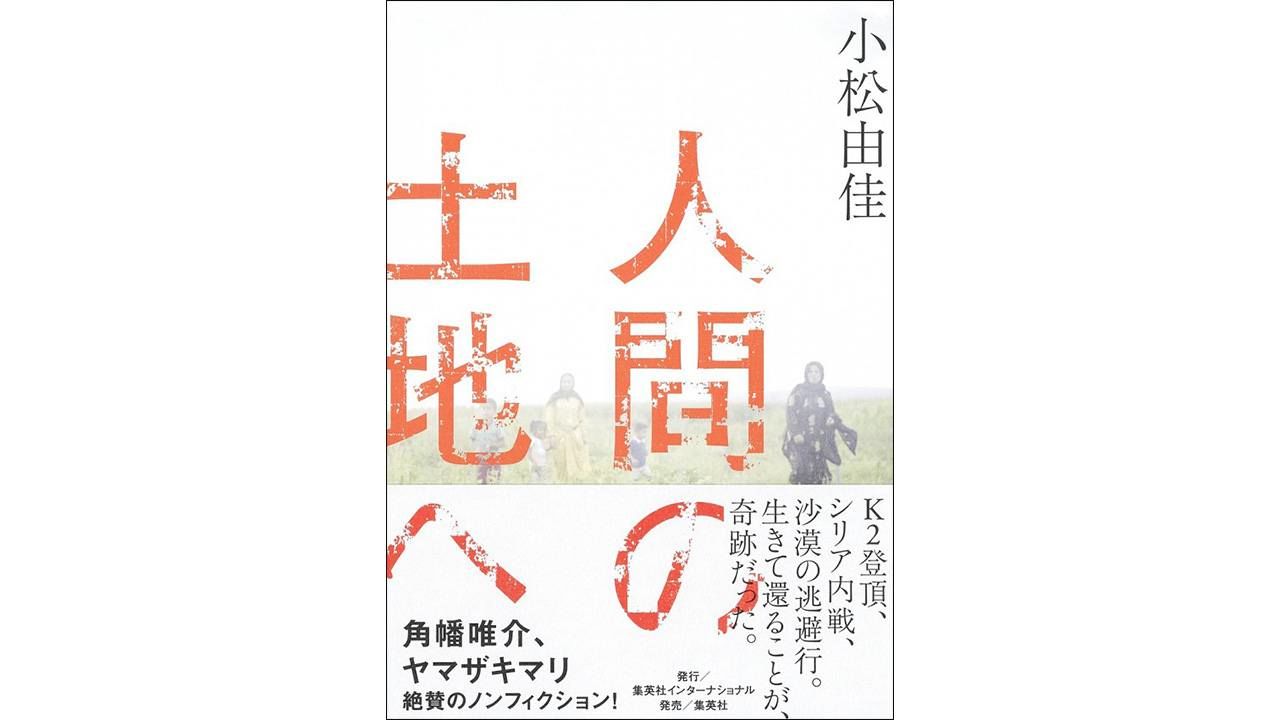

【書評】知らなかったシリア:小松由佳著『人間の土地へ』

Books 社会 政治・外交 国際 暮らし- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

“赤い大きな太陽が全てを橙色に染めて沈んでゆく。絵の具を混ぜて伸ばすように、空は橙色からピンクへ、青から紺色へと色を変え、やがて夜の黒に覆われた。空と大地が夜の帳(とばり)に溶け合う間、私たちを乗せたバイクは砂漠を走り抜ける。いつの間にか、星が瞬いている”

本書で描かれる、シリアの砂漠の夕暮れの風景だ。

「シリア」という響きは、中東に位置するという現実よりも、さらに遠く離れた場所を想起させる。

内戦、難民、独裁、IS(イスラム国)……。

怖くて危ない土地、というイメージがつきまとう。

だが実は、そこには美しい砂漠の風景が広がっていて、土地とラクダを愛する人たちが笑って暮らしている。いや正確には、数年前まで「暮らしていた」とは想像もしていなかった。

K2からの転身、そしてシリアへ

著者の名前を、雪山とともに思い出す人もいるかもしれない、

2006年8月、著者は日本人女性で初めて、エベレストに次いで世界で2番目の高さを誇る標高8611mのK2に登頂を果たし、植村直己冒険賞を受賞した。

私の記憶にも、そのニュースは微かに残っていた。

だが、彼女がその後カメラマンへと転身していたとはまったく知らなかった。

その理由を、著者はこう記している。

「氷壁やクレバス帯など、緊張感を要する危険な状況でも、登山に集中することができなくなっていた。そんなときでさえ山の麓の暮らしのことばかり考えている自分に気づいたのだ」

「自分の視点が山の頂に向かっていない以上、もう、ここには身を置けない。山そのものにではなく、山が生み出す風土に根ざす人間の姿に、私は心を奪われていた」

なんと自分に正直なことか。

その1年後には中国からユーラシア大陸を西へと向かう半年の旅に出発し、遊牧民や山岳民と生活を共にしながら写真を撮り始めたという。

なんという行動力だろう!

そしてシリアである遊牧民の一家と出会い、彼女の人生はまた大きく変わっていく。

知らなかったシリアのリアル

本書の魅力は、なんといっても著者の目線が常にフラットで落ち着いているところにある。観察者でもなく、上から目線でもなく、かといって地元の人たちに近づきすぎることもない。

だから人々も彼女を受け入れ、家族のように家に泊めてもてなし、自分たちが好きなものを、自分たちの愛する国を知ってもらいたいと思うのではないだろうか。

そんな著者から伝わるシリアは、色鮮やかで生き生きとしていて、とてもリアルだ。

コーヒーでも、と誘われて遊びに行くと、肝心のコーヒーが出てくるのは三時間後。

客が来てから豆を買いに行く、なんてことも珍しくない。

ユーモアをこよなく愛す一方で、日に五回のイスラムの祈りの時間は決して忘れない。

「女性は社会や家族に守られるべき存在だ」と考えられ、著者のように働いている女性は「疲れていてかわいそう」と憐れまれてしまう。

そして何をするにも、「ワイロ」は欠かしてはならぬ。

シリアって、こういう国だったのか――。

モノクロ写真がカラーになったような、そんな感覚が近い。

著者が遊牧民一家の十二男(なんと十六人きょうだい!)との遠距離恋愛を実らせていく過程は、「がんばれ!」と勝手に応援したくなるくらいだ。

砂漠で一日ラクダを追うのが最高の幸せだと語るシリア人男性と、K2に登り、自分自身の足で人生を切り拓いている日本人女性が、どうやって夫婦となり(そもそもイスラム教徒以外との結婚は認められていない)、どんな家族を築くのか。考えるだけで、ワクワクする。

内戦のただなかにシリアで暮らす

ところが、漂い始めた幸せの予兆はある日一転する。

50年近く一党独裁政権を敷いてきた政府と、民主化を求める人々とのあいだで内戦が始まったのだ。

前半で描かれたシリアの日常が豊かでリアルだからこそ、国が荒れ果てていく様子は痛ましく、受け入れ難く感じる。

いたるところで秘密警察の目が光り、誰も真実を口にしない。

ついこの間まで活気にあふれていた街は荒れ果て、人々は息をひそめて家の中にじっと閉じこもるばかり。建物には、砲撃の跡が残る。

それでも著者は、シリアへ通う。

通うどころか、内戦のただなかに、首都ダマスカスで暮らすことを選ぶのだから、その行動力には驚かされる。

だがそのおかげで、これまで報道で接してきた「シリアの悲劇」の裏側にどれほどの人の涙や怒り、嗚咽があったのか知ることができた。

彼女のもとには多くのシリア人の友人が集まり、なかなか表には出てこないような話をたくさんしてくれるからだ。

なぜ人々が武器を手に取り、死すら覚悟して政府に立ち向かったのか。

そしてなぜ、これほど祖国を愛していた人たちが、シリアを去らざるを得なくなったのか。

この内戦で2000万人を超えていたシリアの人口の半数以上が家を失い、560万人以上が難民となって国を離れ、58万人以上が死亡ないしは行方不明になっているという。

あの美しい砂漠の景色を、バイクからのんびりと眺める日常はもう存在しない。

2019年、世界中の難民は7000万人を超え、史上最多となった。

本書はその無慈悲で過酷な現実を、ひとりの日本人女性の目を通じて突き付けてくる。

そして最後に――。

著者とシリア人男性の恋愛がどんな結末を迎えたかは、ぜひ本書で読んでほしい。

そこでもまた、彼女の行動力がたっぷり味わえるはずだ。

人間の土地へ

小松由佳(著)

発行:集英社インターナショナル

四六判:264ページ

価格:2000円(税別)

発行日:2020年8月12日

ISBN:978-4-7976-7389-0