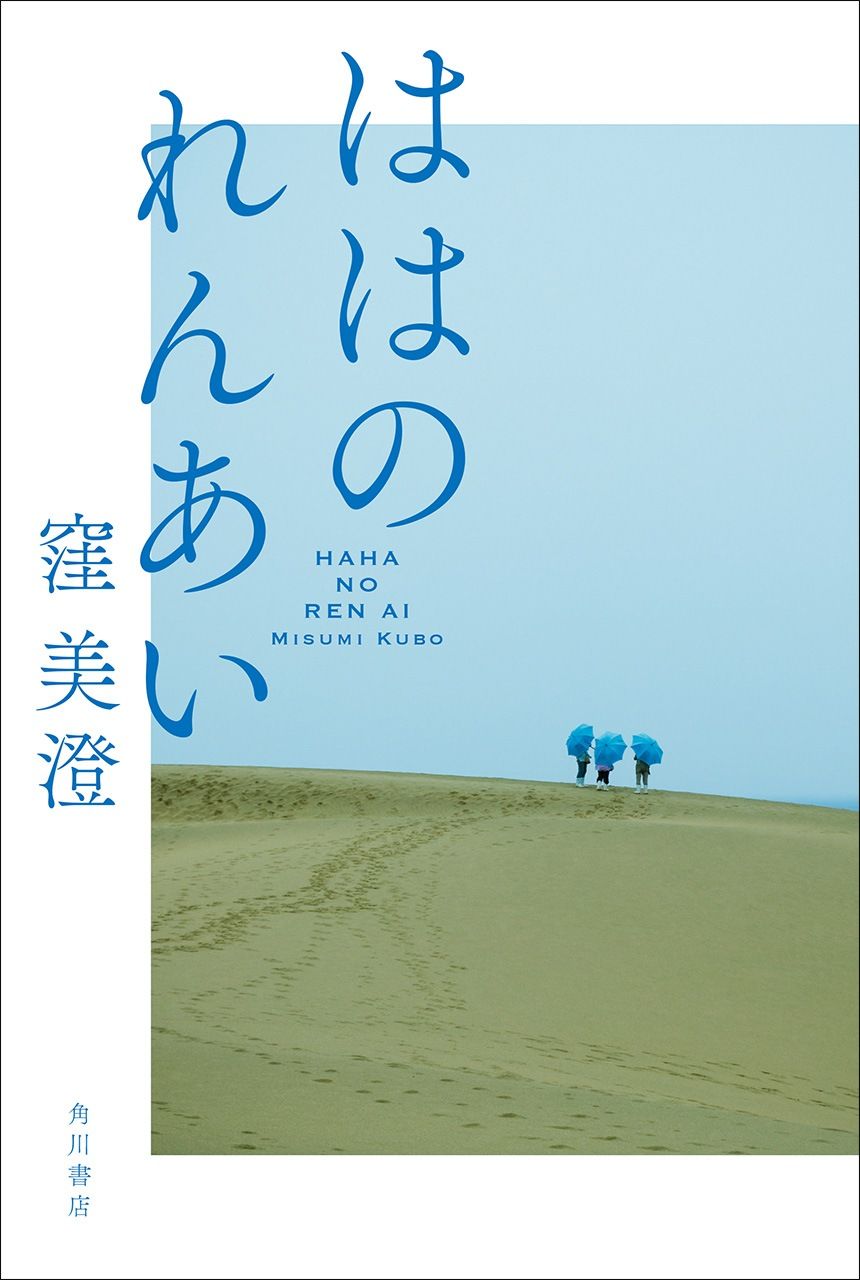

自らの体験が創作の源泉・窪美澄:シングルマザーの再生と新しい「家族」のかたちに希望を託す『ははのれんあい』

Books People- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

「ハッピーエンドにしたかった」

窪美澄さんの最新長編小説『ははのれんあい』は、1人の女性が結婚、出産、離婚を経て、シングルマザーとして働きながら懸命に息子3人を育てる姿を描く。夫をはじめ、周囲の登場人物たちの心情も細やかに描かれ、後半は幼い頃から母の苦労を見てきた長男の成長物語になっている。読後感はすがすがしく温かい。優しく背中を押されて、一歩前に踏み出そうと励まされた気持ちになる読者も多いだろう。

近年では、日本社会の格差の象徴として言及される「シングルマザー」。その多くがコロナ禍で仕事を失い、さらなる経済的困窮にあると報じられている。「厳しい現実を描く物語があってもいいですが、私自身は、最後に気持ちがフワッと温かく膨らむような結末にしたかった」と窪さんは言う。「特にコロナ禍に見舞われてからは、それまで以上に、未来に希望をつなげる、ハッピーエンドを届けたいという気持ちが強くなりました」

物語は北関東を舞台に、高校卒業後にデパートで働いていた由紀子が、2つ年上の智久と出会って結婚、夫の両親が経営する縫製工場で働く日常から展開していく。やがて、受注が減るばかりの工場は立ち行かなくなり、閉鎖が決まる。家計を助けなければと由紀子は、生まれたばかりの長男・智晴(ちはる)を保育園に預けて駅の売店でパートとして働き始める。仕事に慣れてきたころに双子の息子が生まれていったん辞めざるを得なくなるが、双子が1歳になる頃に何とか復職を果たす。一方、縫製の仕事が好きで、いずれは社長として工場を大きくしたいという夢を絶たれた夫の智久は、タクシー運転手の仕事になじめない。自分の「ふがいなさ」にやりきれなさを感じ、家庭の外に安らぎを求める。2人は離婚、由紀子は、3人の息子を自分の力で大学に進学させたいと、なりふり構わず働いて、売店を運営する鉄道会社の子会社で正社員になり、やがて管理職の地位を得る。

智久が見つけた新たな居場所は、地元の居酒屋で働いていたタイ人女性カラヤットとの家庭だ。2人の間には娘も生まれる。カラヤットには、シリラットという連れ子の娘がいて、智晴の高校の同級生でもある。母の苦労を間近に見てきた智晴は、父親を受け入れることができず、シリラットに対しても距離を置く。だが、いくつかの出来事を経て、智晴と双子の弟は、怒りやとまどいを超えて、智久の家族と自然に交流し、新たな絆を結んでいく。

家族は変遷するもの

必死に日々を生きる人たちの暮らしが丁寧に描かれ説得力を持つのは、窪さん自身の生い立ちや経験が投影されているからだ。

「由紀子が駅の売店で働く話は、私の母の経験が下敷きになっています。母は私が12歳の時に家を出て、売店の仕事で自活し、正社員になって自力でマンションを購入したんです。両親の離婚後、私は父と暮らしました。母とは27歳になるまで会いませんでした。少女の頃は、周囲から“親が離婚した家の子”だと差別的な目で見られていると感じたこともあります」と窪さんは振り返る。

「智久を含め、私の小説に登場する男性の多くは“ふがいない”人たちです。そうした男性像の原型は父です。自営業でしたが、商売が立ち行かなくなり、右往左往の後、最終的に自己破産してたくさんの人に迷惑をかけました。当時は『お父さんってふがいないなあ』と思っていました。でも年齢を重ねると、あの時父はすごく大変だったのだと思うことが多い。当時の父の行動にはやむを得ない理由があったんだなと納得しています。そうした思いが、私の物語の源泉にあります」

智晴は、母を助けて弟たちの面倒もよく見る少年だ。「離婚家庭」であることに引け目を感じていたが、父と和解してシリラットや幼い妹とも「家族」になってからは、「僕の家族には、恥ずかしいことなんて何ひとつないんだ」と吹っ切れる。働き詰めだった母に恋愛相手がいると知った時は、1人の女としての母を見つめ直し、再婚して幸せになってほしいと心から願う。「私にも息子がいますが、モデルにしたわけではありません」と窪さんは言う。「ただ、子育てを通じて実感した、男の子の持つ純粋でイノセントな部分、もろさや優しさを、小説に書きとどめておきたいという気持ちはありました。智晴はひとつの理想像です」

「家族」とは変遷するもの―そのメッセージを柱にしながら、『ははのれんあい』は、智晴の成長を軸にして、由紀子、智久の成熟も描く。また、タイにルーツを持つシリラット、幼い妹とも自然に家族になっていく過程を通じて、日本社会の変化を映し出す。外国人労働者が働く工場が多い地域を舞台にしているので、智晴は小学校の頃から、外国にルーツを持つクラスメートがいることに慣れている。

「私のこれまでの作品にはよく団地が出てきますが、この10年ほどはいろいろな国籍の住民が増えていて、周囲に日本人しかいないという設定は不自然になりつつあります」と窪さんは言う。「私は、基本的に自然に“なじんでいく”感じの人間関係が好きです。だから、外国人を強く意識するのではなく、いつの間にか共生しているという在り様が理想です」

妊娠・出産の取材経験を生かして

20代の頃はなりふり構わず働いた。さまざまなアルバイトを経て広告制作会社に勤務していたが、28歳で出産してからは、フリーライターとして妊娠・出産をテーマとする雑誌に取材して記事を書くようになった。

作家デビューのきっかけは、2009年、「女による女のためのR-18文学賞」大賞の受賞だった。「女性が書く、性をテーマにした小説」を掲げた文学賞だ(現在は「女性ならではの感性を生かした小説」に変更)。

「『R-18文学賞』は応募枚数の下限が30枚だったことが魅力でした。他の文学賞は100枚程度からしか応募できません。ライターの仕事の合間に書くので、30枚なら可能かもと思いました。また、テーマは『性』に限定されていたので、ライターとしてかえって書きやすかったこともあります。応募作の舞台を助産院にしたのは、私自身が助産院で出産したし、取材したこともあったからです」

受賞作の「ミクマリ」は、助産院を営む母と暮らす男子高校生・卓巳と12歳年上の人妻・里美の恋愛を描く。濃密な性描写と共に、卓巳がお産の手伝いに駆り出される様子や高校生の日常が生き生きと語られる。受賞の1年後には、「ミクマリ」を収めた連作短編集『ふがいない僕は空を見た』を刊行。姑(しゅうと)に不妊治療を迫られている里美、認知症の祖母と二人暮らしで、アルバイトで生計を立てる卓巳のクラスメート・良太など、さまざまな人間の心情が描かれて物語の世界は深まっていく。同作は山本周五郎賞を受賞し、映画化もされた。

自らの体験から得た生き抜くための戦略

デビュー作から『ははのれんあい』まで、作品の登場人物の多くは、生きづらさを抱えながらも、前向きに生きようとする人たちだ。特に生活に困窮する母子家庭が多いとされるいま、窪さんは自らの体験を踏まえ、とにかく周囲の助けを求めながら、希望をつないで1日1日を生き抜く戦略が大事だと言う。

「息子が幼い頃、熱があるので保育園には預けられないのに、どうしても出張しなければならないことがありました。夫にも母にも頼ることができず、藁(わら)をもつかむ思いで頼った独身の友達が、子どもを預かってくれました。『ははのれんあい』では由紀子の母や姑が助けてくれますが、身内ではなくても、助けてくださいと声にすれば、助けの手は差し伸べられることが多い。それが私の人生訓でもあります」

出産直後から、子育てをしながら生計を支えるために働かざるを得ない状況だった。「夫と別居したのは息子が15歳になったときです。それから実際に籍を抜いてもらうまでには時間がかかりました。慰謝料はもらいませんでした」。『ふがいない僕は空を見た』がベストセラーになった当時のインタビューでは、「印税で息子の学費のめどが立った」と答えている。

「無我夢中で働いてきて、“ブラック”な環境で仕事をしたこともあります。床に新聞紙を敷いて寝るような毎日で、明日をも知れぬ状況でした。(第2作の)『晴天の迷いクジラ』には、その体験を織り込んでいます。フリーライターになる時も、ライターとしてのキャリアがないのに、子どもを産んで働かなくちゃと、どんどん出版社に売り込みに行きました。たたけば開く扉もあるということが、成功体験として自分の中にあります。給与が低いとか、正社員になれないかもと悲観するよりも、取りあえずいまできることをやっておこう、もしかすると、その次の扉が開くかもしれない。そう考えた方がいい。先のことを憂えるよりも、小さなことをコツコツとこなして、1日、また1日とつなげて生きていく。短いスパンで考えて行動することが、生き抜くための戦略として大事ではないでしょうか」

『ふがいない僕は空を見た』の英訳刊行が楽しみ

50代になって、自分より前の世代の女性たちの生きざまを書き記しておかなくてはという気持ちが強くなった。2019年刊行の『トリニティ』は、1964年の東京五輪の年に新雑誌の編集部で出会った3人の女性の人生を軸に、昭和・平成時代を描く。現在は、明治、大正、昭和にかけて、ひとりの女性の人生を描く『夏日狂想』を雑誌に連載中だ。

「いまがすごく暗い時代のように思いがちですが、それでも、女性が少しは生きやすい世の中になっている。男尊女卑の時代に、自らの道を切り開いてきた女性たちがいたからこそ、いまの私たちがあるということを書きとどめておきたい」

いつかノンフィクションにも挑戦したいという窪さん。今年楽しみにしているのは、『ふがいない僕は空を見た』の英訳版が刊行されることだ。窪さんの作品が、初めて本格的に英語圏で紹介されることになる。

「『ふがいない』を2010年に刊行した当時、現代の日本にまだこんなに貧しい子どもがいるのかという感想がありましたが、日本にも貧困問題があるのだということを、広く知ってほしい。海外の人たちにぜひ読んでもらいたいと思っています」

バナー、本文中写真撮影:中林香