【書評】優しいルーザーたちのプロレス愛:林育徳著『リングサイド』

Books スポーツ 社会 文化 暮らし- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

個人的なことからで申し訳ないが、私が通っているスポーツジムで、元プロレスラーの坂口征二を時々見かけるのだ。新日本プロレスでアントニオ猪木とともに活躍し、「世界の荒鷲」と呼ばれ、アトミック・ドロップを得意技にしたあの坂口征二である。若い人には、俳優の坂口憲二の父親という方が伝わるかもしれない。坂口の全盛期は、私の小中学校時代のプロレスブームと重なっていた。

特に坂口のファンというわけではなかったが、ジャイアント馬場のいた全日本プロレスと比べて、猪木の新日本プロレス派だったので、東京や横浜へ試合を見に行ったこともあった。その坂口が隣で服を脱ぎ、一緒にサウナ室に入っていると、とても不思議な気持ちになる。私にとって坂口はリングサイドから仰ぎ見るヒーローだったからだ。

一方、本書に登場する台湾のレスラーたちの名前を、市井の人々はほとんど知らない。プロレスを楽しむ人々もまた、社会の末端で生息する名もなき人々だ。思いつく形容詞といえば「負け組」である。本書は、台湾において「負け組」のカテゴリーに置かれてしまうような人々が織りなす、プロレスをめぐる短編小説10編からなる。それぞれの物語は独立しているが、絶妙なバランスでつながっている。

ルーザー=魯蛇

台湾では日本語の「負け組」のことを「魯蛇」と呼ぶ。魯蛇は英語の「ルーザー」の音から当てられた翻訳語である。本書について台湾で行われたインタビューで、著者の林育徳は「米国や日本のレスラーの伝記なんかを読んでいると、プロレスは本当にルーザーっぽいところがあって、誰も最初から志を持ってやっているわけではなく、これもだめ、あれもだめとなって、OK、じゃあプロレスでもやるか、という感じなんです」と述べている。確かに、プロレス自体がスポーツにおける「第二の人生」的なところがある。馬場はプロ野球からプロレスに流れ、坂口も柔道出身だ。

それが台湾においては、さらにルーザー的な要素が濃くなる。なにしろ、台湾でプロレス団体は三つあるが、月一程度の興行を行なっているにすぎない。米国や日本のように、スポーツ新聞やタブロイドにプロレスが取り上げられることもない。ただ、ケーブルテレビなどで、日本や米国の昔の試合を深夜に延々と流しているので、かろうじてプロレスを楽しむ文化が細々と存在しているのが台湾である。

しかし、だからこそ、林育徳は、プロレスという題材に惹きつけられ、デビュー作で一つの作品世界を作り上げた。本書に登場するキャラクターは、いずれも負け組っぽい人々ばかりである。家庭に問題がある人、仕事がうまくいかない人、彼女ができない人。

それがいつのまにか、彼らの心のなかで、プロレスが一つの希望になっている。希望といえば言い過ぎかもしれないが、プロレスがあるから、前を向いて歩く気になる支えになっているのである。それはやはりプロレス自体の負け組要素が彼らの心に共鳴を起こすからなのだろう。

恩師・呉明益を驚かせて

林育徳は、台湾の東部・花蓮にある東華大学の創作者養成コースで学んだ。恩師は、台湾文学の巨匠ともいえる呉明益。日本でも「自転車泥棒」など人気作が刊行されている。林育徳は詩が得意で、若手詩人向けの賞も獲得していた。当然、誰もが詩人として身を立てていくと思っていた。だが、大学院の卒業制作に林育徳が選んだのは小説だった。それもプロレスを書きたいという。そのことを聞かされた呉明益は眉間い深いシワを寄せながら、林育徳に「なぜだ?」と質問したという。林育徳の答えはこうだった。

「詩で賞はとりましたが、私の創作が詩だけだったら、つまらないでしょう?」

林育徳によれば、大学をいくつか転々とし、自分を「ルーザー的な人間だ」と思っていた。「なんで自分はこうなんだろう」と自問する日々が続いた。夜中までテレビの前で時間をだらだら使い、チャンネルをぐるぐる回していると、プロレスの番組で手がとまった。台湾では、日本や米国のプロレス放送は深夜が定位置である。しかし、固定ファンがいるので、なくなることはない。そんなマイナー番組をじっと見ていると、一つのことに気づく。

「誰も私のことにかまってくれないとき、自分はもっとマイナーなものを求めて、それを一生懸命研究している“ふり”をするんです」

オタクの心理でもあると思える。マイナーな世界をあえて選び、恩師を驚かせながら、デビュー作として完成させたのが本書だった。

三沢光晴を応援する老女と孫

本書の白眉は、台北文学賞コンペティション小説部門で最優秀賞を受賞した「ばあちゃんのエメラルド」である。登場するのは、伝説的レスラー、三沢光晴が大好きな老女とその孫だ。リング上の事故で不慮の死を遂げた三沢の得意技は「エメラルド・フロウジョン」だったが、中国語に訳すると「綠寶石飛瀑怒濤」とすごいことになる。

父は漁師で家におらず、母は逃げ出した家庭で、老女と孫は毎晩のように深夜のプロレス中継を見つめる。三沢光晴に起きた不幸を知らないまま、試合を見ている老女は「きばるんだよ、ミサワ、早くお前の緑の宝石を出しな」とつぶやく。このシーンだけで、台湾の「リングサイド」にあふれる優しいプロレス愛を感じ取れるだろう。

日本では、プロレスが勝敗の決まっている「芝居」であることを正面から論じた作品は、個人的な印象ではあまり多くない。それはあたかもマジックが本当は一つの技術であると騒ぎ立てるように無粋なものだからだ。ただ、プロレスと社会の距離が日本より遠い台湾では、しばしば「芝居」問題がストレートに論じられる。作者もそのなかでいろいろ考えさせられることがあるのだろう。作品のなかで芝居問題に正面から踏み込んでいる点が逆に新鮮に感じる。

三沢光晴を愛する老女は、その芝居問題にも、あっさりと、完璧な答えを出す。

「知ってるよ。私らは“わざ”を観ているのさ、勝ち負けじゃないよ」

「バカ孫、おまえがもしミサワのL棒(エルボー)を受けたら、痛くないのかい?」

「ミサワが負けたら、私とお前はとても辛い。あ、でもミサワが勝ったら、私たちはにっこり笑って、その夜は気持ちよく眠れる。楽しむことが大事なのさ」

本場でないからこその視点

台湾はプロレスの本場ではない。だからこそ、「伝統」やら「伝説」から切り離され、本質を見抜いている視点が、本作のなかには、たくさん散りばめられているのだ。

本書の舞台は架空の都市「小城」だが、台湾で「小城」とは「都市と田舎の中間みたいな、ちょっとした町」をイメージさせる。著者の故郷である台湾東部の花蓮が舞台であることは、台湾を知る人ならば読んでいて気がつくだろう。台湾のほかの土地と比べて先住民族(原住民)が多く暮らし、政治家が絡んで迷走している開発計画があり、台北などの都会との格差もあるが生活にとりたてて不便なことはない。それでも、街全体がどこか寂しい。

そんな花蓮の街の匂いが、作品からはしっかりと漂ってくる。台湾の小説は台北などの都市型生活の設定が多いので、マイナーな台湾東部を舞台にしたものは珍しい。台湾社会の生態にもかかわる記述も多く、台湾ローカル好きにも十分楽しめる作品である。

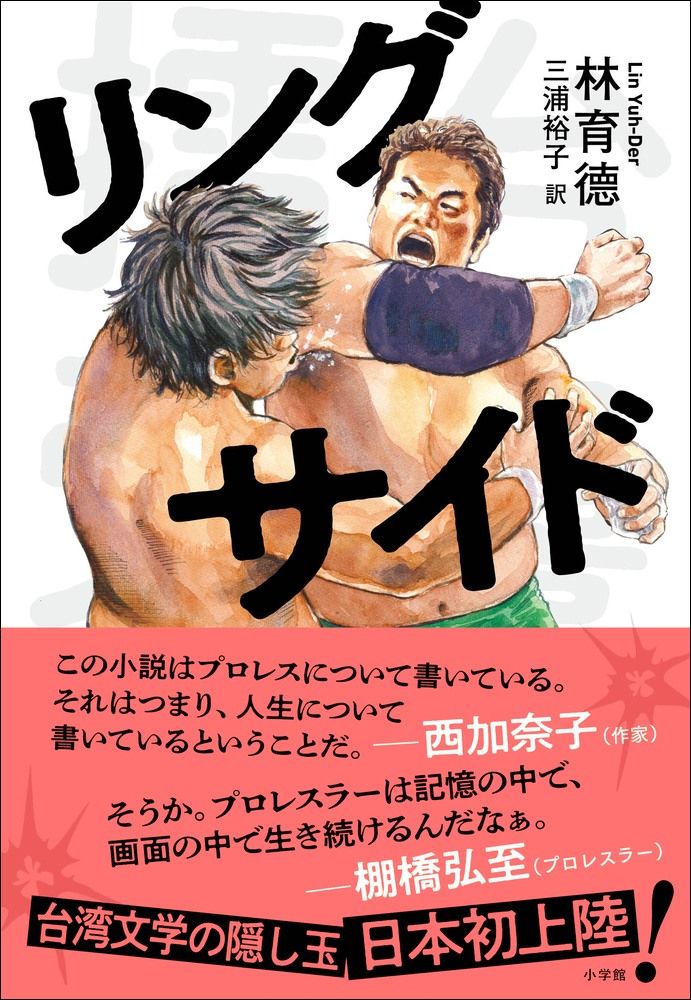

リングサイド

林育徳著(著)、三浦裕子(訳)

発行:小学館

四六判:320ページ

価格:1800円(税別)

発行日:2021年2月24日

ISBN: 978-4-09-386588-3