【書評】祖国とはいったい何なのか?:神里雄大著『越えていく人 南米、日系の若者たちをたずねて』

Books 国際 社会 暮らし 文化- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

15年ほど前、ブラジルのサンパウロで新年を迎えたことがある。

和食の店が多かったり日本人(と見まがう)らしき人間が他の都市に比べると目立ったりという印象はあったものの、サンパウロ=日系人の街という事前のイメージに比べると、「そこまで日本っぽくないな」というのが正直な感想だった。

――新年を迎えるまでは。

年が明けた日、サンパウロの日系人街リベルダーデの入り口にずらりと並んでいたのは、数時間前に日本で行われたはずの紅白歌合戦のDVDやCD、そしてカセットテープ(もちろんすべて海賊版)。

氷川きよしや石川さゆり、SMAPなど人気歌手のCDとカセットテープ(同じく)。

さらには切り餅、数の子、かまぼこ、日本酒、焼酎などお正月の食材やおせちを並べるための和食器まで、いったいどこからこんな大量にと思うくらいの品々と活気ある売り手の声で、広場は埋め尽くされていた。

驚いて立ち尽くす私に、サンパウロで暮らす日系の友人は言った。

「お餅といってももち米じゃなくて、餅粉を使った“ニセモノ”なんだけど、やっぱりお正月はお餅を食べたくなるよね」

すでに日本では紅白離れが顕著になっており、おせちを作らない家も増えていた。

でも地球の裏側のサンパウロには「日本のお正月っぽいもの」が揃い、欲しがる人たちが大勢いた。

この光景は、いまでも鮮烈な記憶として残っている。

送っていたかもしれない別の人生への想像

日系人という言葉は広く知られている、と思う。

では、その定義は?とか、どこにたくさん住んでいるのか?となると、とたんにぱっと答えられなくなる。

本書では南米各国―ペルー、アルゼンチン、パラグアイ、ブラジル、ボリビア―に暮らす日系人、特に若者世代の生の声を読むことができる。

ビビッドでリアルで、おもしろく、貴重だ。

自分が “外国で暮らす日系人”に対する前提や勝手な価値観を抱いていたことにも気づかされる。

著者は1982年生まれの劇作家。

自らもペルーで生まれて日本で育ったバックグラウンドを持ち、沖縄からペルーに移住した祖母は今も首都リマで暮らす。

2014年、祖母の元を訪ねた著者はペルー沖縄県人会が開いた「沖縄祭り」に参加し、うどんや焼き鳥などの出店、沖縄系バンドの演奏、三線や寸劇の舞台など、日本では見たことのない「日本文化」に触れたことをきっかけに「南米に住んでいる同年代やもっと若い世代に話を聞いてみたい」と動き出す。

「同じ村にルーツを持つ人たちと出会い、ステージ上で楽しそうに演奏したり飛び跳ねたりする若者たちを見て、もしかしたらこのなかに自分もいたかもしれない、ということをぼくは生まれて初めて考えた。ぼくも友だちとスペイン語でしゃべり、彼らのように日本の音楽を聞いたり歌ったりしていたかもしれない」

自分が南米とつながりを持っているからこそ想像する、どこかで誰かがボタンを掛け違えたら、送っていたかもしれない別の人生。

でもこれは、著者だけではないのでは?

私の祖父母だって、もしかしたら戦後の混乱のなかで南米に移住していたかも……。

もし自分が南米で生まれていたら、どんな人生を送っていたんだろう?

仮に自分の子どもがそうだったら?孫なら?

そんな想像をしながら読み進めると、若者たちの言葉と自分の(彼らくらいの年齢だった頃の)人生とが不思議と重なっていく。

ボリビアでめんそ~れ

本書によると、海外に住む日系人は2017年時点で約350万人程度。

うち沖縄系だけで1割、35万人を占めるという。

ボリビアには沖縄系の人が入植した「オキナワ移住地」があり、“めんそ~れオキナワへ”という看板が迎えてくれるなど、本書を読まなかったら、きっと知らずに終わっていただろう。

ずっと沖縄にあこがれを持って思いを馳せ、県費の研修生としていざ向かった沖縄で挨拶をしたら「はあ」と期待外れの返事しかもらえなかった、と笑いながら話してくれたのは、オキナワ居住地に父親と暮らす27歳の日系三世の男性だ。

「ボリビアとか海外に住む沖縄の人たちは、沖縄のことを強く想ってるから。それは沖縄に住む沖縄の人たちより強いんじゃないかな」

彼は、しっかり「沖縄なまり」の日本語で、そう語った。

インタビューの中で、著者が言語と身体性の関係に敏感に反応するのは、言葉を生業とする職業柄だろうか。

たとえば著者は日系の若者たちに、何語で人を罵倒するのかと問う。

家族とは日本語で会話しているという高校生の、暴言を吐くときにはスペイン語になるという答えを受けて「怒りの感情を表すときの身体に馴染むのがスペイン語の言葉なんだろう」と著者は想像するのだが、複数の言語を操るわけではない身には、感情と言語とを結びつけるその解釈が新鮮だ。

ほかにも「日本」と「日系」という2つの言葉の使い分け方に感情の混ざりあいを感じ取ったり、旅を通じて自分が日本=日本国としてしか捉えられていないところに了見の狭さを自覚したりと、言葉への鋭敏さがそこかしこに顔を出す。

そして考える。

自分の国籍が日本であることは間違いないけれど、どこで自分が日本人だと感じているんだろうか。

そもそも「日本人である」ことは、自分にどんな意味をもたらしているのか。

もし別の言語も使えたら、思考のプロセスは違っていたんだろうか?

若者たちの話を読むと、家族との関係はもちろん、周囲の環境や文化から、考え方に大きな影響を受けていることが多い。

となると、今の「自分」も決して絶対的なものではなく、単なる偶然の積み重ねでできあがった表層的なものに過ぎないのでは――、なんて考えが生まれてくる。

もし祖国とは違う場所で生まれ育っていたら、自分にとって日本とはどんな存在だったのか。

いまより強く愛着を持っていたのか、それとも失ってもいいものだったのか。

どれほど想像力を逞しくしても、答えはわからない。

それでも本書を読みながら、いろんな「もし――」を仮定し、今とは異なる人生を送っていた自分を思い浮かべてみるのは、単純におもしろかった。

そして少し、人生の捉え方が豊かになったような……、勘違いだろうか。

少なくとも日本の国境の外側に、これほど日本を慕い想ってくれる人、しかも若者がいるという事実は、とても嬉しい驚きだった。

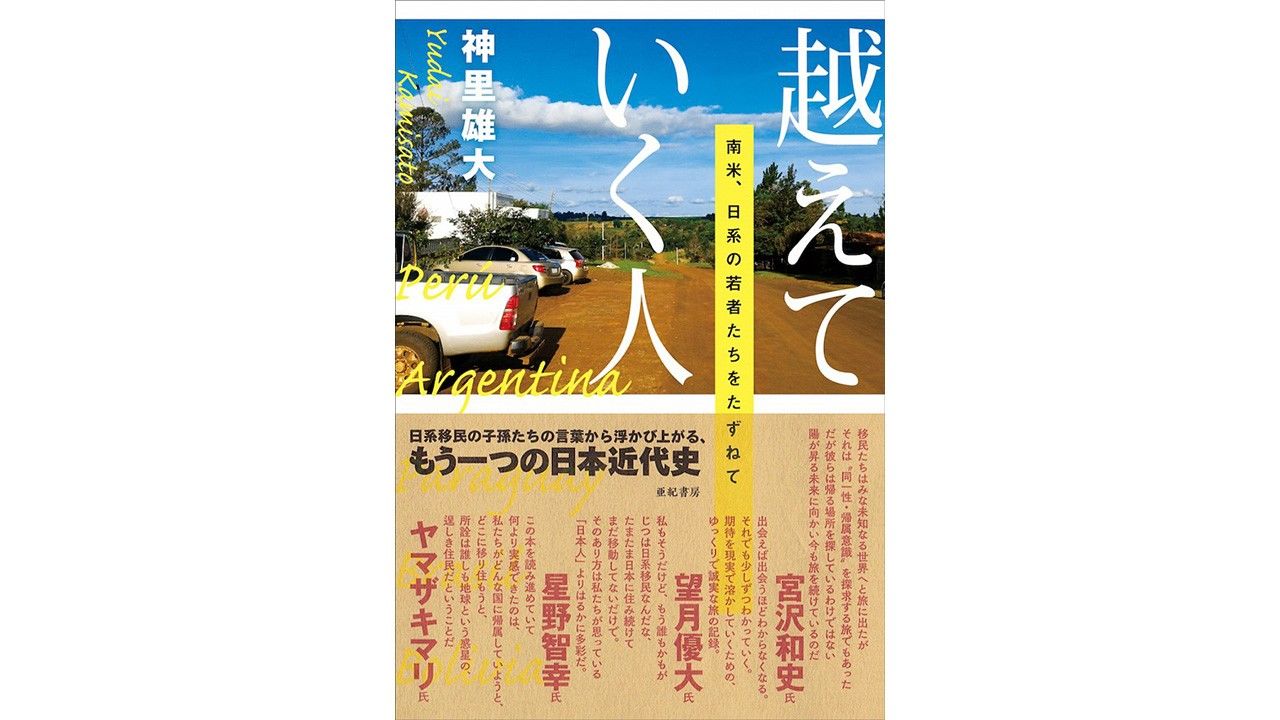

「越えていく人 南米、日系の若者たちをたずねて」

神里雄大(著)

発行:亜紀書房

四六判:320ページ

価格:1980円(税込み)

発行日:2020年11月30日

ISBN: 978-4-7505-1685-1