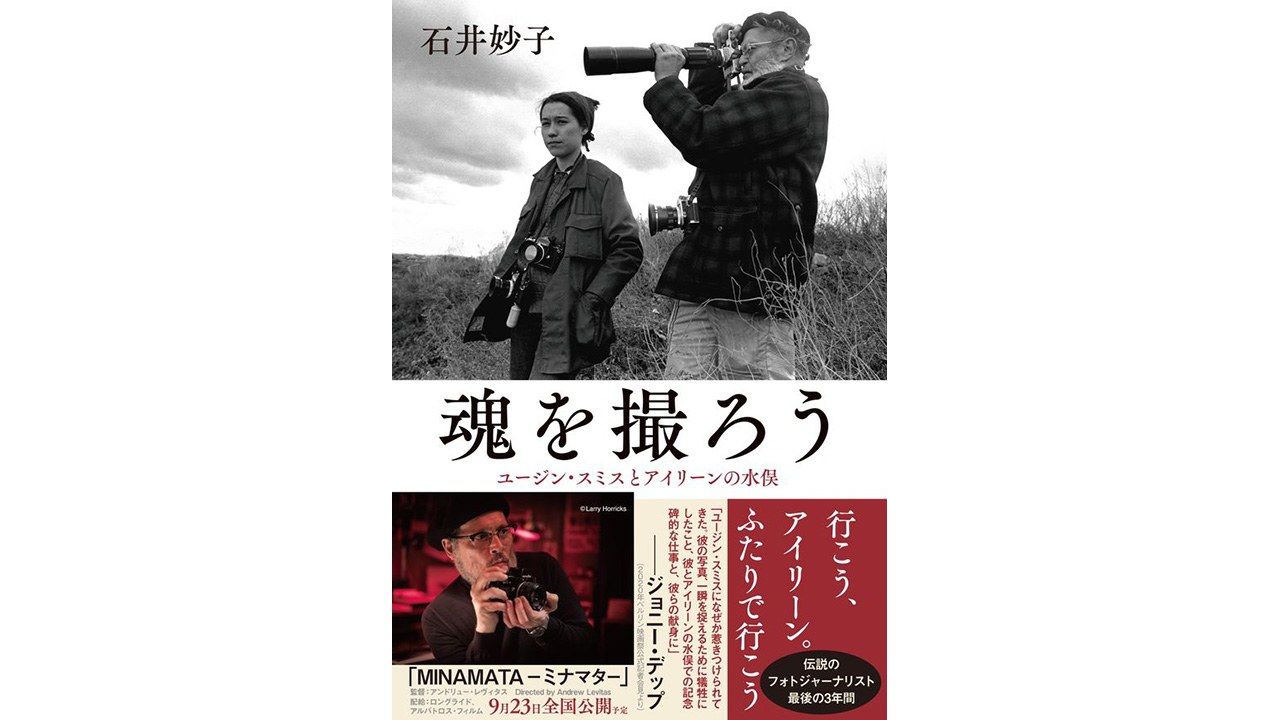

【書評】“ユージンさん”が遺したもの:石井妙子著『魂を撮ろう ユージン・スミスとアイリーンの水俣』

Books 社会 環境・自然・生物 暮らし 経済・ビジネス- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

幼い頃、戦場ジャーナリストになりかった。

きっかけは単純で、ロバート・キャパの写真に魅せられたから。

「百聞は一見に如かず」ではないが、どれだけ言葉を尽くしても伝えられないことが、たった1枚の写真で世界中に伝わることがあると知り、びっくりしたし、やってみたいと思ったのだ(が、なぜか写真を撮る方にはいかず、書く方を目指そうとしていた)。

キャパを知り、フォトジャーナリズムを生み出した雑誌「ライフ」を知り、と興味が広がっていくなかで、ある日手に取ったのが『MINAMATA』だった。

なぜ外国人のカメラマンが、日本で撮影しているの?

そして、ここに映っているものは、いったいなんなの?

チッソが工場から排出した有機水銀を含む魚を食べたことにより、手や足が曲がり、よだれを垂らすばかりの子どもたち。

ねじ曲がった体を母親に抱かれ、入浴する娘の姿。

暗い部屋に寝たきりとなり、死を待つのみの老人。

小学生ながらモノクロームの写真に圧倒され、図書館の片隅でひたすらページをめくり続けたことをよく覚えている。

そう、写真には国境もないし、年齢もない。

「ユージンちゃん」と慕われて

本書の主人公は、その『MINAMATA』を撮影したカメラマンユージン・スミスと、妻アイリーン。

互いのルーツやニューヨークでの出会いと結婚、来日して水俣に住み込み、ユージン最後の作品となる『MINAMATA』を撮影していた生活や、水俣を去った2人が歩む別々の道が、詳しく、丁寧に描かれている。

「ユージン・スミスとアイリーンの水俣」と副題はついているが、水俣での暮らしは本書の1パートにすぎない。

むしろ水俣に来る前にユージンが抱えていた葛藤や、日本の血を引くアイリーンの複雑ともいえる生い立ちが前半に書かれているからこそ、なぜユージンが水俣病の撮影に、文字通り命を懸けたのか、アイリーンが31歳上のユージンと結婚し、水俣で暮らすことを選んだのかなどを知るにつれ、『MINAMATA』は2人にとって必然だったと感じられてくる。

大宅賞作家であり、女優・原節子や小池百合子都知事など多くの人物ノンフィクションを手掛けてきた著者は、大カメラマンであるユージン・スミスを決してヒーローにはしない。

そしてアイリーンのことも、「有名カメラマンの妻」にはしない。

第二次大戦で大けがを負ったこともあり、朝から痛み止めとお酒を流し込んで生活するユージン。こだわりが強くて気難しく、雑誌の編集者とはケンカを繰り返し、締め切り破りの常習犯でもある。

一方で水俣病患者の家に通ってお茶を飲み、日本語はほとんど話せないのに「ユージンさん」と慕われる。

ユージンはいきなり行って写真を撮るというカメラマンではなかった。相手と関係を築くまで何度も患者さんの家に足を運ぶ。話をしながら少しずつ撮る。私が通訳する。その家の日常生活がどのようなものかも掴んでいく。(アイリーンの話)

アイリーンの祖母には「ユージンちゃん」と呼ばれ、腕を絡められていたというユージン。

アイリーンをはじめ、愛する人から別れの気配を察すると「君がいないと死ぬ」と未練たっぷりに脅すなど、なんとも人間くさいのだ。

ユージンと知り合いカメラを手にしたアイリーンもまた、水俣に出会って変わっていく。

産業の発展に対する激しい警告

ユージンとアイリーンの関係が本書の縦軸だとすると、横軸は日本最大の公害ともいわれる水俣病だ。

なぜあの時代に、あれほどの公害が起きたのか。

もっと早く被害を食い止めることはできなかったのか。

加害者であるチッソ、葛藤を抱える社長、被害者である患者たち、チッソをかばおうとする日本政府、妨害にも屈することなく原因を追求し続けた熊本大学医学部など、様々なステークホルダーの視点を追いながら、著者は、高度経済成長期の日本の歪みをえぐりだす。

「…わしらの苦しみは金には代えられん。銭はいらんから江頭社長が水銀を飲めっ」(チッソを訴えた患者家族の言葉)

水俣病患者たちは、経済成長のために切り捨てられていた。

そして当初はマスコミもまた、異を唱えることはなかった。

ユージンが語っていたという、ジャーナリストの2つの責任。

一つは写真を見る人たちへの責任で、もう一つは被写体への責任。

そこに、出版社や編集者への責任は含まれていない。

ケンカ別れしていた「ライフ」誌にユージンが水俣の写真の企画を持ち込んだのは、被写体となった患者たちへの責任からだったのだろう。

国際電話では、アイリーンがおどろくほど編集部にへりくだり、信頼する編集者に宛てた手紙では「水俣で起こっているのは、産業の発展に対する単なる攻撃ではなく、激しい警告である」と、撮影で感じた心の痛みや怒りを伝えながら企画の意義を訴え、水俣病の写真は世界に伝えられていく。

ユージン・スミスは写真家である前に、繊細な心を持ったひとりの人間であり、アイリーンもまた、同じだった。

当初3か月のはずだった日本の滞在が延べ3年に及んだのも、水俣では取り壊し寸前の廃屋のような家で暮らしたのも、時間をともに過ごし、ときには漁にも一緒に出たという患者家族たちの戦いの結末を見届けるためだったという。

深いため息と重苦しさ

ユージンとアイリーンを描いた縦軸。

水俣病を論じた横軸。

いずれも濃密で、まるで2冊の別の本を読んだかと感じるほど、読後感は重い。

決して明るく楽しい気持ちにもならない。しかし、読んでよかったと断言できる。

深いため息と、ざらざらとした重苦しさを心に感じながらも、40年ほど前に日本で何が起き、社会がそのできごとをどう扱ってきたのかを知ることで、2021年の世の中を見る目が変わったと思う。

SDGs、ダイバーシティ&インクルージョンなど、表に出てくる事象は変化していても、世の中の常識と違うことが起きた時、それを自分はどう捉えていきたいのか――。そんなことを考えた。

小学生の私が図書館で感じた衝撃は、30年余りがたって本書を読むことで増幅された。

ユージンが言った、ジャーナリズムの2つの責任。

ジャーナリズムは、写真だけではない。ユージンの言葉と本書とが重なる。

『魂を撮ろう ユージン・スミスとアイリーンの水俣』

石井妙子(著)

発行:文藝春秋

四六判:360ページ

価格:2090円(税込み)

発行日:2021年7月30日

ISBN978-4-16-391419-0