【書評】「緑茶」が物語る日本の近代史:ロバート・ヘリヤ―著『海を越えたジャパン・ティー』

Books 文化 政治・外交 経済・ビジネス 歴史- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

「米国人は緑茶にミルクと砂糖」

「日本の友人たちに、アメリカ人が十九世紀に温かい緑茶にミルクと砂糖を入れて飲んでいたと説明すると、やはり驚かれてしまう」。著者、ロバート・ヘリヤ―(Robert Hellyer)氏は、序章にこう記している。

著者の高祖父は、日本最古の茶輸出商社「ヘリヤ商会」の創業者。幕末の1867年設立の同社は静岡市に本社をおく有限会社として現存している。本書にはヘリヤー・ファミリーが随所に登場するが、「単なる家族史ではない」。19世紀後半から一世紀にわたる日米の茶交易の歴史を紡ぐ壮大な物語である。

本書には日米の実業界の大物ら多くの著名人が登場する。例えば長崎をはじめ大阪、横浜を拠点にしたイングランド出身の貿易商、ウィリアム・オルト(1840-1908年)。ヘリヤー家ともつながりのあるオルトは長崎で、女傑として知られた大浦慶(1828-84年)と提携して日本茶を世界に広めた。オルトは三菱財閥を築いた若き日の岩崎彌太郎(1835-85年)ともビジネスをしていた。

日本の茶産業で女性たちが果たした役割に詳しく触れているのも本書の特色だ。茶摘みは女性が主役だったし、明治時代の横浜の製茶工場の労働者は「女性が七〇パーセントを占めた」。周辺の農村や漁村から子連れで工場にくる女性も多かったという。

本書の原題は『GREEN WITH MILK AND SUGAR: When Japan Filled America’s Tea Cups』で、2021年10月に米国で出版された。著者は米国北西部ワシントン州タコマで育ち、外国青年招致事業JETプログラムで来日、山口県で英語指導をした経験がある。東京大学、ハーバード大学などの研究員を経て、現在はノースカロライナ州にあるウェイクフォレスト大学歴史学科准教授。専門は日本の近現代史だ。

米国の南北戦争と明治維新を対比

南北戦争(1861-65年)と明治維新(1868年)――。本書では19世紀後半以降の日米両国の歴史を対比させながら、茶交易の栄枯盛衰を人間模様も交えて描いている。

エイブラハム・リンカン(1809-65年)は1861年、第16代大統領に就任した。米国の内戦である南北戦争さなかの1863年2月、「横浜からの船がニューヨーク市に着岸し、日本茶が初めてアメリカ合衆国に直接届けられた」という。

本書ではリンカンの茶に関するエピソードが紹介されている。

イリノイ州の南部では、まだ若かりし頃のエイブラハム・リンカンとメアリー夫妻もスプリングフィールドにある店で定期的に茶を購入していた。リンカン夫妻はひと月にガンパウダー(平水珠茶)を一ポンド購入していたのだから、緑茶愛好家だったことは間違いない。

ガンパウダーとは中国産の小さく丸められた緑茶のこと。茶葉の形状から欧米ではgunpowder(火薬)と呼ばれ、green pearl(緑の真珠)の異名もある。平水珠茶は中国語名で、平水は中国浙江省の地名だ。

米国では英国の植民地時代に茶が伝来した。1776年の独立宣言、建国から19世紀半ばまで米国の茶市場は中国産の緑茶をはじめ、烏龍(ウーロン)茶、紅茶が席巻していた。そこに参入して行ったのが日本の緑茶だった。本書の書名通り「海を越えたジャパン・ティー」の出現である。

刀を鍬に持ち替え、茶畑で再出発

きっかけは明治維新だった。日本でも戊辰戦争(1868-69年)など内戦の時代があったが、“戦後”の明治時代に茶産業は生糸と並ぶ対米輸出の主力産品として発展していく。本書はその過程をこう概観している。

戊辰戦争後の数年間に茶畑はさらに開拓され、輸送網の発展により主要港へ運ばれる茶は増大した。出荷用の茶を製品化して梱包する新たな製造工場も建設された。こうして日本とアメリカの茶の流通経路の一部門――アメリカ合衆国でジャパンティーとして販売される茶の製品づくりの第一段階――が開かれると雇用機会が生みだされ、すなわち日本社会の新たな働き方を切り開き、戦争と明治維新による秩序の混乱が社会経済と政治に与えた痛手を和らげる助けとなった。

「大政奉還」後、第15代将軍、徳川慶喜は駿府(現静岡市)周辺に隠居した。多くの元幕臣や護衛隊たちも駿府に移住したが、武士は明治維新を経て失職していた。「武士階級のおよそ二百五十の家族」は徳川家の領地だった静岡県西部の未開の地、「牧之原(まきのはら)」を新たな居住地に選び、茶畑を切り開いた。静岡がやがて日本茶の一大名産地になった所以だ。

「刀を鍬(くわ)に持ち替える」ことで、茶農家に転職したのである。こうした動きは全国に広がった。東京では「すっかり荒れ果てた大名屋敷の庭園の跡地を茶畑や桑畑(養蚕用)にしようと推し進めた」。古都、京都でも「茶畑と桑畑が増やされていた」。1871年に土佐から改称された高知県でも「行政首脳が茶の生産量を増やす施策に乗りだしていた。静岡県と同じように、行き場を失った士族を活用しようとした」という。

新緑に映える日本茶の茶畑(2021年4月16日、高知県仁淀川町)=評者撮影

米国の中西部は「緑茶地帯」に

明治新政府は廃藩置県後、秩禄(ちつろく)処分、徴兵制、廃刀令などを相次いで断行したため、士族の間には強烈な不満がくすぶっていた。鹿児島の士族が西郷隆盛を擁して起こした「西南戦争」(1877年)で頂点に達したが。これが最後の士族反乱となったことを著者はこう分析している。

権力の座から追われた徳川家の元幕臣たちは以前の秩序を取り戻そうとする反乱には加わらなかった。その理由のひとつが、戊辰戦争で薩長同盟に粘り強く抵抗した彰義隊の元隊員たちをはじめ、元幕臣たちが茶の輸出産業の発展により職を得ていたことだ。

日本が鎖国を解き、開国してから誕生した明治政府は茶を重要な対米輸出産品に位置づけた。その最大の輸出先が米国の中西部(オハイオ,インディアナ,イリノイ,ミシガン,ウィスコンシン,ミネソタ,アイオワ,ミズーリ各州などを中心とした世界有数の豊かな農業地域で、工業地帯も含む)となった。

19世紀後半から「中西部の人々は圧倒的に紅茶より緑茶を飲み、無着色の茶を好む傾向を見せはじめていた」。当時、中国茶は着色したものが少なくなく、品質にも問題があったとされる。さらに「アメリカ合衆国での中国人へのあきらかな偏見と中国茶の評判の低下によって、日本茶が中西部でいっきに好まれだした」のだ。

「日本茶がアメリカのティーカップを満たしていた」およそ80年間の主な舞台が中西部だった。中西部では1893年から約10年間に3度も万国博覧会が開かれ、そこに出品された日本の緑茶の知名度も上がった。著者は、この時代の中西部を「緑茶地帯(グリーンティー・カントリー)」という造語で呼ぶ。

「緑茶から紅茶」と「番茶から煎茶」

1905年、日露戦争で日本が勝利した。本書によると、その年の米国での輸入茶の市場占有率は日本茶40%、残りの45%は中国の緑茶と紅茶、インドとセイロンの紅茶は15%にすぎなかった。日本茶は「翌年にはアメリカ合衆国の茶の輸入量では中国の茶を上回り、数十年にわたってその地位を保持しつづけた」。日清戦争の結果、日本の植民地となった台湾から日本の港経由で米国に輸出された烏龍茶も「貿易統計上は“日本茶”と分類されるようになった」のも一因だ。

一方、英国の茶商たちは「アメリカ人をセイロンとインドの茶に転向させようとした」。英国の植民地だった南アジアの紅茶を売り込もうとしたわけだ。「中国や日本とは違って、白人の管理下で丁寧に作られている」、「日本と中国の緑茶の作り方はいかにも“不衛生”なのだ」などと伝える人種差別的なネガティブ・キャンペーンまで展開した。

米国では1920年代から紅茶を飲む人が増え、「そのほとんどがセイロン(現在のスリランカ)とインドで生産されたものとなり、今日まで続く消費傾向が形作られてきた」。とりわけアイスティーは国民的飲料となり、1990年代初めには米国で飲まれる茶全体のおよそ80%を占めるようになったという。米国では「緑茶から紅茶」へと様変わりしたのである。

半面、日本では「番茶から煎茶」へと変貌を遂げた。江戸時代から、日本じゅうで広く飲まれていたのは「茎や大きな葉も混じっていた番茶」だった。煎茶用の新芽を摘み取った後のやや硬い茶葉と茎を製茶したものだ。水色(すいしょく=茶の色)は文字通り「茶色」、すなわち褐色に近い。

煎茶は、江戸時代の宇治の茶師、永谷宗円(ながたに・そうえん)が1738年(元文3年)に製法を考案した緑茶の代表格だ。茶葉の新芽を摘んですぐに蒸して酸化を抑え、揉みほぐして形を整え、焙炉(ほいろ)などで乾燥させるもので、水色は比較的濃い「緑色」だ。

明治時代から、対米輸出していた緑茶のほとんどがこの煎茶だった。日本産の煎茶は1920年代中頃の生産量を維持していたが、インドとセイロンの紅茶を飲むアメリカ人が増えたことで、対米輸出量は半分近くに落ち込んだ。

そこで茶業界は日本国内での売り込みにも力を入れた。米国市場が緑茶から紅茶へと移行するのと並行して、日本では1920年代から「煎茶という緑茶が最も広く飲まれるようになり、朝から晩まですっかり手放せないほど定着するまでに至った」のである。

1937年7月から日中両国は全面戦争に突入した。1939年9月にはドイツがポーランドに侵攻し、欧州も戦場になった。輸出への影響を憂慮した日本の茶業組合中央会議所は次のようなキャンペーンを繰り広げたという。

戦争で国家が危機に直面しているいまこそ、もっと愛国心を持って日本茶を飲もうと日本国民に強烈に訴えかけた。茶を、なかでも“特別な茶(銘茶)”として包装された高品質な煎茶を贈り物にしようという販売促進活動も継続された。

真珠湾攻撃で「茶交易」途絶える

1941年12月8日(日本時間)の真珠湾攻撃で、太平洋を挟んだ日米の茶交易はストップした。

太平洋戦争(日本での通称)の勃発により当然ながら、一八六〇年代初めにニューヨークに最初に入荷して以来、盛衰を繰り返しながら続けられてきた日本のアメリカ合衆国への茶の輸出貿易はぴたりと途絶えた。同時に、ニューヨークの茶販売業者たちによって考案され、日本の茶業組合中央会議所、日本政府、アメリカの茶販売会社に八十年近く使われ、宣伝され、定着したジャパンティー・ブランドも終焉を迎えた。

それでも、1942年当時の茶業組合中央会議所の会頭は月刊誌『茶』で生産拡大に強い意欲を示していたという。本書ではこう記述している。

大東亜共栄圏を作りだすという日本政府の目標に従い、日本、台湾、中国の占領地、東南アジアの最近“解放された”地域での茶の一体化した生産地帯の開発に取り組むべきだと力説した。なかでも、一九四〇年以前は世界市場へ大量の紅茶を出荷していた実績を持ち、いまや日本の統治下にあるジャワ島での生産に意気込んでいた。

翌43年、同会議所の新会頭はやはり月刊誌で「いつか世界の茶市場を支配する日を迎える」との野望まで打ち出していた。しかし、戦況悪化に伴い、日本政府は同年「戦争遂行に必要な食料を優先し、茶を減産するよう通達した」。1945年8月15日、日本は降伏し、茶の生産高はさらに減少した。“大東亜茶圏”の夢は幻と消えたのである。

米国で日本の緑茶は復活するか

戦後、日本からの緑茶の対米輸出は再開される。本書によると、1946年9月、ウォール・ストリート・ジャーナル紙は「一九四一年以来初めて、アメリカ合衆国に日本の緑茶が入荷したことを短い記事で報じた」。しかし、「アメリカ人はもう以前のように日本の緑茶を飲もうとはせず、数年が過ぎても輸入量は増えなかった」という。

農林水産省が2022年4月に発表した「茶をめぐる情勢」によると、昨年の日本の緑茶の対米輸出は前年比16%増の2254トンに達した。「日本食ブームの影響、健康志向の高まりにより、輸出量はこの10年間で約2倍強増加。輸出先国としては、米国が全体輸出量の約4割を占める」としている。

だが、本書では1939年に中西部を中心とするアメリカ市場に1450万ポンド(約6577トン)が出荷されていたとしている。つまり、2021年の実績の3倍近い規模だった。

日本の茶摘みは毎年、「八十八夜」(立春から数えて88日目)頃から始まる。今年は5月2日が八十八夜。いよいよ新茶の季節だ。日本の緑茶が今後、紅茶(アイスティー)が定着している現在の米国の茶市場で、再び存在感を発揮できるのか。日本茶の歴史はこれからも茶葉の浮き沈みのように変遷をたどるのだろう。

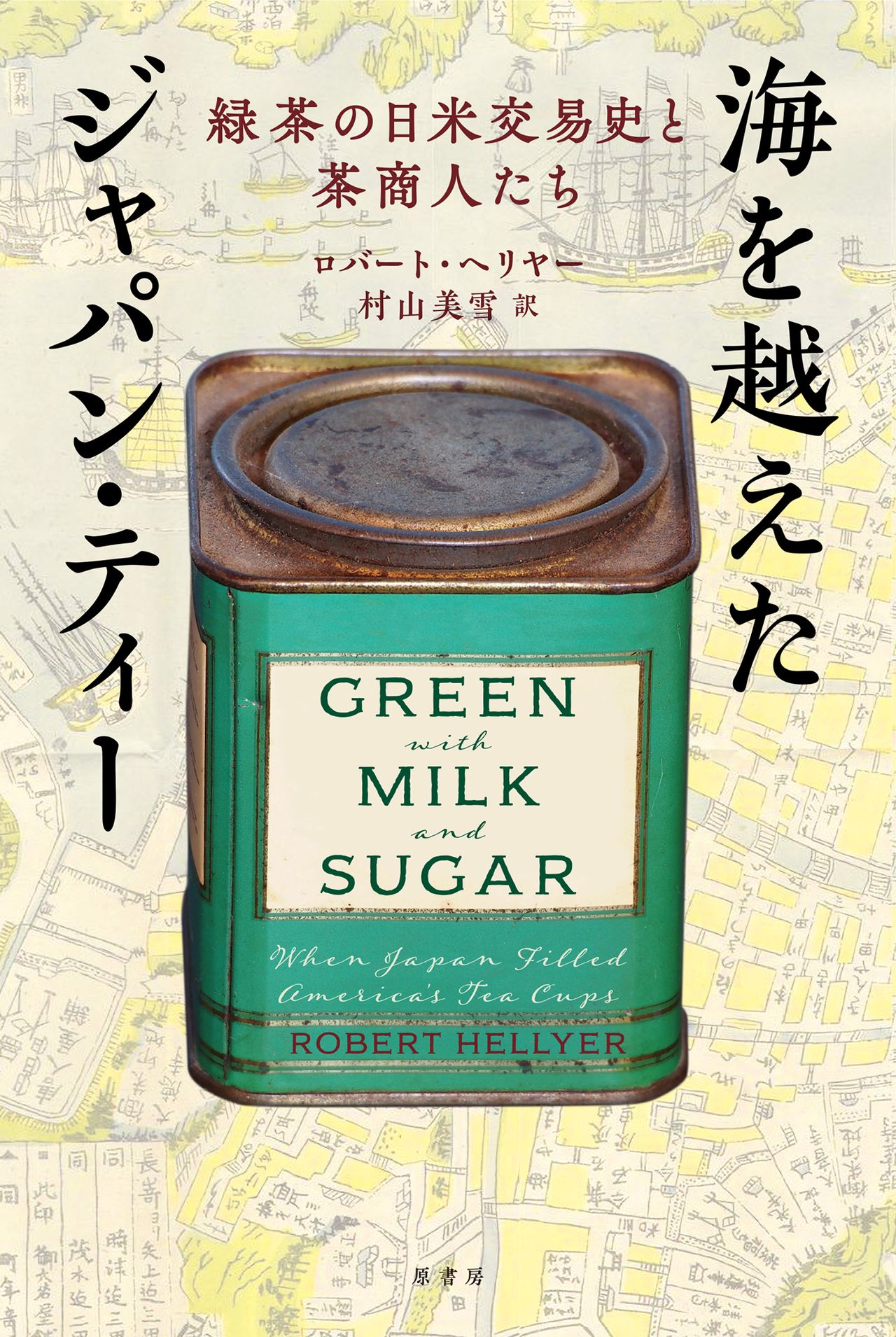

『海を越えたジャパン・ティー 緑茶の日米交易史と茶商人たち』

ロバート・ヘリヤ―(著)

村山 美雪(訳)

発行:原書房

発行日:2022年3月17日

価格:2750円(税込み)

四六判:304ページ

ISBN:978-4-562-07148-7