【書評】抗日戦争を“広角”で記録:加藤千洋著『沙飛――〈中国のキャパ〉と呼ばれた戦場写真の先駆者』

Books 歴史 社会 家族・家庭- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

『ちょっとピンぼけ』著者と同世代

戦場カメラマンとして世界的に有名になったロバート・キャパ(1913-54年)はハンガリーのブダペスト生まれ。著書『ちょっとピンぼけ』で知られる彼の本名はアンドレ・フリードマンである。

「中国のキャパ」の異名をとる沙飛は1912年5月5日、中国の広東省広州で生まれた。本名は姓が「司徒(ストゥ)」、名が「傳(ジョアㇴ)」である。沙飛(中国語読みでは「シャフェイ」)はキャパと同様、ペンネームだ。

沙飛は中国の報道写真家の草分け的存在である。「抗日救国」という目標のために、カメラをいわば武器に戦った。多くの後継カメラマンを育て、当時多かった非識字者にもわかりやすい画報(グラフ誌)を創刊するなど写真界で多くの業績を残した。中国共産党にとって抗日戦争宣伝活動の“英雄”のひとりともいえよう。

しかし、沙飛は長年にわたって戦場で過酷な日々を送ってきた。彼は肺結核で入院中、精神病も患っていて、1949年12月15日、護身用として所持していた拳銃で主治医の日本人医師を射殺してしまう。軍法会議の結果、翌年3月4日に銃殺刑に処せられた。享年37。中国共産党の歴史から、彼の名は一時抹殺されたのである。

その後、1979年に遺族らが「刑事責任を負えない精神状態での事件だった」と死刑判決取り消しの再審請求を開始。86年に北京軍区軍事法院の名誉回復の判決が確定、共産党の党籍と軍籍も回復された。

こうした複雑な経緯から、中国国内でも沙飛の名前を知る人はそう多くない。著者の加藤千洋氏は朝日新聞記者として北京特派員、中国総局長などを歴任した中国報道の第一人者だが、2008年まで「不覚にも沙飛の存在を知らなかった」という。

「忘れられた写真家」の足跡を追う

加藤氏が沙飛の名前を認識したきっかけは、日本では初公開となる「沙飛写真展」だった。日中平和友好条約締結30周年の2008年、4月から東京を皮切りに九州などで巡回された「悲劇の従軍写真家 沙飛の日中戦争~日本初公開の秘蔵作品群~」である。

その年の1月、写真展を企画・立案した宮崎県在住の沙飛研究家、来住新平(らいじゅう・しんぺい)氏が東京・築地の朝日新聞社に加藤氏(当時、編集委員)を訪ねた。初対面だったが、加藤氏は「初めて耳にする知られざる中国の戦場カメラマンの話があまりにも興味深く、たちまち引き込まれてしまった」。それから沙飛の波乱の生涯を追うことになった。

加藤氏は来住氏をはじめ、沙飛の次女で中国の深圳に住む王雁(ワン・イエㇴ)さん、射殺された日本人医師、津沢勝氏の長女で医師の池谷田鶴子(いけや・たづこ)さんらに直接取材した。沙飛の足跡をたどるため、2011年末に日中戦争の戦場だった中国河北省を訪ねた。翌年5月には北京で開かれた沙飛生誕百周年記念の写真展の開幕式に参加し、河北省の省都、石家庄(せっかそう)にも足を延ばした。その夏には中国近代文学の父、魯迅(本名周樹人、1881~1936年)が晩年を過した上海を中心に取材を重ねた。

こうした現場を踏む地道で丹念な取材を経て、「中国報道写真の先駆者、沙飛という男の知られざる物語」を紡いだ本書が今春、出版された。新聞記者時代からペンとカメラを駆使してきた加藤氏自ら撮影した取材写真も随所に登場する。ただ、訪中取材にも同行した来住氏は2020年10月に90歳で他界した。傘寿を超えていた池谷さんは21年晩夏に急逝した。加藤氏は本書の追記でこう綴る。

本書執筆をもう少し早くしていればとの悔いが残る。でも来住さんと池谷さんに、いまさら遅筆を詫びても詮方(せんかた)ない。あらためてお二人のご霊前に心からの感謝の気持ちを伝えたい。

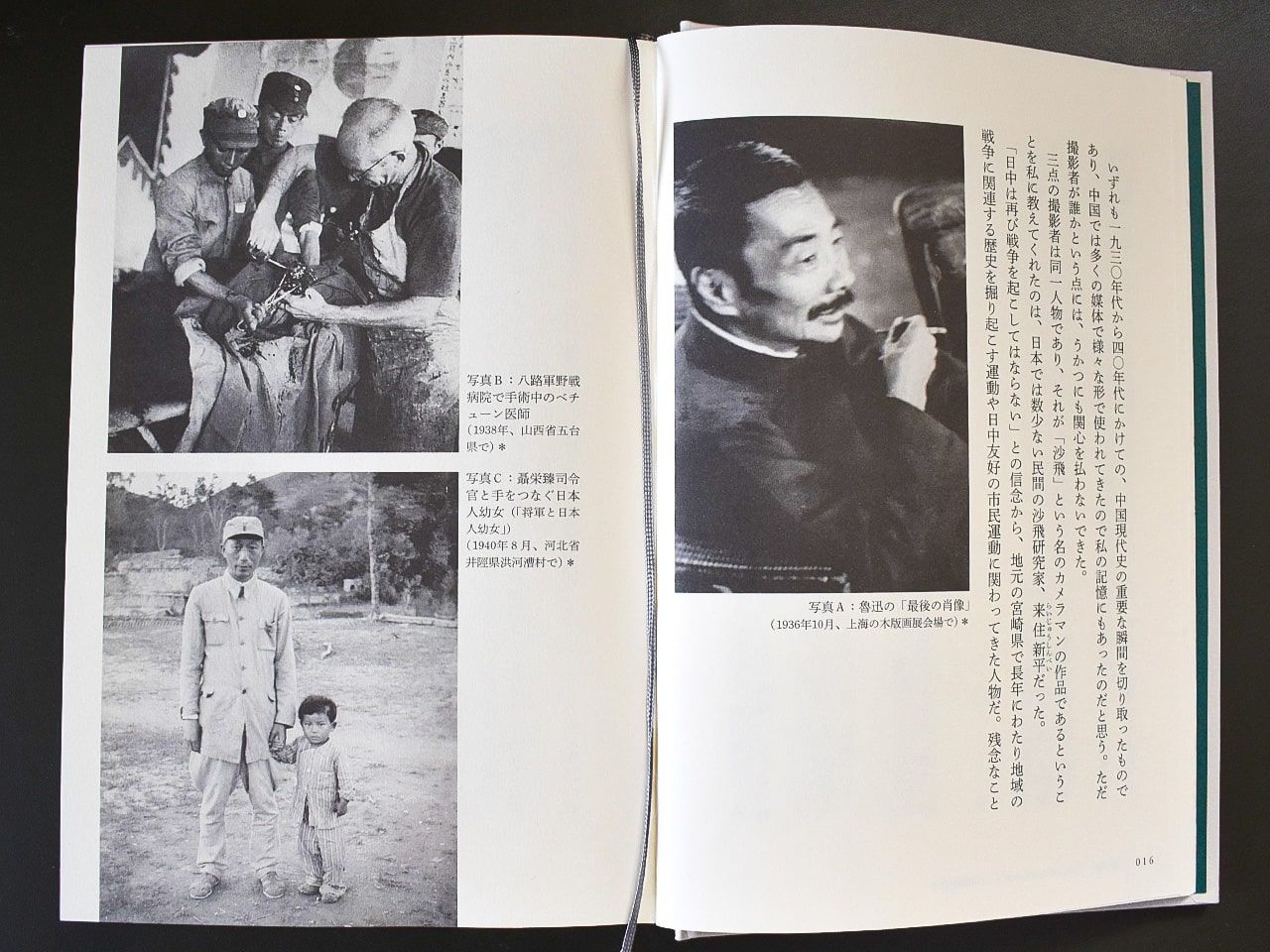

魯迅の「最後の肖像」でデビュー

報道カメラマン「沙飛」が誕生したのは、上海での魯迅との邂逅(かいこう)だったと加藤氏は指摘する。

カメラが趣味で、魯迅の小説や評論をほとんど読んでいたという沙飛は1936年8月末、妻子を捨て、職場を投げ打って広東省東部の仙頭市から上海に出奔した。10月8日、沙飛は上海での第2回全国巡回木版画展の会場で、魯迅の「最後の肖像」を撮影する機会に恵まれた。その11日後、56歳の魯迅は上海市内の自宅で亡くなった。本書では沙飛の行動をこう描写している。

魯迅急逝の報を耳にして駆けつけた自宅で文豪のデスマスクも撮影し、上海市内で執り行われた葬儀の全過程もカメラで収めた。これら一連の写真が多数の国内メディアに採用され、一部は外国でも報道され、一躍脚光を浴びることになった。当時の中国ではまだまだめずらしかった「報道カメラマン」として華々しいデビューを飾ったのだ。

その時から名乗ったペンネーム「沙飛」は、新たに登場した報道写真家の名としてメディア界で認識されるようになった。「一粒の沙となって祖国の天空を自由に飛び回りたい」という思いが込められた命名だった。

沙飛はあこがれの魯迅と出会い、たまたま最後の肖像写真を撮影できた。そのことが、写真家として「抗日救国」を目指すという彼の人生を決定づけた。肖像写真のネガフィルムを鉄製小箱で大事に保管し、常に着衣のポケットに入れていたという。肌身離さず持ち歩いた貴重なネガは1950年の処刑の際、「一緒に埋葬されたと思われる」と加藤氏は推測している。

戦前、上海にあった「内山書店」と魯迅のつながりも深い。魯迅は常連客で、日本人の主人、内山完造(1885-1959年)ともことのほか親しかった。加藤氏は「沙飛も内山書店をのぞいていた可能性がある」と記している。

本書16-17ページに収められた沙飛の代表的な写真3葉。(右)魯迅の「最後の肖像」、(左上)八路軍野戦病院で手術中のベチューン医師、(左下)「将軍と日本人幼女」

「将軍と日本人幼女」をめぐる秘話

1937年7月7日、北京郊外での盧溝橋事件が起きると、日中両国は全面戦争に突入していく。沙飛は華北の戦場に向かうことを決意、8年間にわたって従軍カメラマンとなった。この時代の有名な写真に「将軍と日本人幼女」がある。

中国共産党の正規軍である八路軍が華北の日本軍に対して敢行した最大規模の作戦「百団大戦」に従軍した際の1940年8月22日、河北省洪河漕(ホンホツァオ)村にあった前線指揮所で撮影したものだ。八路軍の聶栄臻(ニエ・ロンジェㇴ、日本語読みは「じょう・えいしん」)司令官が戦争で両親を失ったパジャマ姿の日本人幼女(当時4歳)と立って手をつないでいるものだ。この写真について本書では「軍装の大人に手をとられた少女の不安げなまなざしが印象的」と解説している。

聶司令官はこの幼女を「人に頼んで送り返すことにした。どうか親族に引き渡して養育するようにして欲しい」などと便箋4枚に毛筆でしたためた手紙を添えて、約30キロ離れたところに駐屯している日本軍部隊まで村人に送らせたという。

聶司令官に厚く信頼されていた沙飛はこの手紙の全文と、幼女を籠に座らせ、村人が天秤棒を担いで出発しようとしている写真も撮影している。

一方、幼女と手紙を受け取った日本軍司令官は村人に託して聶司令官宛に返信を書いた。「子供は確かに受け取った。貴部隊の人道主義精神に感謝する。将来平和時に面会した際、謝意を伝えたい」との内容だったという。

本書では聶司令官と日本軍司令官とのエピソードを次のようにまとめている。

生死存亡をかけた戦場で対峙する敵国同士の軍指揮官の間で、このような人間的な感情も行間ににじむ書簡のやり取りがあった。これもまた一つの「戦争秘話」といえるだろう。

加藤氏は2011年末の河北省での取材で、来住氏と王雁さんと一緒に「将軍と日本人幼女」の撮影現場や当時の日本軍の駐屯所があった場所も確認している。

「命の恩人との感激の対面」も実現

「将軍と日本人幼女」には後日談がある。聶栄臻司令官は戦後、元帥となり、国務院副総理、中央軍事委員会副主席などを歴任した。中国国営の新華社通信は1980年5月27日、聶元帥が40年前に河北省の戦場で助けた日本人幼女の消息を知りたがっているというニュースを配信した。その後、戦争孤児は日本に引き揚げて宮崎県都城市に住む栫美穂子(かこい・みほこ)さんであることがわかった。

美穂子さんは中国側の招待に応じて80年7月に訪中し、北京の人民大会堂で、満80歳になっていた聶元帥と感激の対面をした。本書では、そのときの様子をこう記述している。

自然と涙がこぼれ落ち、万感の思いを込めて「二度目の握手」を交わした。

聶元帥は「救出は私一人でできたことではない。他の部隊のだれでも同様なことをしただろう。八路軍の国際主義の精神によるものだから」と語り、土産の一つに用意していたのは四十年前の日中戦争のさなかに二人がしっかり手を握りしめる沙飛の撮った写真だった。

もっとも、その時点ではまだ沙飛の名誉は回復されていなかったこともあり、だれが写真を撮ったかは話題にならなかったという。美穂子さんが沙飛の名前を知るのは2005年8月、再び訪中した時だ。1940年に幼女を実際に助け出したと名乗り出た八路軍の元兵士と対面するのが目的だったが、沙飛の次女、王雁さんとも会い、撮影者が判明した。

本書によると、沙飛は生前、弟子の一人に「将軍と日本人幼女」の写真は「将来きっと大きな話題になるだろう」と予言していたという。果たして40年後、65年後に、美穂子さんにとって「命の恩人」である元将軍、元兵士との“再会”という奇跡的な出来事につながった。

ベチューンゆかりの病院で事件

もう一つ、沙飛の代表的な撮影対象は、カナダ出身のノーマン・ベチューン医師(1890-1939年)だった。カナダ共産党に入った彼は日中戦争中、華北で八路軍の従軍医師となった。「カメラの愛好家だったベチューンは沙飛と出会ってすぐに肝胆相照(かんたんあいて)らす仲となった」。本書には、八路軍の野戦病院で外科手術中の写真(1938年8月、山西省五台県で撮影)が収められている。

ベチューン医師は手術中に感染症にかかり、1939年11月、客死した。中国に来る前にニューヨークで買い求めたコダック社製カメラは沙飛に遺贈された。

1949年12月15日、沙飛による日本人医師射殺事件が起きたのは、奇しくも石家庄市内の和平病院(現「ベチューン国際和平病院」)だった。日本の敗戦後、共産党などに請われて中国国内に残留する道を選んだ日本人たちがいた。犠牲となった津沢勝医師も残留者の一人。夫人の喜代子さんも小児科医だった。

沙飛と津沢医師の娘たちの“和解”

本書では、沙飛、津沢医師双方の家族たちの人間模様もきめ細かく描く。沙飛はもともと無線技術者で、広東省仙頭市にある無線電報局に勤めていた1933年春、同僚で1歳上の王輝(ワン・ホイ)と結婚した。彼女はいわゆる「進歩的女性」で、沙飛よりも早く共産党に入党している。

沙飛が上海に出奔した後、別居となった二人はいったん婚姻関係を解消したものの、1945年7月に復縁した。その翌年5月に生まれたのが次女、王雁さんである。生後すぐに国共内戦が勃発したため、農民の家に預けられ、実父の顔を見た記憶はないという。日本人医師射殺事件当時はまだ3歳半だった。

王雁さんは物心ついてから、沙飛と交流があった人物を訪ねるなど「父親探しの旅」を始めた。父親の名誉回復のために兄姉、弟妹たちと積極的に動いた。2005年には父親の伝記『鉄色見証――我的父親 沙飛』(社会科学文献出版社)を著わしている。

一方、津沢医師の長女、池谷田鶴子さんは事件当時、9歳だった。北京のエリート校「八一学校」で勉学に励み、北京師範大学付属女子中学に進学したが、1953年に引き揚げ船で帰国した。「東京の親族宅に身を寄せ、都立高校から順天堂大学医学部に進学し、両親の後を追うように医師となった」経緯がある。

本書のエピローグと追記には、王雁さんと池谷さんが対面し、握手する場面が出てくる。2015年秋、北京で開かれた「ベチューン精神と我らの時代」をテーマにした国際シンポジウムだった。池谷さんは生前、加藤氏に「王雁さんが突然現れて手を差し伸べたから、思わず握り返したの」と語ったという。加藤氏はエピローグをこう結んでいる。

日中戦争を背景に中国人カメラマンと日本人医師が人生半ばで無念の死を迎え、悲劇のどん底に突き落とされた二つの家族が残された。

それから七十有余年。国と国の間でも、人と人の間でも、「謝罪」「和解」の言葉や握手があっても、それで過去のすべてを消し去れるかというと、必ずしもそうではないのだ。

今年は日中国交正常化50周年だが、両国関係は良好ではない。ただ、日中戦争のさなかでさえ、沙飛が焦点を合わせた写真群に人間愛と先見性が感じられるのは救いだ。本書ではこう表現している。

沙飛が銃の代わりに手にしたカメラでとらえたのは戦場の光景だけではなかった。持ち前のヒューマンな視点から、戦渦にあえぐ民衆、根強く生きる農民、ベチューンら「国際友人」や日本兵捕虜など、そのレンズは広角に向けられている。

『沙飛――〈中国のキャパ〉と呼ばれた戦場写真の先駆者』

加藤 千洋(著)

発行:平凡社

発行日:2022年4月20日

価格:3080円(税込み)

四六判:224ページ

ISBN:978-4-582-23132-8