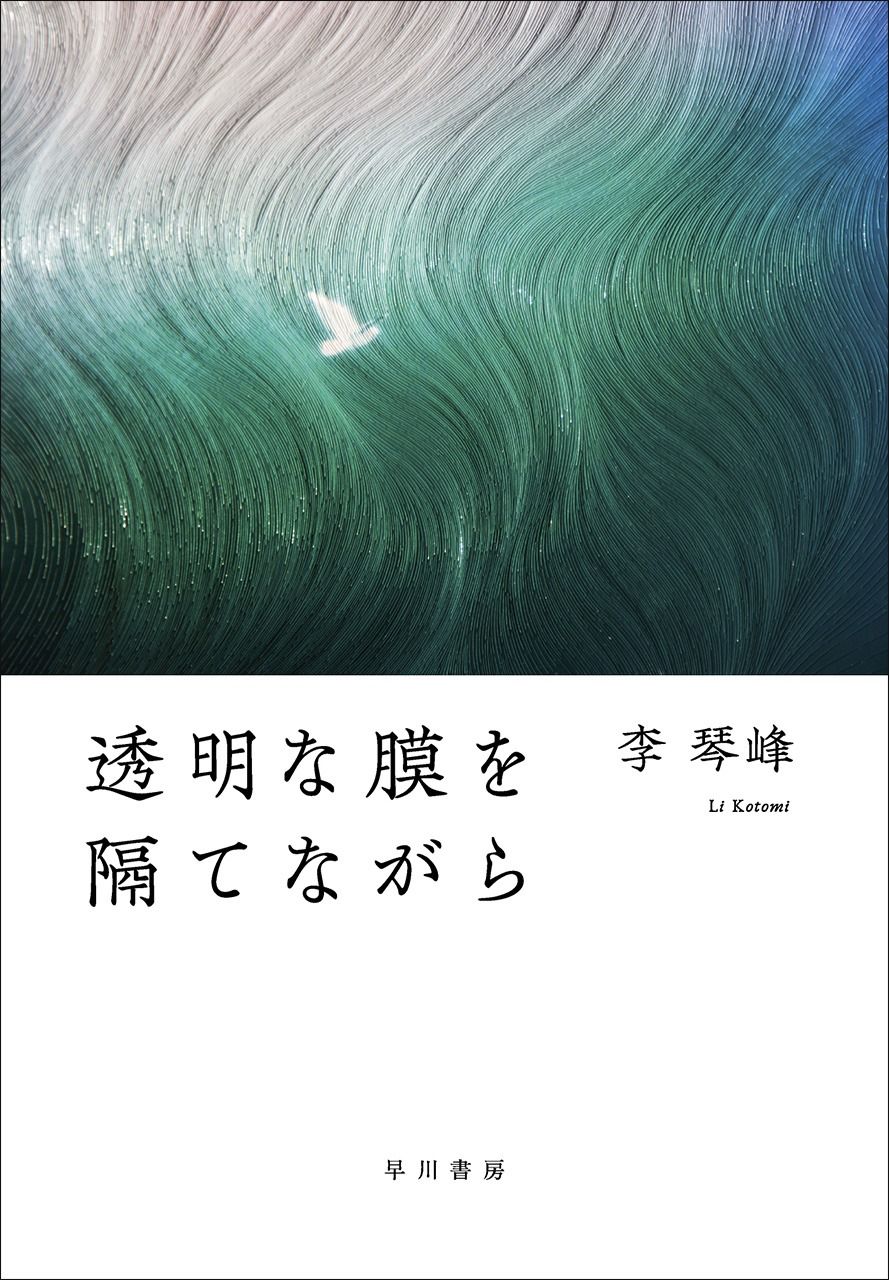

【書評】言葉への愛と世界へのまなざし:李琴峰『透明な膜を隔てながら』

Books 社会 ジェンダー・性 家族・家庭- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

小説を紐解くヒント

生き延びる力——それは、書物がもたらし得る最も麗しいもののひとつである。

そして李琴峰による初のエッセイ集『透明な膜を隔てながら』は、彼女の作品が常にもたらしてきたその力を、また異なる仕方で感じさせてくれる一冊である。

本書は彼女の小説の愛読者はもちろん、このエッセイで初めて作家に出会う読者もまた大いに歓待するだろう。デビュー以来、様々なるテーマで書き連ねられてきたエッセイを収めたこの一冊は、作家の織りなす小説世界、言葉や世界に対するその姿勢を紐解くヒントが散りばめられていると同時に、「作者」ではなく「李琴峰」というひとりの生きた個人のありようを生々しく差し出す。

言語、生、性、旅、読書等のあらゆるテーマが扱われた本書の語り口は時に重々しく、時に軽妙で、常に世界や己と対峙する真摯さに溢れている。「誰かの支えになることを願」(p11)うという作家の言葉通り、それは読む者に力を与えてくれるのだ。まるで混迷の中に差し込む光のように。

言葉への愛

本書の始まりを告げる文章の中で、作家は次のように述べている。

何故書こうとするのか、どのように書きたいのか——この問いは私にとってそのまま「何故生きようとするのか、どのように生きたいのか」と同義だ。言葉への愛と、世界への眼差し、この二つの物事が私をここまで連れてきたし、これからも貫いていくほか道はない。賞の一つや二つを取ったくらいで、アンチが百人や千人増えたところで、それが変わることはきっとありえない(p11)。

もちろん、書くことがすなわち生きることである、という言明それ自体は、あらゆる作家に共通するものかもしれない。けれども李琴峰によるそれがここで特有の響きを持つとすれば、「ネトウヨ」等に誹謗中傷され、マジョリティ属性の作家が見舞われない苦境を経験しながらも決して屈しない、作家の芯の強さが明瞭に伝わってくるからである。

作家が芥川賞を受賞し、知名度が上がったことによってとりわけ「ネトウヨ」をはじめとする排外主義的な人々の悪意に晒された経験は、たとえば「思い出し反日笑い」なる文章で描かれていた。傷つけられ、苦しみながらも「笑う」という行為をめぐるエッセイに仕立てられたその文章は、作家が被った困難を伝えながらも軽妙な筆致である。「眠れない真夜中も、孤独に苛まれる黄昏も、私は言葉をきざみつけることで乗り越えてきた」(p11)と語られる通り、まさしく「乗り越え」ようとする様を物語っていた。

また、困難は悪意を向ける人々によるものばかりではない。

日本語非母語話者である作家にとって、「私と日本語の間にあるのは、壁より寧ろ透明な膜のようなもの」(p17)だという。第一言語ではない言語を操ることの困難も、本書のエッセイでは触れられていた。だがそれは困難であると同時に、李琴峰という作家の文体を特徴付けるこの上ない美点でもあるのだ。

李琴峰という作家の文体を特徴付けるのはまずもって漢字の多さであり、通常平仮名で表記されるものまで漢字で書かれることにある。

平仮名が多用される文体は柔らかく見える一方で、端的に示せる物事を冗長にすることもままある。その点、「質感の高い文章を練り上げるのに役に立つと判断すれば少し難しいくらいの漢字や熟語を私は使うのを厭わない」(p44)と明言する作家の文章は、古風な格調高さと真新しさを備えた特異なものとなっている。

圧倒的な語彙(ごい)の豊富さが伺えるその文章は、ただ柔らかいばかりの平仮名が多用される文章よりよほど、纏(まつ)わりつく膜を打ち破るような鋭利さを含んでいるのだ。要するに、自らの手で選び取り身に付けた日本語を用いて小説を著していることは、李琴峰という作家の文体を豊かにしているものである。

何より、本書のタイトルともなった「透明な膜を隔てながら」というフレーズの美しさは、語られる困難がまさしく作家の手によって豊穣さへと転化される様を、端的に物語っているだろう。

言葉への愛——作家を駆り立てるその愛を、愛が織り成した文章の麗しさを、本書は存分に味わうことが出来るものである。

世界へのまなざし

また、言葉への愛と同時に、世界へのまなざしが「私をここまで連れてきた」と作家は言う。世界へのまなざし——本書には世界の様々な暴力を身に受け、傷つき、絶望しながらニヒリズムにも諦観にも陥ることなく、丁寧に物事を見定めようとする作家の姿勢、特有の世界へのまなざしが通底しているのであった。

そんな作家も過去には、「世界には白と黒、善と悪、賢人と愚者、善意と悪意、味方と敵しかいないという単純な思い込みに囚われ、その見極めに全力を注いだが、かえって疑心暗鬼になり、自分自身をとことん苦しめた」(p54-55)経験があるという。そして若き彼女は思っていた。「世界が私を殺しにかかっている」と、「いつか世界に殺されるのなら、刺し違えてやるしかない」のだと(p55)。

激烈である。ただ殺されるのではない、刺し違えてやる、と言うのだから。それはどれほどの苦しみを、絶望を、と同時に強さを感じさせるものだろう?

だが、火のような激しさと同時に、過去には「単純な思い込みに囚われ」ていたという彼女は、今では驚くほどの冷静さでもって社会を把握しているのである。

たとえば彼女は、ある国や地域を無条件に貶(おとし)めることも、無条件に褒め称えることも、それについてまだまだ無知な証かもしれないという。そして安易な二項対立を避け、彼女らしい仕方で端的に述べる。「「光」しか「観」えてこないうちは、いつまでも「観光」しかできない」(p190)とする。

あるいは、性的マイノリティが描かれた文学作品について、怠惰にも一面的な理解しかしようとしない評論家を、日本文学の歴史的傾向を批判することもある。作家が反論する前に、評する側こそ自ら改めなければならなかったが、評論家も作家もマジョリティ属性に大いに偏る日本文学では、マイノリティを描く作品をまともに受け止める素地を養ってこなかった。だが、作家は果敢に言う。

日本文学はしばしば、普遍性を探求しようとする余り決して相対化してはならない「特殊性」「固有性」を見落とすきらいがあり、それは「政治性や社会性の排除、弱者に対する差別や偏見の無化と不可視化、そして現実に対する批判性の欠如」(p128)に行き着くのだと。

「マイノリティばかり描く=作品の幅が狭い」なる言説に晒されてきた作家は、マイノリティを描くことは「複雑にして多様で、混沌に満ちる世界と人間の様相をありのままに捉える」(p246)帰結であること、現実社会で不可視化される人々を可視化することこそ自らが信じる文学の、芸術の役割であることを語り、陳腐な言説に雄弁に反論するのだ。小説の中の政治性については、本書におさめられた同時代作家・王谷晶との対談も示唆に富むものである。

物事を単純な二項対立でのみ捉え、あらゆる個人の複雑さ、多様さを属性等に還元して憚(はばか)らない人々が多くある中で、物事の多面性をこそ作家は冷静に直視する。さらには怯まず明快に反論する。その全てが爽快である。実に勇気付けられるものである。

刺し違えてやるしかない、と思っていた若き作家が生き延び、今本書を届けてくれることは紛れもない希望なのだ。

言葉への愛と世界へのまなざし——本書は李琴峰を私たちのもとまで連れてきてくれた二つの物事を、まざまざ感じさせ、また読む者に希望の光を灯すものであった。

『透明な膜を隔てながら』

早川書房

発行日:2022年8月17日

四六判:368ページ

価格:2420円(税込み)

ISBN:978-4152101617