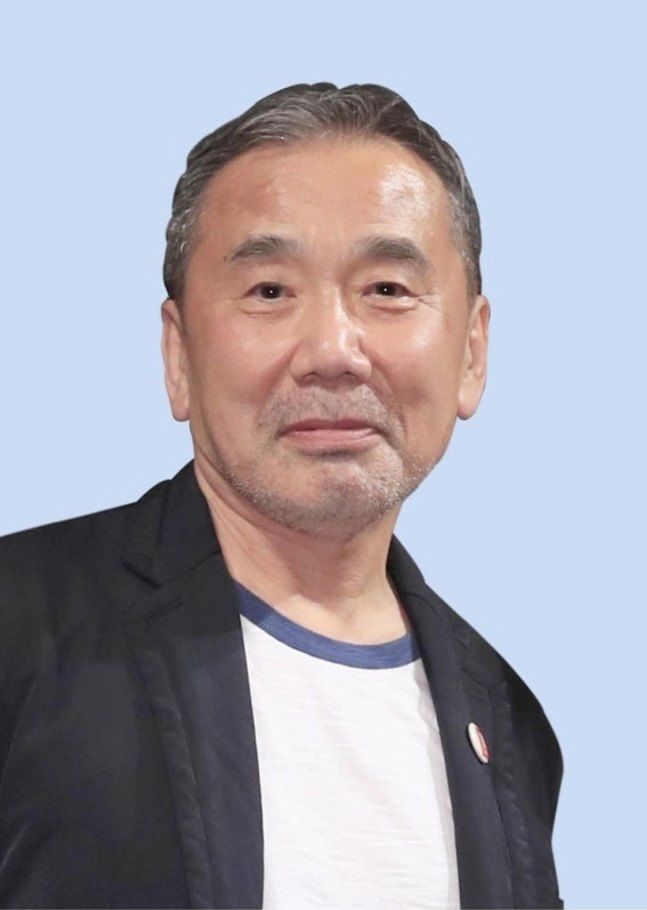

【書評】世界的ベストセラー作家が40年にわたってこだわり続けたテーマ:村上春樹著『街とその不確かな壁』

Books 社会 家族・家庭- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

「はい、これ」と突然の新作

村上春樹氏が担当編集者に連絡をする。「ちょっとお茶でも飲まないか?」と、いかにも軽い調子で。ひとしきり雑談をした後に、「はい、これ」といって新作の原稿を手渡す。村上氏の場合、担当者は原稿の催促はしないし、ただひたすら待っている。内容も事前に知らされることはほとんどないらしい。かつては手書きの原稿用紙だった。それがいつしかワープロのフロッピーディスクになり、今ではUSBメモリーのスティックであるという。

6年ぶりの書き下ろし長編小説といっても、まったくの新作というわけではない。本作には原型がある。それが、1980年に文芸誌「文学界」に発表された『街と、その不確かな壁』という中編小説である。本作の著者による「あとがき」によれば(村上氏が「あとがき」をつけること自体珍しいことだ)、「内容的にどうしても納得がいかず、書籍化はしなかった」というので、ほとんどのファンは未読であるだろう。

本作の主人公は、名前のない17歳の「ぼく」と16歳の「きみ」。互いに違う高校に通うふたりは、1年前に「高校生エッセイ・コンクール」の表彰式で運命的に出会った。

ぼくもきみもそれまでそんなに自由に自然に、自分のありのままの気持ちや考えを口にできる相手に出会ったことがなかったのだ。そんな相手に巡り会えるなんて、実に奇跡に近い出来事のように思える。

「何もかもぜんぶ、あなたのものになりたいと思う」と彼女は言う。しかし、「今、ここにいるわたしは、本当のわたしじゃない。ただの移ろう影のようなもの」と、「ぼく」に告げるのだ。「本当のわたし」は、「高い壁に囲まれた街」で暮らしているという。街の外には広大な林檎の林があるが、ただひとつ外界と通じる門は大男の門衛が守っており、住人は門から出ることができない。高い壁の内と外とを行き交いできるのは、群れをなして生息する金色の毛に覆われた単角の獣だけ。

そしてその街で暮らす人々には影がない。そんな街で「きみ」は「古い夢」を収集している図書館で働いているが、「ぼく」が「本当のきみ」に出会うためには、「夢読み」となって「高い壁に囲まれた街」に行くしかない。しかし、その謎めいた街はどこにあり、どうすればそこに入ることができるのか。その街の住人となるためには、影を切り離さないといけない。それが物語で重要な意味をもつ。

ある日、現実の世界で、「きみ」は「ぼく」の前から突然、姿を消してしまう。はたして「ぼく」は、「本当のきみ」と再会できるのか。なるほど、初期の作品から読み継いできたファンにとっては、冒頭からなじみのある村上ワールド全開であり、十分に堪能できる作品に仕上がっている。だが、私には完全に謎が解き明かせないもどかしさというか、モヤモヤとした読後感が残った。そこで40年前の原型となる作品を読んでみた。

主人公は自問自答する

旧作では、問いかけてくるテーマは直截的であるように思う。自分が「いるべき場所はどこなのか」と。主要な登場人物は「僕」と「君」のふたりで、「高い壁に囲まれた街」で展開される物語は、本作の第1部で踏襲されている。しかし、今回の作品は一筋縄では受け止められない複雑さをもっている。それは第2部、3部で新たなエピソードが書き加えられ、主人公とかかわる重要人物が増えたことで、物語は重層的に深化し、より豊潤なものになっているからだ。それだけにいろいろな解釈ができて面白く、また余韻はずっと後を引くのである。

「ぼく」は「私」となり、45歳の中年男性になっている。彼をとりまく重要人物は、地方で図書館を運営する謎めいた資産家の老人、特殊な能力をもつ「イエローサブマリンの少年」、離婚してコーヒーショップを営む妙齢の美女など、魅力的な人物が描かれている。

私が村上作品に惹かれる理由は、つねに主人公が自分に問いかけ、真摯(しんし)になって答えを見つけようとしているところにある。本作でも、「私」は「どちらの世界に属すべきなのだろう?私はそれを決めかねている」と悩み、中年になっても「私はこの地上のどこかにしっかりと繋(つな)がっているだろうか?そこに根を下ろしているだろうか?」と自問自答する。

「私」はいまでも「きみ」への思念から離れられずにいる。しかし、いまとなっては「相手に自分をそっくり差し出したいと願う総合的衝動のようなものは――遥か昔に燃え尽きてしまったように思える」と。謎の資産家の老人は、「あなたは人生のもっとも初期の段階において、あなたにとって最良の相手と巡り会われたのです。巡り会ってしまった、と申すべきでしょうか」と諭す。「私」はこう思う。

そもそも現実と非現実とを隔てる壁のようなものは、この世界に実際に存在しているのだろうか?

「あとがき」で著者は、この作品には「自分にとって何かしらの重要な要素が含まれている」と書いている。その「要素」の受け止め方は、読者それぞれであろう。熱心なファンならすでにお気づきの通り、幻の作品となった『街と、その不確かな壁』から5年後の1985年に発表された『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』において、著者は再び同じ設定で「高い壁に囲まれた街」の物語に挑んでいる。この作品は、谷崎潤一郎賞を取り、海外での評価も高い。

にもかかわらず、著者は70歳を過ぎてなお、この「重要な要素」にこだわり続け、作品に手を加えているのである。作家がその作品にかける情熱に、深い感銘を受ける。「私」は「きみ」との関係に、どう折り合いをつけるのだろうか。

『街とその不確かな壁』

新潮社

発行日:2023年4月10日

四六版変形:672ページ

価格:2970円(税込み)

ISBN:978-4-10-353437-2