映画『凱歌』に出演、ハンセン病の元患者・山内きみ江さんが「自ら死を選ぶ若者に言いたいこと」

社会 健康・医療 Cinema- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

ハンセン病は、古くから世界中に存在した感染症だ。かつては「らい病」とも呼ばれたが、20世紀半ば以降は、1873年にらい菌を発見したノルウェーの医師、アルマウェル・ハンセンからとられた病名が定着している。

無知や誤解のせいで恐ろしい病というイメージがついて回ったが、本来、らい菌の感染力は非常に弱い上、1940年代に結核治療のために開発された「プロミン」という薬が有効であることが分かってからは、容易に治る病気となった。その後も60年代に治療薬の開発が進み、80年代までには3種の薬剤を併用しての完全な治療法が確立した。

それにもかかわらず、患者の隔離は、1996年の「らい予防法」廃止まで続けられた。国内13カ所にある国立ハンセン病療養所は、そのための「収容所」だった。現在もそこに、ハンセン病自体が治癒した後も、神経麻痺や関節の屈曲といった後遺障害に苦しむ元患者たちが治療を受けながら暮らす。

入所者は2019年5月時点でおよそ1200人おり、平均年齢は85.9歳。主に、戦争中や戦後に子どもだった世代で、栄養や衛生の事情が悪かった時代に感染し、当時は有効な治療が受けられなかった人々だ。

故郷を追われ、実名を奪われた療養所生活

東京・東村山市の国立療養所多磨全生園にいる山内きみ江さんは1934年、静岡県に生まれた。太平洋戦争が勃発した7歳頃から初期症状である斑紋が出ていたが、ハンセン病とは気付かずに過ごした。やがて手足が曲がり、感覚がなくなってきたため、町医者に診てもらったところ、「小児慢性関節リウマチ」と診断されて、薬を飲んでいたが、いっこうに良くならなかったという。

多磨全生園を舞台にした映画『あん』では、河瀬直美監督から樹木希林演じる徳江の親友・佳子役を最初にオファーされたのがきみ江さんだった。結局は市原悦子が演じることになったが、撮影の際には、きみ江さんが不自由な手の使い方などを指導したという

「終戦後、同級生はみんな新制の中学校に通い始めましたが、私は鉛筆を持てるわけでも、ページをめくって本を読めるわけでもないので、勉強はあきらめて、洋裁屋さんのお手伝いをしていました。でも日増しに体が不自由になり、続けられなくなりました」

そんなきみ江さんを支えたのが兄嫁だった。隣近所から「らい病ではないか」と噂されるきみ江さんを、専門知識のある医師のところへ連れていった。きみ江さんはそのとき22歳。ハンセン病であったことが判明したが、長年リウマチの薬を飲んでいたせいか、すでに無菌の状態だったという。

前述の通り、当時はすでにハンセン病の治療が可能になっていた。しかし国は隔離政策を続け、人々の無知や誤解が正されることなく、患者と元患者、その家族は、世間から陰惨な差別を受けた。無菌で隔離の対象ではなかったきみ江さんが、多磨全生園に入所することを自ら決めたのも、病歴が判明した以上、家族に迷惑をかけてはいけないという思いからだった。それゆえ、あえて郷里の静岡から離れた場所を選んだ。

入所してすぐに、偽名を使った方がいいと言われた。身内にハンセン病歴のある人がいることを隠すため、療養所では当たり前に行われていたことだった。

「家に手紙を書いたのに、返事が来ないからおかしいなと思っていたんです。教えられた通り、差出人を偽名にして、自分の住所に全生園と書かずにいたせいでした。家の方では、見知らぬ人から間違いで届いた手紙だと思い、郵便局へ戻すつもりで、開封せずに保管していたらしいんです。何週間か経って面会に来た親戚のおじさんと話し、ようやく謎が解けました」

しかしきみ江さんのように、入所後も家族と連絡を取り続けることができたのは稀有な例だ。兄嫁が毅然とした態度で隣近所に説明して回ったおかげで、家族が悪い扱いを受けることはなかったという。

「兄嫁は、赤ん坊をおぶり、もう一人の子の手を引いて、面会に来てくれました。周囲からは子どもにうつるからやめろと言われたのですが、『うつらなかったら、それが安全な証拠になる』と言って、あえて連れてきたのです。本当に立派な人で、私は兄嫁のおかげで救われました。1月にここに入って、3月にはもう堂々と実家に帰省することもできたんです」

勇気を出して築いた家庭

きみ江さんの場合は、全生園にやってきて世界が広がったとも言える。若い女性が入ってきたというので、男性の入所者が入れ代わり立ち代わり、散歩に誘いに来たという。4月に知り合った物静かな男性が、そんなきみ江さんを優しく守ってくれるようになる。それがやがて結婚相手となる山内定(さだむ)さんだ。11月に籍を入れると、二人そろって実家に帰省し、結婚を報告することもできた。

「近所からは、『らい病でももらってくれる人がいるの!?』と驚かれました。主人はすごい呑兵衛さんだったの。肝硬変で4年しか持たないと言われたから『同情結婚』したんですよ。夫が亡くなったら、もうひと花咲かせればいいやって(笑)。そうしたら、それから50年以上も生きるんだもの。あんたは詐欺師よって、よく言ったわ」

定さんは 2010年に86歳でこの世を去った。

「好きで一緒になっても、子どもを作ることはできなかったんです。結婚と同時に、主人は断種の手術を受けなくてはなりませんでしたから」

映画『凱歌』が焦点を当てたテーマの一つは、このハンセン病患者の「断種」についてだ。遺伝疾患でないにもかかわらず、優生保護法(1948年制定、「らい予防法」の廃止と同じ96年に「母体保護法」に改正)を根拠に、結婚するハンセン病患者は、その条件として不妊手術を実質的に強制されたのだ。『凱歌』には、定さんが生前、断種手術の苦しみを振り返る場面が収められている。多くを語らない定さんだが、生殖能力を奪われた無念さは画面を通じて痛いほど伝わってくる。

しかし山内夫妻はその後、子どもを持つ夢をあきらめず、養子をもらう決断をした。きみ江さんが67歳のとき、親しい寺の住職から持ちかけられた話だ。幼い頃に親を亡くし、施設や里親の下を転々としてきた18歳の少女だった。やがて娘は結婚、出産し、施設から引き取った2人を含め、4人の子どもを育てている。

映画『凱歌』に登場する約10年前のきみ江さんと生前の定さん © 2019 SUPERSAURUS

「主人も亡くなる前に、孫を抱っこすることができました。私は、ハンセン病でありながらも、女性としての幸せはつかみました。だから何の悔いもありません。養子縁組で苦労が増えるのは分かっていました。でも勇気を出して、家族を持とうと思ったんです。親の愛を知らない子どもに、不自由な私が身をもって親として接したらいいと」

子どもたちのつくる未来を信じ、語り伝える

娘の真由美さんが、家族を連れて療養所の山内夫妻を訪ねるようすが、『凱歌』に登場する。もっと最近では、定さんが亡くなった後、NHKのドキュメンタリー番組がきみ江さんと家族の絆に迫り、全国の視聴者を感動させた。

「孫が可愛いんですよ。来るなり『ばあちゃんに会いに来たよー』と大きな声で飛びついてきて。番組では、『ばあちゃんが不自由でいじめられないの?』と聞かれた孫が、『ばあちゃんを悪く言うような子は僕のお友達じゃないよ』ときっぱり言ってくれて、私もそれを聞いて泣きました」

子どもの頃からの教育が大事だと強く感じるきみ江さん。現在こそ新型コロナウイルスの影響で家から出ることは少ないが、それまでは近所の保育園に出かけていって園児たちとの触れ合いを楽しんでいた。

「最初はおばあちゃん、お手々どうしたのって素朴に聞いてくるんですよ。なんでお目々が赤いのとか。風が吹いて砂ぼこりが立っても、病気だから目がつぶれないのよって答えると、ちゃんと理解して思いやってくれる。いまは世の中に偏見を持つ大人だらけでも、子どもたちが明るい未来をつくってくれたら、安心じゃないですか。そういう気持ちで私は子どもたちとおしゃべりさせてもらっています」

映画『凱歌』より。手の不自由な萌絵さんにリンゴの切り方を教えるきみ江さん © 2019 SUPERSAURUS

学校や老人ホームにも自らの体験を語り伝えに行く。元ハンセン病患者に対して根強い偏見があるのは、お年寄りの方だときみ江さんは言う。「お前、らい病じゃないか、らい病が俺たちに何の話があるんだ」と暴言を吐かれることもあった。そのたびに、「『らい病』なんて言わないでください。いまはハンセン病と呼びます。私は病気を克服し、こうして社会に出ています」と静かに諭した。

もっとひどいときには、戦争中に出征先でハンセン病が発症した兵士を生き埋めにしたという、残虐な犯罪を手柄のように語る元軍医もいた。「あなた、それでも人間ですか!」 きみ江さんは小さな体から声を振り絞り、涙ながらに抗議したという。

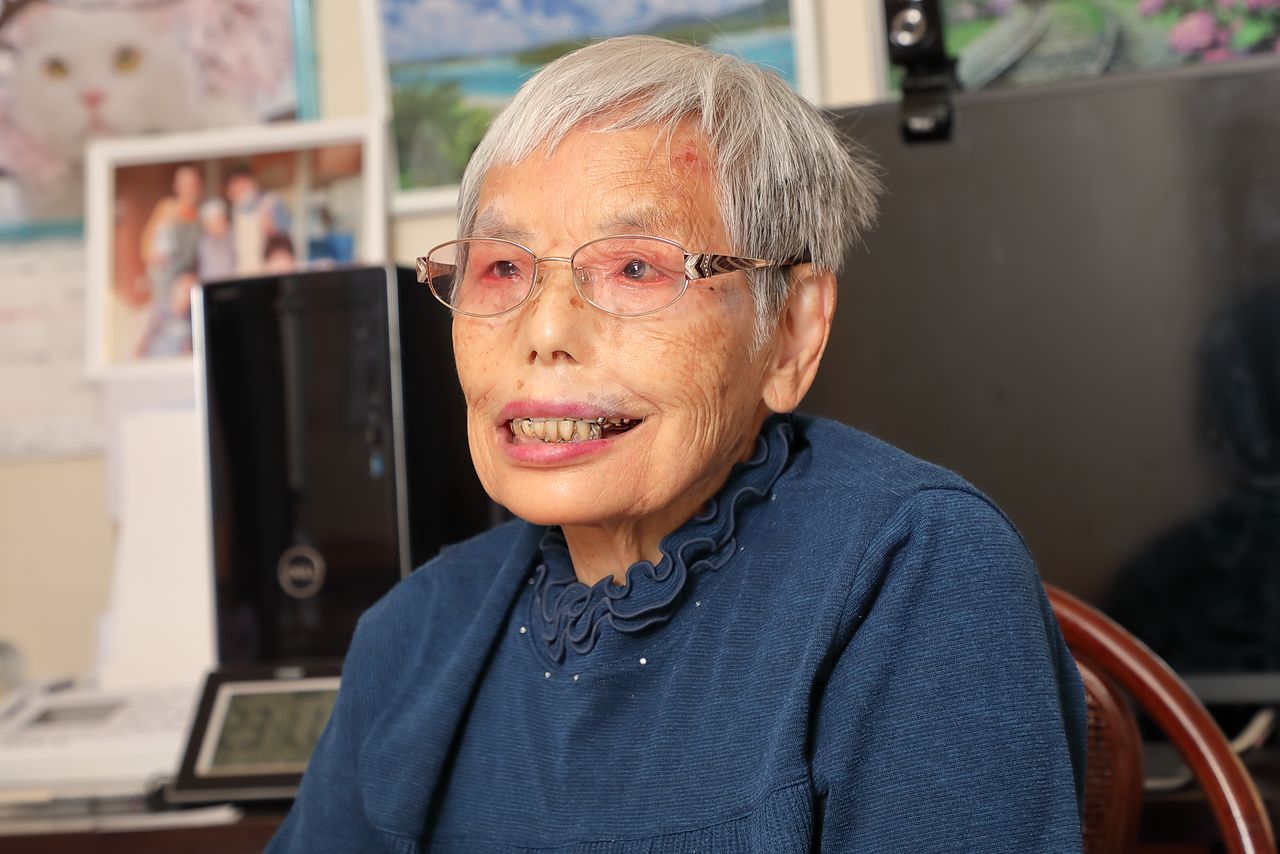

「こうして社会に出て、いろいろな体験をしたことが、私を成長させ、強くしてくれました。人前で話す経験を積むのは、聞いてくれる人のためにもなるし、自分のためにもなるんです」

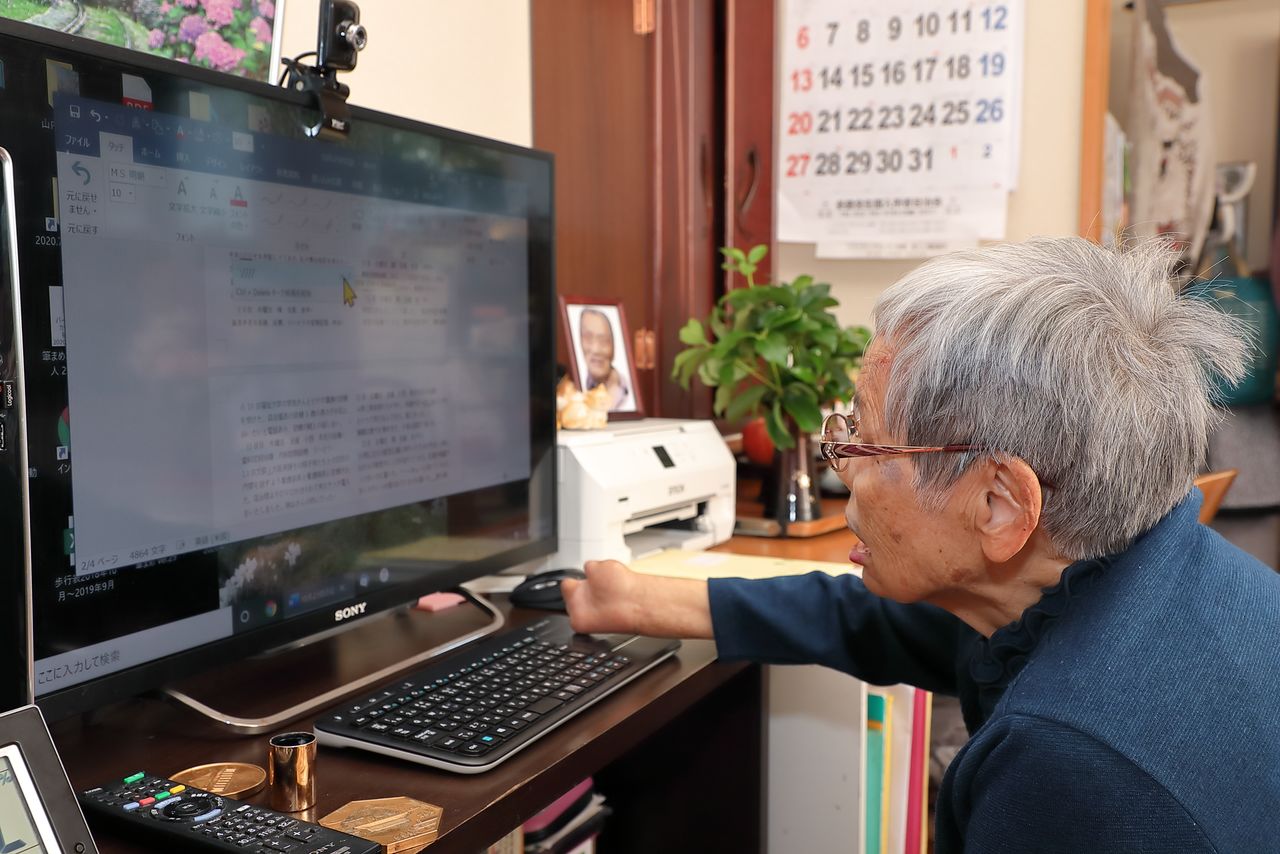

「負けず嫌い」というきみ江さんは、「字が書けないんだったらパソコンをやろう」と、70歳のときからパソコンで日記をつけたり、自作の五行歌を記したりしている。写真の整理から、メールのやりとり、ネットショッピングまでお手の物だ。

「食べ物を売るお店では、絶対に自分から手を伸ばさないで、商品を店員さんに取ってもらうようにしてきました。嫌がられないように努力しようと、ずいぶん気を使ってきたんです。だから、ネットでお買い物ができるようになったのは天国ですよ(笑)」

コロナ禍における差別、若者の自死について思うこと

新型コロナウイルスが猛威をふるい、人々の心までむしばんでいる状況について、「ハンセン病が『らい病』と呼ばれていた昔と一緒だなと思います」と話すきみ江さん。

「地方に(感染者数の多い)東京のナンバーの車が来ると、『帰れ』と言われるとか、親がコロナにかかって子どもが学校でいじめられるとか。まったく考えられないことです。こういう偏見が昔から変わっていないと思うと、許せない気がします。病気になりたくてなる人は一人もいないんですよ。コロナにかかってひどい扱いを受けて、傷ついた人もたくさんいらっしゃるとは思うけど、ハンセン病の私たちが立ち直ったように、どうかしっかり立ち直ってほしいと思います」

終始、穏やかな、優しい口調で語るきみ江さんだが、ふと語気を荒げた瞬間がある。コロナ禍で孤立した若者の自殺が急増していることに話題が及んだときだ。

「ふざけるなって言いたい。五体満足で学校まで行かせてもらって、何の不足があるんですか。何で自分から死ななきゃいけないの。人間というのは否応なしに死ぬ時が来るのよ。それまでは耐えて生きることが人の務めなの。どんなに苦しくたって、生きていれば苦しい中にも楽しいことがあるはずですよ。そういうことを一つ一つ見つけていけばいいじゃない。生きたくて生きるんじゃないの、生きる使命があるの。苦労するのも、そういう使命があるということです」

私たちは昨今、いじめなどを苦に自ら命を絶つ若者たちに対して、「その人にしか分からない苦しみ」を理解しようとするあまり、「ふざけるな」とまではなかなか言えずにいる。しかし、自ら生き地獄のような日々を経験し、療養所に暮らす仲間たちが世間の目に耐えかねて死を選ぶのを何度も見てきた人の口からこの言葉が出たことは、深く心に刻んでおかなくてはならない。

「私は人の力を借りなくては生きられないけど、息の続くまで生きるのが自分の使命だと思っています。私だって苦しいときには手を握ってもらうこともあるし、背中をさすってもらうこともあります。たくさん人のお世話になっています。でも生きるためなんだから、いいじゃないですか。自ら命を絶つなんて、それで周りの人がどんなに苦しむか」

きみ江さんが勇気を持って生きてこられたのは、苦労して育ててくれた母の愛のおかげだという。晩年の母を訪ねたときの思い出を話してくれた。

「認知症にかかった母が、『キミかい』と声をかけてくるんです。私が『母ちゃん、私が分かるの?』と聞くと、『手を見れば分かるよ。キミは小さいときから人と違う手をして、苦労したからね』って。『キミのために柿を取っておいたからお食べ』と言うんです。『タンスの下から三段目の引き出しの帯の間に挟んである』と。もう柿の季節はとっくに過ぎていましたから、何を言っているんだろうと思って見てみたら、帯の間に干からびた柿の皮と種がくっついていました。『母ちゃん、ありがとう。2つあったよ』と言うと、『みんなに食われないように隠しておいたんだよ』って。母の愛を感じました。私を生んでくれた母の強い愛にどうやって応えるかといったら、体が不自由でも、根性だけで生きていくことだ、そう思ってきたんです」

インタビュー撮影=花井 智子

取材・文=松本 卓也(ニッポンドットコム)

取材協力=国立療養所多磨全生園

映画『凱歌』作品情報

- 出演:山内 きみ江、山内 定、中村 賢一、斉藤 くるみ、中島 萌絵、佐川 修

- 監督・撮影:坂口 香津美

- プロデューサー:落合 篤子

- 編集:坂口 香津美、落合 篤子

- 製作・配給:株式会社スーパーサウルス

- 公式サイト:https://supersaurus.jp/gaika/

予告編

もう一人の出演者 中村賢一さん

映画『凱歌』は、ドキュメンタリー映像作家の坂口香津美監督が、2009年11月から、多磨全生園で暮らす人々を追った記録だ。撮影開始から9年半を経て完成し、20年11月末に東京のシアター・イメージフォーラムでの公開にこぎつけた。

その間には、断種手術の苦しみをカメラの前で語った山内定さんや、全生園入所者自治会の会長を務めた佐川修さんが、この世を去った。

監督に園内のガイド役を買って出て、定さんの重い口を開かせようと働きかける中村賢一さんも、あれから約10年経って老いと病が進み、映画の中で子どもたちに配っていたメダカの飼育もやめて、床に伏すことが多くなった。

映画の公開後、そんな賢一さんに話を聞くと、つい最近も、NHKで放映されたハンセン病についてのテレビ番組に釘付けになったという。

「らい菌は31℃でないと生きられないというんだ。30℃でも32℃でもない。当時、日本人はわらじをはいていたでしょ。それで足の裏が31℃まで下がったときに感染したんだろうと。それくらいかかりにくい病気にかかってしまったんだと思うと、悔しくてね。一晩で3回も見てしまったよ」

映画『凱歌』に出演した中村賢一さんの現在(取材協力:多磨全生園内 お食事処なごみ)

映画の中では、ときに山内さん夫妻の気持ちを率直すぎるほどに代弁し、私たちを当惑させることもある賢一さんだが、それも人々に断種の苦しみを伝えんとする使命感の強さによるものだということを理解してほしい。自身は早い時期に治療を受けて完治し、社会に出て子どもにも恵まれたからこそ、それが果たせなかった定さんに語ってほしかったのだろう。

賢一さんは、映画の中で振り返った母の思い出を、私たちにも涙ながらに何度も話してくれた。入所してからしばらくの間、療養所の職員からやんわり止められるまで毎日、面会に来た母。戦後間もない頃の、交通手段も限られ、現在のように家族が宿泊できる施設もなかった時代の話だ。始発から電車を乗り継ぎ、駅からの長い道を歩いて、片道5時間以上をかけて毎日、息子の顔を見に来てくれた。別れ際に見送る母の背中をいまも繰り返し思い出しては、涙を流すのだという。