映画『イサドラの子どもたち』:100年前の伝説のダンスが現代女性の身体によみがえる

Cinema Arts- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

悲劇の天才ダンサー

イサドラ・ダンカンは1877年、米国サンフランシスコでアイルランド系の銀行家の家に生まれ、幼い頃からクラシック・バレエを学んでいた。しかし両親が離婚すると、ピアノ教師の母に育てられ、姉とともに近所の子らにダンスを教えて家計を助けていた。学業を放棄し、1895年から2年間ニューヨークの芝居一座で活動した後、ロンドン、パリへと移り住み、イサドラはヨーロッパを中心にダンサーとして活躍し始める。ギリシャ彫刻のようなチュニックを身に付け裸足で踊るイサドラの前衛的なダンスは、人々に衝撃を与え、「裸足のイサドラ」と呼ばれて一世を風靡した。ベルリン、パリ、モスクワにダンス学校を創立し、多くの弟子を育て、現代のダンスに多大な影響をもたらしている。

イサドラの激動の人生は1927 年、フランスのニース近郊で、スカーフが自動車の車輪に巻き込まれる事故により50年で幕を閉じた。その非業の死が象徴するように、彼女の生涯は数々の悲劇に彩られている。その一つが、未婚のまま2 人の男性との間にもうけた2人の子との死別だった。1913 年、乳母の不注意で子どもたちを乗せた車が事故に遭い、セーヌ川に転落してしまう。わが子を失くした悲しみに暮れるイサドラは、やがてその痛みを乗り越えようと、ソロダンス『母』を創作する。

イサドラの『母』に触発されて

それから100年以上の時を経て、現代社会に生きる4人の女性が『母』と向き合う姿を追ったのが『イサドラの子どもたち』だ。年齢や境遇もさまざまの、異なる身体をもつ女性たち。女優のアガトは、イサドラの自伝と舞踊譜をもとに『母』のダンスを再現しようとする。ダウン症のダンサーであるマノンは、振付師マリカと対話を重ね、新しい『母』を共作していく。最後の一人はアフリカにルーツをもつ年配の女性エルザ。『母』の公演に深く心を打たれて家路についた彼女は、自らの記憶と重ね合わせるように、そのイメージを全身で反芻(はんすう)する。

ダミアン・マニヴェル監督は4人の女性たちをカメラで追いながら、静謐(せいひつ)な映像詩を紡ぎ上げ、第72回ロカルノ国際映画祭で最優秀監督賞を受賞した。日本でプレミア上映されたのは、昨年の山形国際ドキュメンタリー映画祭だ。

「僕の作品は、ドキュメンタリー的な手法を用いてはいますが、あくまでフィクションなんです。登場人物たちの人生にインスパイアされて物語を描くのです。今回の作品では、イサドラ・ダンカンが僕にインスピレーションを与えてくれました。彼女と心を通わせながら、映画を作っていったような印象です」

映画作家になる以前にダンサーだった監督にとって、型破りな激情のアーティストだったイサドラ・ダンカンは、どこか恐ろしい存在だったという。

「彼女のダンスは、わずか5、6秒ほどの短い映像しか残っていません。それを見ただけで、彼女がどれほどダンスに取り憑かれていたのかが分かります。天才なんです。僕は自分とまったく違う人物に興味を引かれます。時間をかけて、彼女のことを少しずつ理解していきました」

ある日、振付師の友人を通じて、イサドラ・ダンカンに『母』という作品があり、その背景に彼女が子どもを事故で失くした悲劇があったことを知る。

「とても奇妙なんですが、彼女から話を聞いた瞬間に、これがどんな映画になるか、見えたような感じがしたんです。この発見を待っていたんだと。僕が映画を作るには、驚きや感動といった外からの刺激が必要なんです。それが『母』だった。常に何らかの出会いが外からやってきて、僕の感情と交じり合うことで、作品が生まれるんです」

4人の女性たちの異なる身体

この映画に出演している女優のアガト・ボニゼールもその場に居合わせた。彼女が即興で踊った身振りを見て、振付師の友人が『母』を思わせると評したのだ。こうして監督は、それから2週間ほどで、3つのパートからなる構成を思いつく。第1章には、イサドラの自伝を読み、『母』の舞踊譜を頼りに再現を試みるアガトが描かれる。冒頭、彼女がふとアパートの窓から外を見下ろすと、子どもたちが公園の地面に寝そべっては、立ち上がる遊びをしている。

「あれはまさに、この映画のドキュメンタリー的なショットの1つです。子どもたちが自由に遊んでいただけで、僕からは何も言っていません。彼らがゾンビごっこをして死者を演じていているところを撮ったんです。面白いのは、僕がこの作品でやろうとしていたことが、奇しくもあの場面に表れていたことです」

こうしてダンスと死、そして再生をめぐるイメージがアガトの思考を貫き、彼女の身体を動かしていく。第2章では、『母』の上演に向けて、ダウン症のマノンが、振付師のマリカの指導を受けながらダンスを作り上げていく。マリカはマノンに、イサドラが生前の子どもたちを抱き寄せている写真を見せる。

「この写真には、まさに『母』のダンスを想起させるものがありますね。イサドラの顔やまなざしはとても美しく、優しく、穏やかです。この写真が撮影されてからほどなく、2人の子どもを失くすという悲劇が起きたなんて、想像しがたいですよね。しかしこうした悲劇を抜きにして、彼女の人生と芸術を語ることはできません。この映画では、そんな困難なテーマに挑もうと思ったのです」

言葉少なで内気に見えるマノンだが、「観客がいた方がいい、見られることで助けられる」とマリカに打ち明ける。

「僕はただ、2人で会話してほしいとお願いしただけです。すると彼女が、観客との関係について語り始めた。それを聞いて、なんて素敵なんだろうと思いました」

マリカとの対話から何かを感じ取りながら、稽古を重ねていくマノン。やがてカメラは、『母』の上演を見つめる客席の表情を一人ひとり捉えていく。

「公演の観客たちの顔を映すことによって、彼らの目に見えているダンスを、映画の観客たちが心に思い描けるようにしました。それは同じ客席にいる4人目の登場人物、エルザの視線を想像することでもあります。そこまでは稽古場で作っていくダンスを見せてきましたが、そこからはダンスが観客の人生へと引き継がれるのです」

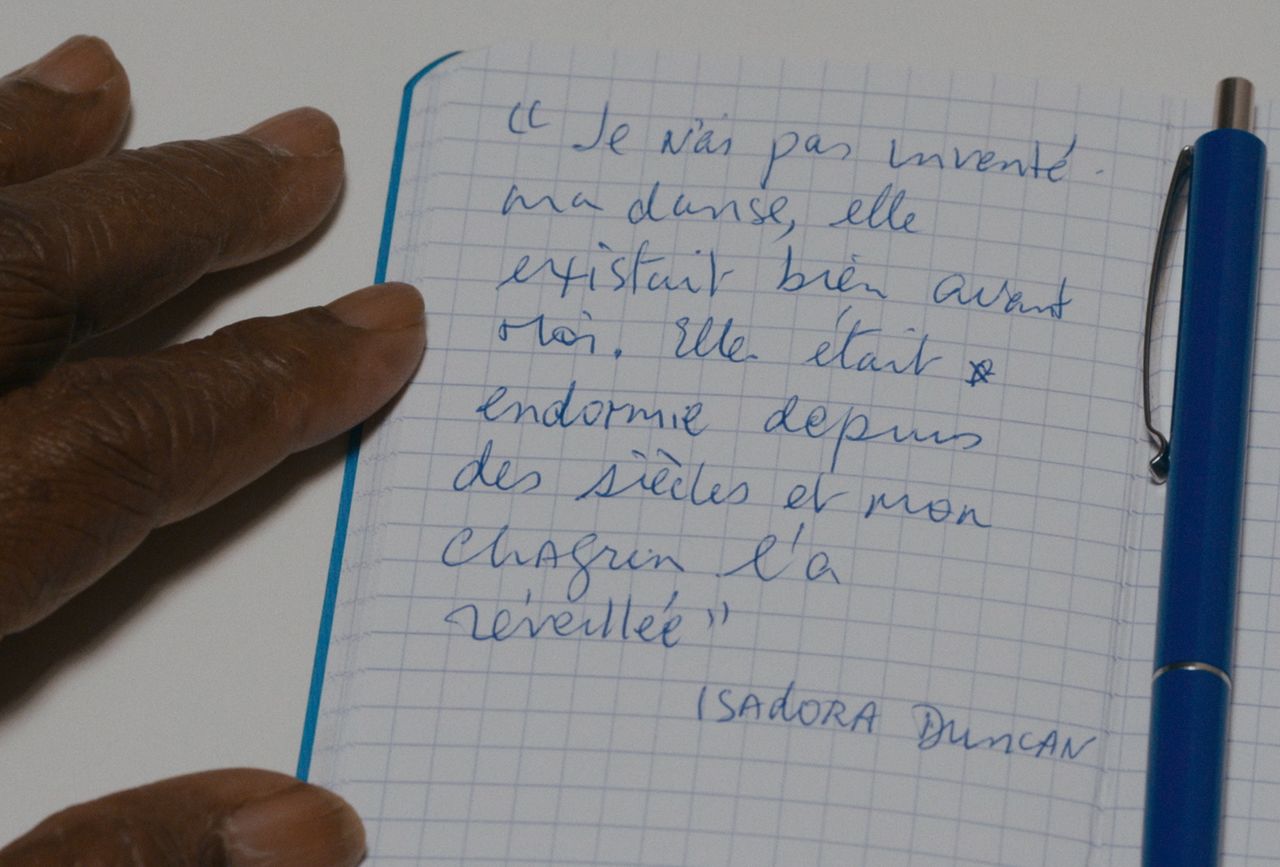

こうして第3章は、年齢を重ね、足の衰えたエルザがゆっくりと家路をたどる姿をカメラが追っていく。家に着いたエルザは、マノンが踊ったソロ公演のパンフレットのようなものの一節を書き写す。ダンスとは太古より眠っていたもので、私の悲しみがそれを目覚めさせたのだと。そこからのラストは、ダンスを題材にした映画の概念を覆す名シーンだ。

「僕はこの映画で、1つの作品として完成したダンスを見せようとしたわけではないんです。だから僕にとって、ダンスが完璧である必要なんてなかった。いろいろな異なる身体の中に、身振りが宿り、感情が込められている。それを見せたかったんです」

監督はつい最近、エルザを主演に次作の撮影を終えたばかりだという。そのインスピレーションの源となった『イサドラの子どもたち』のラストシーンをぜひ目に焼き付けてほしい。

聞き手・文:渡邊 玲子

作品情報

- 監督:ダミアン・マニヴェル

- 脚本:ダミアン・マニヴェル、ジュリアン・デュードネ

- 撮影:ノエ・バック

- 出演:アガト・ボニゼール、マノン・カルパンティエ、マリカ・リッジ、エルザ・ウォリアストン

- 配給:コピアポア・フィルム

- 製作国:フランス・韓国

- 製作年:2019年

- 上映時間:84 分

- 公式サイト:isadora-2020.com

- 9月26日(土)よりシアター・イメージフォーラムほか全国順次公開