映画『牛久』:入管潜入ルポを敢行、被収容者の明日なき現実を訴えるトーマス・アッシュ監督に聞く

Cinema- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

昨年来、以前に増して頻繁に見聞きするようになった「入管」という用語。広くは「入国管理」の略だが、多くの場合、外国人の入国・在留を管轄する当局とその施設を指して使われる。2021年3月にスリランカ人の元留学生、ウィシュマ・サンダマリさんが収容中の入管施設で死亡した事件がきっかけだ。

最初の報道があったのは、国会で出入国管理及び難民認定法(入管法)改正案の審議が始まろうとするタイミングだった。ウィシュマさんの遺族がスリランカから来日し、真相解明を求める姿は連日メディアで報じられた。

入管の収容問題について、森まさこ法相(当時)に質問する立憲民主党の石川大我議員(20年3月、参院予算委)

そのたびに、被収容者に対する入管職員の非人道的な扱いが常態化していることに始まり、そもそも日本の入管収容制度が国連の人権基準に反していること、在留特別許可や仮放免、難民認定といった、さまざまな審査の基準が不透明なことなど、幾層もの問題点が広く可視化されていく。

これによって、政府が進めた入管法改正案は、もともと野党から「改悪」と指摘されていたこともあって、国会での審議がさらに紛糾し、採決に至らず廃案となった。今国会での再提出も現時点では見送られている。ウィシュマさんの遺族は国を相手取って訴訟を起こしており、入管をめぐる議論はこれからも続くだろう。

「牛久」と呼ばれる場所で

そんな中、入管に収容されている人々の生の声を伝えるドキュメンタリー映画が公開された。タイトルの『牛久』とは、茨城県牛久市にある「出入国在留管理庁入国者収容所東日本入国管理センター」を指す関係者間の呼び名。在留資格のない外国人が不法滞在者として収容される施設は、ここと大村入国管理センター(長崎県大村市)、主要空港や大都市など全国に合わせて17カ所ある。

トーマス・アッシュ監督が「牛久」に収容されている人々と面会するようになったのは、ウィシュマさんの事件よりずっと前の2019年秋からだ。当初は教会のボランティア活動の一環で、映画制作のことはまったく頭になかったという。しかし面会で被収容者たちの訴えを聞くうち、彼らの命が危ない、何かあったときのために“証拠映像”を残しておくべきだと考えるに至った。

「収容所内では、ハンガーストライキが続いたり、いつも誰かが病気になったりしていました。うつ病になった人の自殺未遂もあった。そのうち本当に誰かが死んじゃうんじゃないかと思いました。それで、裁判になったら証拠となるように、当事者の証言を記録しておかなくてはと考えたのです」

クルド人のデニズさん。07年に来日し、4年後に日本人女性と結婚。難民認定を申請するも複数にわたって却下され、「牛久」で長期の収容を強いられている ©Thomas Ash 2021

出入国在留管理庁のホームページには、面会の際にカメラ、ビデオカメラ、録音機、携帯電話を持ち込むことは「ご遠慮願います」と書いてある。アッシュ監督は目的のために意を決し、ビデオカメラを忍ばせて面会に臨み、被収容者たちの談話を撮影し続けた。

「最初からこれを映画にしようと思っていたのではありません。でも面会で状況を聞くうちに、こういう情報を発信すべきではないかと考えるようになった。彼らに計画を話してみたら、一部の人たちが勇気を出して、自分の話を伝えてほしいと言ってくれたのです」

「隠し撮り」をめぐる是非と真の衝撃映像

映画では、自分の顔を出すことに同意した9人の外国人が、「牛久」での非人道的な扱いや、それによる苦痛や不安を、アクリル板の向こうから見えないカメラに向かって切々と訴える。画面から伝わる切迫感は、面会室という、収容の現場と境を接する場所まで近付いたからこその効果と言えるが、この「ルール破り」の手法をめぐって、否定的な反応も少なくないという。

「この映画は海外の14カ国の映画祭で上映されていますけど、“隠し撮り”について質問されたことはほとんどなかったです。いろんな表現方法があるうちの一つとして、海外では普通に考えられていますから。日本だけですよ。そこばかり注目されるのはね」

隠しカメラでの撮影は、潜入ルポでは決して珍しい手法ではない。ましてや撮影する相手の了解を得ているのだから盗撮ではないのだが、国の機関に無許可のカメラが入り込んだとなると、どうしても騒いでしまうのは日本人らしい反応かもしれない。監督は解せない様子だ。

「私が撮ったのは、収容されている人たちがただ話しているところだけですよ。でも、この映画で一番衝撃的なのは、実はその隠し撮りの場面ではなく、入管側が撮った映像なんです」

それは1人の男性をセンターの職員6~7人が暴力的に押さえつける場面だ。「制圧行為」と称して職員から手錠をかけられたまま暴行を受けたデニズさんは、国に損害賠償を求める訴訟を起こした。映画に使われたのは、国側から東京地裁に提出された映像。つまり、入管側が「証拠」となるように撮っていたものだった。

何の証拠かといえば、被収容者が暴れたことによる「正当な制圧」であること、その「制圧」が過剰でなかったことを示すためだという。過去にも収容中の過剰な制圧で訴えられたケースが何度もあるため、入管側がこうした事態に備えて撮影するようになっているのだ。

しかし映像を一目見れば、それが虐待であることは明らかだろう。カメラが回っていないところで、もっとひどいことが起きていると考えるのが自然だ。

「相手も自分と同じ人間だという意識があれば、ああいうことはできないはずですよね。同じ人間であることを忘れて、勝手に上下関係を作り、相手を自分より下に扱う。それが一番の問題だと思います。でも、あの6人の担当者だけが悪いと片付けちゃいけない。彼らはそのように訓練されているだけで、問題はその上の人たち。仕組みが悪いという風に考えないと」

収容施設でハンストが多発する理由

被収容者の多くは、母国で迫害を受けるなどして、日本に庇護を求め、難民認定の申請をした人々だ。犯罪者でもないのに収容が長期に及び、まるで受刑者のように扱われ、精神的に追い込まれていく。先が見えないという点では、受刑者よりも耐え難いところがあるに違いない。

そんな絶望的な状況で彼らがすがるのがハンガーストライキだ。ある程度ハンストを続けて「危険な状態」と判断されると、仮放免が認められることがあるという。ただし、2週間後には出頭しなければならず、ほとんどの場合、延長はなく再収容される。映画の中の被収容者の証言で、こうした理不尽な実態が明らかになる。

「なんでこんなことが起きているのか、私も入管に聞きたいです。おそらく、施設の中で死んじゃったら困るからでしょうね。とりあえず、彼らを解放して、食べてもらって、体調が戻ってからまた収容するってことなんだと思います」

20年3月に「牛久」から仮放免処分を受けたデニズさん、妻と久々の再会を喜ぶ ©Thomas Ash 2021

これはあくまで、撮影が行われたコロナ禍以前の話だ。感染が拡大した20年3月以降は、「密」を防ぐために、全国の入管収容施設で仮放免が急増した。コロナ禍の「おかげ」で、ハンストという決死の行動に頼る必要がなくなったという皮肉な事態が続いている。コロナ禍が収束すれば、元の状態に戻る可能性はある。また、仮放免されたからといって、人間的な暮らしができるわけではないのも忘れてはならない。

「働く権利もなければ、健康保険もない、生活保護も受けられない。支援者に頼るしかないんですね。肉体的には働けるのに働かせてもらえない。人にお願いしなきゃ食べられないという状態は、人間としてとてもつらいことだと思います」

この社会で起きていることの証人として

2000年に来日し、英国に2年間留学した期間を除いて日本に住み続けているアッシュ監督。2011年には、原発事故発生後の福島で、甲状腺にしこりの見つかった子どもたちとその周辺を取材した。日本が大好きだからこそ、そこで起きている問題に目をつぶりたくないのだという。こうした作品を世に問う監督とは思えぬほど柔らかな物腰だが、大きな怒りを内に秘めているようにも見える。

「自分ではたぶん“怒り”とは表現しません。社会から排除されている人に目が行くんです。まずはその問題について知りたいと思う。なぜ同じ人間がこういう扱いを受けなきゃいけないのか、疑問を持つんです。怒りがあるとしたら、日本に対してとか、排除する側に対してじゃない。この問題そのものに対する怒りです。何もできない自分に対しても怒っています」

社会にあるさまざまな問題に対して、それを目撃する私たちは「証人」であるという自覚を持つべきではないかと監督は問いかける。

「巻き込まれたくない、というのは人間としてよく分かるんです。でも見ないふりをしてしまうと、必ずいつかは自分に返ってくる。1つの問題を止めないと、問題はどんどん増えていって、社会はどんどん悪い方向に行ってしまいます。だからアンフェアな、あってはならないことを見たときには、証人として声を上げるべきじゃないですか。この問題では、当事者たちが勇気を出して声を上げてくれた。彼らのことはとても尊敬しています。私は9人の証言を預かっているから、すごく責任を感じているんです」

多くの人々の助けがあって、映画が完成し、上映にこぎつけたことに感謝する監督。しかしこの問題が解決しないことには、自分の仕事は終わらないと決意を新たにしている。

「映画を観た人には、まずこの問題についてもっと知りたい、もっと調べたいという気持ちになってもらえたらいいなと思います。私は映像を通じてこの問題に関わりましたが、みなさんそれぞれの役目があるので、いろいろな行動につなげてくれたらうれしい。誰かに話すだけでもいいんです。問題について知る人たちが増えていけば、その中からよい解決方法が生まれるかもしれない。無関心が一番怖いです」

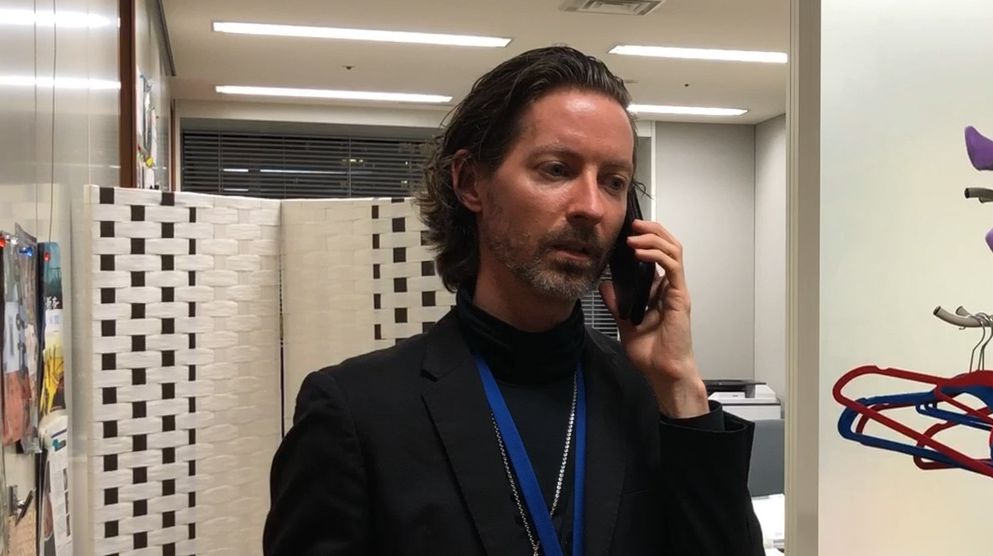

『牛久』のトーマス・アッシュ監督 ©Thomas Ash 2021

「“隠し撮り”について批判する人もいますが、ほとんどの批判は、映画を観ていない人からの反応だと思います。“隠し撮り”と聞いてびっくりする人がいるかもしれないけど、観てもらえれば、どうしてこういうことをしなければならなかったか、分かってもらえると信じています」

取材・文=松本 卓也(ニッポンドットコム)

バナー画像=映画『牛久』の一場面。東日本入国管理センターの面会室で撮影 ©Thomas Ash 2021

作品情報

- 監督・撮影・編集:トーマス・アッシュ

- 製作年:2021年

- 製作国:日本

- 配給:太秦

- 上映時間:87分

- 公式サイト:https://www.ushikufilm.com/

- シアター・イメージフォーラム、MOVIXつくば他全国順次公開中