『やがて海へと届く』:原作者・彩瀬まると監督・中川龍太郎が語る「小説と映画」「生と死」

Cinema- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

『やがて海へと届く』は、仙台から福島に向かう途中の列車内で東日本大震災に遭遇し、九死に一生を得た作家・彩瀬まるが、2016年に上梓した小説。これを映画化するにあたり、監督の中川龍太郎が自ら脚本を書いた。原作の世界観を保ちながら、大幅に物語をアレンジし、見事映画化を実現させた。

大学で出会い、親友となる真奈(岸井ゆきの・左)とすみれ(浜辺美波) ©2022 映画「やがて海へと届く」製作委員会

主人公は、ホテルのダイニングバーで働く真奈(岸井ゆきの)。大学時代の親友のことを繰り返し思い出す。サークルの新入生歓迎コンパで知り合ったすみれ(浜辺美波)は、誰とでもすぐに打ち解け、引っ込み思案で自分をうまく出せない真奈とは対照的だった。仲良くなった2人は一緒に暮らすようになる。しかしそれから1年、すみれは恋人の遠野(杉野遥亮)と同棲を始め、2人の間に微妙な距離が生じる。やがて社会人になって久々に食事したのを最後に2度と会えなくなってしまう。すみれが一人旅に出かけた東北の太平洋沿岸を巨大な津波が襲ったのだ。

それから5年、親友の不在をいまだ受け入れることができずにいる真奈は、すみれを亡き者として扱う周囲に反発を抱く。遠野が整理しようとしたすみれの持ち物の中に、彼女が大切にしていたビデオカメラを見つける。ビデオの映像からは、以前の真奈には見えていなかったすみれのまなざしを感じることができた。真奈はもう一度すみれと向き合おうと、彼女が最後に旅した地を訪れる――。

真奈が働くダイニングバーの店長・楢原(光石研)© 2022 映画「やがて海へと届く」製作委員会

死にゆく者の視界をどう描くか

原作の小説は、奇数章で真奈の視点から現実の世界やすみれとの思い出が描かれ、偶数章では東北を旅行中に津波にのまれたすみれの一人称で抽象的な描写が綴られる。

映画化の話を聞いた作者の彩瀬は、この“もう一人の私”による抽象的な世界を映画でどう表現できるのだろうと考えていた。脚本を読んだ段階では、まだその全体像が掴めていなかったが、完成した映画を観て、原作からかなりの要素を削ぎ落しながら「こんなに面白くできるのか!」と驚嘆したという。

一方、小説を読んだ中川監督の頭には、こんな出発点があった。

中川 龍太郎 実際に被災された彩瀬さんは、自分もこうだったかもしれないという前提で、すみれの言葉を紡がれたのではないかと思った。映画にする上で、その部分を落としたり、ぼかして描くべきじゃないという思いがあったんですね。ただ一方で、映画としてのある種のうねりとか、劇的な効果をそこに共存させていかなくてはならない。そこが一番のチャレンジでした。

彩瀬 まる 当時は、震災に関する描写を控えめにしたんです。あまり書き込んでしまうと、読んでいてつらくなってしまうのではないか、そのつらさによって私が伝えたいメッセージが阻まれてしまうんじゃないかという恐れがあって。でも10年以上経って、これからは震災を知らない世代の方々にも、伝えていかなければいけない時期に差し掛かっているなと。そう感じながら、映画を観ていました。真奈の旅先の設定が変わり、東北の景色や海を映してくださったのもすごくよかった。表現や演出など、今まさになされるべき形で描かれているなと感じました。

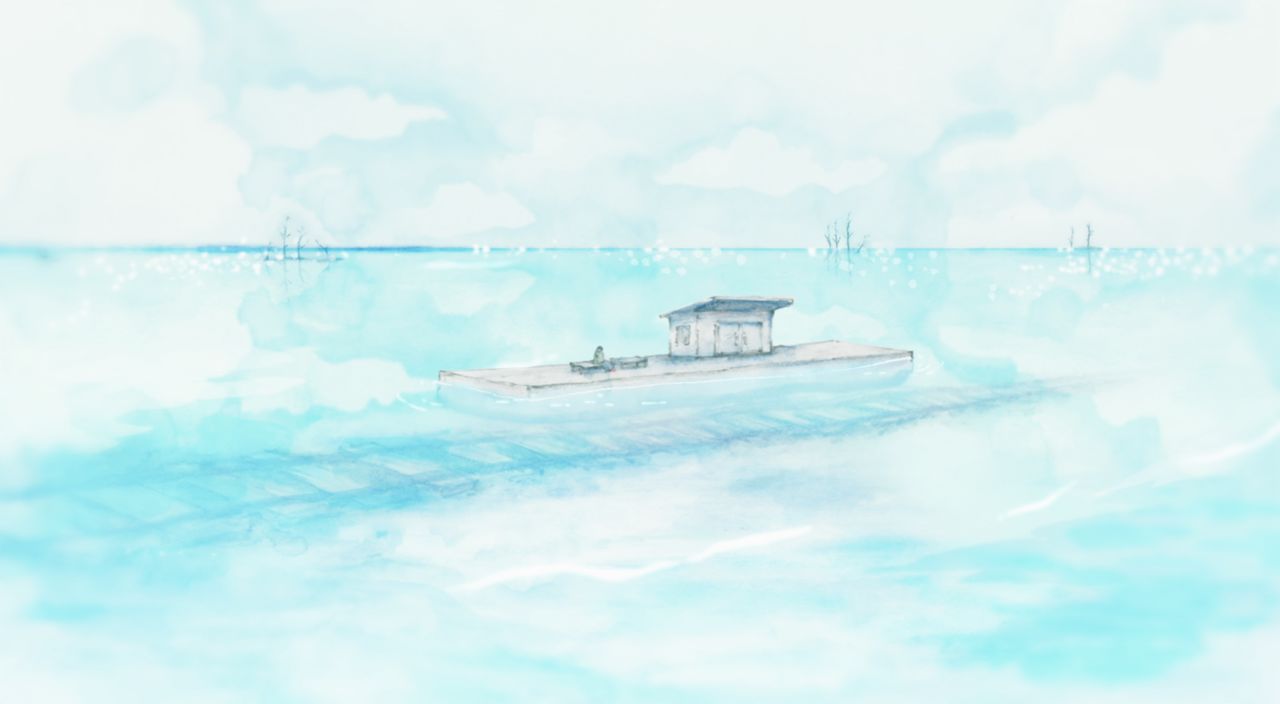

WIT STUDIOによる美しいアニメーション。原作の偶数章にあたる、すみれが見たであろう景色を水彩画のようなタッチで再現している ©2022 映画「やがて海へと届く」製作委員会

偶数章の抽象的な世界は、映画では水彩画のようなアニメーションで描かれ、冒頭と終盤に登場する。すみれが迷い込んだ見知らぬ場所の、夢かうつつか分からないような光景が、繊細に再現されている。

彩瀬 アニメーションで描かれる死者の視界と現実世界との融合もすごくチャレンジングで、大きなジャンプをして創作してくださったことに感動したんです。物語の冒頭では、「食べたことのないものを食べている」ような感覚がありましたが、終盤に再びアニメーションが登場すると、すみれの視界につまずきなく入っていけた。死がこれまでになかった新しい形で描かれていることに興奮して、すごく幸せな気持ちになりました。

未来を奪われた苦しみとその先の救い

冒頭のアニメーションから、小説の奇数章にあたる現実世界の実写場面へと移るが、思い出の描写が、真奈とすみれ両方の視点からなされるところに、監督の工夫が感じられる。すでにいないすみれの視点をどう成り立たせ、終盤のアニメーションへと入っていけるか。監督はそこにビデオカメラという原作にはない仕掛けを介在させる。

中川 原作は、奇数章の間に挟まる偶数章が詩的で素晴らしいんです。読者は交互に読み進めながら、時間をかけてすみれの素顔や本心をじっくり咀嚼(そしゃく)することができる。でも映画ではそれができないことに対する恐れがありました。だからビデオカメラという小道具を使って、すみれがどう世界を見ていたか、一定の時間をかけて観客に届くような仕掛けにしたんです。

ビデオカメラで自分の好きなものを記録するすみれ ©2022 映画「やがて海へと届く」製作委員会

こうして同じ出来事や風景も、見る者によって角度が異なることを、観客は自然と体感する。しかしそれによって、必ずしも真奈とすみれの距離が際立つわけではない。彩瀬はすみれを「真奈にとって他者になりすぎないよう」に描いたという。

彩瀬 私は東北旅行中に列車内で被災したのですが、すみれと同様、津波にのまれていた可能性もありました。たまたま線路沿いの道路が陥没していて、工事関係者に内陸への道を促されたために偶然助かった。私の中では、すみれと生き残った真奈の間に大きな隔たりはなく、むしろ「すみれはもう1人の真奈である」という位置付けで書いたんです。

中川 これは観客にもそう解釈してほしいということではないのですが、僕も撮影中、岸井さんと浜辺さんに「すみれと真奈はイマジナリーフレンドで、2人で1人なんです」という話をしていました。記憶の中の他者や、記憶の中の自分の解釈に、現在の自分が救われることがある、ということを提示する物語でもあるような気がしたからなんです。

真奈が1人で暮らす部屋にすみれがやってくる ©2022 映画「やがて海へと届く」製作委員会

映画の終盤、バス停での別れ際にすみれがかけた言葉には、のちに真奈の背中を押すような響きが込められている。そこに重ねられているのは、中川自身の親友との思い出だ。学生時代に友人を自殺で亡くした経験は、“喪失と再生”をテーマとする映画作りへとつながっている。

中川 彼が亡くなる直前に2人でお酒を飲みながら、僕も若かったので、「こんな世の中に生きていてもしょうがない」というようなことを言ったんです。その時、彼に「いや、龍太郎はどうせ死ねないヤツだよ」と言われたことが、呪縛のように僕の中に残っていて……。「彼と違って僕は俗物だから死ねなかったのだ」と否定的に受け止めてしまっていた。それが今回この映画を作ったことで、むしろ「僕には生き抜く図太さがある」と、肯定的に受け止めてもいいのではないかと思えるようになりました。

真奈は長らくすみれの不在を受け入れられずにいた ©2022 映画「やがて海へと届く」製作委員会

彩瀬 真奈とすみれの間にあった感情は、卒業して10年後や20年後に再会したときに、いろんな形で結実した可能性があったわけです。恋として成就しなくても、「あの時、あなたにすごく助けられていたよ」とか。でも、そういった可能性や幸福の種子を持ったまま、すみれが奪い去られたという事実が、あのバス停の別れの場面からものすごく迫ってきて、切なくなりました。

「人がその先の人生を奪われるとはどういうことなのか」。彩瀬は小説を書きながら、自分が見た震災の景色の衝撃にのせて、このことを読者にどう伝えるか、試行錯誤を繰り返したという。

彩瀬 あのバス停の場面を観て、私が小説で書けなかったことを映画で描いてもらえたと思った。震災は多くの人々に、これからも未来が続くと信じて疑わなかった人との突然の別れという苦しみをもたらしました。そんな描きにくい苦しみが、映画ではドーンと伝わってきた。そしてラストで救われました。

常に近くにある死

映画には、実際の被災者たちの語りが盛り込まれたドキュメンタリーのようなパートもある。その驚きの効果をスクリーンで感じてほしい。撮影中、岸井ゆきのも長時間に及ぶ話のすべてに耳を傾けた。被災した地元の高校生役を演じた新谷ゆづみには、事前に被災者と対話をしてもらったという。

震災で亡くなった夫に代わり東北で民宿を営む傍ら、被災者の語りをビデオカメラに収める活動をしている祥栄(中嶋朋子) ©2022 映画「やがて海へと届く」製作委員会

中川 そういった時間を設けられたことが、この作品にはとても重要だったと感じています。僕たちが作る映画は、フィクションでありながら、ドキュメンタリーでもあるんです。被災者が自らの経験について語ることだけがドキュメンタリーなのではなくて、その10年後に生きている僕たちがどんなフィクションを作ったのか、そこにドキュメンタリー性が宿ることもあると思う。だからこそ、そこを区分するのではなく、できれば並列で描きたかったんです。

彩瀬 映画を観ている側からすると、どこまでが創作で、どこからが現実であるか区別がつかず、カメラの前で被災経験を語る方々の姿に圧倒されました。実際に自分自身もその場に一緒にいて、彼らの語りを聞いているような気持ちで、あのシーンを受け止めました。震災で直接的な被害を受けた方と、そうでない方の距離も誠実に描かれていた。震災の体験がそれぞれ違う中で、真奈のように東京にいた人も、悲しみを表していいんだよという、あたたかいまなざしが注がれているようでした。

真奈は明け方の海を見ながら、祥栄の娘の羽純(新谷ゆづみ・右)に童歌を歌ってもらう ©2022 映画「やがて海へと届く」製作委員会

この作品には、震災とは無関係のもう1 つの死が描かれている。それがこの物語に、震災という未曽有の出来事に限定されない、普遍的な力を与えている。

彩瀬 これは津波で失った友人に対してまなざしをぎゅっと注ぐ物語ではあるのですが、それと同時に、当たり前に人はある日突然亡くなるんだという思いも込めて書いたんです。震災へまなざしを絞れば絞るほど、同時により広い視野が必要になってきた、ということなのかもしれません。近しい人が、ある日突然亡くなるのはどういうことか。ひいてはいずれ自分が死ぬとはどういうことなのかも含めて、物語の射程を延ばす必要があったのです。

中川 震災に関連した死だけに限定してしまうと、かえって震災を矮小化してしまうのではないか、という思いがありました。震災が起きた当時、僕は東京にいて大学生だったのですが、津波の被害で2万人近くが亡くなったと聞いても、当時はあまり実感を持つことができませんでした。でも実際には1人の死が2万回も起きているということなんですよね。当時、年間3万人ぐらいの自殺者がいて、僕の親友もそのうちの1人でした。震災も自殺も“予期せぬ死”という点では同じであると。それが伝わるように描かなくてはと思ったんです。

彩瀬 人生にはいいこともあれば悪いこともあって、決して震災だけが浮島のように突出してあるわけではないんです。身近な人がある日突然亡くなることがある。それが散発的に起こる日々の中に震災もあったと。死そのものは、常に私たちの周囲にあるのだという体感を書こうとしたんだと思います。

『やがて海へと届く』は、喪失と向き合う作品でありながらも、同時に生命力や希望を感じさせる再生の物語になっている。最後に2人が考える生と死について語ってもらった。

中川 いつか死ぬと分かって生きている動物は人間だけだと言われるように、「死」という概念こそが、あらゆる文化の基礎になっていると僕は思っているんです。極端な話、死は人間の生を豊かなものにするための呪いであるとも言えるし、逆に言えば、死ぬと知りながらも生き続けるということは、どうせ死ぬんだからといったニヒリズムや享楽主義的なあり方との戦いを生んでいると。自分という人間の生き方の倫理の基準をどこに置くのか。僕らは絶えずそのことを問われ続けていて、その態度の表明こそが「創作」である。僕は人間の生や死について、そう捉えています。

彩瀬 私は死を、生きている人間にとっての重石(おもし)や錨(いかり)であると捉えているんです。自分が生きている間に、行動する力を使って何をしたいか。死ぬまでにどんな境地を見たいか。どんな景色やどんな瞬間を得たいか。それに対する考えを研磨して尖らせていくためには、死という錨がすごく重要になると思っていて。逆に死を意識しないと、不本意な過ごし方をしてしまったり、人生の目的を見失ったりしてしまう気がする。自分の死を思うことが当たり前の環境で、死を重石として生きる。そうしながら、与えられた時間と力を自分のために行使する。それが当然の権利として意識されることで、個人がやっと個人になれるのかもしれない。そういった意味で私は、死は個人の意識の中で忌避されたり隠されたりするようなものではなく、常にそばにあった方がいいものなんだろうなと思っています。

取材・文=渡邊 玲子

作品情報

- 監督・脚本:中川 龍太郎

- 原作:彩瀬 まる『やがて海へと届く』(講談社文庫刊)

- 脚本:梅原 英司

- 音楽:小瀬村 晶

- アニメーション挿入曲/エンディング曲:加藤 久貴

- 出演:岸井 ゆきの 浜辺 美波/杉野 遥亮 中崎 敏/鶴田 真由 中嶋 朋子 新谷 ゆづみ/光石 研

- 配給:ビターズ・エンド

- 製作国:日本

- 製作年:2022年

- 上映時間:126分

- 公式サイト:https://bitters.co.jp/yagate/

- TOHOシネマズ日比谷ほか全国公開中